北京市精神衛生醫務人員對嚴重精神障礙發病報告制度的認知研究

王昊旻,李筱永*,張檸,吳佼玥

全國衛生與健康大會時提出的“公共衛生與健康治理理論”中,特別強調了需要加大精神與心理健康基礎性研究,規范相關健康服務,構建公共衛生與預防控制體系[1]。相關研究顯示,我國目前約有2.3億名患者正在遭受各種精神障礙疾病的困擾[2],其中嚴重精神障礙患者是病情最嚴重的一類群體。這類患者在發病時會喪失對自身患病的認知及對于自身行為能力的控制,可能會對公共安全和他人人身安全造成傷害。目前北京市嚴重精神障礙患者約有近20萬人,有過肇事肇禍行為的嚴重精神障礙患者占嚴重精神障礙患者總數的10%~15%[3]。嚴重精神障礙發病報告制度的建立旨在通過醫療機構將嚴重精神障礙患者的信息上報至衛生行政部門,便于精防醫務人員在重大活動期間對信息系統中的患者開展全面排查訪視工作,以有效預防患者危害公共安全的情況發生。北京市人民政府制定的《“健康北京2030”規劃綱要》中強調,要完善嚴重精神障礙患者管理機制,加強嚴重精神障礙患者報告登記、康復服務和救治救助管理[4]。本文在對北京市市級精神專科醫院、區級精神專科醫院和社區從事精神病防治管理醫務人員開展調研的基礎上,分析此三類精神衛生醫務人員對發病報告制度的認知情況,以期為北京市完善發病報告制度、加強患者管理與服務提供參考意見。

1 對象與方法

1.1 研究對象 法律規定具有精神障礙診療資質的醫療機構為嚴重精神障礙發病報告的責任報告單位,而精神科執業醫師作為責任報告人,其對于報告制度應較為了解。故本研究將精神衛生醫務人員作為調研對象,共調研了三類精神衛生醫務人員。調研開展時間為2019年3—6月,本研究保證所有受訪者對研究背景、研究內容、研究目的等信息知情并同意。(1)北京市現有3家市級精神專科醫院,即北京回龍觀醫院、首都醫科大學附屬北京安定醫院和北京大學第六醫院,本研究方便抽取此三家市級精神專科醫院精神科醫務人員作為調查對象。(2)區級精神專科醫院精神衛生醫務人員采取分層抽樣的方法納入:首先將北京市16個區劃分為4個功能區域,然后在每個功能區域中隨機抽取1個轄區作為代表,在2個首都功能核心區中抽取西城區作為代表,在4個城市功能拓展區中抽取朝陽區作為代表,在4個城市發展新區中抽取大興區作為代表,在6個生態涵養發展區中抽取房山區作為代表。最終抽取的4家區級精神專科醫院分別為西城區平安醫院、朝陽區精神病醫院、大興區精神病醫院和房山區精神衛生保健院,這4家區級精神專科醫院的所有精神科醫務人員均被納為研究對象。(3)對于社區精神衛生防治醫務人員的選擇采用4個轄區內社區精神衛生防治人員全部納入的標準,轄區的選擇方法同區級精神專科醫院,即納入北京市西城區、朝陽區、大興區、房山區4個轄區內社區衛生服務中心全部登記在冊的社區精神衛生防治醫務人員作為研究對象。

1.2 研究方法 本研究經過前期的文獻梳理、專家訪談、醫院調查、小組討論歸納出想要了解的問題,初步形成問卷框架并提出每部分的相關問題,整理成問卷初稿。經過多輪修改及專家論證,確認無誤后形成問卷終稿——北京市精神衛生法治狀況調查問卷。問卷問題與選項之間對應關系良好,無明顯邏輯問題,選項彼此互斥而不相互包含,語言表達通俗易于受訪者理解。調查員接受培訓后,確定日期分批進行問卷調研,在調研過程中指導受訪者盡可能準確、真實地填寫問卷,發現錯填、漏填項及時聯系受訪者更正與補充。調研內容包括6部分:(1)三類醫務人員的基本信息,如性別、年齡、工作年限、專業技術職稱等;(2)三類醫務人員對嚴重精神障礙發病報告制度重要程度的認知,選項按重要程度分為非常重要、比較重要、一般、不太重要和非常不重要;(3)三類醫務人員對該制度主要作用的認知,選項按作用種類分為風險預警、治療服務、社區管理及其他;(4)三類醫務人員對該制度實施效果的認知,選項按效果好壞程度分為非常好、比較好、一般、不太好和非常不好;(5)三類醫務人員對該制度主要存在問題的看法,選項給出了不同的問題種類;(6)三類醫務人員對該制度完善措施的認知,選項給出了幾種完善方式。

本次調研市級精神專科醫院醫務人員共發放問卷240份,回收有效問卷234份,有效回收率為97.5%;調研區級精神專科醫院醫務人員共發放問卷187份,回收有效問卷183份,有效回收率為97.9%;調研社區精神衛生防治醫務人員共發放問卷216份,回收有效問卷214份,有效回收率為99.1%;三類精神衛生醫務人員總共發放問卷643份,回收有效問卷631份,有效回收率為98.1%。

1.3 統計學方法 對于回收的數據由兩名經過培訓的錄入員進行雙錄入,錄入軟件為EpiData 3.1,數據庫進行合法值設置,確保錄入質量。錄入工作結束后,由數據分析員使用Excel軟件進行數據清洗,并通過SPSS 26.0軟件對數據進行統計分析。計數資料以頻數和百分比表示,組間比較采用χ2檢驗;等級資料組間比較采用秩和檢驗。以雙側α=0.05作為檢驗水準,組間兩兩比較時校正檢驗水準為P<0.017。

2 結果

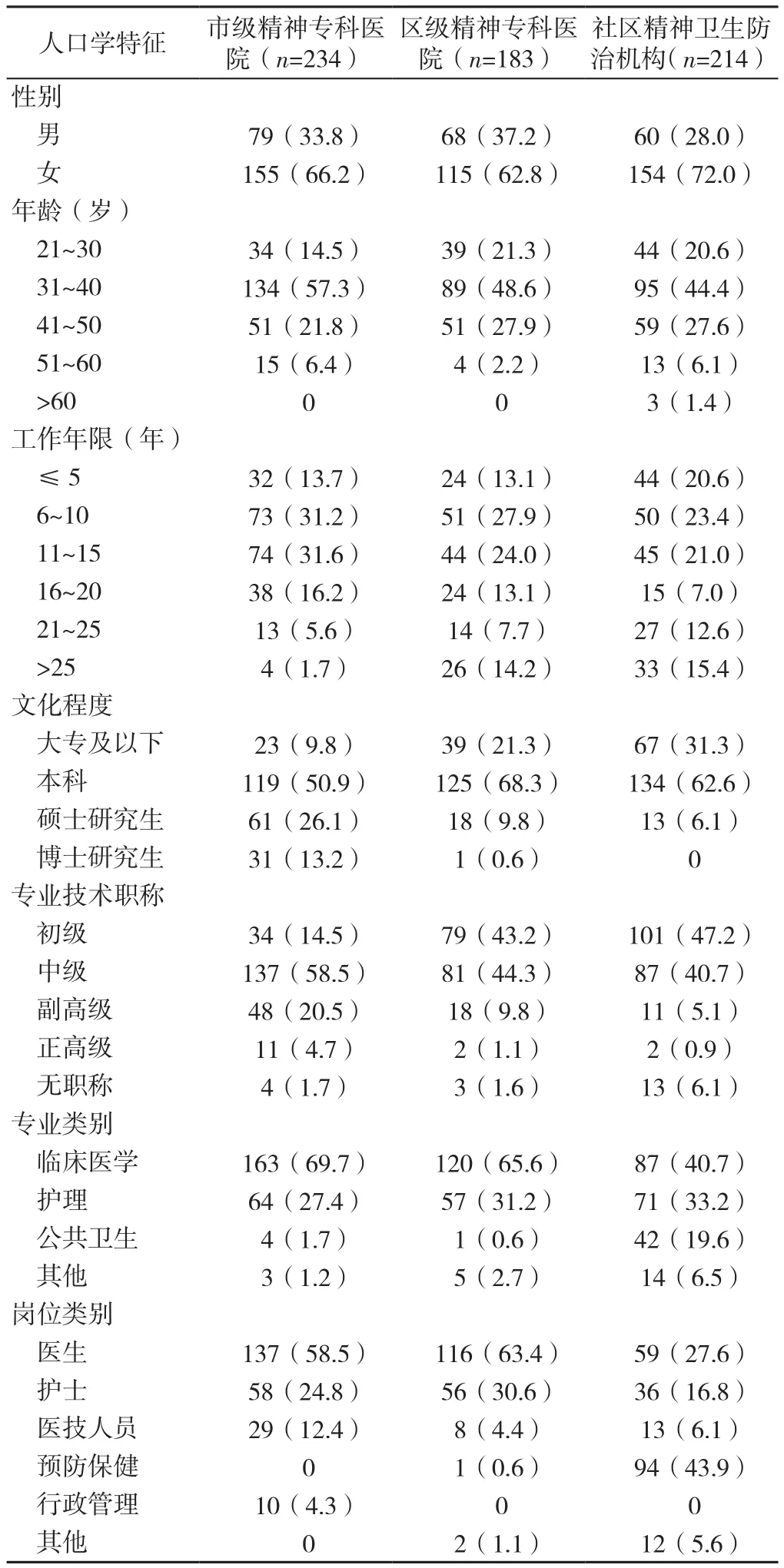

2.1 三類精神衛生醫務人員人口學特征 市級精神專科醫院、區級精神專科醫院、社區精神衛生防治醫務人員中的女性占比分別為66.2%(155/234)、62.8%(115/183)、72.0%(154/214);年齡31~40歲占比分別為57.3%(134/234)、48.6%(89/183)、44.4%(95/214)。三類精神衛生醫務人員其他人口學特征見表1。

表1 三類精神衛生醫務人員人口學特征〔n(%)〕Table 1 Demographic characteristics of mental health workers from municipal-,district- and community-level hospitals of Beijing

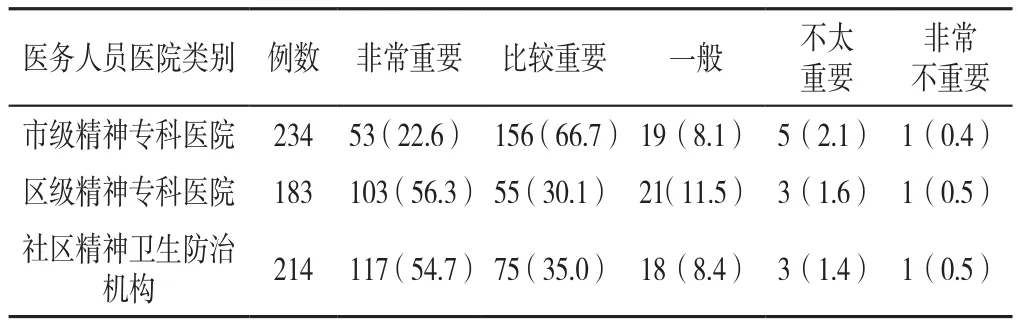

2.2 精神衛生醫務人員對嚴重精神障礙報告制度重要程度的認知 56.3%(103/183)的區級精神專科醫院和54.7%(117/214)的社區精神衛生防治醫務人員認為嚴重精神障礙報告制度“非常重要”,66.7%(156/234)的市級精神專科醫院醫務人員認為嚴重精神障礙報告制度“比較重要”。市級精神專科醫院、區級精神專科醫院與社區精神衛生防治醫務人員對嚴重精神障礙報告制度重要程度的認知比較,差異有統計學意義(H=43.282,P<0.001);進一步兩兩比較結果顯示,市級精神專科醫院和社區精神衛生防治機構、市級精神專科醫院和區級精神專科醫院精神衛生醫務人員對嚴重精神障礙報告制度重要程度的認知比較,差異有統計學意義(P<0.001),見表2。

表2 不同醫院類別精神衛生醫務人員對嚴重精神障礙報告制度重要程度的認知比較〔n(%)〕Table 2 Perceptions of the importance of the Severe Mental Illness Reporting System among mental health workers in municipal-,district- and community-level hospitals of Beijing

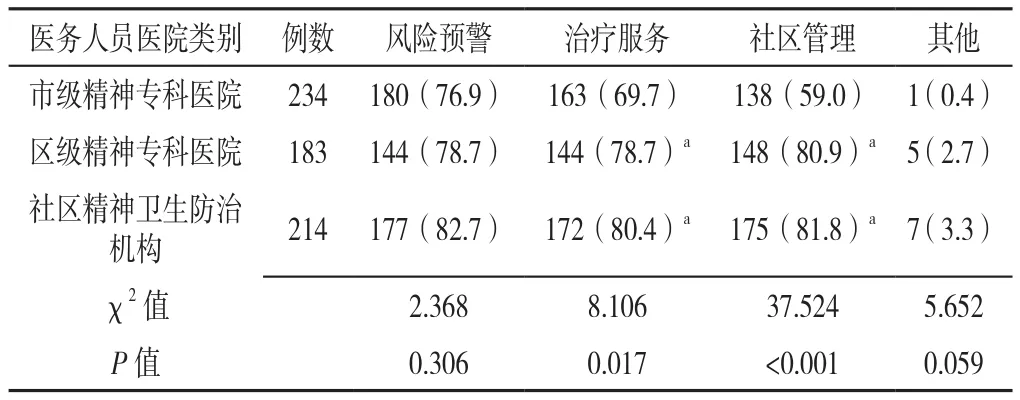

2.3 精神衛生醫務人員對于嚴重精神障礙報告制度主要作用的認知 76.9%(180/234)的市級精神專科醫院醫務人員、82.7%(177/214)的社區精神衛生防治醫務人員認為嚴重精神障礙報告制度主要作用為“風險預警”,80.9%(148/183)的區級精神專科醫院醫務人員認為報告制度主要作用為“社區管理”。不同醫院類別精神衛生醫務人員認為嚴重精神障礙報告制度主要作用為“風險預警”“其他”的占比比較,差異無統計學意義(P>0.05)。不同醫院類別精神衛生醫務人員認為報告制度主要作用為“治療服務”的占比比較,差異有統計學意義(P<0.05);進一步兩兩比較結果顯示,社區精神衛生防治機構和區級精神專科醫院醫務人員認為嚴重精神障礙報告制度主要作用為“治療服務”的占比高于市級精神專科醫院醫務人員,差異有統計學意義(P<0.017)。不同醫院類別精神衛生醫務人員認為報告制度主要作用為“社區管理”的占比比較,差異有統計學意義(P<0.05);進一步兩兩比較結果顯示,社區精神衛生防治機構和區級精神專科醫院醫務人員認為嚴重精神障礙報告制度主要作用為“社區管理”的占比高于市級精神專科醫院醫務人員,差異有統計學意義(P<0.017),見表3。

表3 不同醫院類別精神衛生醫務人員對嚴重精神障礙報告制度主要作用的認知比較〔n(%)〕Table 3 Perceptions of the major role of the Severe Mental Illness Reporting System among mental health workers in municipal-,district- and community-level hospitals of Beijing

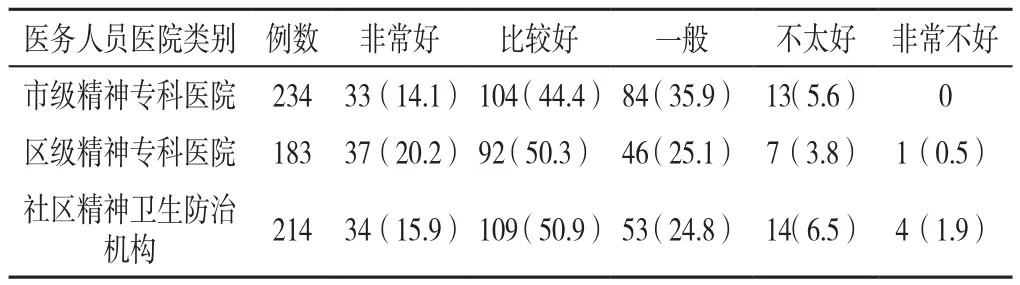

2.4 精神衛生醫務人員對于嚴重精神障礙報告制度實施效果的認知 44.4%(104/234)的市級精神專科醫院醫務人員、50.3%(92/183)的區級精神專科醫院醫務人員和50.9%(109/214)的社區精神衛生防治醫務人員認為嚴重精神障礙報告制度實施效果“比較好”。市級精神專科醫院、區級精神專科醫院與社區精神衛生防治機構精神衛生醫務人員對嚴重精神障礙發病報告制度實施效果的認知比較,差異有統計學意義(H=6.619,P=0.037),見表4。

表4 不同醫院類別精神衛生醫務人員對嚴重精神障礙報告制度實施效果的認知比較〔n(%)〕Table 4 Perceptions of implementation effectiveness of the Severe Mental Illness Reporting System among mental health workers in municipal-,district- and community-level hospitals of Beijing

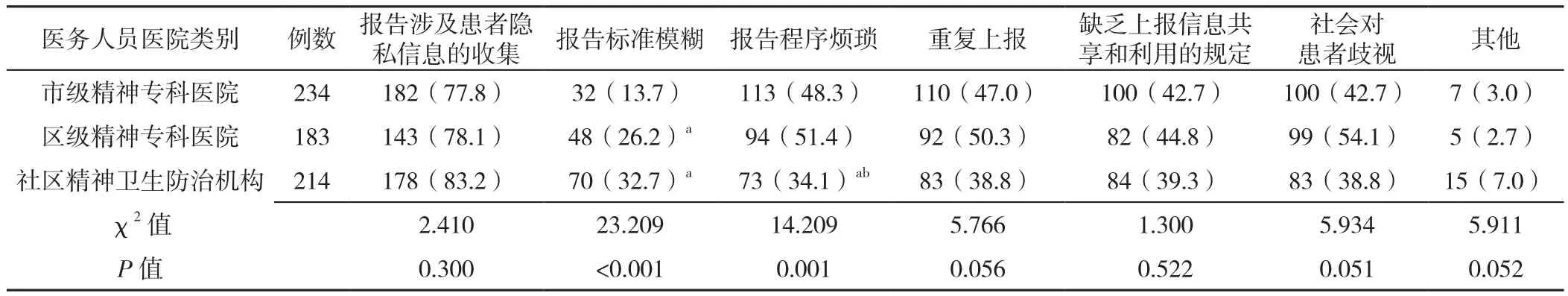

2.5 精神衛生醫務人員對于嚴重精神障礙報告制度主要存在問題的認知 77.8%(182/234)的市級精神專科醫院醫務人員、78.1%(143/183)的區級精神專科醫院醫務人員、83.2%(178/214)的社區精神衛生防治醫務人員認為嚴重精神障礙報告制度主要問題為“報告涉及患者隱私信息的收集”。不同醫院類別精神衛生醫務人員認為嚴重精神障礙報告制度主要問題為“報告標準模糊”的占比比較,差異有統計學意義(P<0.001);進一步兩兩比較結果顯示,社區精神衛生防治機構和區級精神專科醫院醫務人員認為報告制度主要問題為“報告標準模糊”的占比高于市級精神專科醫院醫務人員,差異有統計學意義(P<0.017)。不同醫院類別精神衛生醫務人員認為嚴重精神障礙報告制度主要問題為“報告程序煩瑣”的占比比較,差異有統計學意義(P=0.001);進一步兩兩比較結果顯示,社區精神衛生防治機構醫務人員認為報告制度主要問題為“報告程序煩瑣”的占比低于市級精神專科醫院醫務人員和區級精神專科醫院醫務人員,差異有統計學意義(P<0.017),見表5。

表5 不同醫院類別精神衛生醫務人員對嚴重精神障礙報告制度主要存在問題的認知比較〔n(%)〕Table 5 Perceptions of major problemsin the implementation of the Severe Mental Illness Reporting System among mental health workers in municipal-,district- and community-level hospitals of Beijing

2.6 精神衛生醫務人員對于嚴重精神障礙報告制度完善措施的認知 73.5%(172/234)的市級精神專科醫院醫務人員、76.6%(164/214)的社區精神衛生防治醫務人員認為嚴重精神障礙報告制度完善措施為“規范信息錄入、登記、更正、匯總制度”,68.9%(126/183)的區級精神專科醫院醫務人員認為報告制度完善措施為“規范信息共享及對患者隱私保護的制度”。不同醫院類別精神衛生醫務人員認為嚴重精神障礙報告制度完善措施為“增設關于刪除患者信息情形的規定”的占比比較,差異有統計學意義(P<0.001);進一步兩兩比較結果顯示,社區精神衛生防治機構和區級精神專科醫院醫務人員認為報告制度完善措施為“增設關于刪除患者信息情形的規定”的占比高于市級精神專科醫院醫務人員,差異有統計學意義(P<0.017),見表6。

表6 不同醫院類別精神衛生醫務人員對嚴重精神障礙報告制度完善措施的認知比較〔n(%)〕Table 6 Perceptions of suggestions for improving the implementation of the Severe Mental Illness Reporting Systemamong mental health workers in municipal-,district- and community-level hospitals of Beijing

3 討論

3.1 報告制度作用顯現,實施效果良好 三類精神衛生醫務人員對嚴重精神障礙發病報告制度的重要性均予以肯定,分別有56.3%和54.7%的區級精神專科醫院和社區精神衛生防治醫務人員認為該制度“非常重要”,而這一數值在市級精神專科醫院醫務人員處僅有22.6%。統計分析結果顯示,市級精神專科醫院和社區精神衛生防治、區級精神專科醫院精神衛生醫務人員對嚴重精神障礙報告制度重要程度的認知存在差異。究其原因,筆者認為這可能與醫院功能定位有關,《基本醫療衛生與健康促進法》第35條規定醫院主要提供急危重癥和疑難病癥的診治,市級精神專科醫院更多負責疑、難、急、重癥精神障礙患者的診斷和治療工作,相對而言容易低估報告制度的重要性,而區級精神專科醫院和社區精神衛生防治醫務人員接觸基層的患者更多,對于患者的首次接觸更多,故普遍認為該制度重要。

三類精神衛生醫務人員普遍認可該報告制度的主要作用為“風險預警”“治療服務”“社區管理”。醫務人員對于3個選項選擇的占比差異不大,均為60%~80%。但市級精神專科醫院醫務人員和社區精神衛生防治醫務人員均認為該報告制度的首要作用為“風險預警”,區級精神專科醫院醫務人員認為該報告制度的首要作用為“社區管理”。統計分析結果表明,社區精神衛生防治機構和區級精神專科醫院醫務人員更傾向認為該制度存在“治療服務”和“社區管理”作用。同樣,筆者認為這與不同級別醫療機構功能定位有關。基層精神衛生醫療機構負責患者分類管理,組織專業人員對登記在冊的嚴重精神障礙患者提供精準的個性化治療服務,以改善患者的社區管理效果和生活質量;定期對患者開展危險度評估、分類干預及藥物使用指導,日常管理治療訪視、提供免費服藥治療和免費體檢服務等;在大型活動期間,社區精神衛生防治醫務人員也會對信息系統中的嚴重精神障礙患者開展全面排查與訪視工作,以有效預防患者肇事肇禍。

三類精神衛生醫務人員對嚴重精神障礙發病報告制度的實施效果均持肯定態度,分別有44.4%的市級精神專科醫院醫務人員、50.3%的區級精神專科醫院醫務人員和50.9%的社區精神衛生防治醫務人員認為嚴重精神障礙報告制度實施效果“比較好”。

3.2 報告制度涉及患者私密信息收集,報告程序需要重視 嚴重精神障礙發病報告制度的重要性及價值毋庸置疑,但是該制度在實施過程中仍存在問題。三類精神衛生機構均有80%左右的醫務人員認為“報告涉及患者隱私信息的收集”是制度中存在的最主要問題。嚴重精神障礙發病報告制度的實質是通過對患者個人信息的收集、存儲、流轉和使用,以達到風險防控的目的。因為嚴重精神障礙患者的肇事肇禍問題,在造成比較嚴重的社會危害的同時也會產生較大的社會影響,這就使得在運行該制度的過程中,衛生行政部門往往會將預防患者肇事肇禍的問題視為“重中之重”[5]。但是在過度強調該制度風險防控的意義時,也必須兼顧患者隱私權的保護。精神衛生立法的正當性和使命就是對于患者這一弱勢群體基本權利的確認和保護[6],應降低其被社會歧視的風險,保證其社會屬性得到社會的肯定及認可。2021年開始實施的《民法典》1032條明確了個人私密信息適用隱私權保護的規定,顯然嚴重精神障礙患者的相關信息屬于私密信息的范疇,理應適用隱私權保護的相關規定。但目前嚴重精神障礙發病報告制度在法律層面只有《精神衛生法》第24條進行了原則性的規定,而具體內容僅是由國家衛生健康委員會通過部門規章進行明確。對于維護患者隱私權這一基本權利的制度,僅在部門規章級別進行規定,顯然位階較低,不能夠對患者隱私權起到有效的保護作用。因此筆者認為,對嚴重精神障礙發病報告制度也應該在法律層面進行詳細規定。

48.3%的市級精神專科醫院醫務人員和51.4%的區級精神專科醫院醫務人員認為該制度“報告程序煩瑣”。《精神衛生法》僅規定建立精神衛生監測網絡,實行嚴重精神障礙發病報告制度,這屬于原則性的規定,事實上并沒有明確細化規定收集患者信息的具體程序[7]。而實踐中報告制度規定患者信息屬于強制上報,所以對于對患者進行最終診斷的較為高層級的醫療機構,往往需要仔細甄別上報的患者信息,避免疏忽泄露患者隱私信息,導致工作量增大,程序煩瑣。基于此,筆者認為還是需要從法律層面對制度程序進一步細化。

3.3 建議細化制度規范,服務與管理并重 73.5%的市級精神專科醫院醫務人員和76.6%的社區精神衛生防治醫務人員認為需要進一步“規范信息錄入、登記、更正、匯總制度”,68.9%的區級精神專科醫院醫務人員認為需要進一步“規范信息共享及對患者隱私保護的制度”,三類醫務人員中均有六成以上(64.1%、61.7%、66.8%)認為應當制定相應法律法規并予以細化。基于此,筆者認為可以在《精神衛生法》中對報告制度的細節予以完善,如增加所需要收集信息的范圍、患者信息收集的時間和程序、信息管理規范、信息安全保障措施等。

同時,三類醫務人員中均有約半數(46.2%、54.6%、50.9%)醫務人員認為應當規范精神衛生服務保障制度。筆者也認為制度不能僅注重對患者的管理和信息的收集,更應該完善配套的服務保障。2020年實施的《基本醫療衛生與健康促進法》第3條就規定了國家應當保護公民的健康權,政府應當承擔優化健康服務和完善健康保障的行政給付責任。社會權利層面的健康權需要國家承擔更多的實現義務以推動患者健康權的可及性、可獲得性和可負擔性,嚴重精神障礙發病報告制度也應當體現對精神障礙患者健康權保障的國家責任[8],如此不僅能對患者的治療和康復起到更加積極的作用,同時也能保證報告制度以實現患者健康利益最大化為制度目標。筆者建議建立以各級精神專科醫院為主體、綜合醫院精神科為輔助、基層社區衛生服務機構和精神疾病社區康復機構為依托的精神衛生服務體系,促進精神病專科醫院和社區衛生服務機構的有效銜接,對精神疾病患者實施分級診治管理。加快完善由市級精神病專科醫院、區級精神病專科醫院、基層衛生服務機構及綜合醫院精神科組成的精神衛生醫療救治體系。其中社區精神衛生防治醫務人員負責為居住在本社區的嚴重精神障礙患者建立檔案,并對其進行定期訪視,在上級精神科醫生的指導下,根據患者的具體情況,指導其進行居家康復。組建社區關愛幫扶小組準確掌握患者情況,將應急醫療處置端口前移,預防緊急情況的發生[9]。

嚴重精神障礙發病報告的關鍵環節在于對于患者信息的有效收集,但在實踐中根據精神專科醫院醫務人員的反映,患者及家屬都不愿意讓醫生將信息上報,擔心后續對患者生活帶來的負面影響。高達54.1%的區級精神專科醫院醫務人員認為社會對精神障礙患者存在歧視,從患者角度出發,患者及家屬普遍認為報告制度的施行極大可能導致社會歧視進一步放大[10]。社會對精神障礙患者的恐懼及歧視也或多或少源自相關制度的不透明和傳播效果的不充分[11]。所以完善制度本身和配套服務保障是一方面,持之以恒開展報告制度宣傳工作、著力提高報告制度的知曉度和患者感受度也是非常重要的。基于此,筆者認為相關部門應當加大對嚴重精神障礙發病報告制度的宣傳力度,宣傳重點應當從信息收集轉變成對患者進行健康管理和治療康復配套的免費服務項目等。

作者貢獻:王昊旻進行文章的構思與設計、研究的實施與可行性分析、數據收集與整理、論文撰寫;王昊旻、吳佼玥進行統計學處理;王昊旻、張檸進行結果的分析與解釋;王昊旻、李筱永進行論文的修訂、文章的質量控制及審校;李筱永對文章整體負責,監督管理。

本文無利益沖突。