增強CT高壓注射器附加連接管回血影響因素研究

馬 黎,聞曉燕,舒震宇,龔向陽,陳肖敏

浙江省人民醫院/杭州醫學院附屬人民醫院,浙江杭州 310014

增強CT檢查時常規使用高壓注射器,高壓注射器通過螺旋導管連接留置針,造影劑通過高壓注射器至螺旋導管再至留置針通路進入患者血液,使血管、器官、組織顯影,協助臨床診斷[1-2]。檢查結束按《醫院感染管理辦法》的要求需更換螺旋導管和高壓注射器,但由于檢查需求量、環境、經濟等方面的限制,目前較難達到,這可能成為將病原體帶入患者血液,引起血流感染的媒介[3-4]。增強CT檢查完成后一次性使用連接管(以下簡稱連接管)回血較常見,為了避免血液回流引起感染,常規在螺旋導管近患者端附加長度30~150 cm連接管。對于連接管是否能有效阻止回血進入螺旋導管,避免血流感染發生的有效性亟待認證[5]。本研究通過收集增強CT檢查后的連接管樣本實驗室檢測數據、患者體征數據、增強CT檢查相關數據,量化分析連接管回血情況及其影響因素,為增強CT高壓注射器連接管的合理使用提供參考依據。

1 材料與方法

1.1 材料

1.1.1增強CT高壓注射器附加連接管

增強CT高壓注射器附加連接管兩端分別連接留置針和螺旋導管。中間帶有分段夾,分段夾打開時,連接管內液體流動不受限制。分段夾關閉時,液體則不能通過分段夾。因30 cm連接管僅能容納2 mL液體,且紅細胞鏡檢所需標本量為1 mL以上,故本研究將分段夾放置于中間位置,可將連接管平分為前段(近患者端)和后段(近機器端),每段長15 cm含1 mL液體,每段樣本均進行紅細胞鏡檢。

1.1.2高壓注射器

醫院目前使用的高壓注射器有Ⅰ型和Ⅱ型兩種。Ⅰ型注射器,含硅油量較多,針栓移動啟始力為1.5~2.5 N;Ⅱ型注射器,含硅油量較少,針栓移動啟始力為4.0~6.5 N。

1.1.3留置針

根據增強CT檢查的臨床指南與專家共識,考慮到增強CT檢查造影劑注射速率快,留置針采用20G和22G[6]。20G留置針,流速可達48 mL/min;22G留置針,流速可達31 mL/min。

1.2 實驗設計

1.2.1樣本

本研究通過浙江省人民醫院倫理委員會審核,審批號:2020QT149。收集2020年5月15日至6月11日增強CT檢查后937份30 cm連接管。檢查完成后通過分段夾立刻將連接管平分為長度15 cm的前段和后段。收集的樣本包括CT靜脈造影(CT venography,CTV)、頭顱CT血管造影(CT angiography,CTA)、冠狀動脈CTA、頸動脈CTA、頸部CT、胸部CT、泌尿系統CT、腰椎CT、腺體CT和腹部CT等增強CT檢查項目使用后的連接管。根據流體力學理論[7],可能造成增強CT檢查連接管內血液回流的臨床因素包括檢查類型、注射器類型、留置針型號及患者年齡、身高、體質量、收縮壓、舒張壓、心率、造影劑注射總量、造影劑注射速率。因血液中紅細胞含量較多且實驗室儀器能有效測量單位體積血液中含有紅細胞的數目,故紅細胞鏡檢常規用于判斷各種體液中是否還有血液成分[8]。本研究采用紅細胞鏡檢判斷CT檢查連接管內液體是否含有紅細胞,從而確定血液是否回流至連接管。

1.2.2步驟

護士為患者行留置針穿刺術并記錄留置針和注射器型號,將編號貼在連接管上,記錄對應的檢查機房號和序號、檢查類型、收縮壓、舒張壓、心率、注射總量、注射速率,以便回顧患者信息和檢查參數。行增強CT檢查過程中確保分段夾處于開放狀態。檢查結束立即夾閉分段夾并取下連接管,避免患者因抬手或其他動作在液體連接管中流動而影響檢查結果。于分段夾處剪開連接管,使連接管前后段內液體分別流入試管。標簽記錄格式為:第23號連接管,患者端為起點前段15 cm連接管內液體為前段樣本,編號23-1;后段15 cm連接管內液體為后段樣本,編號23-2。兩段樣本均送實驗室行紅細胞鏡檢。

1.3 分析方法

運用Excel進行數據清洗和標注,運用SPSS 28.0進行數據分析。首先采用單因素Logistic回歸分析可能造成連接管回血的各個因素,選取差異有統計學意義的各個因素進一步開展多因素Logistic回歸分析。本研究以P<0.05判定差異有統計學意義。

2 結果

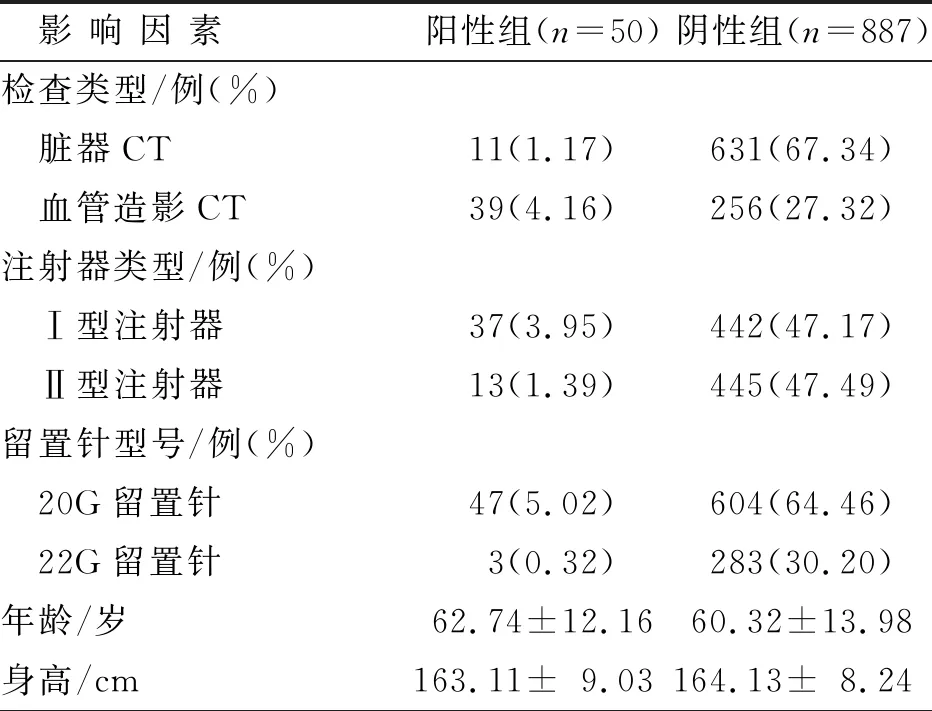

2.1 影響連接管回血因素的描述性統計

本研究共收集937份增強CT患者資料,每份連接管分前后2段,共計1 874份送檢樣本。經實驗室紅細胞鏡檢后,前段連接管回血陽性50份(5.34%),后段連接管沒有回血陽性樣本。連接管有回血定義為陽性組,無回血定義為陰性組,對11個造成連接管回血的因素進行描述性統計分析。影響連接管回血因素的描述性統計見表1。

表1 影響937份連接管回血因素的描述性統計

表1(續)

2.2 影響連接管回血因素的單因素Logistic回歸分析

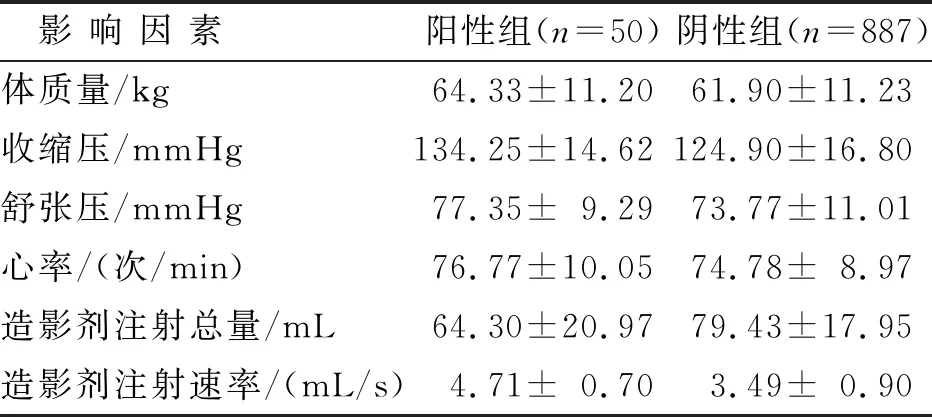

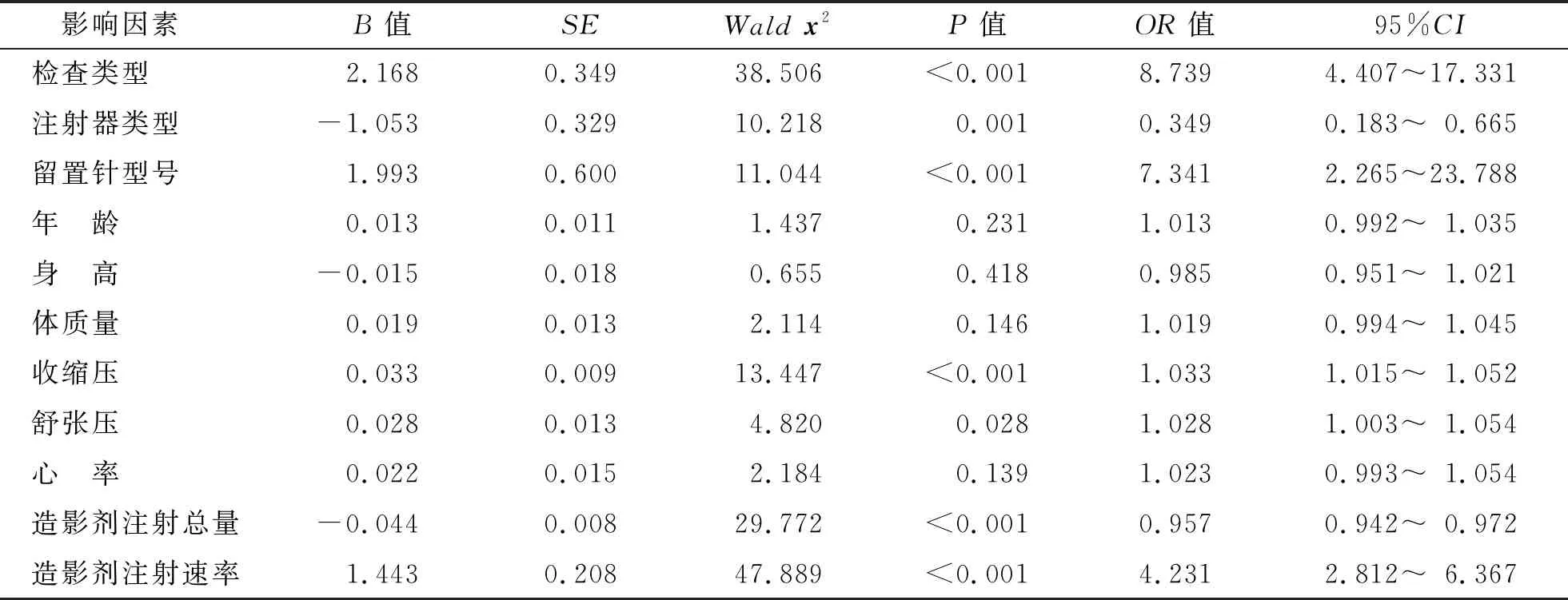

為進一步了解自變量對增強CT檢查連接管回血的影響,采用單因素Logistic回歸分析,自變量賦值見表2。影響連接管回血的單因素Logistic回歸分析結果見表3。

2.3 影響連接管回血的多因素Logistic回歸分析

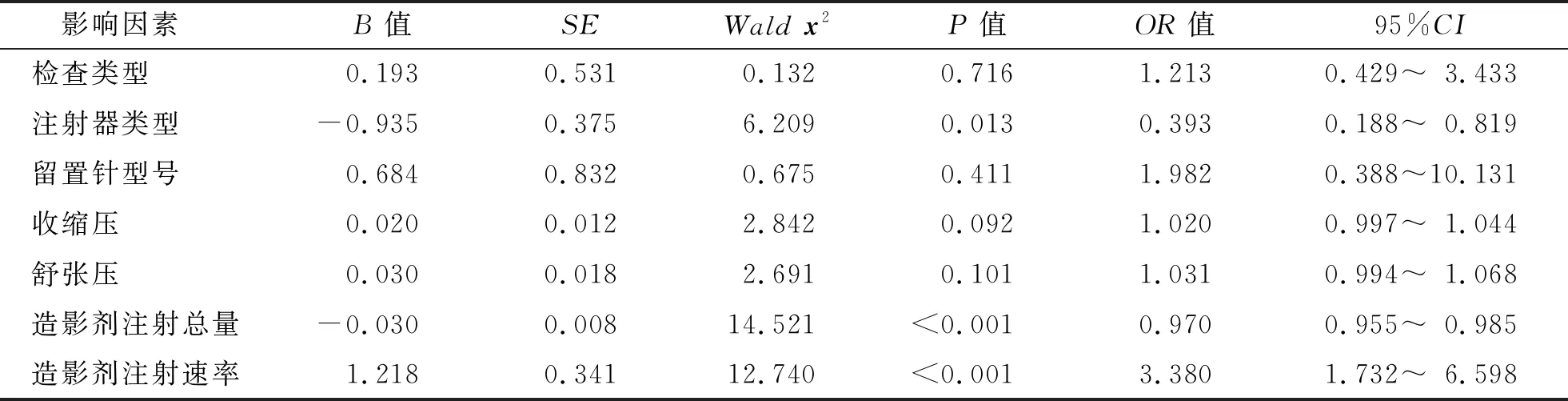

將單因素回歸分析中差異有統計學意義(P<0.05)的自變量再進行多因素Logistic回歸分析,自變量賦值見表2。影響連接管回血的多因素Logistic回歸分析結果見表4。

表2 影響連接管血液回流的自變量賦值表

表3 影響連接管回血的單因素Logistic回歸分析

表4 影響連接管回血的多因素Logistic回歸分析

3 討論

3.1 增強CT檢查后可發生連接管回血

本研究進一步證明增強CT檢查后連接導管回血發生情況真實存在,連接管回血發生率為5.34%。研究樣本后段均無回血,證明30 cm連接管能阻隔患者血液成分進入高壓注射器及螺旋導管。為避免患者間的血流感染,建議在患者端加用連接管并做到一次性使用。

3.2 獨立影響因素分析

3.2.1注射器類型

Ⅰ型注射器回血率高于Ⅱ型注射器,這可能是由于Ⅰ型注射器針栓處硅油含量高,行留置針穿刺術時,患者回血容易進入連接管,即使護士會用等滲鹽水沖管至無肉眼可見血液,血液成分仍可粘附在連接管內[9]。因此,在臨床實踐中選取硅油含量少的Ⅱ型注射器可能更有利于降低回血的發生率。自2020年7月起,浙江省人民醫院放射科統一采用Ⅱ型注射器,以減少增強CT檢查回血率。

3.2.2造影劑注射總量

CTA和CTV采用高速注射方式,圖像的主要影響因素是每秒碘流率,注射總量較其他增強CT檢查少[10]。臟器增強CT影響因素是每公斤體質量碘負荷,注射總量較高,注射速率要求不高,通常注射造影劑總量多[11]。血管造影CT檢查時,需配合高壓注射器快速、大量將造影劑注入血管內,對血管壁形成極高滲透壓[12],從而產生團注壓,可以暫時對抗血管內血壓,防止血液從輸液針尖中回流。而隨著造影劑總量的減少,造影劑注射時間縮短,從而造成團注壓對血管壓的影響范圍減少,導致針尖部位的血液回流相對較快。因此,對于CTA和CTV這類團注方式為主的檢查項目,本研究建議可適當增加0.9%NaCl注射液的量,相當于增加了團注時間,這可能可進一步降低回血發生概率。

3.2.3造影劑注射速率

注射速率是接受CT增強掃描患者造影劑滲漏的重要因素[13]。本次研究結果顯示,造影劑注射速率是靜脈回血的獨立危險因素,這可能提示了兩者之間的相關性。已有研究顯示,采用較低的注射速率,在單位時間進至血管內的造影劑劑量較少,注射器針頭噴出造影劑時形成的反作用力較小,故穿刺針的穩定性更高[14]。但需要關注的是隨著反作用力減少,其血管內血壓對針頭的壓力增加容易造成血液經過針管回流,從而造成連接管回血,與造影劑注射總量有一定關系。隨著總量減少,流速的增高,回血概率則升高,這也進一步證實了本次研究結果,即造影劑注射總量和注射速率是血液回流的獨立危險因素。

3.3 非獨立危險因素分析

本次研究結果也顯示檢查類型、留置針型號及患者血壓并不是血液回流的獨立危險因素。其中檢查類型主要是指臟器CT和血管造影CT,這可能進一步提示了臟器CT和血管造影CT從受檢者生理結構上來說對于血液回流的影響較小,可能提示單純受檢者本身的特征并不能影響血液回流概率,這也可以從受檢者血壓并不是血液回流的獨立危險因素這個結果上體現。此外,不同留置針型號注射造影劑對血管壁的壓力也有所不同,從物理學角度來說,在流率相同的條件下,管徑越細對血管壁的壓強也就越大[15],而本次研究結果留置針型號并不是血液回流的獨立危險因素,這可能說明造影劑對血管壁壓強大小的改變并不能影響到針尖部血液回流。

3.4 進一步研究計劃

本研究采用紅細胞鏡檢量化分析連接管回血的發生率和影響因素,明確了30 cm的連接管能有效避免血液回流至螺旋導管。為了更加安全、高效、經濟地開展增強CT的檢查,下一步擬計劃在多家醫院采用本研究的實驗模型進行重復驗證,為建立行業標準提供依據。此外,不同材質、直徑的連接管是否對回血有影響,不同患者的造影劑注射總量和注射速率是否可以建立最優的結構方程,是下一步研究的方向。