《無傷時代》中的晴雨隱喻研究

郭聰穎

摘要:魔幻現實主義和意識流的寫作手法造成了臺灣新鄉土小說代表人物童偉格筆下作品晦澀艱難的閱讀體驗,同時也賦予了讀者寬廣的閱讀和闡釋空間。《無傷時代》作為其首次長篇小說的嘗試,依循此前作品慣例創設了荒村、細雨、廢人的荒敗敘事場域。一方面,山村永恒的“無傷細雨”喻指著生活的阻力和苦難,是鄉人每一個變“廢”節點的固定環境,而“晴”只伴隨死亡出現,給了鄉人干燥的死的尊嚴;另一方面,文中永遠烈日暴曬的城市和從未干燥的山村構成了新的城鄉對峙模式。最后鄉人以消極的麻木等死和積極的互相守望抵御苦難之雨,從而贏得了自己的記憶和時間。借由作品中晴雨隱喻的無限延伸,童偉格給了筆下“無傷無礙”的廢人以消極自由和詩性正義。

關鍵詞:《無傷時代》 童偉格 隱喻 新鄉土小說 臺灣

臺灣新鄉土文學(又有稱后鄉土文學)是一種主題內涵多元、敘事結構多元、藝術風格多元的開放型文學創作潮流。新鄉土之“新”正如臺灣作家鐘延豪所概括:“舊鄉土小說家是高高在上,悲憫著、義憤著小人物的無知無能;新鄉土小說家卻和他們一起陷入無知無能的混亂中,前者置身其外,后者置身其中。”①作為新鄉土文學的代表人物,童偉格的首部長篇小說作品《無傷時代》就極具代表性地體現了其“新”與“鄉土”兩項內涵。整部小說圍繞著主人公“江”展開,以回憶與敘述的形式描述了“江”在鄉村生活中的成長經歷以及其家人、朋友在這塊鄉土之上的現實生活,然而,本該溫馨熱鬧的鄉村敘事在童偉格的筆下卻顯得寂寥無聲、死氣沉沉。魔幻現實主義、意識流的文本組成方法給了作品新的骨架,而不變的荒村描寫、城鄉對峙又保留了其鄉土的靈魂。植根臺灣島濱海的荒村,童偉格用超量的隱喻和跳躍的敘事營造了“廢人哲學”②和“荒村美學”,賦予了讀者寬廣的閱讀和闡釋空間。所以一方面,臺灣新鄉土文學以其別樣的呈現方式和較高的文學價值亟待大陸學者關注;另一方面,臺灣文學是中國文學不可分割的一部分,進一步關注臺灣新鄉土文學,無疑是對中國當代文學研究的重要補充。

一、“雨”:生的苦難

童偉格的小說自成一種一貫性,從《王考》到《叫魂》《無傷時代》和《西北雨》,他熱衷于描寫多雨的海濱荒村還有荒村里“無傷無礙”的“廢人”們,雨、荒村、“廢人”構成了一種腐敗變質的意象群,在這個意象群里發生著“物質的敗壞到肉體的敗壞到行為的敗壞到記憶的敗壞到想象的敗壞”③。近年來,這個意象群中的“廢人”和荒村巳得到一定探討,但學界尚無文章涉及“雨”的譬喻探微。將山村永遠都在下的雨截取出來,我們會發現本應潤物無聲的雨永遠和鄉人所有的苦難相連;如山村的代理神父稱沒有降過雨的第一個星期天“是好的”。

很久以前,同樣的這位代理神父,開心地向我們宣布,世上第一個星期天是好的,因為當時野地上沒有草木、田地間沒有蔬菜;神還沒有降雨到地上;每個人都各自休息。④

這里,童偉格就通過山村的代理神父之口將山村的雨和宗教中的水意象聯結了起來,《圣經》中的水是特殊的,其“既是賜生命的渠道,也是審判、懲罰與死亡的工具;既代表上帝的愛,也代表傾降在背逆和不悔改罪人身上強烈的憤怒”⑤。山村的雨亦是如此,從實指來說,以農耕為經濟支柱的鄉村依賴降雨生存;而從隱喻義來說,鄉人每時每刻都經受著生活之雨的審判,既期待到永遠都是艷陽天的城市生活,又恐懼于城市的陌生和遙遠。山村的雨譬喻著生活無盡的苦難,永不停歇,永遠成為他們前行路上的阻力;祖父死了、祖母癱倒了,父親死了、母親生了腫瘤,而“江”成為“廢人”,山村的一切都在朝壞的方向無限接近,只有苦難的雨永恒不變:“雨,只有雨還徐徐下著”⑥。雨帶著與其伴生的濕和冷,穿插進鄉村每個人的故事里,是他們的人生由沒有折痕的無傷時代朝“壞”發展的一個個節點上永恒的背景樂。

除了以顯見的降水形式出現,文本中苦難與雨的意義聯結還在于無論天氣如何,鄉村的所有地板總是濕滑的,人們行走在陸地上卻以在水中跋涉的姿態移動。母親在醫院遇到的老婦人“手提著好幾口塑膠袋,滴滴漏漏在長廊上滑行”⑦,午后的祖母“就兩條竹杖滑行,滑來江的父親在田地上建起的新屋。她在新屋門口泊了竹杖,像泊了馬”⑧,剎車皮廠一辦公室都是“滑來動去的人腳”⑨,而江在后山外祖母家那“雨中的樓屋”感覺自己“在樓屋里緩緩魚游……游出長廊、游進廳里”⑩等等。鄉村永恒的細雨在路上積成了一道透明的水跡,人們“滑”著步子,“游”著、“楫”著、“漂”著,以一種幽魂式的漫不經心在鄉村看不見的水面上漂流,甚至與水生動物形成了微妙的譬喻聯結。如婚后被丈夫無視,肥胖到逐漸癱瘓的外祖母,在新婚之夜看到丈夫漫不經心的眼光就聯想起自己少女時期見過的一頭擱淺的鯨魚。

那夜是他們的新婚之夜。她看他用一塊布磨一把刀。……她在嘴里輕柔地告訴他,不要急。不要急:那些碩大而擱淺的身軀,那些海岸上持刀靠近的人影,那三天、五天、十五天、三十天后,那想必需要極長極緩的時間才能完全消解,所以不必那樣著急。(11)

這一夜就是她的“擱淺”之夜,從童年時期感受不到風雨的海底被婚姻拉到陸地,她就地癱倒,任由爬到身上的丈夫、子女切割分食,成為“廢人”中的一員。

二、“晴”:死的尊嚴

太陽是光和熱的來源,是溫暖的象征。但在終日陰雨的鄉村,晴天卻和村莊的每一起死亡相連。江六歲的夏天祖父去世,山村“陽光將新路曬得遠近發眩……每位幫忙抬舉的村人,都不由得從心底生出一種幸福的感動”(12),幾天后,村老也死了,“為了送村老一程,江的祖母重回海邊的墳埔地,她愈發相信那是屬于草海桐的地域——它垂下厚厚葉瓣,盡量躲避炙人的日光”(13)。草海桐是一種生長在懸崖和砂土上的耐旱植物,草海桐一烈日一海邊的墳埔地,這些干燥而溫暖的意象群構成了《無傷時代》中的死亡場域,在這里,人們的死去似乎并不痛苦,親人的悲痛也十分克制。祖父僅僅是“緩緩坐在樓梯上,瞇眼俯瞰祖母,頗不耐煩地朝她擺擺手,垂下頭,一手支頤,又不動了”(14),村老死在睡夢中,“村人們都一致推崇,認定他確是一位有福氣的人”(15)

烈日下的死亡似乎都完成得十分“完滿”,比起普遍意義中與“痛苦”“恐懼”相連的死亡,《無傷時代》中的死去仿佛帶有一種近乎宗教“輪回超度”的黑色幽默,死的人有著活著的時候沒有的福氣和愉悅,抬棺送葬的人也感到幸福和感動,外祖母的葬禮更被形容成一場“喜宴”(16)。活著的人對自己所在被雨泡爛的世界如此不滿,或者說連不滿的情緒就被稀釋殆盡,只剩下對未知彼岸一種縹緲而干燥的向往。發生在晴天的一切處決和死亡都如此平和、溫暖,仿佛恰恰因為晴空和太陽是溫暖、幸福的象征,所以對于終日淋著苦難的雨的鄉民來說,作為掙扎的終點和答案的死亡以及監獄才與晴日的譬喻相連。

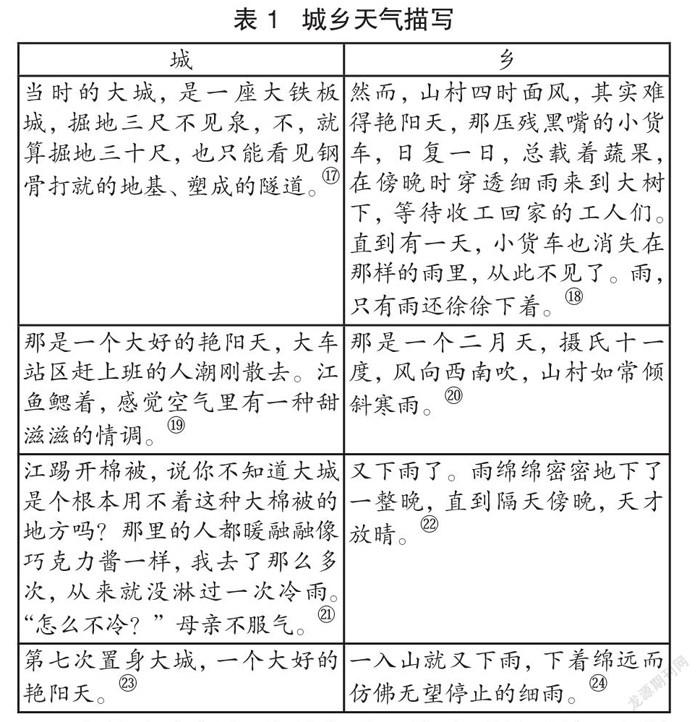

與此同時,《無傷時代》中的晴雨描寫也存在著明顯的地域差異。作為“鄉”的荒村在群山之中終日沐雨,而不遠處坐落在海邊的“城”在主人公的眼里確終日暴晴(如表1)。

在城鄉之間似乎形成了一種晴雨的對峙,山村的許多人都向往過“暖融融像巧克力醬”一樣的大城,江從高中開始到大城讀書,江的父親在大城礦井打工,舅舅在大城做生意,等等。但其中大部分的鄉人,卻又無法融人大城的環境。江的父親在礦井深處被活活渴死,江在城中變成了“廢人”,舅舅做生意屢屢失敗,每逢年節帶著兒子回到山村騙紅包。在大城的鄉人,往往就像江救助的那只流浪的盲貓,為了追求健全和完整不斷注射來自社會的各種“藥液”,最后醫好了眼睛卻死掉了。最終,江意識到,在山村淋著細雨的鄉民就像在停車場原地打轉的盲貓,“在那樣的地方生活,帶點殘缺,是可以被原諒的”(25)。山村以其特有的熟人社會和低下的生存成本,包容著這些殘缺的存在。想通了這一點,在大城房東家廚房租住的江就返回了山村。江終于坦然地接受了自己“廢人”的身份,認定自己和在山林間游蕩的流浪漢鬼伯一樣,“他們是那些以屋外的全世界為邊境,終其一生,日日回去那間小小的熟悉的流放所里的那些人……他們宣稱:可以全心全意別無疑慮地‘愛’屋外那一切的人,一定擁有一顆強于常人數百萬倍的心臟。終他們一生,他們長不成那樣的器官”(26)。江和自己和解的那一刻,山村的雨又下了起來。于是,他選擇回到山村去灌淋無傷的細雨,和朽壞的山村一起終老。

三、對“雨”的反抗:鄉人的“詩學正義”

臺灣作家楊照在《無傷時代》的推薦序中,論及了童偉格小說與鄉土小說的親密與背離。在童偉格的作品中,既沒有對作品中小人物的嘲弄,也沒有對其的義憤,而“悲嘆與義憤,是(舊)鄉土文學最核心的價值”。

童偉格放棄了對于鄉土人物的關懷、同情,如實地接受他們作為與現實脫節的“廢人”存在,打破了鄉土文學的核心人道立場。但與此同時(他筆下的人物)超脫了可憐可鄙的地位,成為獨立獨特的、自由的存在。他繞了路給予鄉土與鄉土人物,更高的尊嚴與尊重……只是在文學中,給了鄉土詩學正義。(27)

這種“詩學正義”就體現在山村的鄉人們雖然互相都不能完全的理解,但愿意互相照看彼此的傷口,愿意在無法表達的汪洋中一座座孤島上執拗地向對方喊話。在《無傷時代》的山村里,親近的人之間橫亙著言語的“巴別塔”。外祖母終其一生從未了解丈夫叮叮咚咚的敲擊是為了做一個畫框,祖父和祖母一輩子都像在競賽,直到祖父死去,祖母“呆立墳埔口,遙望海,像與什么對峙”(28)。山村的人總在自說自話、從不交流,但卻愿意不經探問地容納彼此的殘缺,這一點尤見于江的母親這一角色的設計上。

母親不理解“我”在城市的遭遇和抑郁,不懂為什么“我”隨身攜帶一只貓的骨灰罐,不明白哪里出錯使“我”成為廢人,但最終選擇了接受和原諒。“那一刻,他明白自己已經成功說服母親了——在她眼里,他已經是個無傷無礙的廢人了。他已經被原諒了”(29)。這一角色的設置一定程度上具有了一種“神性”,這種神性在很多段落中都有描寫,如游萬忠返回鄉村賣棉被,被村人以砍價為由頭不斷詰問過往時,母親一口咬定一個中間的價格使交易成交,打斷了村人對游萬忠的追問。而當“我”告誡母親“最好不要總是這么亂來,外面每個人都恨你”(30)時,“母親放下棉被,環胸抱手,縮著脖子,低低笑著,看著外面那片低伏余響的汪洋,仿佛那真的就只是一片游樂場罷了”(31)

小說中的鄉人,抑郁的江、生病的母親、癡呆的祖母、癱瘓的外婆……每一個人都是各種意義上的“廢人”,膽小固執,傷病纏身,可身邊人卻從未想過遠離。所以在某種程度上,“傷廢”成了培育更好的東西的土壤。正是在這樣的背景下,真正的救贖才得以瞥見。就像童偉格在訪談中對記者“永恒的價值”的回答:

我覺得,尤其是最近,我愈來愈覺得我就是一個運氣非常好的人。有一種東西是,這人不太明白你,但它還是愛你,譬如說媽媽對你的愛,姊妹對你的關愛……就是人對彼此做的,近于神的事。(32)

這也許就是楊照在推薦序中所說的,是蒙蒙細雨的山村中,“廢人”們所擁有的“更高的尊嚴與尊重”,是鄉土進一步發展得出的詩學正義。

①周芬伶:《圣與魔——臺灣戰后小說的心靈圖像( 1945-2006)》,INK印刻出版有限公司2007年版,第122-124頁。

②吳鵑:《臺灣后鄉土文學研究》,2014年山東師范大學博士研究生學位論文,第64-65頁。

③④童偉格:《無傷時代》,四川人民出版社2019年版,第4頁,第171頁。

⑤蔣棟元:《生命·再生·罪與罰——(圣經)中的“水”意象》,《外國語文》2010年第5期,第115頁。

⑥⑦⑧⑨⑩(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24)(25)(26)(27)(28)(29)(30)(31)童偉格:《無傷時代》,四川人民出版社2019年版,第36頁,第11頁,第28頁,第40頁,第46頁,第143頁,第26頁,第152頁,第147頁,第152頁,第159頁,第47頁,第36頁,第47頁,第40頁,第48頁,第68頁,第50頁,第122頁,第134頁,第137頁,第5-6頁,第151頁,第181頁,第73頁,第73頁。

(32)衛城出版編輯部:《字母LETTER:童偉格專輯》,衛城出版社2018年版,第12頁。

參考文獻:

[1]童偉格.無傷時代[M].成都:四川人民出版社,2019.

[2]張婷.論童偉格小說的魔幻敘事[J].名作欣賞,2019( 33).

[3]吳鹍.臺灣后鄉土文學研究[D].山東師范大學,2014.

[4]陳建芳.新的審美經驗的誕生[D].福建師范大學,2013.

[5]陳家洋.“失焦”的鄉土敘事一一臺灣新世代鄉土小說論[J].華文文學,2009(1).