可食景觀在山地小城鎮中的可行性分析

史鵬飛孫婷婷張繼蘭牛琳淏

(1.西南林業大學,云南 昆明 650224;2.大連海洋大學,遼寧 大連 116021)

引言

我國城鎮化的進程越來越高,但城市矗立于高樓林立的混凝土堡壘中,使得城市綠地遭到破壞,城市的生態環境惡化等,這些問題不僅讓居民生活質量下降,也威脅人們健康,特別是近2a突如其來的新冠疫情打破了人們正常的生活與生產,讓人們對城市景觀的現狀陷入沉思。相比鄉村的自然景觀,人們對自然、農業的原始渴望愈加強烈,愈加重視城市中綠色空間的打造,一種返璞歸真的田園情節在城市中彌漫開來,人們更期望建設田園風光的綠色宜居城市。這就需要利用景觀設計的手段將人們喜聞樂見的可食用植物與傳統觀賞類景觀植物相結合,創造新的滿足人們農耕、觀賞休閑的“城市自然景觀”,新的田園綠色城市。新型城鎮化綠地可食景觀使人們在新型農業生產方式中實現自給自足,促進農產品與城市景觀環境的融合與更新,促進現代農業經濟發展,促進人們身心健康、和諧人際關系,提高城市幸福指數,塑造具有城市特色的居民整體精神風貌,改善城市生態環境,打造小生物群落,形成穩定的景觀生態系統[1]。因此,將可食景觀納入城市綠地系統,對城市綠地的健康發展具有重要意義。

1 可食景觀的概念及其發展

可食景觀顧名思義就是可食用和可視景觀,具體來說,可食景觀的食用作物代替純觀賞性植栽進行景觀設計。善用植物特性創造兼顧機能、空間美學與糧食供應等功能,運用風景園林的設計方式營造的果園、農園,使其富有美感和生態價值的場所[2]。

“可食景觀”的概念是德國園林景觀設計師兼環保主義者Robert Kourik在1980年提出的,他把將景觀設計與農業生產相結合的模式設計稱為“Edible Landscaping”。可食景觀利用食用植物來設計現代景觀,使傳統景觀變得更加有趣和多樣化,也增加了人們感受和了解自然的機會,為景觀發展提供了新的途徑[3]。與歐美相比,我國的可食景觀理論研究起步較晚,但可食景觀卻起源于西周時期的園林。中國早期的園林,如華清宮的苑林區內布置有石榴園、辣椒園等,都是集審美、生產功能于一體的花果。新中國成立后,隨著園林景觀與農業生產的結合,可食景觀理念逐漸興起[4]。21世紀初,可食景觀設計理念在城市農業的背景下逐漸發展起來。2007年,俞孔堅提到可食文化,“大汶口文化是以谷子為基礎的農業,也是以捕魚、狩獵為主的農業。大溪文化也是以稻谷、捕魚、狩獵為主的農業”[5]。

2 山地小城鎮發展可食景觀資源客觀條件分析

2.1 生產資源

山地小城鎮作為一種常見的城市類型,山地環境的特異性使得山地小城一般呈帶狀或點狀的空間布局,城市建設比較聚集,居民居住比較集中,同時就面臨著大量的生產生活垃圾的現實問題,垃圾處理問題是個巨大的挑戰,在我國很多城市都將這些垃圾在建成區邊緣填埋、焚燒,面臨著城市被垃圾包圍的現狀;而這些垃圾中,有機垃圾的占比超過了50%,進行垃圾填埋、焚燒,不僅需要一定的人力、物力,還會帶來嚴重的污染問題[6]。從可食景觀發展的角度來看,山地小城鎮可以說是一個規模宏大的閑置養分場,而生活中產生的城市污泥廢水、排泄物和廚房垃圾,雖然對于城市來說是待處置的廢棄物,但對于可食景觀卻是具有很高價值的有機肥料。城市中的二氧化碳含量相對較高,可為食景觀的生產提供更好的條件。從這個角度來看,山地小城鎮并不缺乏發展可食景觀的條件,相反,可以利用各種廢棄資源,形成良好的可食景觀和農業生態。

2.2 空間資源

山地小城鎮由于建設用地非常緊張,高密度的居民區,在這樣的條件下開展可食景觀是比較有挑戰性的。然而,高密度并不代表空間得到充分利用。在小城鎮山城,雖然土地使用緊張,但土地和空間利用不足的情況相對較多。如,老城區的聚居地有較多建筑屋頂、露臺和庭院空間,而新的社區則有景觀綠地和公園綠地。這些傳統的景觀綠地過于注重美學,缺乏對園林綠化本身功能的重視。通過將部分景觀空間建成社區生產性景觀,并以糧食生產物種取代部分植被,可以實現多尺度和多層面的農業生產[6]。

2.3 人力資源

從人力資源的角度來看,山地小城鎮的人力資源可以從事農業活動,如社區居民、搬遷村民、閑散居民等,因為人口居住相對集中,人力資源較為充足。在大多數社區,大多數老年人的娛樂活動僅限于聊天、打牌等,即使在種植水果和蔬菜時,也是在家中的花盆里栽種,沒有足夠的土地空間。可食景觀建設是生產性景觀和觀賞景觀相結合的景觀形式,既滿足了城市綠地系統的功能需求,為城市居民提供生態綠化空間,又為居民提供了親近自然、認識自然的橋梁,為居民提供休閑娛樂的場所,滿足社區部分群眾的工作需求,以及居民向往田園的精神需求。

3 現有的可食景觀的方式

3.1 社區的可食景觀

3.1.1 居住區

在居住區中,對于獨院和農村住宅來說,可以種植植物的主要空間是庭院;但對于高層住宅樓來說,只有陽臺、窗臺、露臺等,可以利用的景觀空間非常有限;在許多社區中常見人們對現有的景觀空間不滿意,自發對綠地進行改造,滿足居民的意愿;在對于生態的理解及對于食品和健康問題的認知方面,社區可食景觀空間被證明是很有效的方法,居民可以通過對可食景觀的建設、維護和運營,在完整的播種、期待和收獲過程中,加深鄰里感情,體會分享勞動果實的喜悅。

3.1.2 養老社區、康復醫院

在養老社區、康復醫院等公共空間中,可食景觀主要應用于園藝療法(Horticultural Therapy),是一種輔助性療法,通過觸摸和使用自愿的材料,維護美化植物、盆栽和庭院,以及與自然化境接觸,緩解壓力和恢復精神。人們可以在舒適的環境下進行簡單的運動,享受勞作過程,享受勞動成果,輕松談話,減輕壓力、減輕疼痛以及改善情緒。

3.2 城市公共空間的可食景觀

3.2.1 城市公園廣場空間

在城市公共空間中,有機果園是可食性景觀的開始,可以成為廣場的樹陣、公園的觀賞植物,甚至行道樹。在推行可食性景觀的大型城市空間中,由于面對的人流量大且并不穩定,因此在有機果園較為穩定的運行后,可以逐漸將蔬菜、經濟作物、香料等可食植物增加到城市景觀中[7]。

3.2.2 建筑屋頂景觀空間

城市屋頂可食景觀主要針對城市公共建筑的閑置屋頂,同樣也可以作為家庭或者社區屋頂進行可食景觀的規劃;從“屋頂花園”到“屋頂菜園”的新型城市屋頂綠化設計研究與普通屋頂綠化相比,可食用植物屋頂綠化不僅具有降溫增濕、節能減耗、緩解城市熱島效應的作用,還能吸引鳥類和昆蟲作為生態系統食物鏈的一部分,促進城市生物多樣性[8]。

4 關于可食景觀的參與意向分析與研究

通過對可食景觀發展現狀的研究,本文調研設計了16道具有針對性的調查問卷。本次調研主要以線上問卷的調查方式,針對山地小城鎮的居民開展調研活動,總發放問卷70份,有效問卷填寫70份,占比100%。

4.1 樣本特征

4.1.1 基于被調查對象性別分析

男性具體數量為31,占比44.29%,女性具體數量為39,占比55.71%。

4.1.2 基于被調查對象年齡段分析

10~20歲的僅有1人,占比為1.43%;20~40歲的占有大多數,有55人,占比為78.57%;40~60歲的有14人,占比為20%。

4.1.3 基于被調查對象家庭成員人數分析

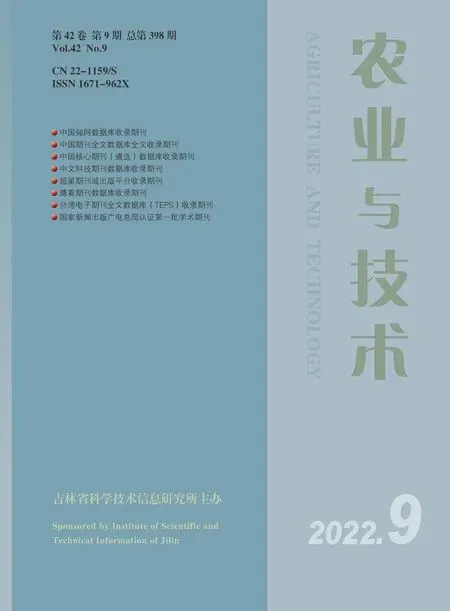

在70份中,1人獨居僅有1個,占比為1.43%;大多數家庭成員在2~4人,占比為64.29%;家庭成員4~6人較少一些,占比為27.14%;6人以上的家庭占比為7.14%,如圖1所示。

4.1.4 基于被調查對象獲取新鮮食材途徑分析

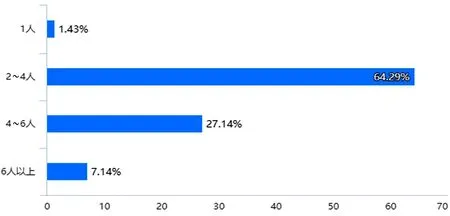

有49人選擇大型超市獲取新鮮食材,占比為70%;52人選擇菜市場獲取新鮮食材,占比74.29%;20人選擇小型商店獲取新鮮食材,占比為28.57%;17人選擇自己種植獲取新鮮食材,占比24.29%;14人選擇農民個體戶獲取新鮮食材,占比為20%;分析發現,大多數家庭仍然以通過大型超市或菜市場來獲取所需的新鮮食材,只有很少的選擇小型商店、農民個體戶、自己種植獲得新鮮食材,如圖2所示。

圖1 家庭成員數量

圖2 獲取新鮮食材途徑

4.1.5 基于調查對象購買食材頻率分析

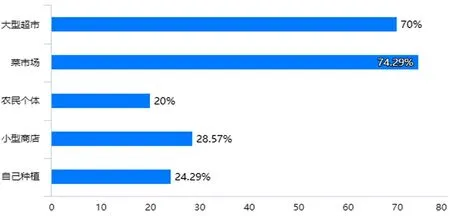

每天購買和幾乎不去購買的人數各有7人,占比為10%;1周2~3次是絕大多數人的購買頻率,有47人,占比為67.14%;1周購買1次人數有9人,占比為12.86%,如圖3所示。

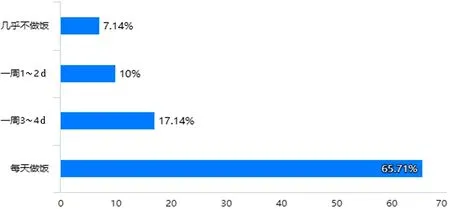

4.1.6 基于調查對象家庭做飯頻率分析

幾乎不做飯的家庭為少數,只有5人,占比為7.14%;1周做飯1~2d的家庭有7人,占比10%;1周做飯3~4d的家庭有12人,占比17.14%;最多的是每天做飯的家庭,有46人,占比為65.71%,如圖4所示。

圖3 購買食材頻率

圖4 家庭做飯頻率

4.2 對可食景觀的接受程度

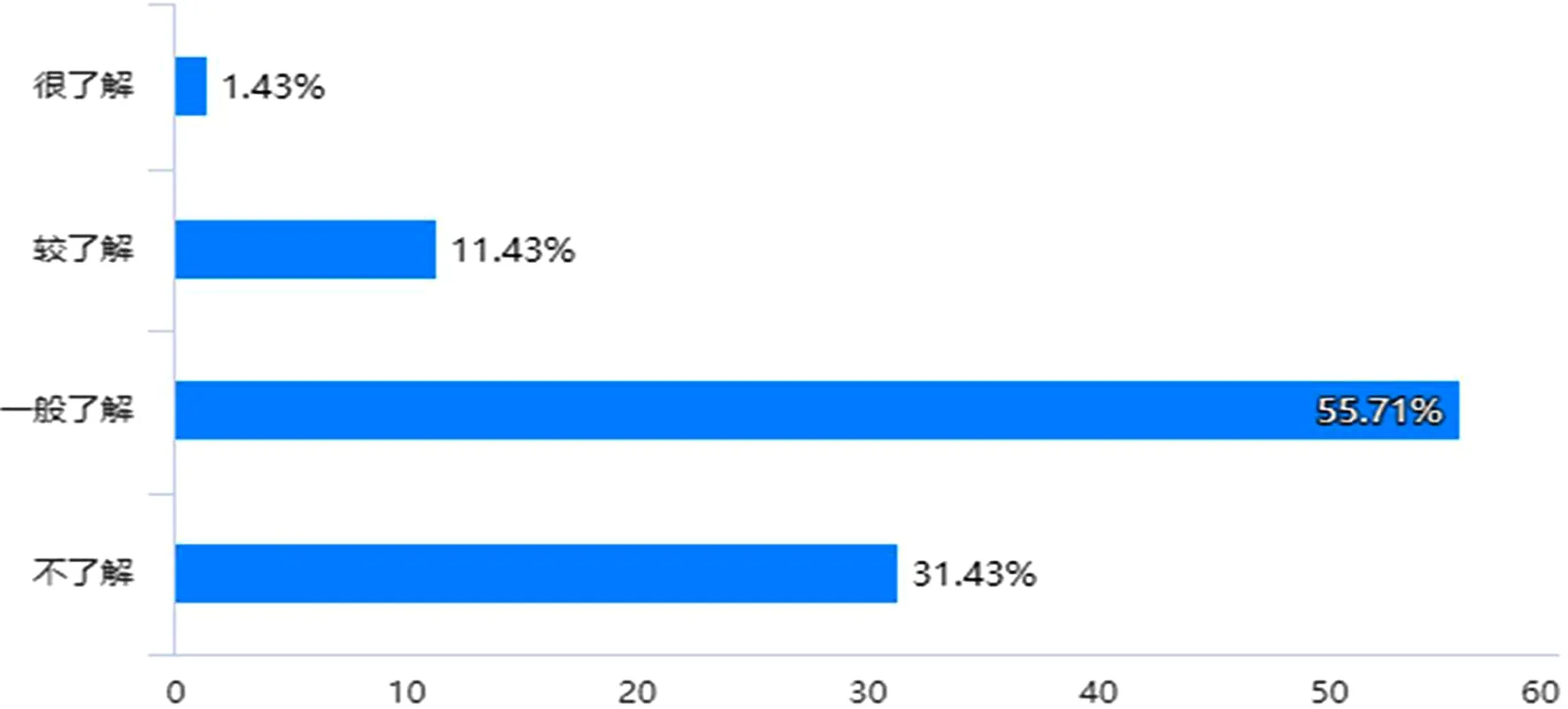

4.2.1 基于對可食景觀的了解程度分析

大家對可食景觀的了解程度都不是很高,很了解可食景觀的只有1人,占比為1.43%;比較了解的僅有8人,占比為11.43%;一般了解的有39人,占比為55.71%;不了解的有22人,占比為31.43%,如圖5所示。

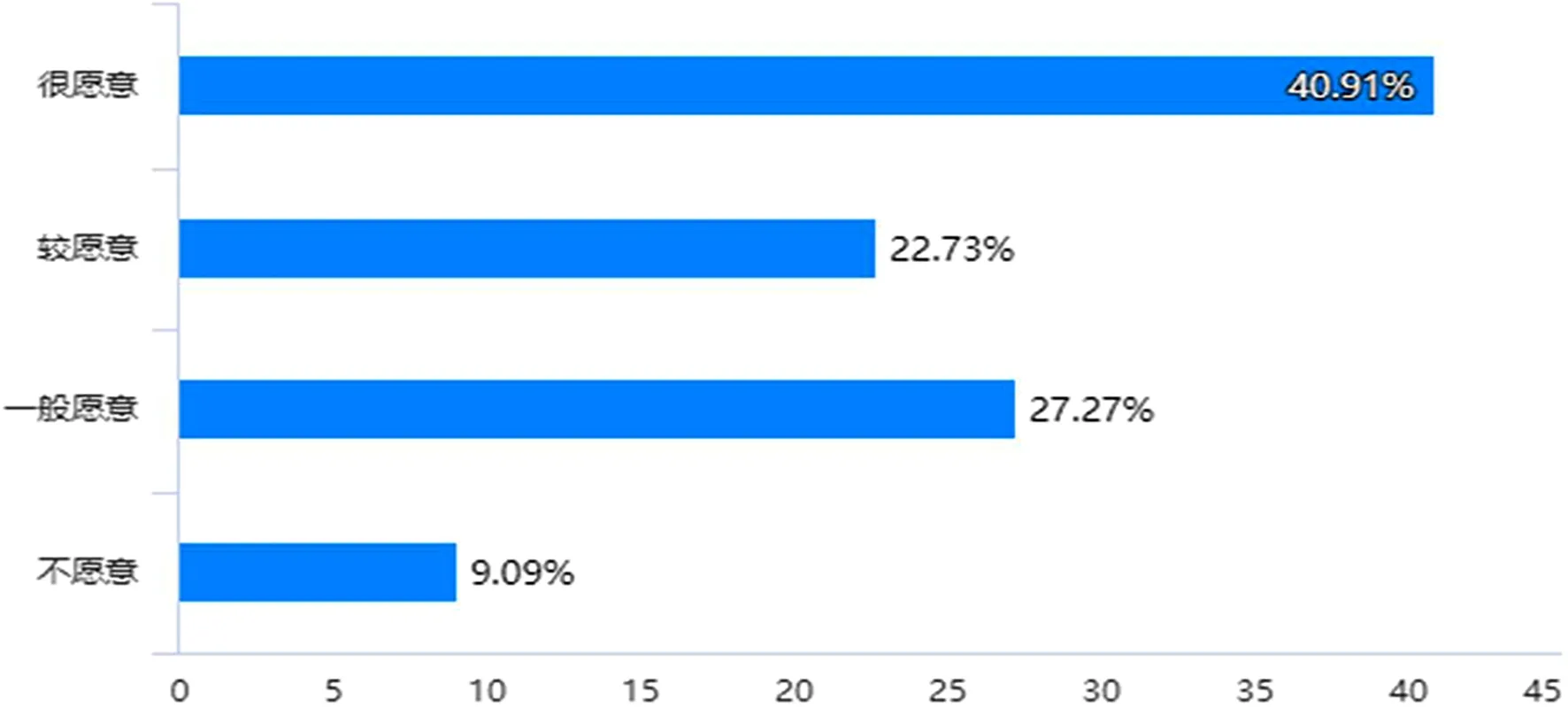

4.2.2 基于不了解人群是否愿意了解可食景觀的分析

很愿意了解的人數最多,有9人,占比為40.91%;較愿意了解的有5人,占比為22.73%;一般愿意了解的有6人,占比為27.27%;還有2人不愿意去了解,占比為9.09%,如圖6所示。

圖5 對可食景觀的了解程度

圖6 不了解人群愿意了解的程度

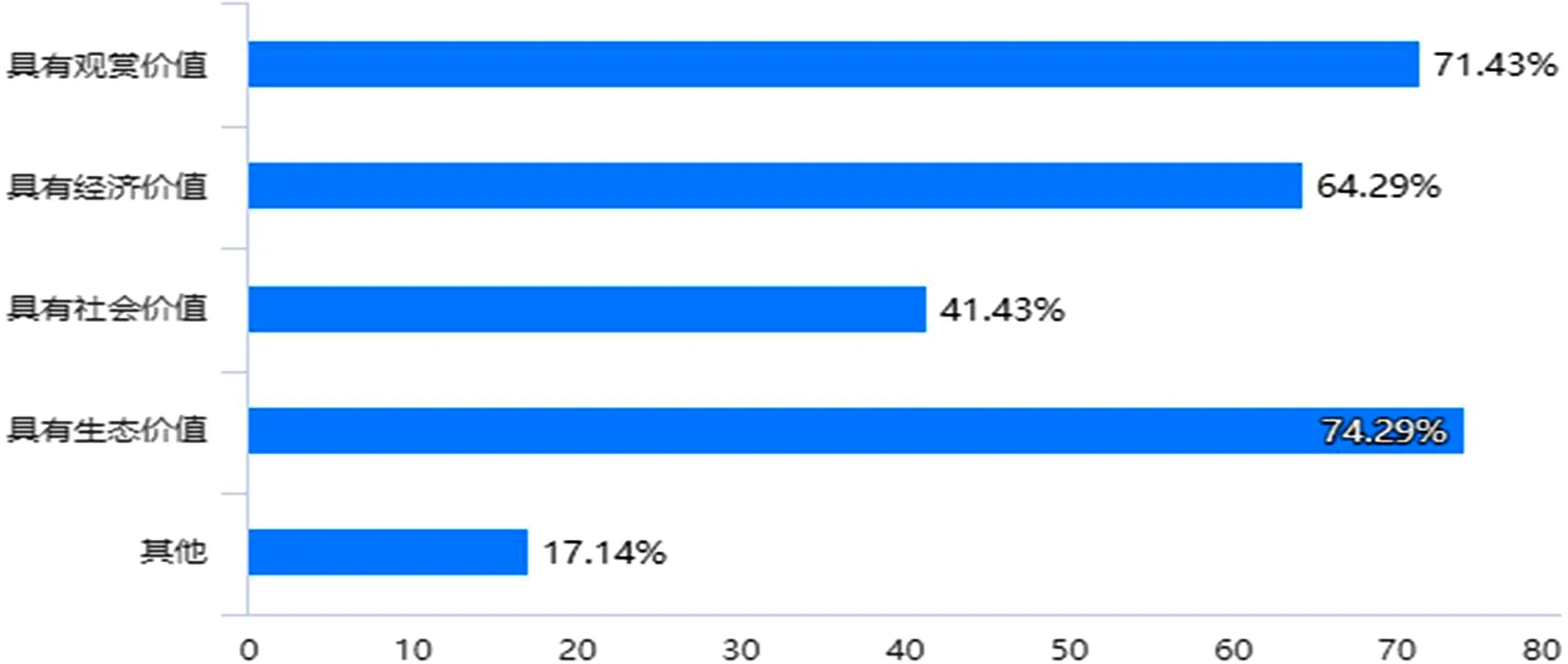

4.2.3 基于對可食景觀的理解分析

認為具有觀賞價值的有50人,占比為71.43%;認為具有經濟價值的有45人,占比為64.29%;認為具有社會價值的有29人,占比為41.43%;認為具有生態價值的有52人,占比最多,為74.29%;選擇其他的有12人,占比為17.14%,如圖7所示。

圖7 對可食景觀的理解(多選)

4.3 居民對可食景觀的參與意向

4.3.1 基于參與可食景觀意愿分析

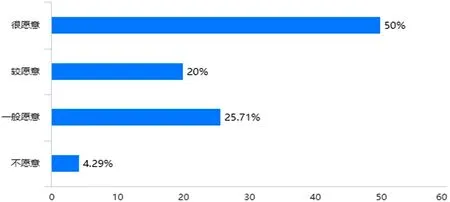

很愿意參加的人數最多有35人,占比為50%;比較愿意參加的有14人,占比為20%;一般愿意參加的有18人,占比為25.71%;不愿意參加的有3人,占比為4.29%,如圖8所示。

4.3.2 基于阻礙可食景觀發展因素分析

3人不愿意參加可食景觀,均因個人沒有興趣。

4.3.3 基于參與可食景觀的目的分析

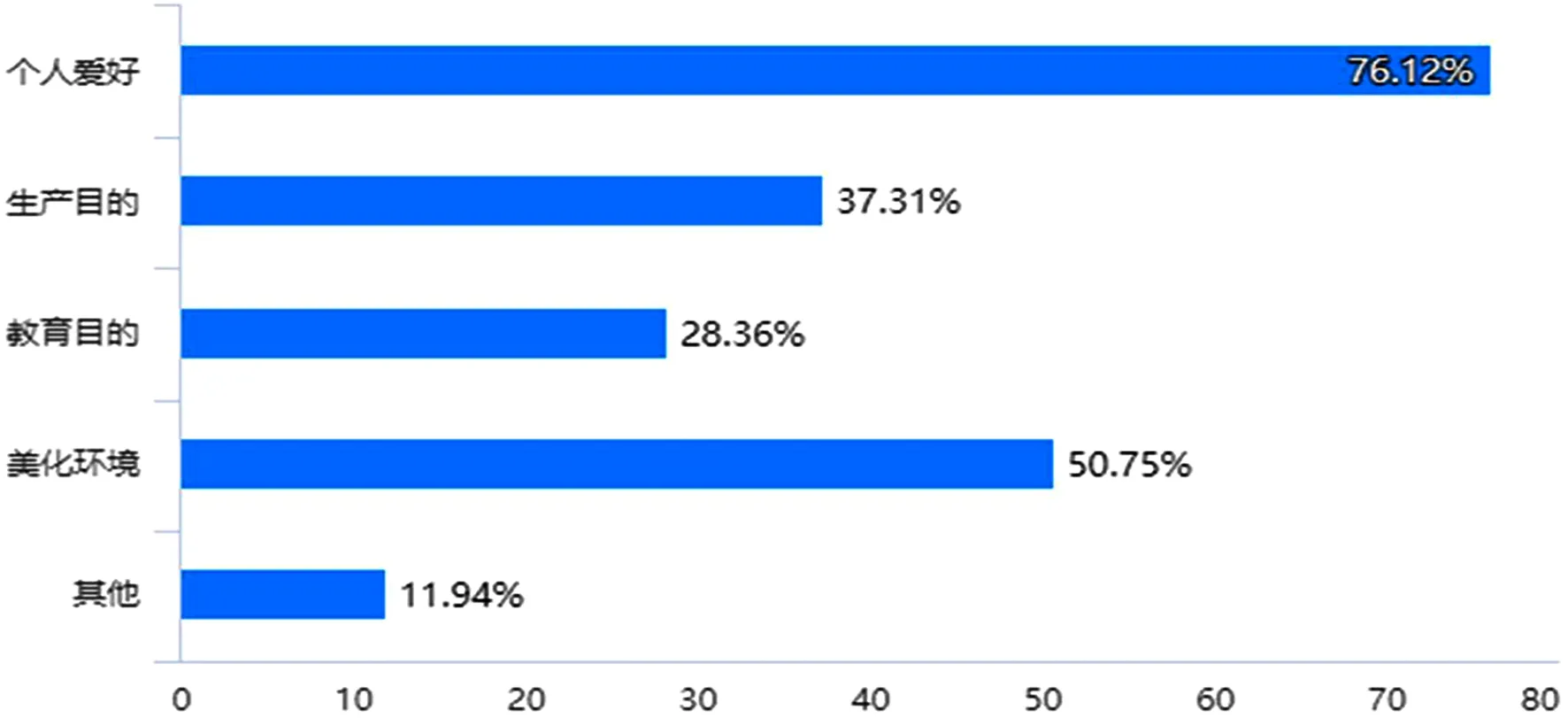

共67份有效問卷,由于個人愛好而選擇的有51人,占比為76.12%;作為生產目的的有5人,占比為37.31%;以教育目的有19人,占比為28.36%;起到美化環境目的有34人,占比為50.75%;其他目的有8人,占比為11.94%,如圖9所示。

圖8 參與可食景觀的意愿

圖9 參與可食景觀的目的(多選)

4.3.4 基于對參與可食景觀空間選擇分析

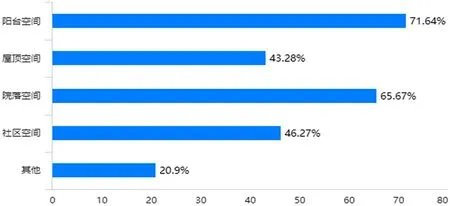

共67份有效問卷,選擇陽臺空間的人數最多有48人,占比為71.64%;其次是選擇院落空間的,有44人,占比為65.67%;選擇社區空間的有31人,占比為46.27%;選擇屋頂空間的有29人,占比為43.28%;其他有14人,占比為20.9%,如圖10所示。

4.3.5 基于愿意在可食景觀花費時間分析

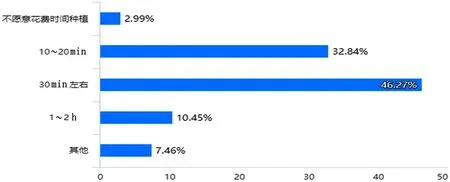

共67份有效問卷,不愿意花費時間種植的有2人,占比為2.99%;愿意用10~20min的有22人,占比為32.84%;愿意花費30min左右的人數最多,有31人,占比為46.27%;愿意花費1~2h的有7人,占比為10.45%;其他有5人,占比為7.46%,如圖11所示。

圖10 可參與可食景觀空間(多選)

圖11 愿意在其花費的時間

4.3.6 基于愿意在可食景觀投入資金分析

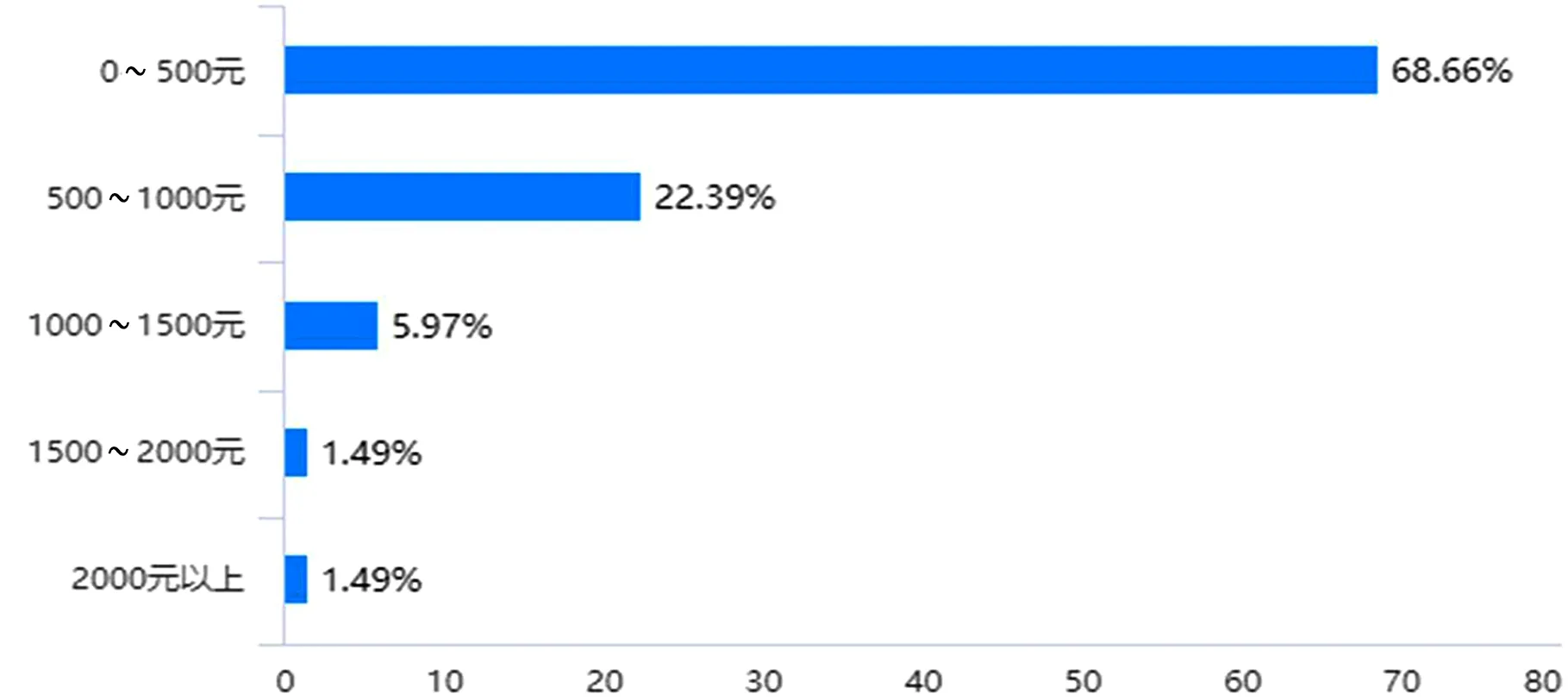

共67份有效問卷,0~500元是最多人愿意花費的金額,有46人,占比為68.66%;愿意花費500~1000元的有15人,占比為22.39%;愿意花費1000~1500元的有4人,占比為5.97%;愿意花費1500~2000元及2000元以上的各有1人,占比都是1.49%,如圖12所示。

4.3.7 基于希望以什么樣的方式進行分析

共67份有效問卷,選擇自發種植的人數最多,有47人,占比為70.15%;其次是通過社區的管理方式,有41人,占比為61.19%;想要通過政府引導種植的有31人,占比為46.27%;希望通過公司承包方式進行的人數最少,有16人,占比為23.88%,如圖13所示。

圖12 在其投入資金意向

圖13 開展方式的意愿(多選)

4.4 調查問卷結果分析

基于以上調查問卷與數據統計分析,山地小城鎮的居民對可食景觀的開展與建設總體有著較高的支持度。可以從數據分析得出,山地小城鎮的居民絕大部分的家庭幾乎都在自己家中做飯,也習慣于定期采購新鮮食材,通過自己種植獲得新鮮食材的家庭并沒有很多。在對可食景觀的了解程度上,雖然人數不多,但大家對可食景觀愿意了解程度有非常高的意愿,在對可食景觀參與意向中大部分居民是愿意花費時間、精力以及一定資金的,僅有3人不愿意參與其中,阻礙其發展的因素均為個人沒有此方面興趣愛好。

從整個問卷看來,可食景觀在山地小城鎮的發展還是有著巨大的空間及潛力,在開展可食景觀中的阻礙主要是空間、發展模式以及管理方式,但這與可食景觀在山地小城鎮的開展并不違背。

5 結語

可食景觀作為一種特色的城市綠地類型,運用生態的技術以及風景園林的設計方式用可供人類食用的植物建造綠地,實現景觀性、食用性、生態性的有機統一。把可食景觀與山地小城鎮的綠地空間相結合,能夠引導人們對自然資源有序利用,避免山地小城鎮在景觀空間中過度開發造成資源的浪費,有效增強其植物多樣性,保持景觀環境與社會發展的和諧共存狀態。可食景觀的發展雖然打破了以往的景觀空間發展模式,但其更符合山地小城鎮居民對回歸自然的期望,并且對山地小城鎮的景觀風貌特色打造、市民宜居環境營建具有重要意義和必要性,是山地小城鎮景觀可持續發展的必然選擇。但可食景觀在山地小城鎮中的發展還存在著一些問題,如該如何開展可食景觀的發展模式,如何提高居民的意識形態并引導居民有條不紊的參與其中,后期的景觀維護如何進行等,這些存在的問題是在可食景觀前行的道路上需要不斷探索、研究的。