從種子到舌尖

摘要:除了教幼兒怎樣吃,幼兒園食育還涵蓋食物生長、流通直至餐桌的認知,旨在培養幼兒珍惜食物,進而有效糾正多食、偏食、挑食等不良飲食習慣。近幾年食育的熱度不斷攀升,但幼兒園食育實施過程中還存在活動目標模糊、形式簡單、內容單一、活動效果評價缺失等諸多問題,故如何以種植體驗活動為出發點,通過創新幼兒園食育實施方式來拉近幼兒與食物的距離、給予幼兒飲食文化的體驗就成為了本文的研究出發點。

關鍵詞:幼兒園;食育;種植;飲食文化

經濟社會的飛速發展使得營養補品、垃圾食品、零食飲料等過多侵占幼兒飲食領域,不良飲食習慣容易造成幼兒營養不均從、營養素總量攝入不足,故《3-6歲兒童學習與發展指南》從不偏食、不暴飲暴食、不挑食及常喝白開水等方面對幼兒的飲食習慣提出了具體目標。

1. 幼兒園食育課程的實施現狀

1.1 幼兒園食育課程的實施價值

幼兒園食育課程的實施價值不言而喻,如表1所示。

1.2 幼兒園食育課程存在的問題

首先,教學內容趣味性缺失,脫離幼兒發展特點。呆板單調的食育教學內容難以吸引幼兒注意,幼兒參與積極性不高而造成反響較差,如在《肚子疼,真難受》的食育活動中,教師在展示系列垃圾食品圖片后總結道“肚子疼了真難受,要想肚子舒服,我們在吃東西前要先洗手,洗掉手上的大量細菌;多吃牛奶、魚肉、蔬菜水果等對有益食品,少吃薯片、漢堡、糖果等垃圾食品;遇到喜歡吃的東西要適量,暴飲暴食容易肚子疼;沒有燒開的水細菌最多,肚子最容易疼;蔬菜水果等如果腐爛了,千萬不能吃……”。幼兒根本記不住如此單調枯燥且冗長的結語,無法引起共鳴而達不到應有的教學效果。

其次,教學過程不重視幼兒的表達自由。食育需要教師引導和幼兒回應的雙向進行,但在具體實施過程中,教師沒有給予幼兒表達足夠的自由度,對幼兒的表述進行了過多規定,在幼兒表達過程中隨意打斷和干涉,強迫幼兒接受自己的觀點。例如,教師在帶領幼兒培養豆芽的過程中問幼兒:“你們知道黃豆長大后會變成什么嗎?”,此時還沒等幼兒思考后回答,另一位教師就直接說:“黃豆長大后就是我們經常吃的豆芽,昨天晚飯還吃過”,這個搶答直接限制了幼兒的思考,沒有調動幼兒的生活經驗。

最后,食育教學過程沉悶。在《神奇的向日葵》教學過程中,教師帶領幼兒種植葵花籽,提前挖好坑,只是簡單地讓每名幼兒往相應的坑里種下一顆葵花籽就完事。在這個過程中,幼兒其實只是旁觀者,沒有真正參與到種植過程中,沒有真正體驗到種植活動帶來的樂趣。

2. 幼兒園食育課程的完善策略

2.1 構建適宜的食育課程實施目標

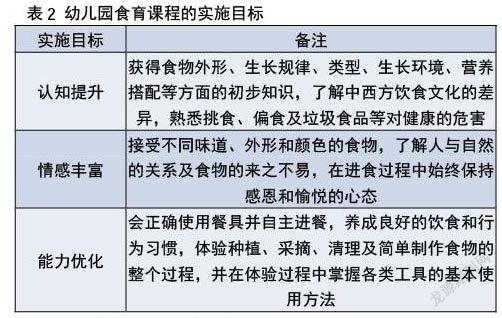

筆者認為,幼兒園食育課程歸根結底是要實現如下目標(如表2所示):

2.2 豐富食育內容,創新食育方法

一方面,豐富食育內容。筆者認為應該從與食有關的生活開始構建食育內容,具體而言可以從飲食文化、飲食行為及食物科學等三個方面入手(如圖1所示),在具備自然、食物科學、食物制作經驗及身體健康等方面的經驗后,幼兒們方能判斷出生活方式是否健康,并根據生活經驗來選擇健康的生活方法,這對于樹立正確的價值觀和人生觀至關重要。

另一方面,創新食育方法。食育方法要靈活多變并從自然出發,教師最好選用自然間活的食物來做教材(如選用蓮藕、蘿卜、草莓等活食材來取代掛圖、模型等),并根據傳統節氣來開展食育,讓幼兒通過實踐活動來真切感知節氣與人類生產生活的關系。例如立春做春卷、春分豎蛋、清明吃青團、立夏吃鴨蛋、小暑食新米、立秋吃習慣、秋分做芋餅、立冬喝雞湯、大學做雜糧粥、大寒吃年糕等,這些活動都能很好地讓幼兒深入了解中華傳統習俗

2.3 食育課程的實施需要實踐活動的支撐

幼兒園食育課程需要奠定在生活實踐上,涉及的食材種植、認知和制作等需要實踐活動的參與。幼兒對食物的認知不是一蹴而就的,不是教師播放一些幻燈片或進行講解就能實現的,需要生活積累和課堂凝練,幼兒對食材的制作可以看做一場游戲,游戲中幼兒操作食材并動手實踐,從而構建對食材的新認知。在食材認知實踐活動中,需要融入師幼對話、幼兒/食物對話及幼幼對話,通過教師的指導、幼兒間的分工與合作來確保任務的完成。

在實踐活動中,教師要特別注意材料投放的適宜性,適宜的材料能夠激發幼兒的探索興趣。相較于通過視頻或圖片來引導幼兒認知食物,食育課程實施中給幼兒提供諸如蘿卜、木耳、芹菜、玉米等真實食材,能夠給予幼兒直觀體驗,讓幼兒從中感受到食材的形狀、顏色等,通過感官感覺與食材進行對話,發現食材身上發生的變化(如分別種植白蘿卜與胡蘿卜,對比兩種蘿卜葉子、根莖大小與顏色、味道的不同),懂得食物變化所傳達的信息。

2.4 為食育與種植結合的開展提供寬闊場地和充足材料

一方面,幼兒園應為食育與種植結合的開展提供寬闊場地。幼兒園可以充分利用種植園地,將種植園地開辟為不同板塊(如沙地、濕地及荷塘等),為不同生長環境的食物提供適宜的生長環境,發揮種植園地的真正作用;充分利用閑置的室內空間,創設專門的食育活動區域,如在陽臺上用花盆種植蒜苗;向外拓展活動空間以彌補園內空間的不足,如帶領幼兒到專門的藍莓、草莓、西瓜等種植園地,創設豐富多彩的食育環境。

另一方面,幼兒園應為食育和種植結合的開展提供充足材料。食育課程的組織和實施涉及多類新鮮食材和多種功能炊具,這需要幼兒園進行統籌規劃,如提供安全性較高的剪刀、小刀、刷子、鏟子、燉鍋、炒鍋等用具,最大限度讓幼兒與食材進行實際接觸

3. 幼兒園食育與種植結合的案例

冬日在幼兒園陽光充足的地方(如樓頂、種植園或陽臺等),教師可以添置種植箱、土和噴壺等材料,讓小朋友們種下櫻桃蘿卜種子并定期澆水,一周后嫩綠的蘿卜芽破土而出。小蘿卜苗快速成長,小朋友們除了定期澆水、施肥,還負責捉蟲等工作, 兩個月后蘿卜收成啦,個頭約小朋友的拳頭大小,圓溜溜白嫩嫩,可愛極了!在教師的幫助下,小朋友們把剪下葉子做肥料,清洗掉蘿卜表面的泥沙并切塊,然后在教師的帶領下,送到廚房觀察廚師如何將蘿卜制作成排骨蘿卜湯。在寒冷的冬天,小朋友們來一碗熱騰騰、香噴噴的排骨蘿卜湯,收獲的不止是溫暖,更是勞動之后滿滿的成就感,是妙不可言的滿足感。

活動后,為拓展幼兒的認知,教師還可以詢問“還有哪些食物是住在泥土中的?”鼓勵幼兒根據生活體驗還進行回答,幼兒們紛紛回答出土豆、山藥、白菜、蔥、芹菜等答案,然后教師可以講解生長在土中的這些食物,哪些是食用地上部分,哪些是食用地上部分,多吃這些食物對身體的益處等,讓幼兒對不同種類的食物產生更豐富的認知和體驗。

4. 結語

綜上所述,除了教會幼兒珍惜食物、養成良好的飲食行為和飲食習慣外,食育還承擔著傳承傳統飲食文化、調和飲食與自然和諧的使命,而本文圍繞幼兒園食育課程的開展現狀進行調查,發現不少幼兒園食育課程存在著目標不清、內容模糊、方法單一等問題,從種植角度出發,力求從種植、收獲、制作及食用等食物流通的整個過程著手,改善幼兒園食育課程實施的具體問題,確保食育課程朝著更符合幼兒心性的方向發展。

參考文獻:

[1]王瑜, 曾艷, 黃程佳. 基于知信行模式的幼兒園食育課程構建及實施效果評估[J]. 中國學校衛生, 2020, 41(5):5.

[2]李婭, 盧清. 近五年我國幼兒園食育研究現狀解析與發展趨勢——基于CiteSpace的文獻計量可視化分析[J]. 教育觀察, 2021, 10(16):6.

[3]咸月月, 孔敏. 幼兒園食育課程的建構與實施[J]. 農家參謀, 2020, No.657(11):289-290.

作者簡介:黃曉鷺(1974年8月-),女,本科,福建廈門人,一級教師,研究方向為學前教育;