單元教學中挑戰性任務的設計與實施

——以“萬有引力定律”為例

劉 娜(中國人民大學附屬中學 北京 100086)崔 琰(北京市海淀教師進修學校 北京 100089)李春密(北京師范大學物理學系 北京 100875)

單元教學是以指向學生深度學習的教學理論為指導[1],以培養學生高階思維為目標,以落實立德樹人學科育人為宗旨[2],“以學生為中心”為理念.單元教學以任務驅動和問題引導為路徑[3],從真實情境出發,通過整合單元知識結構和內容,設計連貫的任務和活動,培養學生全面發展.

單元教學設計中教師需要著重思考的關鍵問題有:人類認識物質世界的途徑和方式在本單元中有何體現[4]?每個概念、規律從何而來?知識之間的結構和關聯如何,它們在物理學科體系中具有怎樣的地位和價值?建立過程中運用了哪些典型的物理思維方法[5]?

此前筆者已對“萬有引力定律”單元的知識結構、概念層級、核心素養和認知路徑方面進行了全面分析,本文在此基礎上呈現單元學習設計的具體任務和活動環節.

1 單元學習目標

單元學習是為了讓學生學會學習、學會思考,具有達成深度學習和終身學習的能力.為此教師應有從物理學科核心素養培養角度的設計意識.

在物理觀念方面,通過對行星運動規律的總結和歸納,形成天體運動的觀念,并能從運動觀的視角正確描述月球的運動;通過研究物體的作用形式以及利用運動性質求中心天體的質量,深化運動與相互作用觀念,并能從運動與相互作用這一觀念出發,綜合應用物理知識解決實際問題.

在科學思維方面,通過開普勒三定律的學習,建構規律與科學事實之間的聯系,培養科學論證的能力,能夠對所獲得的數據資料進行解釋說明,初步形成分析行星運動規律的思路方法,建立模型建構的意識,能把行星運動過程轉換成物理模型;通過了解萬有引力定律的發現過程,了解演繹推理、歸納推理和類比推理等方法,能靈活地運用科學方法分析行星間的引力;通過對萬有引力定律的學習,了解科學思維的抽象性和概括性,邏輯性與系統性,養成利用科學思維分析問題的思維習慣;在嫦娥五號的登月故事中,培養科學思維,能將復雜的實際問題中的對象和過程轉換成物理模型,能對新情境中的綜合性物理問題進行分析和推理,獲得正確結論并作出解釋.

在科學探究方面,通過對萬有引力定律的學習,培養提出猜想、設計方案、獲取證據、分析論證和解釋交流的能力,建立對科學本質的初步認識,樹立正確的科學態度和社會責任;通過對“天問一號”發射過程的學習和了解,培養提出問題和尋求證據的能力.

在科學態度與責任方面,通過對萬有引力定律的學習,建立對科學本質的初步認識,樹立正確的科學態度和社會責任.

2 單元學習流程與課時計劃

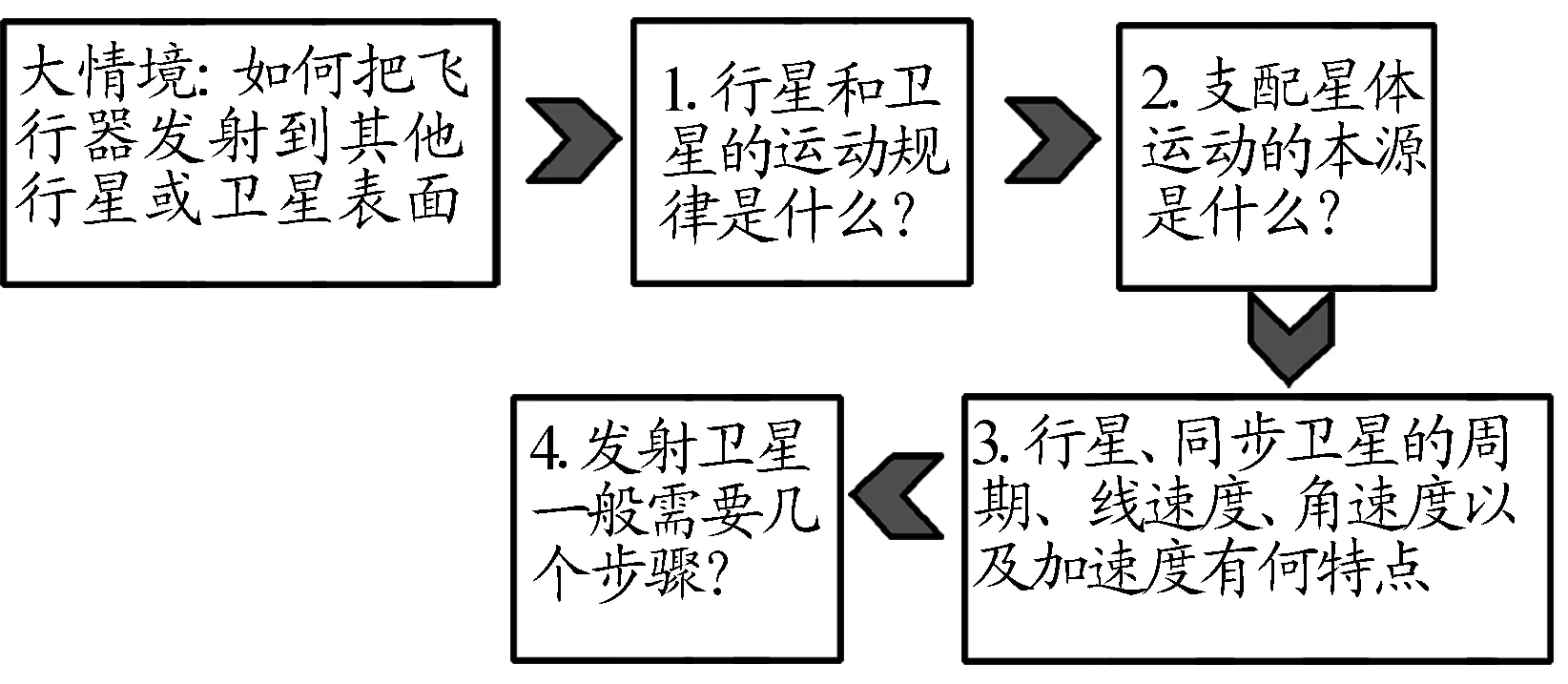

本單元的教學流程一般是“行星的運動”—“太陽和行星之間的力”—“月地檢驗:萬有引力”—“萬有引力定律的成就”—“星際航行:萬有引力定律的應用”,然而這一流程依然是知識本身的直接呈現,屬于建構好的知識結構,而有利于核心素養發展的學習材料應是結構不良的真實情境和問題情境,讓學生親身經歷知識的建構過程[6].為此將該教學流程轉變為具有明確物理問題的挑戰性任務,如圖1所示.

圖1 萬有引力定律單元的挑戰性任務序列

本單元能夠統領全篇的大情境可以按照知識發展的倒序進行設計.播放天問一號和嫦娥系列發射的視頻,閱讀中國探索太空的資料,了解近年來中國發射的衛星和空間站建設發展情況,提出具有挑戰性的情境問題:如何把飛行器發射到其他行星或衛星表面?

隨后教師追問:為解決這一問題,我們需要研究清楚哪些問題?引導學生分析、分解任務.

對此,學生可能給出的答案有:行星和衛星的運動規律是什么?支配運動的原因是什么?要成功發射衛星一般需要幾個步驟?

在師生共同討論的基礎上確定本單元即將討論的具體問題如圖2所示.

課時1:太陽系的行星有何運動規律?課時2:研究什么形式的相互作用導致了行星做這樣的運動?課時3:通過隨地球自轉和環繞地球這兩種運動方式推理研究稱量中心天體質量的方法.課時4~5:設計把嫦娥五號發送到月球表面的發射方案.課時6:設計把天問一號發射到火星的最佳方法.

3 單元學習活動設計環節

(1)任務一:探究太陽系的行星有何運動規律(1課時)

環節1:地球做什么運動?

教師:就此提問,“前人對地球運動的觀點有哪些?” 能否具體介紹一下兩種觀點的主要內容.

學生:有學生可以說出“日心說”和“地心說”兩種觀點,或者參考課前提供的物理史閱讀材料,隨后介紹交流、總結提煉.

環節2:“日心說”和“地心說”的知識背景和對比.

教師:現在人們廣泛接受的是“日心說”,那“地心說”是絕對錯誤的嗎?引發思考.從“地心說”到“日心說”有哪些特別值得借鑒的地方,期待學生通過回顧科學歷史的發展,體會科學的本質和真理.

學生:討論、交流、表達、爭論,意識到“日心說”和“地心說”兩種觀點只不過是參照物選取不同的兩種運動描述,從科學的角度看待這兩種觀點.

環節3:科學研究的第一步——精準觀測

教師:提問,“行星運動的研究應該從哪里開始?”

學生:體會觀察對于認識物質世界的重要性,查閱第谷的介紹,了解第谷做了大量的精準觀測,積累了豐富的精準數據,其中將觀測精度提高至“2弧分”之內.

活動設計:利用激光筆和量角器讓學生親身體驗“2弧分”有多精確.

環節4:科學研究的第二步——分析數據、歸納規律

教師:有了數據之后需要做什么?

學生:分析,歷史上開普勒對第谷的數據開展了精細地分析研究.

教師:引導學生逐步認識、了解開普勒第一、第二、第三定律.介紹開普勒為何敢于推翻權威提出的勻速圓周運動而提出了橢圓運動,提問學生當開普勒遇到了“火星8弧分”的難題后是如何破解的.在提出開普勒第二定律之后10年才提出開普勒第三定律,這其中開普勒遇到了哪些困難,最終如何克服的?

學生:查閱資料,交流討論.

設計意圖:通過學習歷史上對行星運動的觀點,辯證地看待科學觀點,豐富學生運動觀念.通過對第谷和開普勒的學習,體會觀察在研究物質世界中的重要性,通過“2弧分”的活動設計將學生的科學態度從“觀察”上升為“精準觀測”.通過開普勒對“火星8弧分”的堅持,體會實事求是、堅持真理的科學態度.顯性呈現人類認識世界的途徑.

(2)任務二:研究什么形式的相互作用導致了行星做這樣的運動(1課時)

環節1:理想化模型建構

教師:提問,“行星的運動應該是一個橢圓運動,要建構怎樣的模型便于計算?”

學生:思考建構自己能夠處理的物理模型,將橢圓運動建構成勻速圓周運動.

環節2:推導、猜測太陽和行星之間的力

教師:引導學生在勻速圓周運動的模型中推導太陽對行星的力的形式,為得到最終形式需要結合牛頓第二定律和開普勒第三定律.

教師:引導學生思考,行星對太陽是否有力的作用?行星對太陽的力有什么形式?太陽和行星的地位如何?它們之間的力是否是相互作用力?

教師:這一模型合理嗎?在推導過程中哪些是你推出來的,哪些是你猜測的?

學生:對這一模型展開討論和批判,討論如此近似對結果有多大影響.討論推導過程中有理可據的和大膽猜測的內容.

環節3:引導月地統一和月地檢驗的偉大猜想

教師:總結出太陽和行星之間的力的形式,引導學生思考月亮繞地球的運動形式是什么?月亮和地球之間的力是什么形式?蘋果自由落下的運動特點,蘋果受到的地球的力是什么?這兩者的運動和受力方面是否有關聯?

學生:交流、討論、思考、查閱牛頓當年提出月地統一的偉大猜想.

教師:假設地球對月球的力和地球對物體的力是同一性質的力,應有什么關系?

教師:哪些數據能證明上述猜想?

學生:尋找能夠計算月球加速度的物理量——公轉周期T,計算兩個加速度之比是否等于3 600.

教師:引導學生得出萬有引力定律的形式,了解其適用條件,將其拓展到橢圓軌道上的星體之間.提出問題,“如何測量萬有引力定律中的G?”

學生:學習扭秤和卡文迪什的實驗,了解扭秤的放大原理.

設計意圖:引導學生經歷知識形成的過程,體會在知識建構中用到的科學方法和思維途徑,比如理想化處理、模型建構、科學推理、對比方法、聯想意識和大膽猜測等.

(3)任務三:設計稱量中心天體質量的方案

環節1:如何稱量地球的質量?

學生思考設計方案,可以思考重力加速度取決于什么?為什么不同地表處的重力加速度不同?重力大小能否近似等于萬有引力的大小?引力改變衛星的運動狀態,能否利用衛星的運動性質反推地球的質量?為什么近地衛星的加速度和赤道表面隨地球自轉的加速度差的如此之大?

環節2:如何稱量太陽的質量?

學生在上一環節的基礎上可以自行設計出測量太陽質量的方案,此處可以通過預測哈雷彗星的回歸時間展開練習.

設計意圖:學習應用萬有引力定律解決實際問題,在對比重力和萬有引力的過程中培養科學推理和邏輯分析的能力,在運用衛星的運動性質計算中心天體質量的過程中深化運動和相互作用的觀念.

(4)任務四:計算嫦娥五號發射到月球的最小發射速度并定性繪制其飛行軌跡

環節1:計算嫦娥五號發射到月球的最小發射速度.

教師:把火箭發射升空至少需要多大的速度?嫦娥五號發射到月球應該擺脫地球的束縛,此時至少需要多大的發射速度?(建議在學習機械能守恒定律的基礎上推導)

學生:建模推導第一宇宙速度和第二宇宙速度.

環節2:定性繪制嫦娥五號的飛行軌跡.

教師:衛星繞行的軌道應該是什么樣子?衛星在不同環繞軌道上的特點如何?同步衛星有何特點?

學生:通過比較不同軌道,理解衛星受力并分析衛星繞行軌道的特點.通過對比,深刻理解“發射速度越大繞行軌道越高,軌道越高繞行速度越小”這兩句話,要能區分發射速度和環繞速度的不同.通過對同步衛星這一特殊案例展開討論,理解衛星運行特點.

教師:在同一軌道上的同向衛星能否實現后者超越前者?如何從近地軌道過渡到深空軌道?

學生:思考討論,理解變軌中的動力學規律,深刻理解衛星軌道變軌的原理,并能解釋真實問題.

教師:嫦娥五號的發射點在哪里,在文昌發射的優點?拉格朗日點在嫦娥五號的發射過程中有什么作用?

學生:運用知識解釋說明上述幾個實際問題,了解拉格朗日點的特殊作用.

(5)任務五:天問一號肩負著火星“繞、落、尋”的任務,簡單設計天問一號飛到火星上的最佳軌跡

環節1:設計發射路線方案

教師:引導學生思考發射時需要考慮的參量有哪些?在實際發射過程中天問一號的受力情況有哪些?

學生:思考建構模型,將復雜的實際問題進行抽象簡化.根據宇宙航行和變軌的知識設計天問一號的飛行軌跡.

教師:這一軌跡和實際相比做了哪些近似處理?在學生回答之后,給出天問一號實際運行軌道——霍曼轉移軌道.

環節2:計算發射所需的最小能量(需有機械能的學習基礎)

教師:天問一號的質量為5 t,猜一下發射它的運載火箭長征五號有多重?

學生:學生的認知遠遠達不到實際長征五號發射體重870 t這么重,以此制造出認知沖突,激發學生的好奇心,“發射衛星到底需要多少能量?”

教師:以太陽為參考系,計算圓形軌道的能量表達形式.思考橢圓軌道上的能量形式如何?這兩種軌道上的能量形式有什么關系?

學生:思考計算.

教師:引導學生推導出圓軌道和橢圓軌道的能量形式,詢問學生天問一號發射軌跡中的3條軌道能量大小關系如何?要從地球公轉軌道轉移到火星公轉軌道上需要怎么做?變軌所需要的能量是多少?能量改變后運動狀態如何變化?

學生:思考回答.

教師:如果我們可以一次把能量加夠,那衛星的軌道應該是什么樣子的?如果能量再高會如何?軌道會發生什么樣的變化?

學生:討論、交流,繪制新的飛行軌跡,體會能量越高橢圓越扁,當能量高到一定程度之后軌道無法形成封閉的橢圓.

設計意圖:這一環節需要有機械能的學習基礎,教學中可在學過機械能之后與萬有引力整合展開,建立起引力勢能的概念以及不同軌道對應的能量不同的認識,豐富學生的能量觀念,深化運用能量解決運動問題的意識和能力.

4 總結

本文在對“萬有引力定律”單元內容的分析和梳理之后,從學習目標、單元任務、具體環節等方面進行單元教學設計,初步呈現了該單元整體的設計理念、思路和框架.