高鐵對城市創新發展的影響研究

饒姍姍

[摘 要]文章重點關注高鐵開通與城市創新發展這一主題,運用匹配倍差法考察高鐵開通前后城市的創新能力差異。研究發現:開通高鐵后的站點、沿線城市的整體創新水平得以提升,但創新的內驅動力相對不足,尚需地方政府扶持;該創新效應存在顯著的區位異質和時間滯后特征,相較于東部,西部城市高鐵開通后的創新產出量增加較多,更具備創新發展潛力;同時開通時限越長,城市創新能力越高。高鐵網絡一定程度上重塑了知識外溢空間,有利于城市創新活動開展,各地區應因地制宜挖掘高鐵驅動經濟的發展契機。

[關鍵詞]高鐵開通;城市創新;匹配倍差法

中圖分類號:F207 文獻標識碼:A 文章編號:1674-1722(2022)04-0001-03

“道路通,百業興”,尤其自工業革命以來,交通基礎設施逐漸成為推動經濟增長的關鍵因素。自2008年京津城際高速鐵路開通,中國僅用九年時間基本完成“四縱四橫”高鐵路網;2020年年底,全國高鐵通車總里程達3.9萬千米,穩居世界第一。創新作為加強經濟韌性、提高經濟效益的重要引擎,對經濟由高增量向高質量的轉型發展具有至關重要的意義。對比西方國家,中國在創新活動開展中存在融資難、信息不對稱、人才短缺和要素扭曲配置等瓶頸問題,一定程度上降低了區域的創新效率[1],我國的創新結構與創新水平均有待進一步優化。

文章基于2008?2017年283個地級市的面板數據,通過PSM-DID實證方法著重分析高鐵開通與城市創新發展間的關系,從實證方法上克服政策性模型的內生問題,盡可能剝離其他相關因素對城市創新發展的干擾,提升了研究結論的可信度,為我國更好利用基建“踏板”,推動創新驅動發展提供一定的實踐啟示。

諸多學者研究認為,地區的創新活動對當地交通基礎設施存在內在依賴性,致使交通基礎設施成為創新經濟體系中不可分割的組成部分。

企業創新作為區域創新系統中的最活躍部分,其系統的創新升級有助于輻射相關產業群的創新能力培養,進而優化城市整體創新結構[2]。高鐵的大規模開通直接降低了企業創新活動成本,特別是運輸成本[3]。一方面,企業可通過便捷的交通條件涉及更廣范圍的交易市場,廣泛的信息交流有助于激發創新靈感;另一方面,企業創新過程中的人員調研、交流、學習等出行成本也得到有效節約,間接提高了企業的創新投資規模。此外,高鐵開通降低了異地投資風險[4],投資雙方通過便利的交通增加了面對面交流頻率,不僅削弱了市場投資中固有的信息不對稱,還進一步增加了創新項目融資,為城市創新發展填充內生驅動力。

(一)模型設定與數據說明

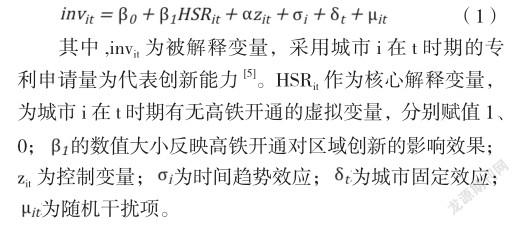

采用雙重差分法考究高鐵開通對城市創新發展的政策性影響,涉及模型如下。

模型的控制變量依次為:經濟實力(pergdp),采用平減后的人均實際GDP來衡量;資本規模(cap),用銀行存貸款余額占當地GDP比重表示;創新活力(vital),用私營企業在職和個體從業人數占城市總人口比重表示;科教水平(edu),用普通高校在校學生數占城市年末總人口比重表示;產業結構水平(sec、thir),用二、三產業生產總值占實際GDP比重分別衡量;政府支持度(gov),用政府科技方面支出占財政支出的比重衡量。

文章專利數據源自中國研究數據服務平臺(CNRDS),高鐵相關數據源自鐵路公司官網及高鐵新聞,其他數據來自《中國城市統計年鑒》。

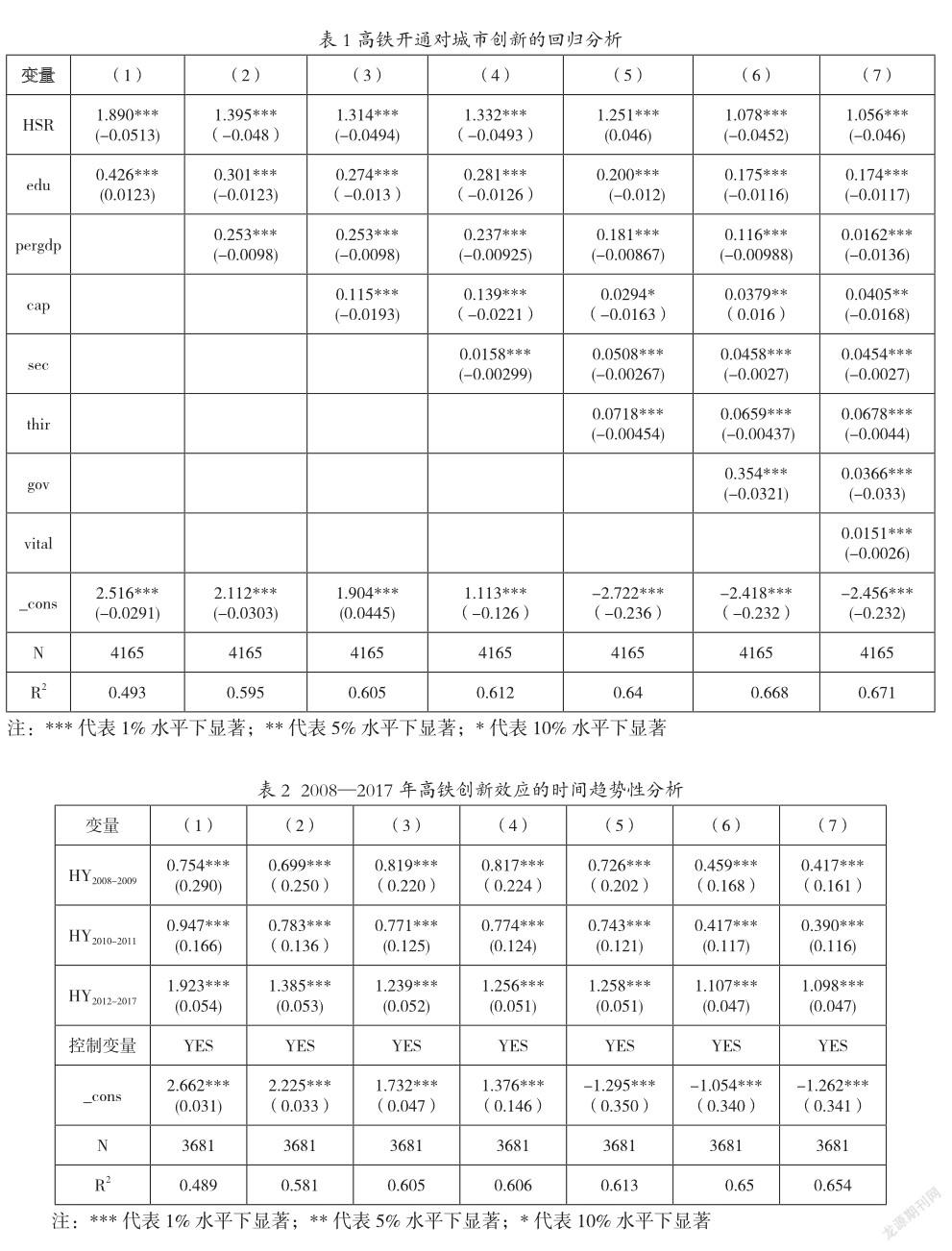

(二)高鐵創新效應分析

為減少政策性檢驗的內生性,文章直接選用PSM匹配后的樣本進行回歸,結果見表1。所有模型中,高鐵開通的凈效應表現為核心交互項系數的1%水平的顯著為正,證實了前文高鐵開通可以促進城市創新發展的理論預期;隨著控制變量的后續引入,高鐵核心系數呈下降趨勢,進一步證實了模型控制變量選取的合理性。模型7為加入所有控制變量后的結果,其中政府支持度系數最大,說明政府的財政支持深刻影響著某地創新發展,進一步表明當前我國城市創新的原生動力與經濟內生變遷進程均有待變強加快。

(三)高鐵創新效應的時間趨勢性分析

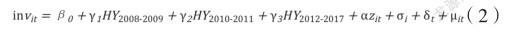

文章結合我國“四縱四橫、八縱八橫”的高鐵實際成網進程和經濟綜合發展能力,將2008—2017年十年的樣本區間劃分為高鐵建設初步探索、局部連線及大規模成網三個發展階段,在原始模型的基礎上,構建3階段時間效應模型。

結果見表2,由對應系數來看,上述時間效應模型穩健。模型7的3個連續時間段內高鐵開通帶來的城市創新正向效應均顯著,且2012—2017年六年內的高鐵變量系數逐次大于兩年為期的2010—2011年、2008—2009年,充分說明在綜合各地高鐵實際建設與經濟發展綜合背景下,高鐵開通毋庸置疑成為助推城市創新發展的積極因素。由此得出較為穩健的結論:在充分考慮社會整體經濟情況及高鐵成網下,高鐵開通的城市創新效應附帶明顯的時間滯后性,時間越久,城市創新后勁越足,創新整體水平提升幅度越顯著。

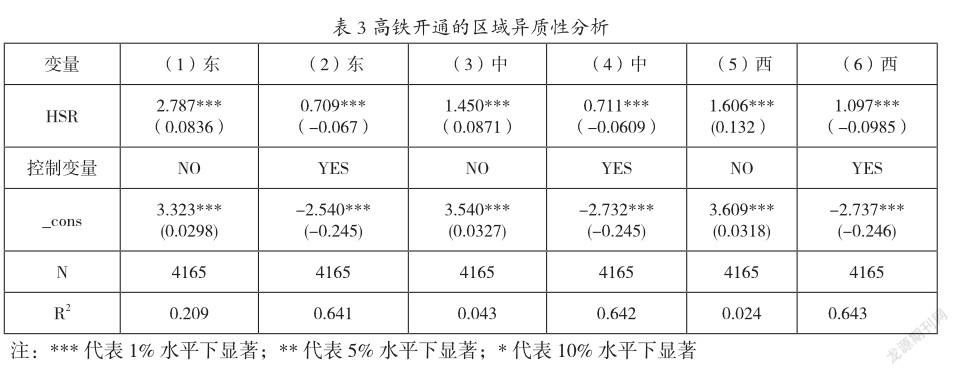

(四)高鐵創新效應的區域異質性分析

本部分依地理區位將我國城市劃屬為東、中、西三部分,對照比較各區域城市開通高鐵的創新效應差異,結果見表3。由模型1、3、5所示,東、中、西部城市開通高鐵對其創新發展均發揮正向作用;觀察系數發現,東部地區高鐵系數分別約為中部和西部地區的兩倍,深刻證明三個地區城市開通高鐵后的創新效應存在明顯的區域差異,進一步加入控制變量后的結果依然顯著。加入控制變量后,最大的核心系數由東部變為西部,進一步說明在充分考慮相關因素后,西部城市創新發展潛力巨大。上述較為穩健的異質性研究結論總結為:對比東、中部城市而言,西部地區開通高鐵更能顯著提高區域創新水平。

現階段,高鐵雖然有利于東部城市整體的創新能力增長,但中西部地區城市的創新發展潛力不可小覷。地方政府要因地制宜,重視改善城市發展的制度、社會環境,合理開展創新投資,為培育中小企業經濟活力提供保障。同時,企業應抓住“新基建”的政策紅利,提升企業合作競爭與學習效應,提高創新效率,帶動城市整體創新能力提高。

[1] 王春楊,蘭宗敏,張超,等.高鐵建設、人力資本遷移與區域創新[J].中國工業經濟,2020(12):102-120.

[2] 梁雙陸,梁巧玲.交通基礎設施的產業創新效應研究——基于中國省域空間面板模型的分析[J].山西財經大學學報,2016,38(07):60-72.

[3]吉赟,楊青.高鐵開通能否促進企業創新:基于準自然實驗的研究[J].世界經濟,2020,43(02):147-166.

[4] 龍玉,趙海龍,張新德,等.時空壓縮下的風險投資——高鐵通車與風險投資區域變化[J].經濟研究,2017,52(04):195-208.

[5] 白俊紅,蔣伏心.協同創新、空間關聯與區域創新績效[J].經濟研究,2015,50(07):174-187.