現代城市設計中“大式”建筑的特征與應用

李鏡宇 | Li Jingyu張 凡 | Zhang Fan

隨著人類生產技術水平的加強和市場經濟的發展,全球范圍內已有超55%的城市人口,塑造理想的城市環境是提升居住幸福感的關鍵。現代城市由于快速擴張造成普遍性的城市形態失序。因此,城市需要重新獲取形式上的統領力量,以錨固城市系統的結構,這種宣言式的語言即可稱作“大式”建筑。

1 “大式”建筑的定義

“大式”(Grossformen)一詞首次出現于1967年翁格斯(O·M·Ungers)撰寫的“居住建筑的大式”一文[1],“Grossformen”系德語詞匯。“gross”意為“大”,“formen”意為“形式”,在英文文獻中常被譯為“bigform”。文章出現于歐洲戰后城市建設熱潮的背景下,在滿目瘡痍、支離破碎的柏林城市環境中,翁格斯重視具有城市尺度建筑的形式價值,強調建筑形式對城市形態的影響。

“大式”并不拘泥于建筑體量之大,而強調形式張力為城市建立秩序。在1996整理出版的《辯證的城市》一書中,翁格斯再次強調若繼續在現代城市中模仿中世紀小城鎮用統一的秩序統領城市肌理,將加重其無序以及混亂感[2]。相反,他認為城市中每個區域都必須具備自身強有力的秩序形成“城中之城”。在此書的案例中,翁格斯常采取“城市之門”的設計語言,巨大的“城門”暗示區域的邊界。

“大式”建筑還應為城市系統起貢獻作用:在形態上,加強結構關系;在功能上,作為城市中的經久性要素——公共建筑存在。

作為現代城市的宣言,“大式”建筑的精神意義是與標志性建筑區分的核心。單一追求形式意義有使建筑陷入形式主義誤區的危險。相反,精神價值才能奠定“大式”建筑永恒的崇高感。

綜上,“大式”建筑即能建立城市空間秩序、具有紀念性的公共建筑。

2 “大式”建筑的特征

由“大式”建筑的定義可以推斷,“大式”建筑的特征有以下幾點:形態上的標識性、使用上的開放性、精神上的崇高性。

2.1 標識性

“大式”建筑作為區域的核心節點,主要目的是組織周邊的城市空間并賦予秩序。標識性從兩方面體現,首先形體簡潔,其次形式張力能控制區域秩序。

只有幾何和美學特征清晰才能使人迅速感知,這一點與凱文·林奇的城市意象理論不謀而合。林奇認為,城市環境的符號、結構越清楚,城市越易于辨識。在城市意向五要素中[3]“大式”建筑被認為是標志物。此外,由于本身城市空間地位較重要,故無需形式的復雜性加重視覺上的驚奇感。

“大式”強調建筑物形成對周邊環境的有力控制,要求其在區域中作為設立體存在。尺度的大 小并非絕對值而是相對值,重點是在與周邊體量形成對比的情況下能成為視覺焦點。比如,曼哈頓鱗次櫛比的高層建筑也許并不能比小城鎮中心一座高聳的教堂更具有“大式”建筑的屬性。

2.2 開放性

作為城市建筑,“大式”建筑具有開放性,體現在兩方面。

一是居民具有平等使用權,即建筑的全部或者部分是公共性質的。羅西曾提出,城市的經久性要素分為兩類,分別是紀念物和居住區[4]。隨著時間的推移,住宅單體易于發生改變,而具有紀念物屬性的公共建筑則可以長期參與城市發展進程,從而記錄城市發展中的重大事件,以封存群體的命運,濃縮城市的歷史,累積城市的質量。

二是建筑本身或場地設計與周邊城市空間積極銜接。城市的結構骨架由公共性空間組成,包含街道、廣場和公共建筑,三者的相互銜接開放是城市公共生活的基礎。

2.3 崇高性

“大式”建筑的崇高性一方面源自其蘊含的精神意義;另一方面源自簡潔的幾何形體。

早期城市中出現的高層建筑大多為具有紀念性的建筑,如萬神殿、帕特農神廟、凱旋門,是統治階級信仰、權力和財富的集中體現。現代城市治理的話語權轉化為公共權力,“大式”建筑作為公眾的權力表征承載了民族的集體性記憶。如杰弗遜國家擴張紀念碑(Gateway Arch)見證美國經濟的飛速發展,192m的高度和簡潔的形體凸顯了宏大的敘事背景。

康德在《論優美感和崇高感》中提到,“崇高必定是偉大的,而優美卻可以是渺小的;崇高必定是純樸的,而優美可以是刻意打扮和裝飾的”[5]。“大式”建筑通常采用巨大而抽象的體量以產生“非建筑”之感,當形體沖破人的想象力時,敬畏之情由此產生。

3 “大式”建筑的應用

3.1 收束新舊交織

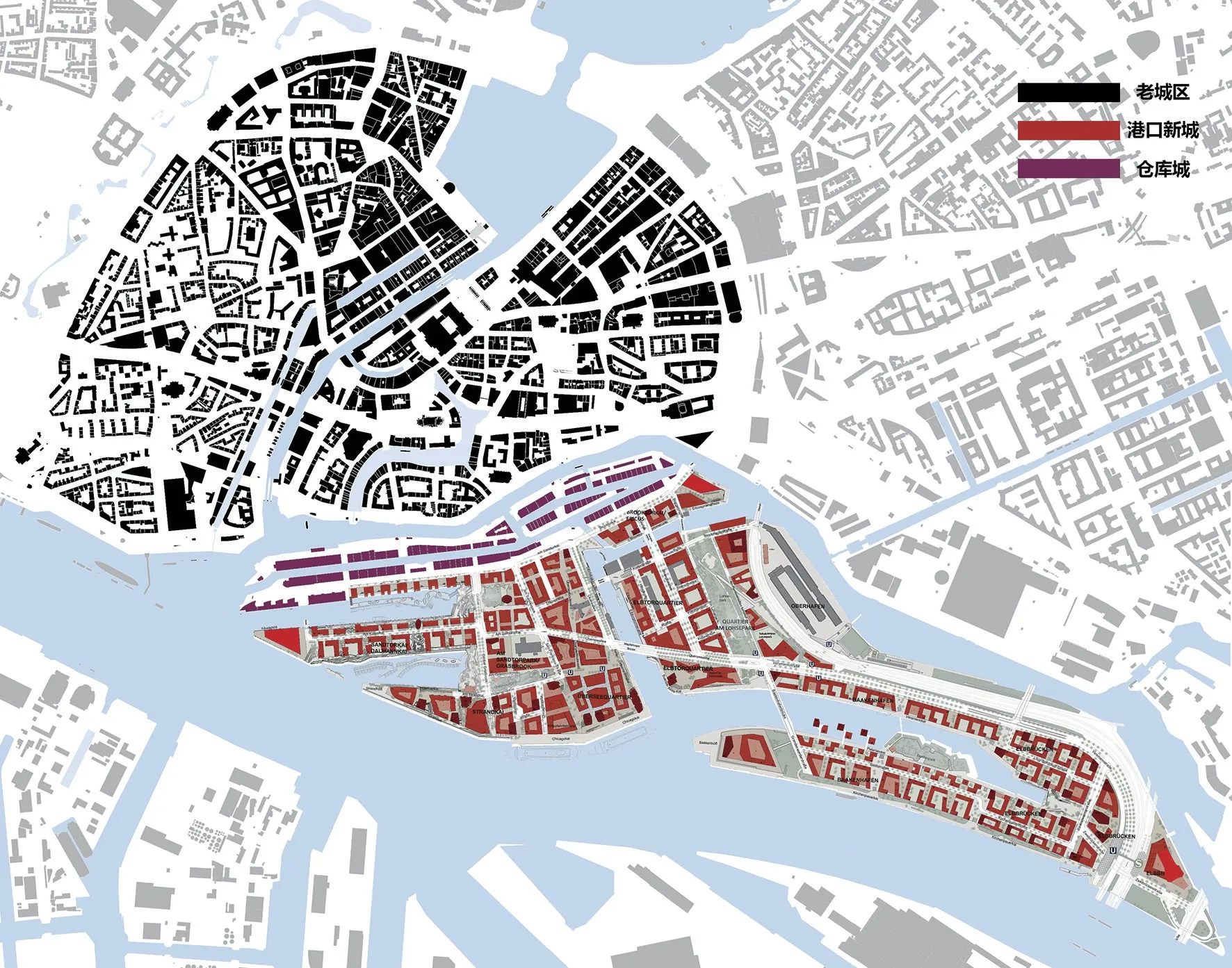

漢堡作為德國第二大城市,曾以港口著稱。由于傳統港口貿易日漸式微,政府于1997公布了港口新城項目,旨在以多元混合的城市更新理念重振漢堡的歷史策源地(圖1)。

圖1 漢堡新城與老城區城市肌理

港口新城位于中心城區東南部歷,二者之間由著名的倉庫城連接。由于倉庫城是老城區抵達新城的必經之路,整體城市設計考慮兩個方向的軸線,一方面順應老城區東南向脈絡的延伸;另一方面沿著倉庫城南北向的條狀肌理擴展。新城西側、北側與東側三處端點成為了新舊交織重要節點。從城市設計圖紙上看,3個節點均采取了大體量的建筑語言。

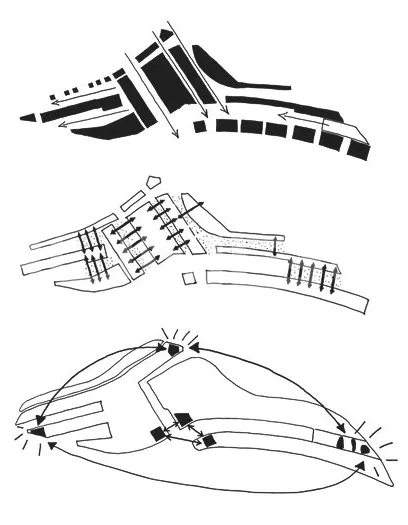

“大式”建筑位于新舊兩種肌理拼貼的重要節點處可作為城市形態的收束。以已落成的西側節點易北愛樂廳為例,從城市肌理角度,易北愛樂廳這一大體塊建筑作為倉庫城南北向條狀肌理與新城小體塊肌理交織的交匯點,成為新舊城區向南延伸終點的重強音。從天際線的角度,易北愛樂廳“就像易北河上的一朵浪花”[6],佇立在記錄著歷史的紅磚倉庫上,建筑形式與其特殊的地理位置和蘊含的復興城市的野心相呼應,成為了新城天際線的高潮(圖2~4)。

圖2 漢堡新城城市設計過程

圖3 易北愛樂廳作為新舊肌理的收束

圖4 從易北河看港口新城天際線

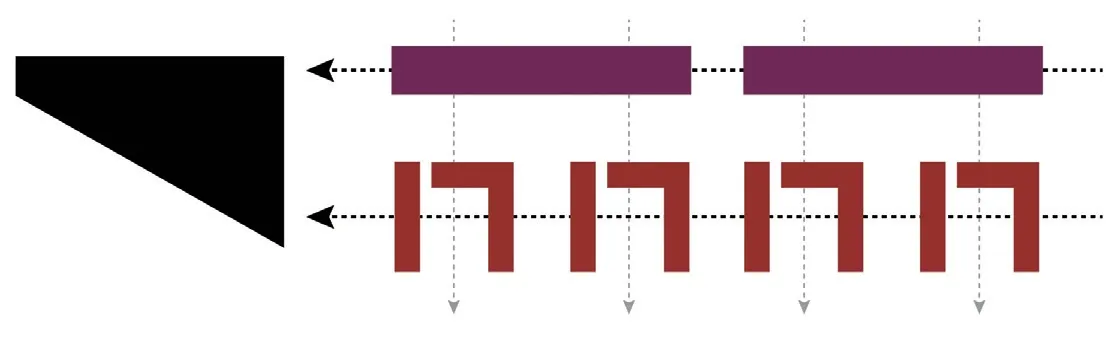

3.2 縫合斷裂肌理

縫合指將斷裂的組織進行對合或重建通道以恢復功能。在城市設計領域,物質空間層面的縫合指將肌理差異大或不連通的區域通過公共建筑或公共空間進行連接,如高鐵站和城市干道造成的肌理割裂;非物質空間層面的縫合指修補歷史文脈,如戰爭或城市開發造成的文脈斷裂。“大式”建筑由于整體性強,可起“化整為零”的縫合作用[7](圖5)。

圖5 柏林施普雷河灣地區肌理

由于1990年德國遷都,柏林需盡快從戰火的創傷中恢復以承擔首都之職,施普雷河灣地區(Spreebogen)的新政府建設成為了諸多建設計劃的重點。該地區正是由于東西柏林分裂而遺留的飛地,東西兩側均有大量歷史建筑,城市肌理和文脈呈現明顯的斷裂。舒爾特斯(AxelSchultes)的方案“聯邦紐帶”(BanddesBundes)是寬100m、長1500m的長條形建筑群,跨越施普雷河,銜接起了東西兩側的城市肌理[8](圖6)。

圖6 “聯邦紐帶”縫合兩側歷史肌理

建筑群的形態被精確地控制在整體的秩序下,簡潔、統一且富有節奏感。在精神層面,根據格式塔原理,人們傾向于完型化所見的圖像。政府辦公大樓所在的位置曾分別屬東西柏林,建筑群跨過原柏林墻的位置,象征東西柏林的緊密連接。物質空間與精神內涵一體兩面地展現了東西德統一蘊含的意義,是柏林政府的意志在物質空間層面的呈現。

3.3 穩定城市空間

對于現代城市而言,“方向感喪失的問題是非常尖銳的,人們不知道他們在哪里,所以承受著很大的心理壓力”[7]。在不同層級下,形體簡潔的“大式”建筑能控制城市形態,應用在區域中心可起到穩定城市空間結構的作用,給予人明晰的空間感受。

(1)區域層級

拉德芳斯新區早期在延伸巴黎歷史軸線上的意圖較模糊。由于現代建筑形式不強調對稱,特別是展覽中心(CNIT)的建成,造成軸線兩側建筑形態的嚴重分化,新區的形態在這一時期非常松散。巴黎歷史軸線由虛的空間與實的標志物組成,要素呈現古典的對稱關系,視線焦點明晰,這正是新城所缺乏的。因此,高110m的新凱旋門形態完整、有重量感地矗立在歷史軸上,填補了軸線上的實體空缺,原“盧浮宮—杜樂麗花園—香榭麗舍大街—凱旋門”的軸線得以向西延伸(圖7)。

圖7 巴黎歷史軸線

(2)街區層級

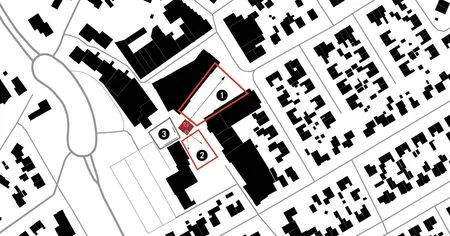

紐卑爾根(Nieuw-Bergen)是位于荷蘭東南部的一座小鎮,大型公共設施集中在小鎮西側。從原肌理圖上分析,公共建筑間的廣場呈現“T”型,且東西向與道路連接。由于未形成有效圍合,廣場的交通性大于駐留性。在轉折處設立點狀建筑——“燈塔”后,將原有不規則廣場分割為三處朝向燈塔的完整空間。建筑體塊和比例暗示了荷蘭傳統集市建筑和教堂鐘塔的結合,是類似性城市思想的一次實踐(圖8~10)。

圖8 Nieuw-Bergen原肌理

圖9 Nieuw-Bergen現肌理及廣場關系

圖10 “燈塔”各立面(上、左、右分別為圖9標識1、2、3)

由于易于識別和具有崇高感,“大式”建筑作為城市公共空間的穩定背景具有駕馭整體空間結構的力量。在需要塑造城市中軸線或在原公共空間存在多向交織的混亂情況下尤為適用。

結語

“大式”建筑具有塑造城市形態的特質,對于控制城市整體景觀、建立城市結構、記錄城市歷史有著重要的意義。隨著城鎮化不斷,進行現代城市將走向多中心的發展模式,以上海為例,《上海市城市總體規劃(2016—2040)草案》提出,未來上海將有包括9個主城副中心在內的多個區域中心。各個區域中心都需要謹慎地置入“大式”建筑,以打造具有場所感和地域性的宜居城市。

標新立異是對“大式”建筑的誤讀與濫用。需要反思的是,當前國內城市由于前期建設缺乏整體把控,在粗放式推進的背景下,各種地標建筑爭奇斗艷,反而對城市結構和形象產生了負面影響。“大式”建筑的意義在于控制而非擾亂整體環境,在城市規劃初始階段即需要推敲區域城市形態的主次關系,并從形體、功能、材料、城市結構等多維度統合考慮。

誠然,在國內城市大量住宅、辦公樓為追求利潤最大化提高容積率、忽視城市界面的現實背景下,建立城市空間秩序任重而道遠,“大式”建筑這一建筑語言仍可作為城市設計的有力工具。

資料來源:

圖1、3、5~9:作者自繪;

圖2:https://astoc.de/en/proj ects/urba nplanning/masterplan-hafencity-hamburg ;

圖4:https://www.hafencity.com,基礎上改繪;

圖10:https://www.archdaily.com/780745/landmark-nieuw-bergen-monadnock。