江西鵝湖書院變化歷程及園林空間特征研究

劉文玲 | Liu Wenling

清代李紱《興魯書院記》載“江西名書院之多甲于天下”[1]。大江以西古稱文獻之邦,書院之建不知有幾,唯鵝湖與白鹿并稱天下[2]。鵝湖書院為江西古代著名書院之一,與友教、白鹿洞、白鷺洲書院并列為江西四大書院[3]。清康熙鵝湖書院因規模氣勢恢弘,被譽為“天下四大書院之首”。2009年國家《古代書院(二)》發行了鵝湖書院特種郵票(圖1),更證明其重要的歷史地位。鵝湖書院興起于“鵝湖之會”,經南宋、元、明、清諸代,書院屢經重建與變遷,書院形態發生變化。現今對鵝湖書院的研究集中于對鵝湖書院的歷史研究[4-5],楹聯匾額研究[6-7],管理方式的研究[8],缺乏對書院園林的相關研究。本文以古代文獻資料為線索,探討鵝湖書院園林的歷史變遷,有助于了解鵝湖書院的營建規律和園林空間特征。

圖1 國家《古代書院(二)》特種郵票之一

1 歷史營建

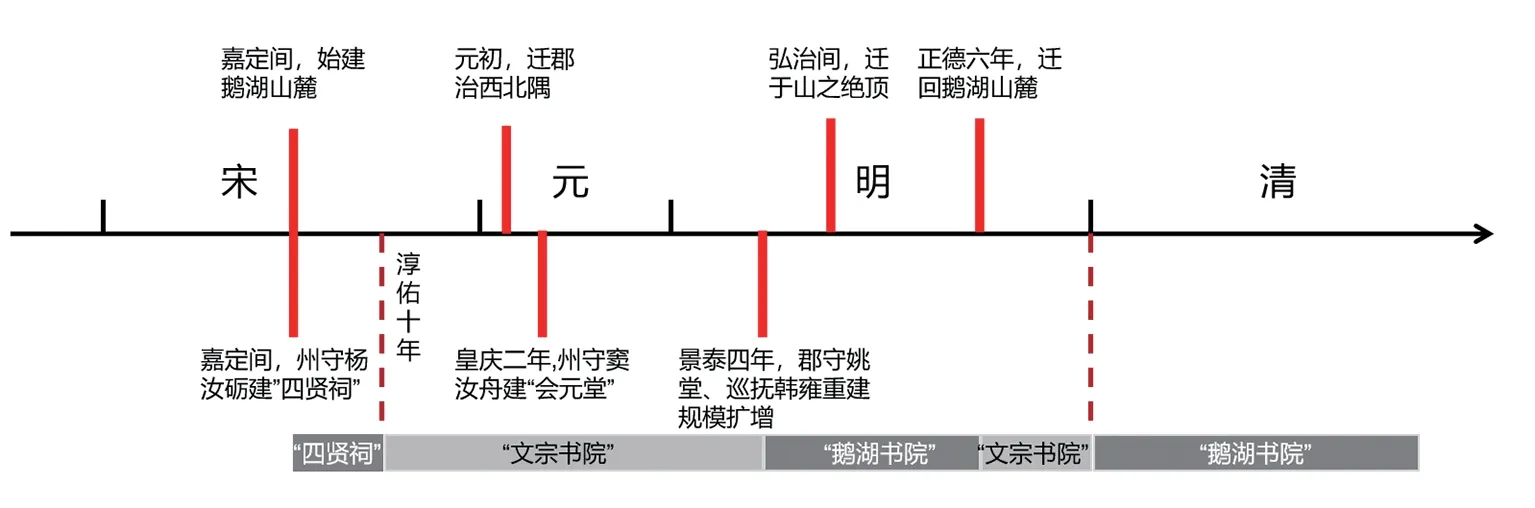

1.1 萌芽始建(南宋至元末)

南宋江西書院發展高峰,興儒學和程朱理學[9],為鵝湖書院的產生奠定了基礎。淳熙二年(1175年),朱呂二陸于縣北十五里鵝湖寺講學,南宋嘉定間(1208—1224年),州守楊汝礪建“四賢祠”于寺旁[10],此乃鵝湖書院之雛形。淳佑十年(1250年),江東提邢蔡抗請于朝,賜名“文宗書院”[11]。宋季兵毀。

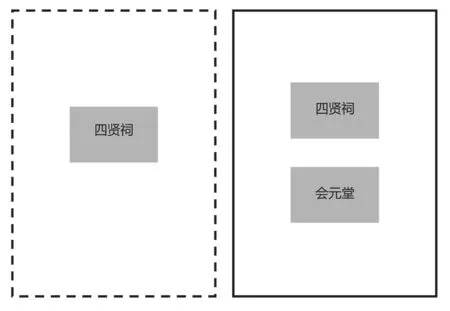

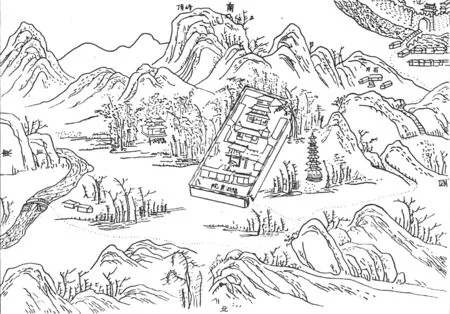

此后,元廷統一江南,重文治,興書院建設,鵝湖書院持續發展。元初,鵝湖書院由鵝湖山麓遷至鉛山州治西北隅,延續“文宗書院”之名。《詹載采記》曰:“趙縣令獲聞舊講堂廢,今遷郡治西北隅[3]”。至大年間(1308年—1311年),四賢祠得以在鵝湖寺旁重建[5],“皇慶二年(1313年)州守竇汝舟建會元堂”[2],“危樓,兩廡輪煥翚飛,視惜有加”[11]56(圖2)。元末兵毀[12]。

圖2 宋(左)至元(右)年“鵝湖書院”空間格局推測圖

1.2 格局初顯(明代)

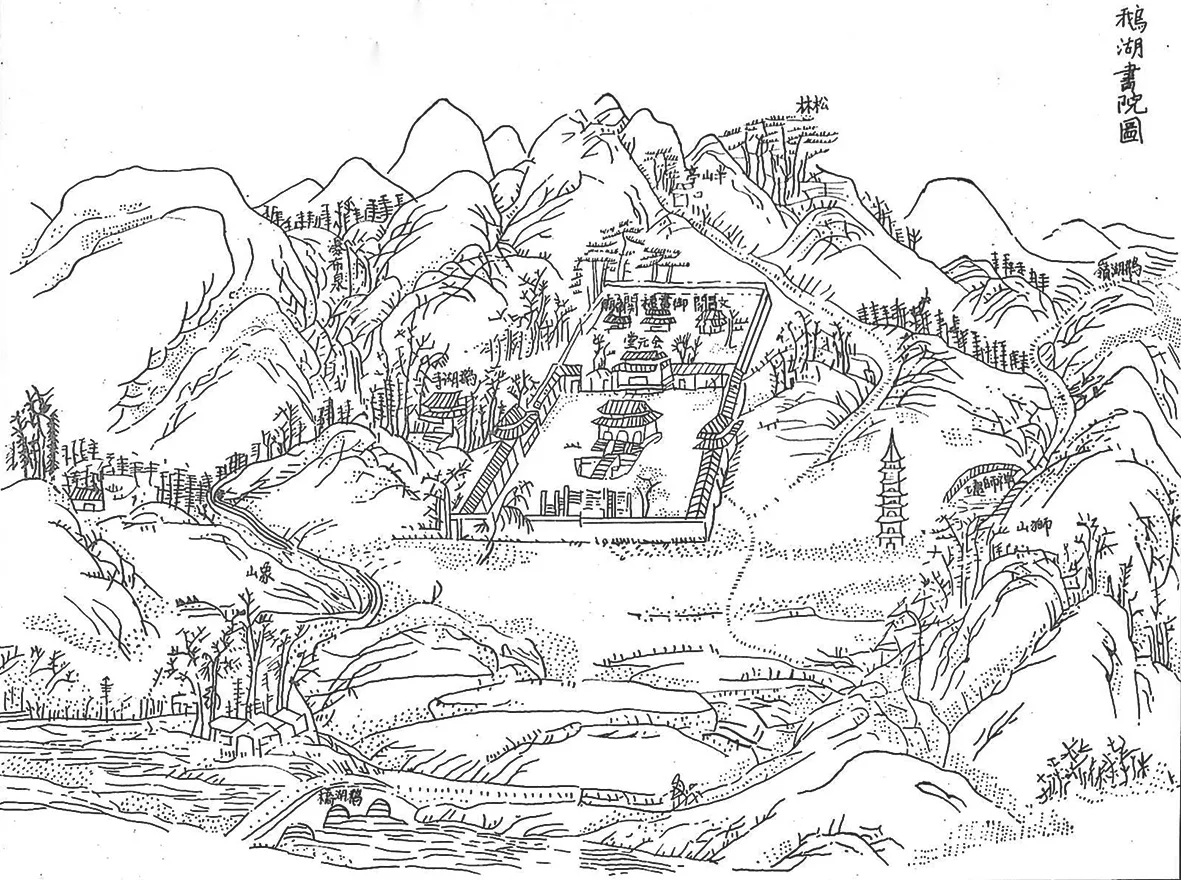

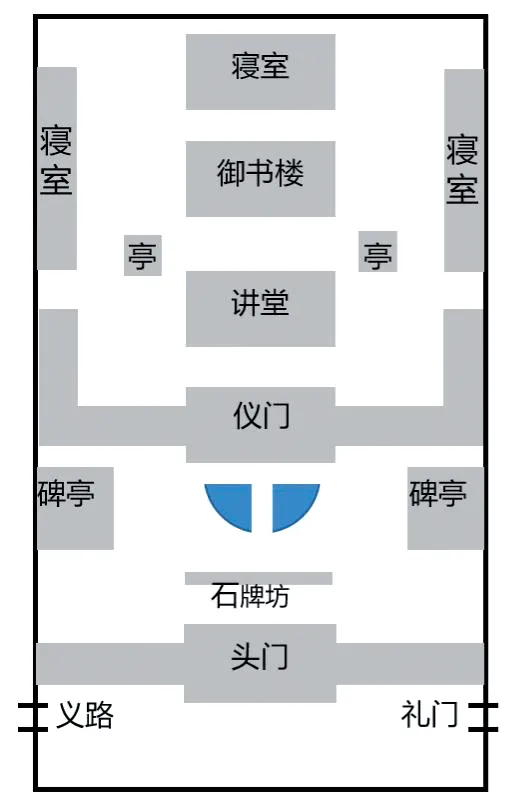

明初,統治者對書院采取冷落態度,直至成化年才有所緩和,鵝湖書院一度沉寂。明中后期,鵝湖書院雖幾經廢興遷徙,建設規模卻有較大發展,屢修屢擴。明代鵝湖書院發展建設受封建正統影響較大,建筑空間建設似官學形制,庭院逐步園林化(圖3)。

圖3 明景泰四年“鵝湖書院”圖

景泰四年(1453年),郡守姚堂、巡撫韓雍復興書院,“建祠崇祀……創以祠堂,后為寢室,兩旁翼以廊廡,中肖四先生像,前構樓,又前鑿泮池,以‘鵝湖書院’揭其扁示不忘舊也”[2](圖4)。該時期鵝湖書院格局與縣治文廟相近,書院官學化明顯。“弘治間(1488年—1505年),徙于山之絕頂”[11]698,后因“欹險危峻,人跡殆絶屋且壞”[11],故又尋原址重建。

圖4 明代景泰四年(1453年)“鵝湖書院”空間格局推測圖

正德間,江西書院建設活躍,“書院頓盛”,鵝湖書院格局亦不斷完善。“正德六年(1511年),提學副使李夢陽命縣令秦禮即故址重建正堂五楹外門三楹,前立石坊,仍扁‘文宗書院’”[11]698。“萬歷十八年(1590年)劉日寧屬知縣唐應詔紹新之”[11]698。天啟間(1620年—1627年),朝廷欲廢天下書院,鵝湖亦遭廢毀,最終以“祠不得毀,四先生之像魏然” 告終。崇禎(1628年—1644年)年,“楊廷麟率進士胡夢泰重修”[11]698。明末兵毀。

1.3 格局穩定(清代至民國)

清代,全國書院大發展[13]。清廷為鞏固朝政,以儒學為正統對書院進行意識管控。清初鵝湖書院呈頹廢狀態,偶有修建,“順治初,江西巡撫蔡士英捐資重建,為四賢堂以祀之”[2]。

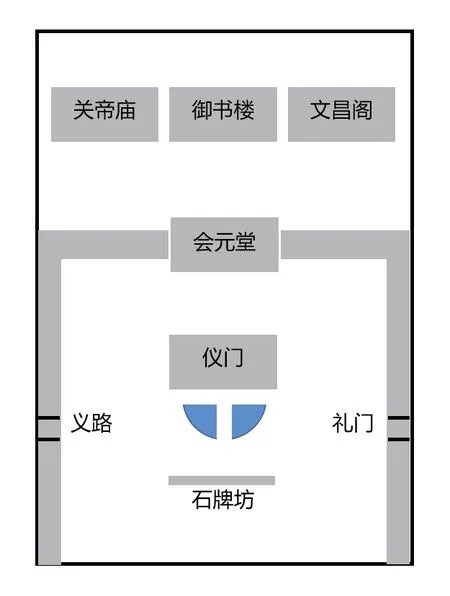

康熙間,江西書院大發展,清廷對書院建設持鼓勵態度,鵝湖書院亦多修建,建設規模之大達歷史之最,書院實現全面園林化(圖5)。康熙前期,鵝湖書院基本維持現狀,“康熙二十二年(1683年),知縣潘士瑞重加修葺”,“康熙二十八年(1689年),巡撫宋犖檄訓導郭重修”[2]。至康熙中期,書院更是受朝廷明確支持,相比前期規模發展更甚。“康熙五十六年(1717年),康熙帝賜‘窮理居敬’匾額”[2],“知縣施德涵集紳士辟舊址,外頭門,次泮池,中建大堂奉四先生,神主春秋致享后建,御書樓兩旁各建號房二十楹為士子肄業之所”[2](圖6)。“康熙五十八年(1719年),舊而恢擴,之旁列士子號房以為士子肄業之所,規模至宏敞”[14]。此時,書院作為朝廷管制思想的場所,教學內容僵化,建設成范式,在鵝湖書院整體布局上有所體現。

圖5 清康熙五十六年“鵝湖書院”

圖6 清康熙五十六年(1717年)“鵝湖書院”空間格局推測圖

“道光二十七年(1847年),鵝湖書院頹敝,知縣李莼倡捐,修建前后講堂,添造士子號房、讀書號舍”[11]699,此時鵝湖書院格局已基本穩定,僅在原格局基礎上增添號舍。光緒末年二十八年(1902年),清廷迫于時勢,廢科舉、改書院為學堂,鵝湖書院歷史使命至此終結。縱觀整個清代,鵝湖書院雖屢有修建,其規模在明代基礎上擴增,建筑形制不斷完善,格局趨于穩定。現存書院為政府在清代基礎上進行了修繕維護,基本保留了建筑格局原貌。

2 擇址考究

據歷史資料分析,鵝湖書院自建立共有兩次改遷。總結其選址變遷規律發現(圖7),元朝初年至明弘治年,書院遷于縣城西北隅,并由朝廷委派山長、直學等官主持書院,便于朝廷管制。其后書院改遷于鵝湖山頂,因山路險峻書院蕭條,不久后又遷回山麓并延續至今。綜上分析,書院雖有變遷,然而其初始和最終建址均為鵝湖山麓,分析其中緣由,即可知鵝湖書院擇址的主要依據。

圖7 鵝湖書院變遷示意圖

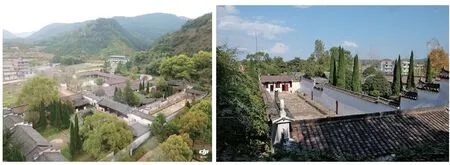

2.1 山水明秀,境界靜深

鵝湖山具有良好的人文和自然環境,為書院依山麓而建奠定了物質基礎。鵝湖峰雄偉曠麗,秀山碧水,古有“仁山知水”之稱。青峰兀立,怪石嶙峋,有官道傍鵝湖山而過,連接閩贛兩省,地勢險姿, 又有“圣域賢關”之稱[15]。明萬歷二十八年(1600年)王祚昌《鵝湖峰頂志》中詳細記錄了鵝湖峰的山水風貌,“迤邐數百里……入首最高處為鵝湖嶻頂赤石叢生,峙如戟、伏如虎、飛如鳳鸞、夷如砥,等如階。水如瀑布,如蜿蜒,有坎止、有潛伏”[16]。明萬歷四十六年(1618年)鉛山知縣笪繼良《鉛書》記載,“鵝湖山,峙于縣(今永平鎮)之東北十有五里,周回四十余里,諸峰一二十聯絡,若犀象獅猊,最高者峰頂,三峰挺秀,宛若揭三教而示之先[17]”。顧天敘對鵝湖山做了更為細致的描述,“鵝湖山層巒峭壁真有鳳舞龍驤見渴狽奔之狀,而飛泉噴薄,云霧蒸流,靈幻特異”。“鵝湖山在鉛山縣北十五里,三峰揭秀,其巔有瀑布泉[3]”,山水明秀,境界靜深,該環境符合古代書院選址的基本條件。

2.2 風水形勝,寺傍相依

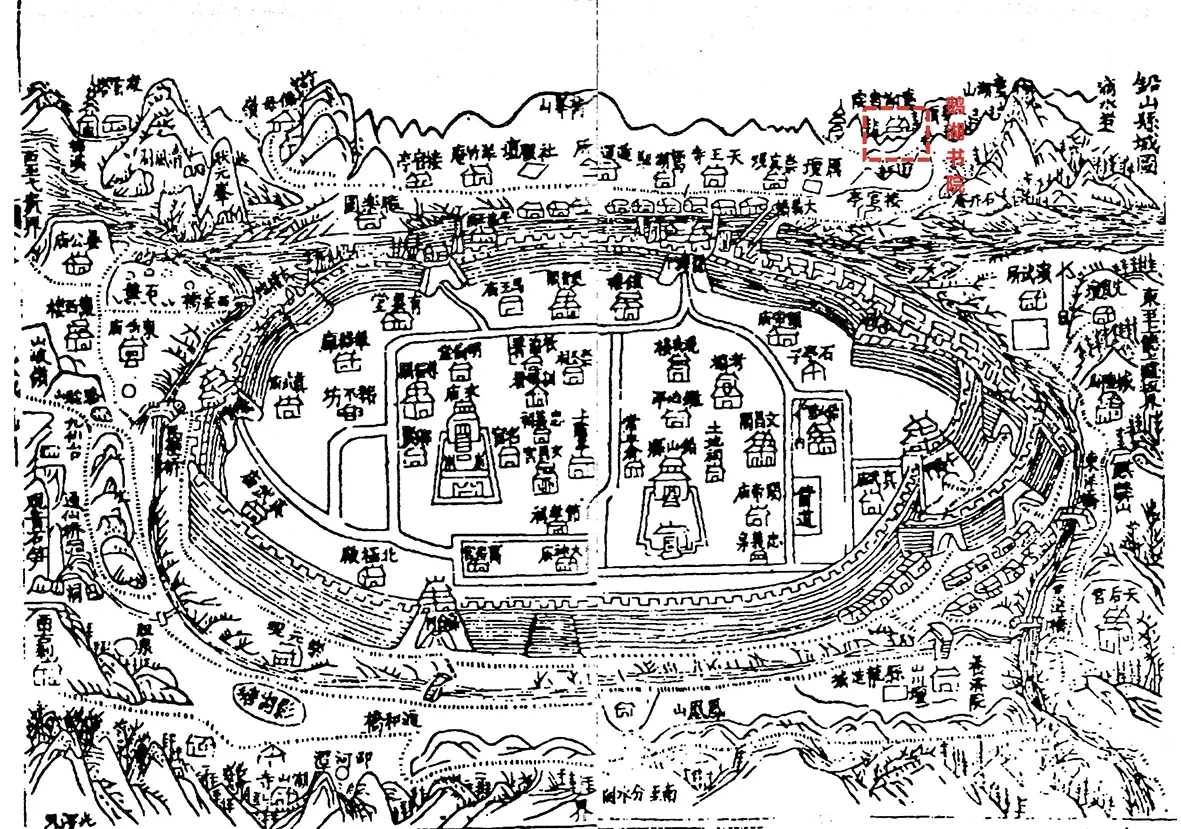

鵝湖書院興起于鵝湖寺講學。《鉛書》中有記載“四賢祠,在州治南鵝湖寺旁,宋儒朱呂二陸講道之所,州守楊汝礪建堂祠之”。古代寺觀、書院擇址講究風水,“擇圣地,立精舍,以修學業”。唐大歷年,大義禪師駐山中,在山麓建仁壽寺,后因山名而改稱鵝湖寺[18,3]。鵝湖寺位于鵝湖山北麓四周群山環繞的山谷之中,前有獅山作屏障,背有虎山枕靠,左右山勢合抱(圖8)。歷唐宋元明千載[16],久負盛名,風景秀麗,是修學問道之佳處。鵝湖作為朱子往返京都的必經之路,為宋朱呂二陸于鵝湖寺辯論創造了有利條件,且作為當時閩贛浙三省之官道,便于莘莘學子往來交流。另一方面,鵝湖山緊鄰鉛山州治(圖9),與城市關系密切,便于官員管理。鵝湖之會影響廣泛,加之鵝湖寺周圍自然環境優美,交通便利,成為書院擇址首要考慮之處。

圖8 鵝湖書院位置與環境示意圖

圖9 鵝湖書院與鉛山縣城位置關系

3 園林空間營造特征

3.1 建筑空間秩序

建筑空間序列影響著園林的布局結構,總結園林空間特征首先應分析建筑空間關系。宋元時期無圖像記載,從方志記載可知鵝湖書院僅具講學和祭祀功能,故推測當時書院建筑單一,空間無明顯規劃。明代書院增設藏書樓、泮池、士子號房,建筑依中軸展開布局,庭院空間劃分簡潔。基于豐富的圖文資料可知清代書院形態發生了明顯的變化,總體布局上由分散式建筑體轉變為由多個單元庭院組合的院落式布局,庭院空間規整有序,凸顯了建筑布局的嚴謹。軸線由單軸線演變為三條并列的縱軸,空間層次更為豐富。

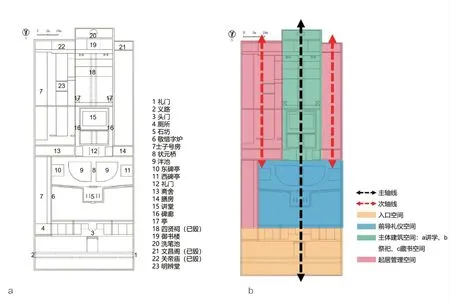

鵝湖書院建筑為五進三跨的院落建筑群,坐南朝北。建筑布局充分體現出儒家倫理的規范制約,空間以“禮”的縱向空間序列展開,呈前廟后學式。按功能類型將書院劃分為四個部分(圖10),入口空間由禮門、義路、頭門三門組成書院入口過渡空間,左禮門右義路,遵循禮制,體現了儒家“仁、義、禮、智、信”的基本思想。前導禮儀空間由石牌坊、狀元橋、泮池、碑亭、儀門組成,體現了對儒家文化的尊崇,彰顯教化之意,道路中心陰陽太極圖為道家之產物,彰顯儒道互補的士人傳統。為凸顯講學、祭祀、藏書的重要性,主體建筑構成了完整的一組建筑群,并隨地勢逐級抬高,形成縱向三進院落。起居管理空間分別位于中軸線兩側,呈眾星拱月之勢,強化主體建筑的重要地位。其中東部士子號房為東西向排布,兩排并列建筑形成縱向天井院落,供采光通風之用。西部建筑為膳房,庭院空間開闊,便于休閑、聚會、用膳之用。東中西院落之間以洞門聯系貫穿,空間隔而不斷,這與文人追求的思路通達相一致。

圖10 鵝湖書院空間示意圖(a總平面圖 b軸線及分區圖)

3.2 園林空間布局

(1)禮樂相成的園林空間

書院用地緊湊未設附屬小園林,書院園林具體表現在庭院的園林化。與建筑相比,庭院空間所占比重較大,體現了營建者對書院環境的重視。滿足書院建筑所強調的禮制有序的環境需求,園林環境也凸顯了空間秩序的營造(圖11)。書院園林布局為單軸式,綠地以中軸線為基準,輔橫向道路,呈左右對稱式,突出建筑的中心地位和軸線關系。書院園林化的重點表現在植物對庭院空間環境的營造,使得庭院環境氛圍各異。

圖11 鵝湖書院鳥瞰圖

頭門左右兩側綠地為羅漢松與蘇鐵交替對植,在北側盡端列植廣玉蘭,避免了照墻與頭門正對的局促感,彰顯書院環境之莊重性的同時也營造出輕松活潑之感。進入頭門后道路空間拓寬,兩側綠地沿道路邊界列植龍柏,使視線縱向延長,營造出儒學獨尊的神圣之感。進入儀門,庭院空間范圍銳減,由講堂和左右連廊圍合形成天井式院落,庭院兩側古樹林立,左右對植的側柏、龍柏延長了豎向空間,減少了內向的封閉感。院內配以青石桌凳,古樸雅致,這與一般書院所追求的靜謐、安逸的讀書環境相一致。東西碑廊向南貫穿互通,直至東西亭,多種空間類型交織在一起,提升了庭院的趣味性。講堂之后原為四賢祠,現已不存在,基地改為御書樓前庭,由講堂至御書樓,地勢抬高,庭院空間也由幽閉轉向開敞,環境清新疏朗。東西兩側為生活性庭院,在靠近院墻處,稍加點綴棕櫚、石楠、含笑、桂花等植物,起美化環境的作用。

(2)文人化的山水園林環境

孔子曰:“智者樂水,仁者樂山”,因比德山水審美意識的存在,使山水成為中國園林的核心[19]。書院為文人學者薈萃之地,文人對山水的特殊情結導致書院園林中不乏有山水景觀的營建,如岳麓書院八景中之“竹林冬翠”、“曲澗鳴泉”,石鼓書院八景中之“東崖曉日”、“流杯池”等,這些景觀多為借周圍之天然水源、山貌形成文人雅集的園林環境。

書院周圍自然景觀豐富,含河流、瀑布、泉。依托水源,院內設計了一系列人工水景:洗筆池、泮池、排水渠,它們緊扣建筑軸線布局,規整有序。書院因地就勢,引大源坑山泉水入御書樓后庭洗筆池,泉水通過排水渠流經講堂,匯入泮池。除觀景作用,景物的深刻內涵才是其營造的關鍵。洗筆池乃文人精神物化的象征,隱喻洗滌心性、智慧通達之意;泮池為半月形水池,象征儒家圣地曲阜泮水,含激勵學子砥礪前行之意;排水渠貫穿書院南北至院外,泉水奔流晝夜不息,給學者不斷冥想的空間。山是美好品德的象征,書院外借鵝湖山山景,院內采用置石之法,將假山石置于泮池北側院墻壁,宛若鵝湖山之余脈,左右對稱布置,與泮池相呼應,構成了山水復合的景觀。書院注重山水景觀的創建,通過山水人格化的園林環境,從而實現以山水育人,陶冶品格的作用。

結語

縱觀鵝湖書院的變化歷程,書院從南宋由單體建筑發展至清末以講學、祭祀、藏書為主的建筑群落。宋元時代書院發展相對緩慢,園林化不顯著。明代書院格局初步形成,注重空間整體性塑造和園林環境營建。清代書院建設達最大規模,空間格局穩定,書院全面園林化。在歷史發展中書院數次遷址,但始終遵循一般書院的普遍規律,以自然為宗,納四方之景,尋名師之蹤跡,查書院之來歷,兼顧交通往來便利,這些作為書院選址的重要考慮因素。在空間營造方面,鵝湖書院以儒學為正統,建筑布局強調中正不偏的軸線秩序及主次尊卑的空間結構,祭祀、講學、藏書建筑置于中軸線之上,生活建筑退居兩側。庭院綠地依建筑布置,形成開敞或幽靜的園林環境,使得書院空間靈活多變,充分體現儒家之禮樂精神。

鵝湖書院曲折的歷史營建背景及規整式建筑空間結構折射出當時復雜的社會環境。政治環境直接影響了書院的建設與發展,戰亂頻繁、政權更替導致書院的消亡。傳統園林的營造必然需要較好的經濟條件和較高的文化水平[20],鵝湖書院雖始建于南宋,而園林營建實則發展于明代,這或許與明代社會經濟繁榮、江南造園活動頻繁相關。清代朝廷對書院較為包容,官方及民間力量均積極投入書院建設,故此鵝湖書院建設規模取得較大發展,園林營建亦趨于成熟。綜上可知,鵝湖書院建筑格局得以延續和發展的主要因素在于官方和民間力量的共同維系,園林營建受經濟和文化因素的推動表現出禮樂相成的園林空間和文人化的山水園林環境。作為中國古代園林的重要組成部分[21],書院園林必將受到重視,分析書院歷史營建規律將幫助我們對書院有更深層次的認識,為書院園林保護和發展提供參考。

資料來源:

圖1:http://cpac.chinapost.com.cn;

圖2、4、6~8、10:作者自繪;

圖3、5:改繪自參考文獻[5];

圖9:改繪自參考文獻[2];

圖11:作者自攝。