魯中地區傳統村落的綠色設計理念探究——以朱家峪村為例

劉淑梅 | Liu Shumei劉志宏 | Liu Zhihong

傳統村落是中華民族優秀物質文化遺產與非物質文化遺產的重要載體,具有樸素性的顯著特征,最能夠體現出人與自然和諧共生的關系[1]。現如今,由于城市化進程的加快,帶來經濟發展的同時,資源能源消耗嚴重。不僅使得城市出現很多難以處理和再利用的建筑垃圾,那些承載著優秀的物質文化和非物質文化的傳統村落也在急劇消亡,我國傳統村落的壽命急劇下降。自2013年起,國家高度重視傳統村落的保護工作,連續7年的中央一號文件,都有涉及到傳統村落保護的相關內容。2013年,中央1號文件首次提出對于地域特色傳統村落要加強保護[2]。2018年,文件中重點指出要保護好文化遺產,2019年的中央一號文件強調在保護好歷史文化的基礎上,進一步發展村落[3]。2021年的中央一號文件提出加大農村地區傳統文化保護力度,尤其是對于古樹名木、傳統村落和傳統建筑等[4]。因此,對傳統村落中所蘊含的綠色設計理念進行深入探究,優化傳統村落的綠色設計是目前亟待解決的問題。

由于西方國家與我國發展進程不同,因此國外對于村落的研究主要在文化遺產保護方面,比如歷史街區、文化遺產地等。我國傳統村落的綠色設計研究相對于國外來說起步比較晚,因此我們可以學習國外較為成熟的綠色建筑理念,同時對于我國的綠色設計研究來說,具有較強的可操作性和實踐性。通過對有效的文獻進行整理發現,雖然年度文獻發表呈增長趨勢,但是對于朱家峪村的綠色設計理念研究少之又少。因此,我們對于傳統村落的保護與發展要全面展開,不能將研究局限于基礎的文化傳承和建筑保護,融入綠色設計理念的保護與發展才更具有創新性。本文以朱家峪村為例,對于該傳統村落的綠色設計理念探究具有一定的研究價值和創新性。

1 朱家峪村現狀分析

1.1 朱家峪村的地理及氣候環境分析

朱家峪村位于山東省章丘市官莊鄉,三面環山,東、南、西三面主要以丘陵和矮山為主。東面是白虎嶺,南面是文筆峰,西面是筆架山,北部為平原[5]。由于朱家峪村地勢南高北低,地下水的流向順應地勢,自南向北,于章丘境內形成泉群,水資源豐富[6]。與平原地區的村莊布局不同,朱家峪村受到地形限制,因此其民居建筑并非全部正位布置,而是根據地形高低錯落。

朱家峪村位于低緯度地區,加上地理環境以及大氣環流的影響,因此朱家峪村屬于暖溫帶季風區大陸性氣候。由于朱家峪村三面環山,南高北低,因此相對于周邊其他地區來說,這里的氣候要更具有極端性。朱家峪村的平均降雨量要高于一般的北方城市,但是由于三面環山的特殊地理條件以及夏季暖濕氣流的影響,該地區的熱氣和濕氣難以擴散,使得朱家峪村夏季悶熱異常[7]。

1.2 朱家峪村傳統建筑的特征

(1)建筑單體基本形式

西周以來的“前堂后室、軸線對稱、左右廂房”傳統四合院規制為魯中地區傳統建筑的總體布局提供了依據,但是由于朱家峪村地形條件的限制,古村落的建筑并不是依據軸線對稱布置。朱家峪民居大都采用了圍合形式院落,平面結構布局以四合院、三合院或者散居為主,同時這也是北方地區房屋最基本的形制和模式[8]。具體特征包括:主次分明,長幼有序。正方居中,是由家中身份最為尊貴,年齡最長的長輩居住。兩側廂房左右分布,位置、朝向次要,體現了居住人的地位次要性。倒座相對,平面布局規整,整體嚴格按照封建社會禮教的尊卑觀念。單體建筑只有朝向內院一側開門窗,形成內聚空間。

(2)群體組合方式

朱家峪村的傳統建筑同北方四合院的形制相似,都以院作為基本單位,并行排列或者縱向延著軸線拓展,能夠進一步滿足居住使用需求。朱家峪村的傳統民居院落的組合方式大致可以分為兩種,一種是橫向排列,這種排列方式一般院落進深不會超過兩進,為了能夠更好地組織空間,可以沿著縱橫向同時進行擴;另一種是縱向拓展,類似于典型的北京四合院的排列方式,沿著中軸線展開,可以形成兩進或者三進院落[9]。

2 傳統村落民居建筑的綠色經驗技術探究

綠色建筑設計的過程始于了解和把控總體布局和周圍環境的復雜性,而綠色設計是為了能夠減少污染、改善生態、降低能耗的技術體系,綠色建筑技術包含五大設計要素。朱家峪傳統民居建筑的設計策略和技術主要包含了以下幾方面綠色建筑設計的元素。

2.1 生態選址及規劃理念

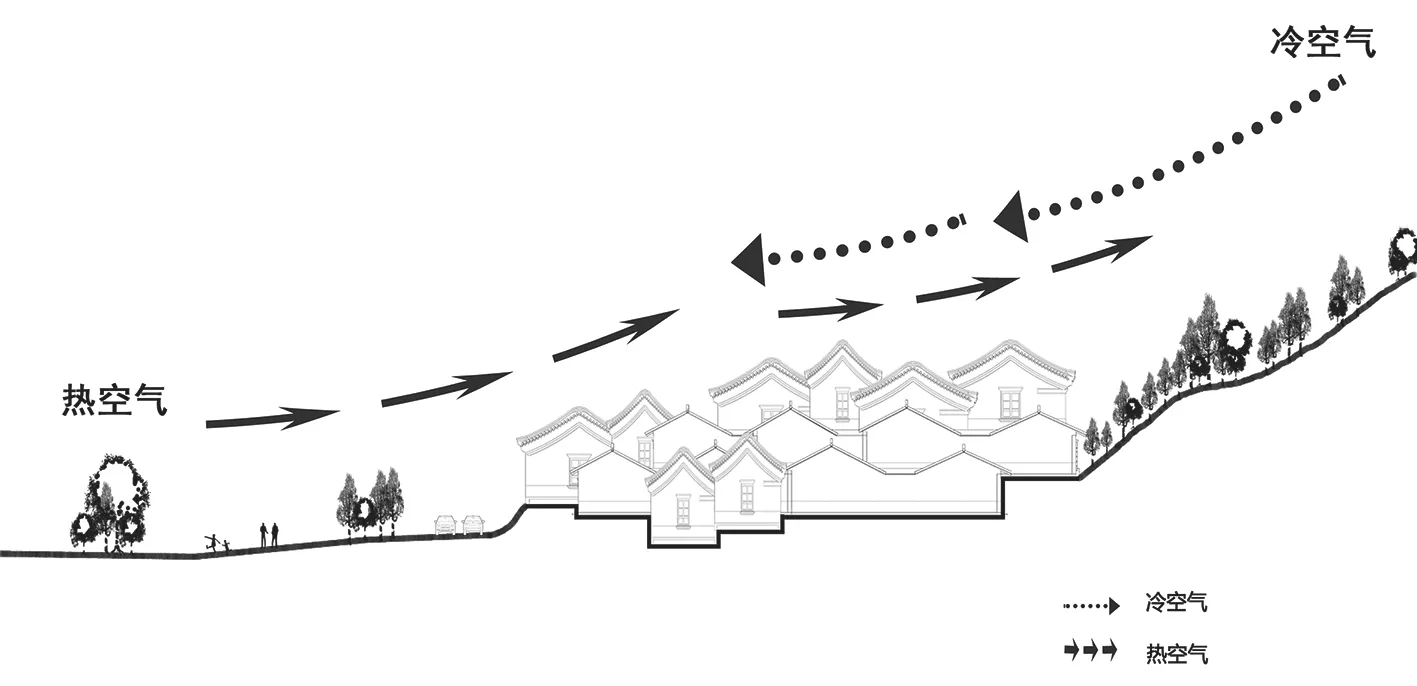

朱家峪村的生態選址主要體現在整個村落依山而建,順應地勢。由于受到技術和地形條件的影響,村落的建設發展也受到了限制,結合地貌形態,與平原村莊不同,朱家峪三面環山,依山而建,建筑也并非正位布置,街巷古道以石筑就,順應山勢蜿蜒盤旋。從建筑特色看,朱家峪民居建筑基本采用的是北方地區四合院的模式,但它又和北京四合院等其他典型的北方建筑的布局方式大不相同,它采用的是圍合式院落,大多是坐北朝南,少數是坐西朝東。朱家峪村的生態規劃理念體現在對土地的高效利用,土地利用率較高。民居建筑有時受到地形影響,會被等高線分為好幾級。朱家峪村的建筑群布置錯落有致,順應地勢,與自然環境相結合,做到了充分節約用地。同時,由于地勢的原因,空氣在平原和山體之間流動,加速了冷熱空氣的交換,保證空氣能夠循環流通[10](圖1)。

圖1 朱家峪冷熱空氣對流示意圖

2.2 院落空間的節能布局分析

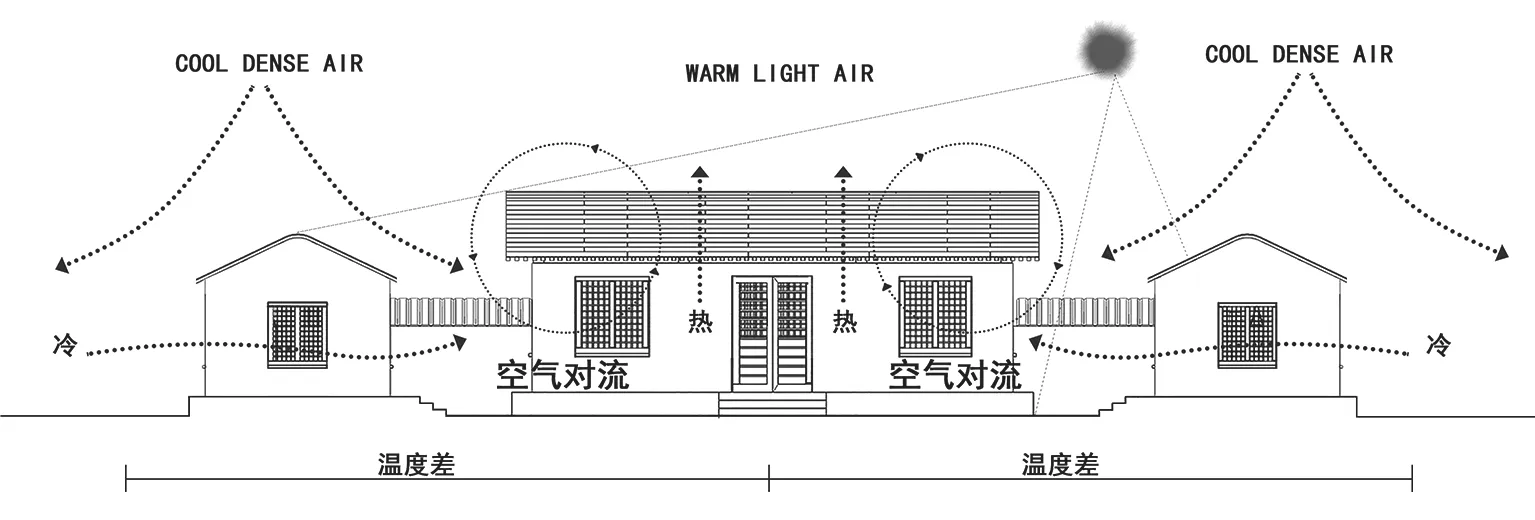

傳統村落民居因氣候條件、風俗習慣及地形地貌等因素使其具有突出的地域文化特征[11],朱家峪民居大多采用坐北朝南的平面布局,窗戶位于東南、西南、東、西四個方位,有利于夏季盛行的東南季風進入。由于朱家峪山坡等高線的差異,民居依山就勢,因此形制不同于北京四合院的方正、規整。古村院落形制不以軸線對稱布置,主要以“一”字型、“U”字型、“口”字型散落布置[12]。院落的進深不大、面積較小,到了炎熱的酷暑季節,風力較小,受到太陽輻射的作用,上部空間溫度較高,下部空間溫度較低,導致氣流密度不同,發生流動。由于室內外存在溫度差,冷空氣下沉,熱空氣上升,產生空氣對流,空氣進行循環流通(圖2)。

圖2 院落空間生態布局

2.3 本土材料的生態性運用

一般而言,傳統建筑常以土、木、石等材料進行建造,有些還會用到磚、瓦等人工材料。朱家峪所在地區多山多石,村落建筑的營建多就地取材,充分發揮了各種材料的特性,為當地居民大大節省了費用,同時具有極強的環保性[13]。在朱家峪村,人們以石塊,木材為主要材料,以黃土燒制磚塊為輔,充分利用當地的天然材料,建造方式低成本、低技術,大大地突出了環保型、生態性、節約性[14]。朱家峪村民居建筑的墻體材料分為幾種,總結下來主要以石材和夯土為主,木材主要用于建筑的屋架、門、窗等構件(表1)。

表1 朱家峪村傳統民居材料的運用

2.4 現狀水系統分析

村落東部為白虎嶺,西部為筆架山,南部為文筆峰。由于朱家峪村屬于暖溫帶季風區大陸性氣候,雨熱同期,降水集中,同時擁有地下泉水,因此村落內擁有完善的排水系統,比如河道、溝渠,有利于雨水的收集和排泄[15]。在當時市政設施條件不完善、不便利的情況下,村民利用地形的高度差收集雨水或排走多余的雨水。村落的布局對于雨水收集和排水系統起著決定性的作用,一般對于水資源的處理方式是依據村落的原有地形走勢去設計雨水的收集和排放方式。

3 傳統村落綠色設計優化研究

通過對朱家峪古村落采用的傳統綠色設計的探究可以發現,傳統村落自身存在一定的生態性。但是,傳統村落目前發展比較落后,還存在一些不足,比如院落空間防風、綠化問題,民居建筑的通風采光問題等。因此,我們需要將傳統生態設計和現代設計理念相結合,實現傳統村落的活化與利用。

3.1 傳統村落院落空間的綠色設計優化

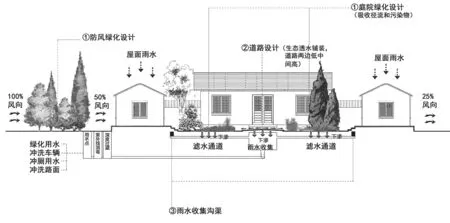

朱家峪古村的民居主要以散落布局的“一”字型、“U”字形和“口”字形為主,院落的違和感不強,這樣的布局主要是受到地形的影響。由于朱家峪村地形為南、東、西三面高,北面低,因此目前的院落空間可以根據地形地勢進行優化設計。同時,庭院綠化也是建筑設計的重要內容之一,它不僅可以起到改善室內環境的作用,同時也能夠改善庭院的微氣候,提高居民的居住品質(圖3)。

圖3 院落空間斷面設計圖

進行防風設計,有效改善院落內外空間的熱環境。朱家峪屬于季風氣候,所以夏季吹東南風,冬季吹西北風,但由于北面是平原,地勢低,所以冬季沒有山地的阻擋,主要受到寒冷的北風侵襲,因此可以在建筑北側設置綠化防風帶,阻擋北風的吹入。通過院落的防風設計,能夠從很大程度上改善冬季院落的熱環境。

改造院內道路,有效改善路面環境。院落內道路一般為自制石板路,當雨雪天氣時,院內道路濕滑、泥濘,條件惡劣,尤其是對于老人來說極其不便。為了改善這一情況,可以在村落的地面使用地面防滑劑。地面防滑劑高效地滲入石材的毛細孔內,這樣地面的摩擦系數就會增大,從而減少路面濕滑。其次,將道路設計成中間高兩邊低的形式,這樣雨水可以排到道路兩側,防止積水,這樣不僅能夠改善院落環境,有效劃分院落空間,同時能夠雨水收集,灌溉院落的植物,真正做到綠色可持續。

沿建筑設置溝渠,進行水循環的利用。雖然朱家峪村集水系統和排水系統比較發達,但是對于院落內的水循環利用還存在一定的不足。圍繞院落設置溝渠,同時設置蓄水池和排水口,可以在院落內形成一個水循環系統。雨雪天氣,屋面水沿屋檐落入溝渠,地面雨水順地形流入溝渠,溝渠與溝渠之間互相連通,最終匯入蓄水池,可以滿足灌溉植物的用水需求。當蓄水池的用水過滿時,可以將其排入出水口,最終流入村內排水渠。

3.2 綠色設計理念在傳統村落民居建筑中的實際應用

(1)民居功能空間的優化

朱家峪村主要是將旅游業作為發展的重點,但是從使用功能上看,原有的民居空間不僅不能夠滿足現代人的生活需求,而且也不符合村落的產業發展需求。因此需要對傳統民居的功能進行拓展,使其更符合現代人的生活需求和現代發展模式。本文以典型的“口”字型四合院單體為例,立足傳統民居現有的生態經驗,對其功能進行改造。為了更好地適應產業發展需求,將傳統民居改建成民宿的形式。首先,在正房的臥室中增設衛生間,方便居民的生活需求。其次將東西廂房改造成兩間客房,以供游客居住。最后,將倒座改造為廚房以及接待用房(圖4)。

圖4 民居功能空間優化平面圖

(2)太陽能的利用

朱家峪村目前使用的主要能源是電能,但是居民缺乏可再生能源利用的意識。因此在進行傳統村落的優化設計過程中,應該增強村民對于豐富的可再生能源的利用,在保護環境和傳統風貌的基礎上開發利用新能源,改善人居環境。由于朱家峪村地處山區,民居都是按照地形進行分布,前后民居沒有陰影的遮擋,因此更加有利于太陽能資源的利用。

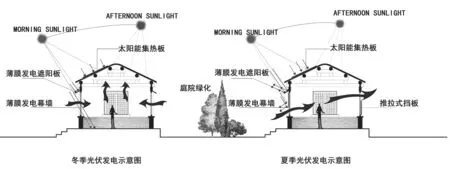

民居建筑的外表,比如屋頂和外立面,可以采用光伏發電材料。首先,由于民居大都坐北朝南,因此考慮將光伏與屋面相結合,在屋頂平行設置太陽能集熱板,增加屋頂的受光面積,接受更多太陽輻射,使得太陽能轉化為電能,滿足居民的用電需求。其次,將光伏與傳統民居的外立面相結合,將原來的中空玻璃替換為薄膜發電幕墻,增加圍護結構的保溫、隔熱、降噪功能。最后,將光伏與遮陽相結合。在傳統民居的外立面增設薄膜發電遮陽板,在遮陽的同時又能夠提供電力(圖5)。

圖5 光伏建筑一體化

(3)現代綠色通風和采光設計

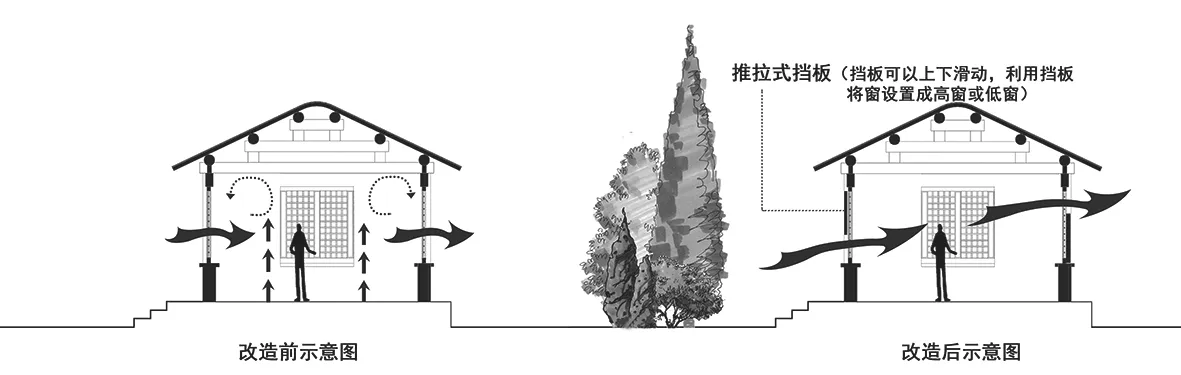

朱家峪傳統民居對外面一般不開窗,面向庭院一側只開小窗,一方面是由于傳統觀念的影響,保證私密性;另一方面是為了保證墻體的穩定性。但是,這種做法帶來了一些弊端,比如不利于室內的夏季通風,自然采光程度不夠,從一定程度上來說降低了居民的居住的舒適度。因此可以在建筑的墻面合理增加開窗面積,將冬季室內熱損失降到最小,增加氣密性,又不會影響夏季的通風。在窗戶外側增設推拉式擋板,夏季在庭院綠化一側形成低窗,冷空氣順勢進入,降低室內溫度。室內熱空氣上升,通過另一側的高窗排出(圖6)。

圖6 通風優化設計示意圖

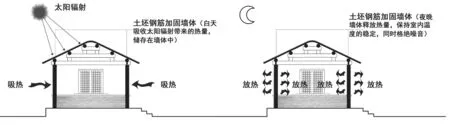

(4)現代材料和生土材料的結合

朱家峪村民居的建筑材料一般為石材、生土和磚塊,將這些材料的熱惰性進行對比發現,其中生土的保溫蓄熱性能最佳。而在朱家峪傳統民居中,土坯墻應用最為普遍,但是這種墻體抗拉性能較差,經過歲月的沉淀,這種墻體會遭到破壞。從綠色設計優化的角度考慮,在保護傳統村落原始風貌的基礎上,應盡量使得墻體的蓄熱大于散熱,使其吸收更多太陽輻射(圖7),同時墻體要堅固耐用,因此需要對墻體進行節能改造。墻體保留傳統材料夯土加碎石,在外墻面增加保溫系統構造,其構造由里至外依次為谷泥殼飾面、混合砂漿、碎石生土墻、水泥砂漿找平層、膠粘劑、EPS板、抗裂砂漿耐堿玻纖網格布、谷泥殼飾面。

圖7 墻體的優化設計

結語

本文通過分析朱家峪村選址及規劃理念、院落的空間布局、建筑材料、節能、節水等方面所蘊含的綠色設計理念,以解決朱家峪傳統村落院落空間布局和傳統民居建筑的不足為目的。針對這些問題提出了將綠色技術和傳統村落的保護相結合的優化策略和改造方式。研究成果既可以為全國傳統村落的綠色優化設計提供指導,又能夠為傳統村落的修繕和發展方向提供借鑒意義。本文的研究結果主要分析了朱家峪村所蘊含的綠色設計理念的基本信息,以體系化的方法進行優化研究,提出了傳統村落在院落空間和民居建筑方面的綠色優化策略,解決了目前朱家峪村院落空間的防風、路面環境差、可再生能源的利用和建筑空間布局不合理等問題。雖然本文在針對這些問題提出的綠色優化策略在實際的運用實施中還有待進一步完善和改進,但是能夠為美麗鄉村建設背景下中國傳統村落的保護與更新提供一種創新研究思路。

資料來源:

圖1,表1:根據參考文獻[10]自繪;

圖2:根據參考文獻[8]自繪;

文中其余圖表均為作者自繪。