時尚泛生物化

郭力瑄 尤珈

關鍵詞:時尚泛生物化 生物材料紅茶菌 紅茶菌時裝 服裝設計 創(chuàng)新應用

引言

在現(xiàn)今綠色生產領域中,生物科技的介入為新型產品的創(chuàng)意和表現(xiàn)提供了前所未有的空間;同時在“泛生物藝術”新興理念的推動下,生物藝術這種復合體擁有了更強的包容性,不只是停留在生物藝術家與活體生命的“對話”,而是普遍涉及到生物材料的運用、生態(tài)藝術的觀看方式、生物信息的圖形生成等多種層次。在此背景下,生物科技與時尚行業(yè)相互融合,催生了“時尚泛生物化”的設計趨勢。生物科技正在重新定義織物及其未來,傳統(tǒng)意義上織物僅攤在外觀和表層的時尚屬性,正在被科技滲透、交匯與融和,以此派生出新形式的生物設計美學。

隨著紅茶菌“素食皮革”在服裝設計界的出現(xiàn),我們看到生物學與當代時尚更加緊密結合,藝術家與設計師逐漸參與到以生物材料為媒介的創(chuàng)作中來,促進了全球范圍生物設計的發(fā)展。生物材料紅茶菌在時尚界的創(chuàng)新應用很大程度上開啟了生物領域從科技到藝術再到設計的發(fā)展演變。

一、時尚的泛生物化

(一)從生物藝術到生物設計

生物藝術又稱BIOART,BIOART被解釋為生物科學與藝術的交叉學科,這一概念的提出最早來源于藝術家愛德華多·卡茨[1]。在此背景下中央美術學院魏穎老師成立“泛生物藝術”工作室(PBS,pan-bioartstudio),并于2016年舉辦《當形式不成為態(tài)度——生物學和當代藝術的相遇》展覽后,提出“泛生物藝術”這一概念。“泛”旨在說明藝術與生物的結合可以超越技術上的借鑒與融合,延伸到材料、圖像、數(shù)據(jù)和概念等諸多層面。[2]“泛生物藝術”的概念為生物設計從維度的拓展上尋到一個出口,正如策展人威廉·邁爾斯在《生物設計:自然、科學、創(chuàng)造力》一書中所說:“生物設計超越了單純的仿生學設計,其在實現(xiàn)整合與跨界的同時合成了新的復合對象與系統(tǒng)建構。”[3]

“From Bio-art to Bio-design”[4],設計師們探尋生物設計的思維模式,將生物科技與當代美學融合,實現(xiàn)設計行為從“大眾化”到“藝術性”再到“突破性”的創(chuàng)新目的。

(二)生物設計引領時尚泛生物化隨著可持續(xù)設計理念被推上熱潮,生物設計也逐漸從一個生物醫(yī)學領域的專有詞匯,變?yōu)閺V泛應用于生物時尚領域的新興概念。倫敦藝術大學中央圣馬丁藝術與設計學院也指出“生物設計是探索生物信息化的設計策略,可以作為可持續(xù)創(chuàng)新的驅動力。”在生物設計視域下,時尚泛生物化可以被理解為是一種新的未被命名的,動態(tài)趨勢的特征,目前生物設計本身正作為其核心,支撐著時尚泛生物化的進程。

當代時尚的泛生物化令大眾在選擇時尚時,能夠與自然建立更健康且平等的關系,體現(xiàn)了生物設計中環(huán)境友好的特征。生物設計引領時尚泛生物化的最終目的是引導設計師在設計思維與生物技術的融合上能夠搭建有別于傳統(tǒng)的設計語言框架,采用生物學概念的設計手法,傳達生物設計對人文的關懷以及當代時尚現(xiàn)狀的反思。

二、時尚的泛生物化初現(xiàn):生物材料紅茶菌的應用

(一)生物材料紅茶菌進入時裝領域

時尚作為時代審美價值的集中體現(xiàn),產業(yè)背后整個生產鏈的生態(tài)環(huán)保化尤為重要。在此環(huán)境與市場需求的驅動下,生物設計分別以直接來源于自然、仿生學設計、生物設計制造這三種途徑廣泛地構建與時尚領域的聯(lián)系。其中生物設計制造融合了藝術設計與生物工程,設計制作新型生物材料以服務于新形式的時尚產品。在“綠色革命”席卷時尚界的今天,生物材料從生產到廢棄全程無污染,既友好環(huán)境又親善人類,這類生物材料的應用也成為服裝設計發(fā)展的新動力。

時尚領域的“泛生物化”以Suzanne Lee關于生物材料紅茶菌的開發(fā)作為開端,畢業(yè)于中央圣馬丁藝術學院的Lee關注服裝行業(yè)中的污染現(xiàn)象,提出Bio-Couture這一理念并創(chuàng)辦同名公司,此后便開啟了生物材料在時尚領域的應用。如今紅茶菌材料作為一種可循環(huán)利用、天然無污染的環(huán)保材料可直接運用在服飾設計中,時尚領域對此材料的應用也被《時代周刊》評為2010年50項最佳發(fā)明之一。

(二)紅茶菌材料的基礎特性分析

1886年,紅茶菌材料被英國科學家Brown首次發(fā)現(xiàn)。在生物材料領域,早期紅茶菌材料還是作為一種微觀上的細菌纖維素膜被應用在生物醫(yī)藥與組織工程等領域。2003年,紅茶菌時尚先鋒蘇珊·李開始創(chuàng)作紅茶菌時裝并于2011年在TED發(fā)表演說。紅茶菌時裝的出現(xiàn)表明了紅茶菌材料在宏觀上的服用性能、時尚屬性以及社會影響等方面開始被時裝領域挖掘。

紅茶菌“細菌織物”[5]是以紅茶菌菌群發(fā)酵獲得的細菌纖維素(bacterial cellulose,BC)[6]為原材料,經過進一步加工制成的紅茶菌生物紡織品。利用紅茶菌來培養(yǎng)微生物“面料”,根據(jù)茶葉品種、時間、溫度及碳源配方等培養(yǎng)條件的不同,培養(yǎng)出材料的質感和色彩也不盡相同。因此造就了其作為織物的多樣性,也成就了這種新型材料在時裝領域發(fā)展的更多可能性。

1. 紅茶菌材料的感官特性分析區(qū)別于絲、麻、棉等傳統(tǒng)纖維,紅茶菌材料在視覺效果上為茶棕色,具有天然的有機感,摒棄了機器生產的單一面貌,且由于培養(yǎng)基內營養(yǎng)物質分布不均使材料呈現(xiàn)出斑駁的類似于皮膚的肌理,因此紅茶菌材料也被稱為“素食皮革”。紅茶菌材料與植物纖維相比,不含半纖維素、木質素等雜質,以100%的纖維素形式存在[7],因此擁有皮革般的觸覺體驗,輕薄而堅韌。此外紅茶菌材料由于生長發(fā)酵過程會帶有一定的刺激性酸味,目前已有研究者嘗試用專用的調和油去改善材料的味覺特性。

2.紅茶菌材料的服用性能分析紅茶菌材料作為生物紡織品其在服用性能方面有很多可取之處。原生層面——紅茶菌材料創(chuàng)造了在色澤、肌理上都無可替代的生物時裝,給人以獨特的審美體驗;工藝層面——紅茶菌材料為設計師提供了更多再創(chuàng)作的機會:紅茶菌纖維素是由直徑3~4 nm 的微纖組合成40~60nm 粗纖維束交織形成的超精細的三維網狀結構[8],中間存有很多“孔道”,且分子內存有大量的親水基團,因此具有超高的機械強度,良好的透氣、透光性,極強的吸水及保水性能。值得關注的是,紅茶菌生物材料本身良好的生物相容性使其可以在含有環(huán)保染料的培液中生長不受阻礙,這使生產材料所需的染色技術和處理工藝都能夠更加可持續(xù)。

3. 紅茶菌材料交互體驗分析在體驗經濟時代,產品設計不再是只以造型為主的活動,新的經濟模式使得整個服裝設計行業(yè)致力于提升消費者與產品設計之間的參與性,以形成雙向的交互體驗,并進一步開發(fā)服裝的隱性價值。[9]紅茶菌材料與當代時尚行業(yè)的交互不僅僅停留在單向的形、色、質等外在物質層面,在內在情感體驗上,這種生物屬性的時尚媒介也能傳達雙向的反饋。

宏觀上來看,可以通過設計、制造、獲取、穿戴/護理、丟棄五個階段探究紅茶菌材料與自然及使用者的交互:在設計和制造中,材料的生產方式和創(chuàng)作理念上相較于傳統(tǒng)工業(yè)均有所突破;材料的獲取簡便快捷,且作為體驗型材料可使用戶獲得全過程參與感;穿戴體驗時,材料的微生物屬性使其可以作為親膚面料使用,但也因其強吸水性使材料仍存在防水性能上的缺陷;材料最終作為“時尚垃圾”丟棄時能夠被天然降解,不會對環(huán)境造成污染。紅茶菌材料的整個時尚生命過程形成了良性的生態(tài)閉環(huán),通過其交互體驗有效地使我們從時尚行為上靠近自然,遠離污染。

三、時尚的泛生物化發(fā)展:紅茶菌材料在時裝領域的創(chuàng)新應用

伴隨著紅茶菌材料在服裝生態(tài)設計領域的初探,Bio-Couture正在預測另一個時尚未來,我們不再依賴不可持續(xù)的石化工業(yè),而是轉向生物技術模式。在這種模式下,誕生了生物材料工程的閉環(huán)系統(tǒng),該系統(tǒng)通過天然發(fā)酵獲取材料,不需要化學染料,制作過程無污染。生物科技在時尚領域的應用讓我們相信一個充滿生物設計的美好的未來[10]。在時尚泛生物化的藍圖下,藝術家和設計師們積極探索紅茶菌時裝的創(chuàng)新方式,以進一步開發(fā)其在時裝設計領域的應用潛力。

紅茶菌材料作為一種半開發(fā)材料,對其主要成分細菌纖維素膜的運用屬于對生物材料的再創(chuàng)造。利用生物材料進行探索性設計,應在設計和開發(fā)過程中針對材料的審美途徑、服用性能、交互方式等方面對其特性進行深入的分析總結,以獲得更多材料開發(fā)的反饋[11]。此外,由于紅茶菌材料的應用在服裝設計領域較為新穎,大眾對這種時尚元素的識別需要一個過程,時尚的泛生物化發(fā)展亟需設計師以材料功能為中心,開發(fā)個性且多樣化的環(huán)保材料,以獲取獨特且有意義的用戶體驗。

(一)天然色彩:紅茶菌材料的色彩表現(xiàn)紅茶菌材料的色彩表現(xiàn)主要分為兩種,一是通過傳統(tǒng)的培養(yǎng)方式,使紅茶菌材料呈現(xiàn)出茶的本色;二是在生長過程中或在獲得纖維素膜后經染色使材料呈現(xiàn)豐富的色彩效果。觀其色,以紅茶菌材料為載體的時裝色彩在審美層面上直接給予我們天然感與藝術性兼?zhèn)涞囊曈X感受,目前多家公司針對材料易染色的特性,運用多種方式實現(xiàn)其在色彩上的創(chuàng)意再造。

以BioCouture公司為首,設計團隊創(chuàng)作了“生物系列”服裝并且在紅茶菌材料的色彩方面有所突破。生物牛仔夾克(Bio - denimJacket)使用靛藍快速、有效地染出深沉的牛仔藍;生物飛行夾克(BioBomber)運用甜菜根等天然染料印制出有機圖樣;生物摩托車手皮夾克(BioBiker)則通過添加金屬釘以增加服裝的細節(jié)設計,在鐵氧化作用下使紡織材料產生預設的裝飾圖案;生態(tài)和服(EcoKimono)同樣借由鐵氧化原理,局部染色達到深色印花效果。

此外,另一位專注于紅茶菌材料色彩研究的設計師薩莎·勞琳(Sacha Laurin)于2015年在巴黎時裝周展出了她的紅茶菌時裝,其中作品《美人魚裙》于2017年5月榮登《國家地理》雜志。勞琳目前在加州的戴維斯市經營著一家名為康普茶時裝的公司,她結合天然染色和人工工藝,針對紅茶菌面料的色彩、光感和質感做了進一步的創(chuàng)造,使材料可以模仿皮革、帆布、絲綢等材質給人的視覺感受。薩沙·勞琳拓展了材料在審美層面的多樣化,她將紅茶菌生物材料塑造為一種新的可持續(xù)時尚的設計語言,引領了紅茶菌時裝的秀場潮流,如圖1~6。

(二)“無縫合”時裝:紅茶菌材料的立體塑形納米級結構造就了紅茶菌材料遠超植物纖維的強韌性,也為設計師探索材料服用性能提供了更多的空間。塑其形,干法——紅茶菌材料可以待干燥平整后像普通織物一樣裁剪和縫制;濕法——紅茶菌材料無需縫合可直接立體塑形為特定的模制形狀。制作工藝的多樣化使紅茶菌材料在服務于服裝立體造型藝術的過程中規(guī)避了新型材料在服用功能方面的阻礙,拓展了生物時裝的新形象。

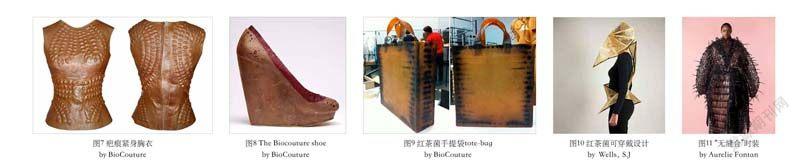

疤痕緊身胸衣是BioCouture公司在造型藝術上做的創(chuàng)新嘗試,設計師提出制造仿人類皮膚的生物時裝的設計構思,將濕的纖維素覆蓋在處理過的的木質體上待其干燥后直接成衣。這種工藝同樣適用于服飾品類制作,BioCouture公司在“生活”展覽中展示用微生物生產的世界上第一只“長大”的鞋子,并且在“制作的力量”展覽中展出利用3D木制模具建模成型的紅茶菌手提袋。“纖維素手套”藝術家阿蘭娜·林奇甚至將人體作為模具,利用紅茶菌材料作為藝術媒介探索我們與微生物的關系。

相較于品牌和藝術家的創(chuàng)作,設計院校則為紅茶菌時裝注入更個性化的再創(chuàng)造思維以發(fā)揮材料立體塑形的特性。就讀于德國不來梅藝術學院的設計師Wells,S.J將紅茶菌材料拉伸到三角剖分算法創(chuàng)建的激光切割結構上,用三維建模軟件創(chuàng)造出一組可穿戴物品,使作品在設計和生成上呈現(xiàn)出明顯的數(shù)字化,而不僅是有機化;來自英國愛丁堡藝術學院的設計師Aurelie Fontan專注于生物設計和循環(huán)經濟,通過種植和回收材料來創(chuàng)造可完全拆卸和二次回收的紅茶菌時尚元素,最終完成“無縫合”時裝系列以踐行生物設計的可持續(xù)理念,如圖7~11。

(三)未來織物:紅茶菌材料與先鋒設計理念的結合當代先進科技與藝術思潮正在不斷顛覆紅茶菌生物材料的形象,多領域融合推動著紅茶菌材料在服裝設計界拓展新的表現(xiàn)形式,使其在基本服用性能之外,延伸到交互層面創(chuàng)建更有價值的用戶體驗。

從材料的天然性來看,紅茶菌時裝作為一種有機媒介能夠延展和反饋我們與自然的交流:于東倫敦大學學習時裝紡織品和生物學的泰勒·威爾遜(Taylor Wilson)將仿生學理念注入生物時尚,仿照生命體來設計材料結構,創(chuàng)造了仿生視角下的可持續(xù)未來織物;紐約設計師AliSchachtschneider則設想了一個生物設計的未來:人們使用生物材料來制造家具、服裝和工具。設計師Ali將成片的紅茶菌濕面料放置在穿戴者身上保持靜止干燥七天,以此過程來感知身體與可穿戴時尚產品間的關系,讓生物制造成為“身體的延伸”。

就時裝的前衛(wèi)感而言,紅茶菌“未來織物”能夠實現(xiàn)微生物的有機感和先進制造力相互作用的目的:德國創(chuàng)業(yè)公司ScobyTec于2014年創(chuàng)作了紅茶菌情緒感應機車夾克,這是摩托車愛好者Karl-LudwigKunze,藝術家Carolin Wendel和大學教授Bernhard Schipper的合作。

該作品結合了兩種新興趨勢:可穿戴計算和可持續(xù)時尚,設計者用皮革油涂抹紅茶菌材料并將其熨燙以增強韌度,同時采用納米技術對其編程,最終制成實時可視化駕駛員心情的多功能感官機車夾克。西奧·喬維里和懷特費瑟2017年夏天在“投機生命生物實驗室”研發(fā)了紅茶菌混合纖維素服裝,該項目入選了第11屆《時尚流行》。紅茶菌混合纖維素服裝的生產滲透了生物塑料印刷的設計理念,使用3D打印基板將圖案合并到紅茶菌材料上:有機生產的紅茶菌和機械生產的PLA這兩種纖維素的交錯增加了服裝材料的結構強度,同時也為紅茶菌時裝增添了對比鮮明的線性設計元素,如圖12~15。

四、時尚的泛生物化展望:紅茶菌時裝的價值探索與發(fā)展趨勢分析

在時尚趨向可持續(xù)與跨界融合的時代,科學家與設計師正通力合作推進全球紅茶菌時裝的創(chuàng)新性發(fā)展。著眼生物時尚的未來,紅茶菌時裝不單是一種可持續(xù)的創(chuàng)作形式,作為藝術理念與設計實踐充分融合的生物時裝范本,詮釋了生物時尚的當代價值并推動著時尚泛生物化的發(fā)展進程。

紅茶菌時裝因涵蓋了生物與藝術共生的設計理念,其在當代設計領域的創(chuàng)新應用價值也必然是多維度的:從這種新型綠色時尚產品的本質來看,紅茶菌材料在服裝設計中的應用挖掘了生物材料的服用價值,使有機材料成為時尚的愿景不僅限于理想的范疇[12];對當今時尚的反思上紅茶菌時裝也區(qū)別于以往的時裝藝術,它正在以生態(tài)發(fā)展的視角引導社會和消費者思考時尚更合理的存在方式:在可持續(xù)時尚領域中,紅茶菌材料可再生且獲取較為平民化,能使不同階層的創(chuàng)作者與消費人群參與到紅茶菌時尚中,引發(fā)大眾開放性的情感反應,并在此過程中敦促服裝行業(yè)實現(xiàn)綠色生產向公眾過渡的目的[13]。

就目前紅茶菌服裝未能在商業(yè)上得到批量化生產的情況來看,紅茶菌時尚產品若想真正做到從“搖籃到搖籃”[14],重塑我們創(chuàng)造和消費時尚的方式,其仍需正視產品研發(fā)與達到商業(yè)規(guī)模之間存在的差距。倫敦帝國理工學院的合成生物學家湯姆·埃利斯認為,在大規(guī)模生產之前紅茶菌材料還需要做一些調整,“如果我們能生產出一種細菌纖維素,它具有皮革、棉花或合成纖維從未出現(xiàn)過的新特性,那么它就有了真正應用價值,而不僅僅是成為一種有趣的時尚”。紅茶菌時尚的發(fā)展仍需要國際生物時尚的響應,紅茶菌時裝制造商BioCouture公司正在發(fā)起“追求時尚為善”的全球倡議,創(chuàng)建全球性創(chuàng)新平臺并召集品牌、零售商、供應商、非營利組織和創(chuàng)新者,共同志向紅茶菌時尚引領下的“時尚為善”的未來[15]。相信在各領域和各階層愛好者的帶領下,紅茶菌材料推動時尚以生物設計為核心,從技術到產品再到行業(yè)的蛻變將指日可待。