依托關(guān)鍵要素實(shí)施大單元教學(xué)

任芝

摘要:大單元教學(xué)是教師根據(jù)課程標(biāo)準(zhǔn),在充分考慮學(xué)情的基礎(chǔ)上,對(duì)現(xiàn)行教材進(jìn)行有機(jī)整合,將教學(xué)內(nèi)容按照某種邏輯和順序劃分為若干主題的“大單元”,引導(dǎo)學(xué)生開展深度探究的一種教學(xué)理念或模式。高中物理大單元教學(xué),可以基于核心目標(biāo)的一致性,確定教學(xué)內(nèi)容;通過核心方法的強(qiáng)化,聯(lián)結(jié)知識(shí)方法,明確探究過程,引領(lǐng)問題解決;在核心問題的導(dǎo)向下,突破重難點(diǎn);重視評(píng)價(jià)與質(zhì)疑,促進(jìn)策略的形成和遷移運(yùn)用。

關(guān)鍵詞:大單元教學(xué);關(guān)鍵要素;高中物理

本文系江蘇省教育科學(xué)“十三五”規(guī)劃2020年度重點(diǎn)資助課題“指向高中學(xué)科核心素養(yǎng)的大單元教學(xué)設(shè)計(jì)研究”(編號(hào):Ba/2020/02/04)的階段性研究成果。大單元教學(xué)是教師根據(jù)課程標(biāo)準(zhǔn),在充分考慮學(xué)情的基礎(chǔ)上,對(duì)現(xiàn)行教材進(jìn)行有機(jī)整合,將教學(xué)內(nèi)容按照某種邏輯和順序劃分為若干主題的“大單元”,引導(dǎo)學(xué)生開展深度探究的一種教學(xué)理念或模式。這樣的教學(xué),能夠減少知識(shí)碎片化的弊端,有利于促進(jìn)學(xué)生習(xí)得結(jié)構(gòu)化的知識(shí),掌握解決問題的一般性方法。通過教學(xué)案例的分析和實(shí)踐,我們發(fā)現(xiàn)高中物理大單元教學(xué)的關(guān)鍵要素有核心目標(biāo)、核心方法、核心問題及評(píng)價(jià)與質(zhì)疑等。本文以《氣體狀態(tài)實(shí)驗(yàn)規(guī)律》一課為例,具體說明上述四個(gè)關(guān)鍵要素在大單元教學(xué)實(shí)施中的意義。

一、依托“核心目標(biāo)”確定教學(xué)內(nèi)容

在整個(gè)高中物理學(xué)習(xí)過程中,學(xué)生會(huì)遇到很多具有相似核心目標(biāo)的知識(shí)。由此,我們可以把具有關(guān)聯(lián)性的內(nèi)容進(jìn)行合并,形成大單元,使學(xué)生的學(xué)習(xí)具有連貫性,從而建構(gòu)結(jié)構(gòu)化的知識(shí)。

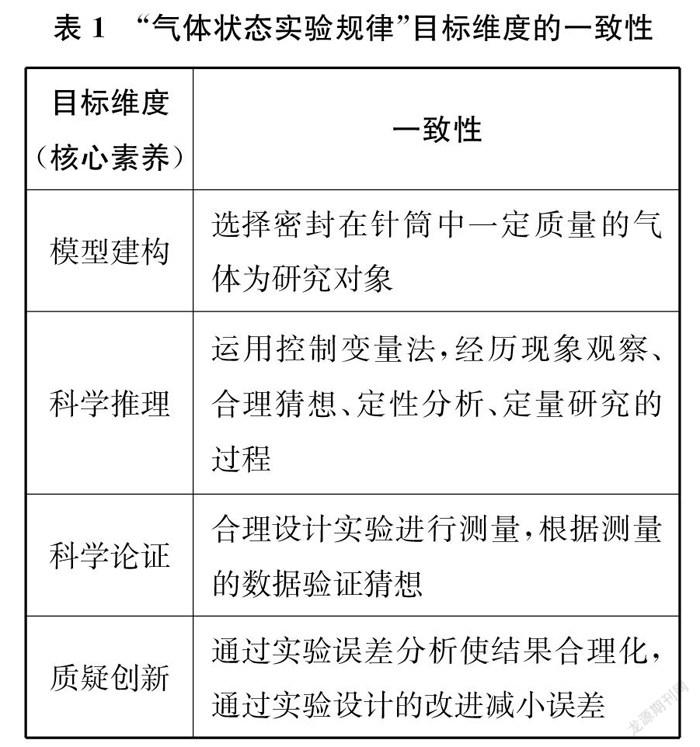

人教版高中物理選擇性必修第三冊(cè)第二章《氣體、固體和液體》的第二、第三節(jié)分別介紹了氣體的三個(gè)狀態(tài)參量(溫度、壓強(qiáng)、體積)間的兩兩關(guān)系。這兩節(jié)內(nèi)容在培養(yǎng)科學(xué)思維的目標(biāo)維度上具有一致性,因而,在教學(xué)設(shè)計(jì)上也具有一致性(詳見表1)。我們可以基于核心目標(biāo)的一致性,確定大單元教學(xué)內(nèi)容——?dú)怏w狀態(tài)實(shí)驗(yàn)規(guī)律。

二、依托“核心方法”引領(lǐng)問題解決

高中物理教學(xué)中,我們不僅要注重基礎(chǔ)知識(shí)、基本規(guī)律的傳授,更應(yīng)加強(qiáng)對(duì)學(xué)生研究問題和解決問題的科學(xué)思維方法的指導(dǎo)與訓(xùn)練。而掌握物理學(xué)科的特點(diǎn),熟悉研究問題和解決問題的方法是至關(guān)重要的。物理規(guī)律的研究過程中經(jīng)常用到的科學(xué)思維方法有模型法、等效法、估算法、圖像法、極限法等。在氣體狀態(tài)規(guī)律的探究過程中,可通過核心方法引領(lǐng)問題解決,從而實(shí)現(xiàn)教學(xué)目標(biāo)。

《氣體狀態(tài)實(shí)驗(yàn)規(guī)律》一課教學(xué),首先利用控制變量法把規(guī)律的探究分解為等溫、等壓、等容變化三個(gè)過程。具體教學(xué)過程如下:

(請(qǐng)一位學(xué)生上講臺(tái)吹氣球,先將氣球放在一個(gè)被割了一條縫的瓶子里吹,再將氣球放到密封的瓶子里吹,現(xiàn)象分別如圖1、圖2所示。)

師比較兩次氣球的大小,思考造成區(qū)別的原因。

(學(xué)生思考并交流。教師演示實(shí)驗(yàn):放入液氮中的氣球變癟;將氣球從液氮中拿出,氣球又恢復(fù)到原來的大小。)

師思考一下:為什么會(huì)出現(xiàn)這樣的變化?

(學(xué)生思考并交流。)

師為了描述物體的機(jī)械運(yùn)動(dòng),物理學(xué)中引入了哪些物理量?

生引入了位移、速度、加速度、動(dòng)能等物理量。

師為了研究氣體的性質(zhì),我們常用氣體的壓強(qiáng)、體積和溫度這三個(gè)物理量來描述氣體的狀態(tài)。要想研究氣體的這三個(gè)狀態(tài)參量之間的關(guān)系,應(yīng)采用什么樣的研究方法?

生控制變量法。

師我們首先來研究一定質(zhì)量的氣體,在溫度不變的條件下,壓強(qiáng)與體積的變化關(guān)系。我們把這種變化稱為氣體的等溫變化。相應(yīng)地,還有氣體的等壓變化、等容變化。等同學(xué)們探究得到等溫變化的規(guī)律后,可以自己嘗試設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)方案探究等壓變化、等容變化的規(guī)律。通過剛才的定性實(shí)驗(yàn)和日常生活經(jīng)驗(yàn),大家猜想一下:一定質(zhì)量的氣體,在溫度不變時(shí),其壓強(qiáng)與體積之間有何關(guān)系?

生體積減小,壓強(qiáng)增大。

師通過上述情境,我們得到的只是氣體壓強(qiáng)和體積的定性關(guān)系。下面,我們通過實(shí)驗(yàn)來研究這兩個(gè)量之間的定量關(guān)系。

接下來,師生在探究過程中,采用理想模型、定性分析、定量研究等方法,使規(guī)律逐漸顯現(xiàn);然后,在數(shù)據(jù)處理的過程中,通過表格法、圖像法使數(shù)據(jù)觀察可視,用化曲為直的方法讓結(jié)果直觀;在誤差分析中,通過補(bǔ)償法、減小相對(duì)誤差法質(zhì)疑創(chuàng)新。這也體現(xiàn)了大單元教學(xué)的優(yōu)勢(shì),實(shí)現(xiàn)了知識(shí)的聯(lián)結(jié)和遷移。比如,減小相對(duì)誤差法在“驗(yàn)證機(jī)械能守恒定律”實(shí)驗(yàn)選擇重物的過程中有所體現(xiàn):選擇質(zhì)量大、體積小的重物的目的是忽略空氣阻力的影響。所以在本課的實(shí)驗(yàn)過程中,原本實(shí)驗(yàn)所用針筒的最大容積是20 mL,如果換用最大容積為100 mL的針筒,那么約06 mL的連接端的體積就可以忽略不計(jì)了。

三、依托“核心問題”引領(lǐng)重難點(diǎn)突破

相較于平鋪直敘的講授式教學(xué),教師通過主題鮮明的核心問題循循善誘,激發(fā)學(xué)生的求知欲,能夠有效促進(jìn)學(xué)生的學(xué)習(xí)走向深入。尤其在實(shí)驗(yàn)探究時(shí),教師基于實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象用核心問題驅(qū)動(dòng)學(xué)生積極思考,后一個(gè)問題成為前一個(gè)問題的答案,同時(shí)又是新問題的引線,從鞏固舊知識(shí)向掌握新知識(shí)演化,從現(xiàn)象往本質(zhì)遞進(jìn),從而突破教學(xué)的重難點(diǎn)。

《氣體狀態(tài)實(shí)驗(yàn)規(guī)律》一課教學(xué),通過四個(gè)核心問題引領(lǐng)學(xué)生的實(shí)驗(yàn)方案設(shè)計(jì),解決這四個(gè)核心問題的過程就是讓實(shí)驗(yàn)方案逐步明確的過程。四個(gè)核心問題如下:

1.實(shí)驗(yàn)中的研究對(duì)象是什么?

2.如何改變壓強(qiáng)p和體積V?

3.如何測(cè)量壓強(qiáng)p和體積V?

4.如何控制氣體的質(zhì)量m和溫度T保持不變?

實(shí)驗(yàn)誤差分析時(shí),通過七個(gè)核心問題讓學(xué)生的思維螺旋上升,一方面分析出誤差產(chǎn)生的原因,另一方面得出減小實(shí)驗(yàn)誤差的方法。七個(gè)核心問題如下:

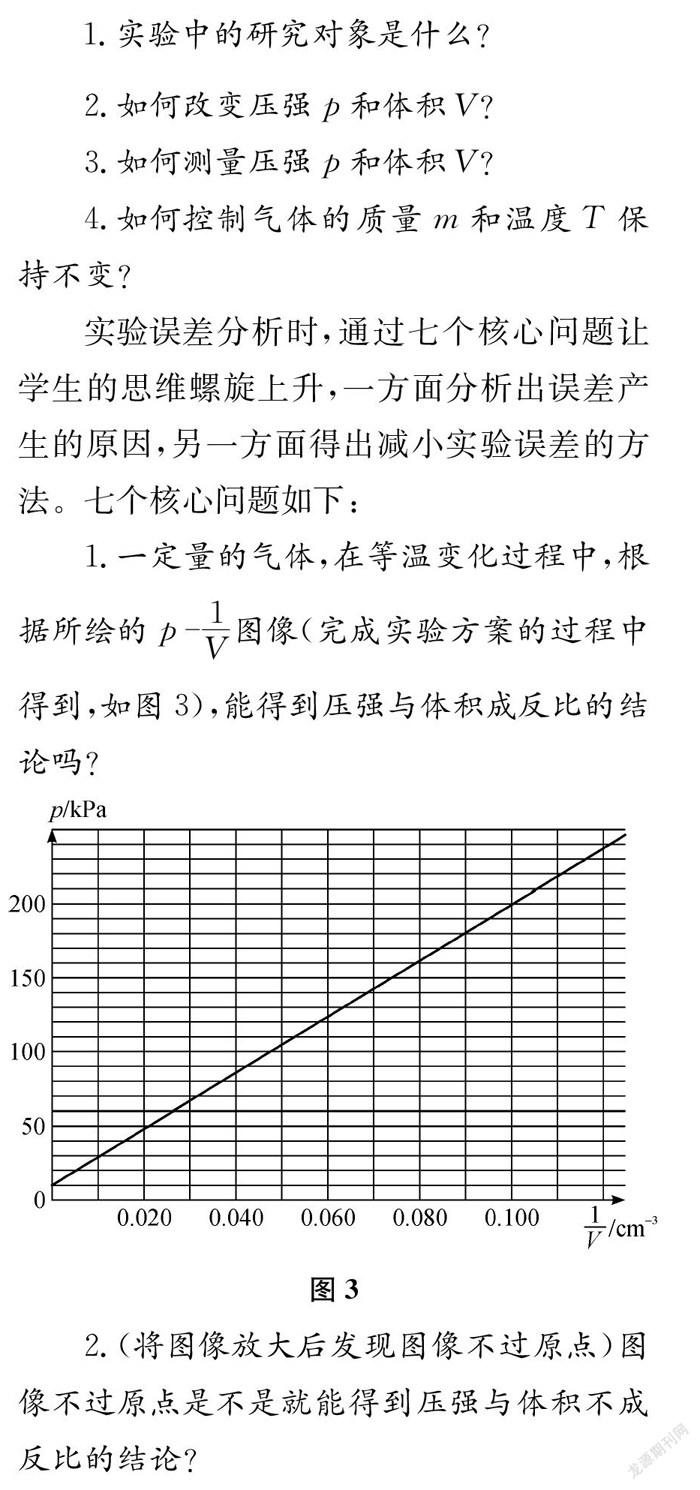

1.一定量的氣體,在等溫變化過程中,根據(jù)所繪的p1V圖像(完成實(shí)驗(yàn)方案的過程中得到,如圖3),能得到壓強(qiáng)與體積成反比的結(jié)論嗎?

2.(將圖像放大后發(fā)現(xiàn)圖像不過原點(diǎn))圖像不過原點(diǎn)是不是就能得到壓強(qiáng)與體積不成反比的結(jié)論?

3.是什么原因造成圖像不過原點(diǎn)?(預(yù)設(shè):偶然誤差。對(duì)此,教師可再次實(shí)驗(yàn),引導(dǎo)學(xué)生發(fā)現(xiàn)仍然不過原點(diǎn)。)

4.實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)中會(huì)不會(huì)有哪個(gè)因素造成圖像不過原點(diǎn)呢?(預(yù)設(shè):可能與橡皮管內(nèi)氣體的體積有關(guān)。)

5.橡皮管內(nèi)氣體的體積只有06 mL,怎么會(huì)對(duì)圖像造成這么大的偏差?

6.在什么樣的情況下可以將橡皮管內(nèi)的氣體體積忽略掉?

7.得到壓強(qiáng)與體積成反比的結(jié)論后,能不能在圖像上把橡皮管內(nèi)的氣體求出?可以作什么樣的圖像?

四、依托“評(píng)價(jià)與質(zhì)疑”促進(jìn)遷移運(yùn)用

學(xué)生經(jīng)歷探究過程的最終目的是擁有解決問題的方法和能力。上述三個(gè)要素強(qiáng)調(diào)的是學(xué)生學(xué)方法、用方法的過程,這個(gè)過程同時(shí)也是科學(xué)思維發(fā)展的過程。所以,還要有讓整個(gè)教學(xué)過程形成閉環(huán)的要素,即評(píng)價(jià)。在大單元教學(xué)中,對(duì)學(xué)生的評(píng)價(jià)不能局限于結(jié)果性評(píng)價(jià),過程性評(píng)價(jià)也很重要。評(píng)價(jià)者也不能局限于教師,還應(yīng)該鼓勵(lì)學(xué)生成為評(píng)價(jià)的主體(自評(píng)、互評(píng))。評(píng)價(jià)的過程本身就是檢驗(yàn)?zāi)繕?biāo)是否達(dá)成的過程,也是學(xué)生提煉內(nèi)化知識(shí)的過程。學(xué)生只有主動(dòng)評(píng)價(jià)、質(zhì)疑所學(xué)的知識(shí),才能發(fā)現(xiàn)問題、提出問題,進(jìn)而主動(dòng)探索問題。

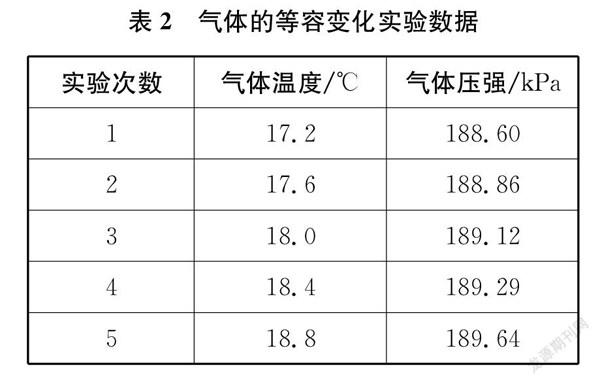

以本節(jié)課氣體的等容變化探究實(shí)驗(yàn)中數(shù)據(jù)的處理為例,教師讓學(xué)生展示自己設(shè)計(jì)的探究過程并說明邏輯關(guān)系,請(qǐng)其他小組學(xué)生對(duì)探究方案提出質(zhì)疑和改進(jìn)意見,運(yùn)用評(píng)價(jià)與質(zhì)疑的方式推動(dòng)學(xué)生應(yīng)用前面所涉及的思維方法探究規(guī)律,以此檢驗(yàn)核心目標(biāo)的達(dá)成情況。

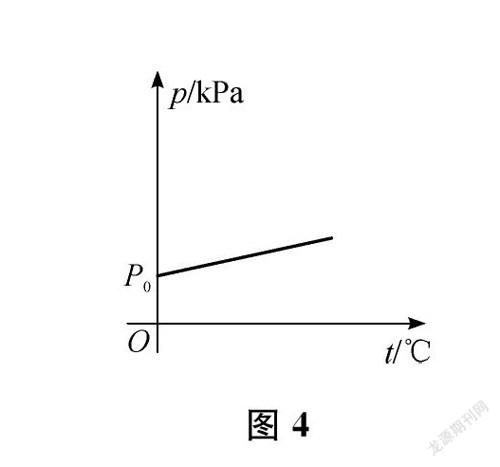

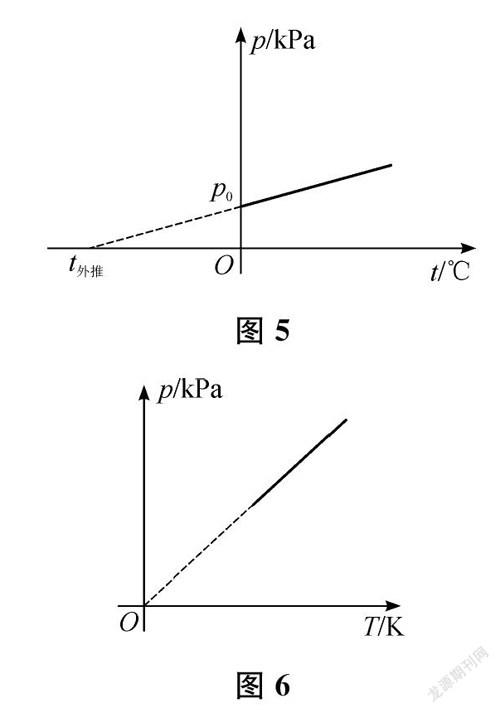

學(xué)生根據(jù)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)(見表2)畫出圖像(如圖4,此處僅為示意圖,后同),得出結(jié)論:在氣體體積不變時(shí),壓強(qiáng)與溫度為線性關(guān)系,可以用方程p=p0+kt表示。

學(xué)生互評(píng):“這個(gè)規(guī)律不夠簡(jiǎn)潔,在運(yùn)算的時(shí)候需要確定0 ℃時(shí)的壓強(qiáng)。” “我們可以把圖像反向延長(如圖5),計(jì)算出與橫軸的交點(diǎn),得到t0=-2720 ℃。”“畫圖像時(shí),可以把橫軸轉(zhuǎn)換為開爾文溫標(biāo)。”……最終,學(xué)生重新畫出圖6,得出查理定律。

高中物理大單元教學(xué),可以基于核心目標(biāo)的一致性,確定教學(xué)內(nèi)容;通過核心方法的強(qiáng)化,聯(lián)結(jié)知識(shí)方法,明確探究過程,引領(lǐng)問題解決;在核心問題的導(dǎo)向下,突破重難點(diǎn);重視評(píng)價(jià)與質(zhì)疑,促進(jìn)策略的形成和遷移運(yùn)用。

參考文獻(xiàn):

[1] 程佳燕,史佳麗.高中生物大單元教學(xué)的情境創(chuàng)設(shè)——以《生物遺傳的細(xì)胞學(xué)基礎(chǔ)》為例[J].教育研究與評(píng)論(中學(xué)教育教學(xué)),2021(6).

[2] 楊鳳樓.促進(jìn)高中物理深度學(xué)習(xí)的“問題鏈”策略研究[J].物理教師,2021(6).