基于H-C方法的地震斷層面快速識別方法研究

——以2021-05-22青海瑪多MS7.4地震為例

楊彥明 劉興盛 任 靜 戴 勇 張 云 趙文舟

1 內蒙古自治區地震局,呼和浩特市哲里木路80號,010010 2 青海省應急管理廳信息中心,西寧市西關大街57號,810001 3 中國地震臺網中心,北京市三里河南橫街5號,1000454 上海市地震局,上海市蘭溪路87號,200062

2021-05-22 02:04:11青海省果洛州瑪多縣(34.59°N, 98.34°E)發生MS7.4地震,震源深度17 km,是繼達日MS7.7地震后巴顏喀拉塊體內部發生的又一次7.0級以上地震活動。1900年至今,巴顏喀拉塊體及周緣地區共發生22次MS7.0以上地震,繼1997年西藏瑪尼MS7.5地震之后,中國大陸發生的MS7.0以上地震均位于該塊體及周緣地區。塊體內部活動性相對較弱,發育眾多北西向斷裂[1],規模較大,具有晚第四紀活動性,具備強震孕育和發生的構造條件[2]。

瑪多地震震區600 km范圍內大部分臺站的寬頻帶波形資料出現限幅現象,對利用近震數據進行震源機制反演和發震斷層判斷產生一定限制。本文采用文獻[3]方法獲得可靠的震源機制中心解進行后續分析,利用震源-矩心(hypocenter-centroid, H-C)斷層面快速測定方法[4]推算發震斷層面,在不需要參考余震情況下,即可快速識別地震破裂方向。為驗證該方法的準確性,結合區域地質構造、余震序列空間展布、區域應力場、烈度等震線以及震后科考資料,綜合驗證本文的測定結果,并進一步分析和探討瑪多MS7.4地震可能的發震構造以及發震機制,為震區周邊的地震危險性分析提供基礎數據。

1 研究區地質背景

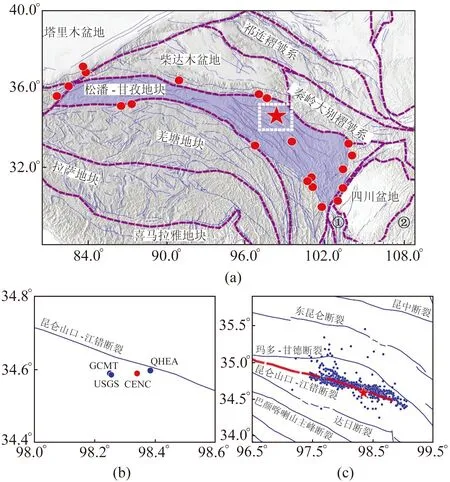

青藏高原自早古生代以來經歷多期構造變形事件,發育5條近東西走向、規模較大的板塊縫合帶,縫合帶之間是較為穩定的構造塊體[5]。瑪多MS7.4地震發生于青藏高原松潘-甘孜地塊(圖1),該塊體由晚古生代阿尼瑪卿-南昆侖縫合帶、早古生代昆侖山縫合帶以及三疊紀可可西里-金沙江縫合帶所圍限[6]。地塊總體呈倒三角形,夾持于羌塘地體、東昆侖-西秦嶺造山帶和龍門山逆沖推覆帶之間[7]。塊體內部的鮮水河和甘孜-理塘兩條深斷裂將其劃分為3個部分:鮮水河深斷裂以北區域為巴顏喀拉地槽褶皺帶,甘孜-理塘深斷裂以西部分為義敦地槽褶皺帶,兩條深大斷裂所夾部分為雅江地槽褶皺帶[1,8]。研究學者又將松潘-甘孜地塊統一成獨立的構造單元,稱為巴顏喀拉塊體,塊體巖石層結構、地質構造以及地球物理場特征與周邊相鄰塊體均存在較為明顯的差別[9]。

(a)主要地質構造及震中分布,紅色五角星為瑪多MS7.4地震,紅色圓點為巴彥喀拉塊體周緣及內部MS7.0以上歷史強震,紫色虛線代表構造分區邊界線,藍色實線為斷裂,藍色陰影區為巴顏喀拉塊體,①、②為揚子克拉通;(b)不同機構給出的瑪多MS7.4地震震中位置,USGS為美國地質調查局,GCMT為全球矩心矩張量,CENC為中國地震臺網中心,QHEA為青海省地震局;(c)余震分布,紅色五角星為瑪多MS7.4地震,藍色圓點代表余震震中圖1 研究區地質構造及地震分布Fig.1 Geological structures and epicenter distribution in the study area

青藏高原受到印度板塊向北東方向推擠,而其北側以及北西和北東側邊界受到阻擋,使得青藏高原沿北東方向縮短,存在擠壓隆升作用,內部物質向東逃逸,從而使青藏高原周邊產生一系列北西向斷裂以及褶皺構造系,而在高原內部則形成一系列裂谷和大型走滑斷裂系[10]。深部物質向東逃逸過程中受到四川盆地的剛性阻擋,逃逸流分裂為兩個方向,繞四川盆地分別向東南和東北方向擠出[11]。因此,巴顏喀拉塊體成為青藏高原地殼運動方向轉變的樞紐地帶,也是中國大陸構造運動劇烈的地區之一。

瑪多MS7.4地震發生于昆侖山口-江錯斷裂東段附近,該斷裂走向為NWW,傾向NE,高傾角,總長度近700km,以左旋走滑性質為主[12]。其西段位于巴顏喀拉塊體北部邊界帶上,向西與東昆侖斷裂帶相連接,交匯處為帚狀特征,東昆侖斷裂帶依次與瑪多-甘德斷裂、昆侖山口-江錯斷裂、達日斷裂、巴顏喀拉山主峰斷裂等一系列NW走向斷裂帶相交匯。昆侖山口-江錯斷裂作為東昆侖斷裂帶分支斷裂,向SE方向延伸,其東段逐漸與NW走向的瑪多-甘德斷裂靠近。瑪多-甘德斷裂規模較大,位于東昆侖斷裂帶和達日斷裂之間,呈明顯的線性特征。斷裂西起曲麻萊,經扎陵湖和鄂陵湖北部地區,至瑪多以西區域,斷裂展布近EW向,進入瑪多盆地北緣向東延展,走向轉為NW向,經甘德、班瑪延伸至青海省外,全長近650 km。震源區附近展布瑪多-甘德斷裂中段,走向310°~315°[13],與昆侖山口-江錯斷裂走向角度相差30°~40°,兩者存在明顯的走向角度差異。

2 資料與方法

本文搜集國內外眾多研究機構給出的地震點源參數(表1)和震源參數(圖1(b)、表2)。地震序列初始定位結果來源于中國地震臺網中心和青海地震局地震目錄。選取2021-05-22~31震源區發生的余震進行分布特征研究,為保證結果的可靠性,篩選臺站記錄最小個數為3的定位結果,最終獲得1 343次地震事件,最小震級為ML0.7,最大震級為MS5.2。

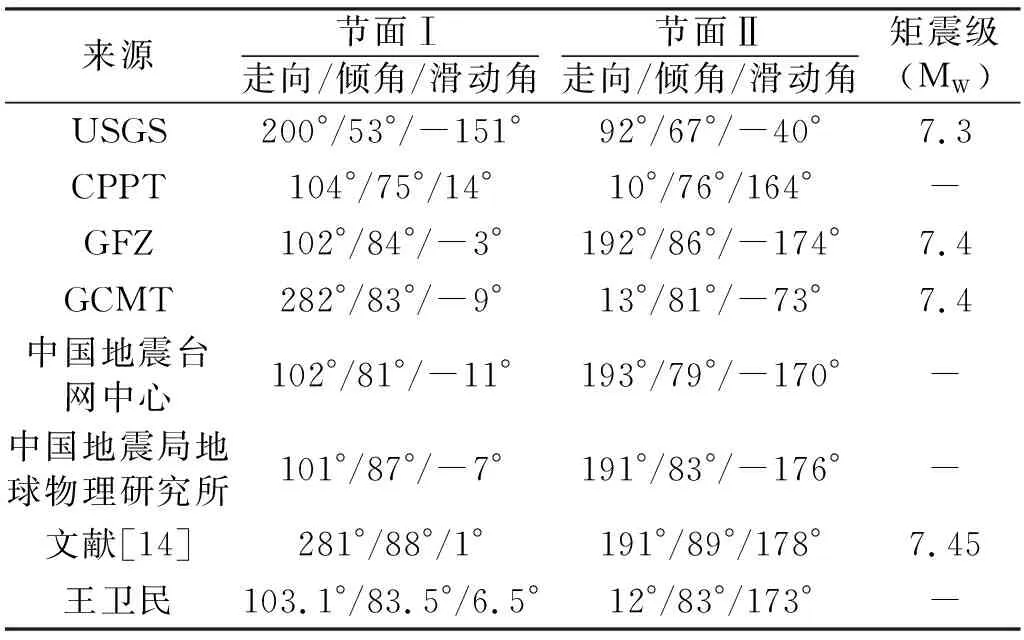

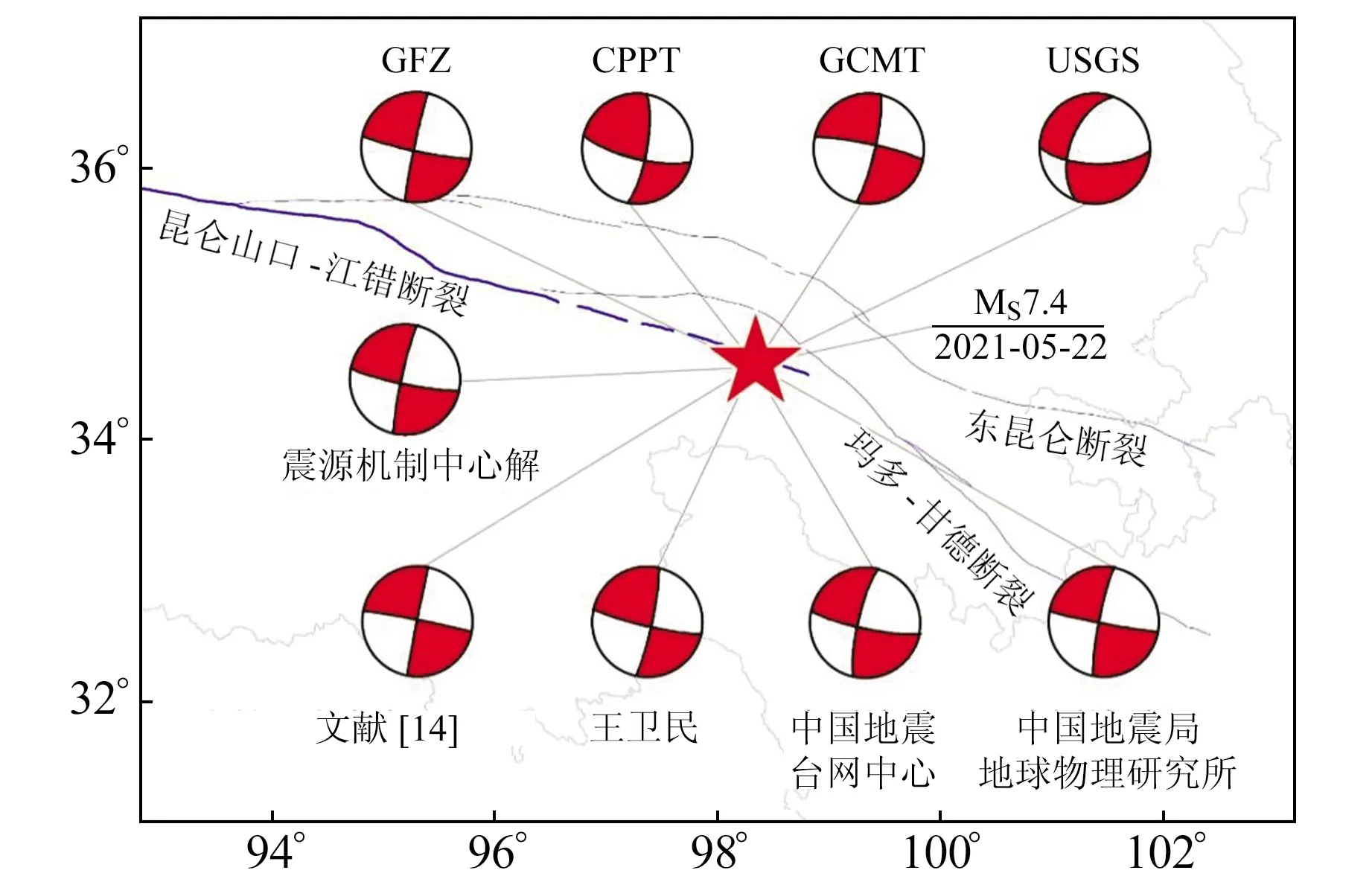

表1 不同機構給出的地震點源參數

表2 不同機構給出的震源基本參數

采用萬永革[3]提出的方法確定震源機制中心解,利用H-C斷層節面快速測定方法[4]對瑪多地震的發震斷層進行快速判斷。震源位置由臺站到時確定,用來表征地震破裂傳播的起點。矩張量解提供矩心位置,可反映破裂斷層面的重心。將震源、矩心、震源機制解節面同時投影到三維空間,矩心設置在節面Ⅰ和節面Ⅱ交線上,若震源正好處在某一個節面上,則該節面就為發震斷層面;若震源不處在任何一個節面上,需要分別計算震源與節面Ⅰ和節面Ⅱ的距離,將距離較小的節面判斷為發震斷層面。該方法在獲得較為可靠的震源初始位置以及矩心矩張量解的情況下,能夠快速測定發震節面。

3 震源機制中心解及穩定性

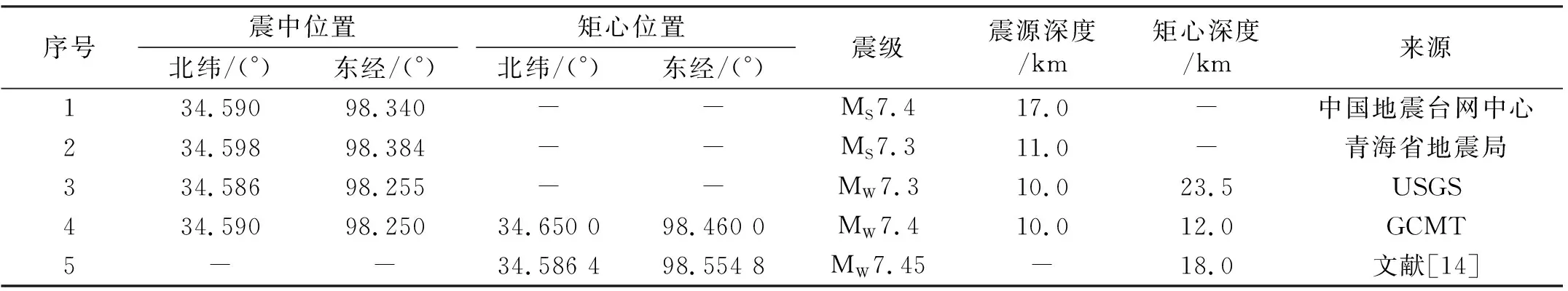

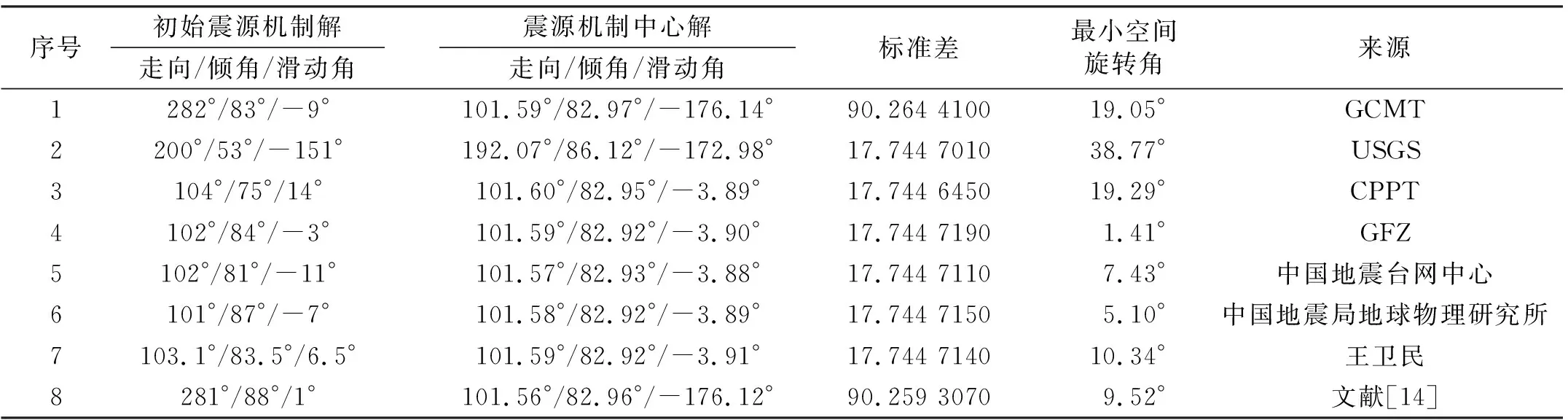

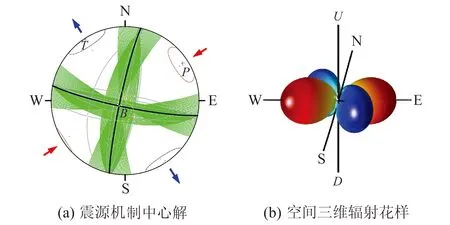

將表1中不同機構和學者給出的瑪多地震震源機制解結果以震源球形式繪制成圖(圖2)。可以看出,瑪多主震是以走滑性質為主的地震。利用各震源機制解計算震源機制中心解[3],確定適宜的結果進行后續分析。

圖2 不同機構給出的震源機制以及震源機制中心解Fig.2 Focal mechanism and central focal mechanism from different institutions

表3為計算結果,可以看出,以不同震源機制解作為初始值,計算得到的震源機制中心解的標準差最小值為17.744645,最終確定震源機制中心解節面Ⅰ為101.60°/82.95°/-3.89°,節面Ⅱ為192.08°/86.14°/-172.94°(計算自節面Ⅰ結果)。

表3 不同震源機制解結果獲得的中心解及其誤差

如表3所示,除序號1和8外,其余6組震源機制解的標準差均在萬分位出現差異,表明各機構的震源機制解較穩定。GCMT和文獻[14]給出的震源機制解與其余6組之間的差異偏大,造成偏差的原因與選取的臺站波形資料、速度結構模型、反演方法有關。由圖3可知,各震源機制解分布較為集中,表明各震源機制解結果具有穩定性和可靠性。選取的震源機制中心解是與所有解的偏差平方最小的結果,也表明震源機制中心解可信度較高,可以代表各結果進行后續發震構造分析。

圖3 震源機制中心解及空間三維輻射花樣Fig.3 Central focal mechanism and its 3D radiation pattern

4 發震斷層面快速測定

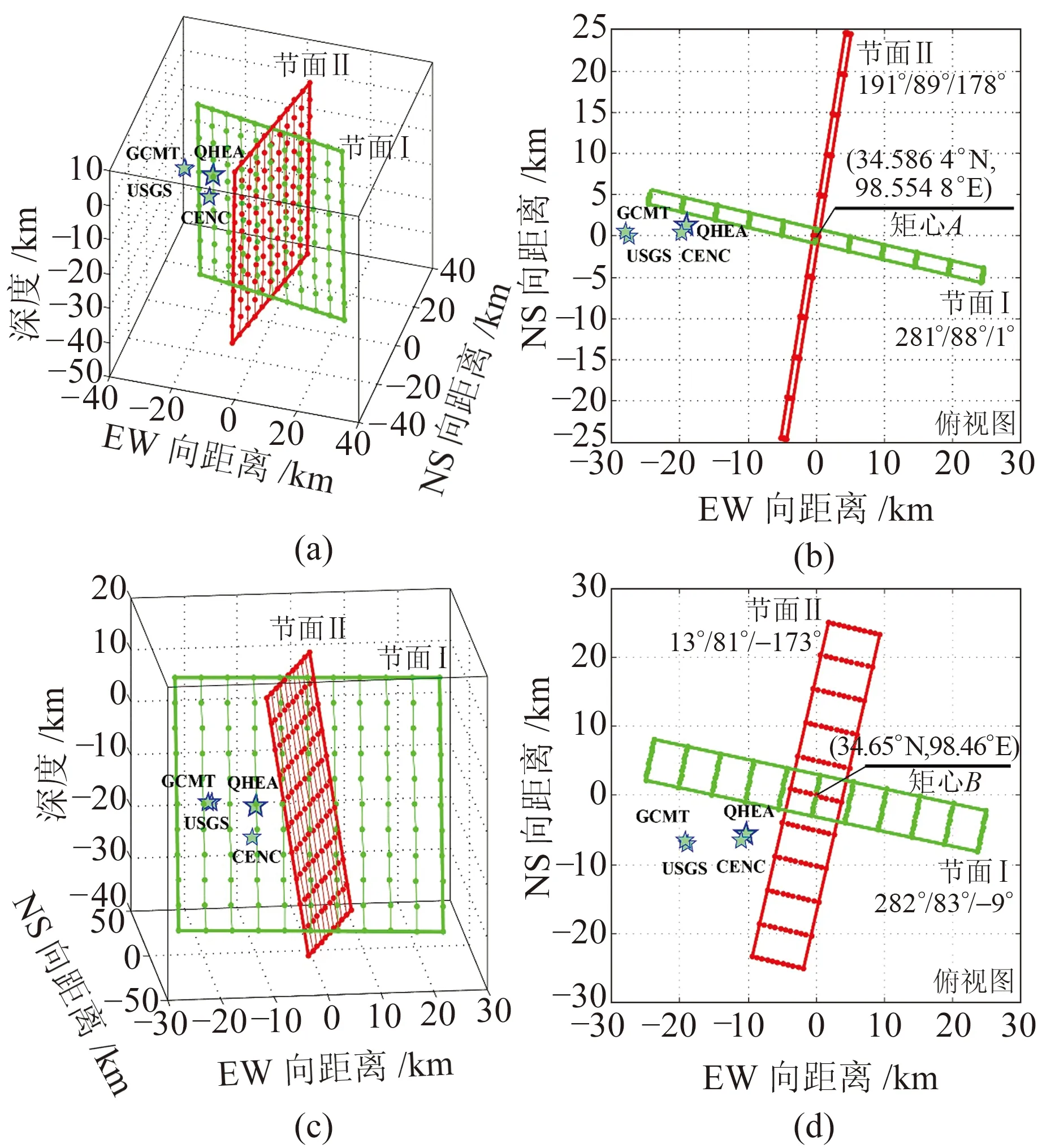

分別利用中國地震臺網中心(CENC)和GCMT發布的震源定位信息,以及上述矩心位置和震源機制解兩個節面進行發震斷層面測定,其中矩心三維空間坐標分別為A(34.586 4°N, 98.554 8°E, 18 km)和B(34.65°N, 98.46°E, 12 km)。

將上述兩組矩心位置和相應的震源機制解兩個節面以及CENC和GCMT發布的主震震源位置分別投影到三維空間,計算震源與兩個節面以及震源與矩心的距離。首先設定矩心位置為A,如圖4(a)和4(b)所示, CENC定位結果(34.59°N, 98.34°E, 17 km)與節面Ⅰ(NWW走向)距離為3.54 km,與節面Ⅱ(NNE走向)距離為19.52 km,震源和矩心相距19.74 km;GCMT定位結果(34.59°N, 98.25°E, 10 km)與節面Ⅰ距離為5.58 km,與節面Ⅱ距離為27.78 km,震源和矩心相距29.09 km。

設定矩心位置為B,如圖4(c)和4(d)所示, CENC定位結果(34.59°N, 98.34°E, 17 km)與節面Ⅰ(NWW走向)距離為9.42 km,與節面Ⅱ(NNE走向)距離為10.07 km,震源和矩心相距13.80 km;GCMT定位結果(34.59°N, 98.25°E, 10 km)與節面Ⅰ距離為10.61 km,與節面Ⅱ距離為16.78 km,震源和矩心相距20.47 km。上述兩組測定結果均顯示,與節面Ⅰ的距離最小,因此判斷節面Ⅰ為發震斷層面。

圖4 H-C方法結果Fig.4 The H-C plot of preferred solution

為進一步驗證結果的可靠性,分別利用USGS和青海地震局(QHEA)給出的震源參數(表2)進行H-C計算,結果見圖4。可以看出,當設定矩心位置為A時,USGS給出的震源位置與矩心、節面Ⅰ、節面Ⅱ的距離分別為5.66 km、27.25 km 和28.65 km,QHEA的震源定位結果與矩心、節面Ⅰ、節面Ⅱ的距離分別為3.16 km、19.21 km 和20.26 km。當設定矩心位置為B時,USGS給出的震源位置與矩心、節面Ⅰ、節面Ⅱ的距離分別為10.82 km、 16.26 km 和20.20 km,QHEA的震源定位結果與矩心、節面Ⅰ、節面Ⅱ的距離分別為7.92 km、9.01 km 和11.82 km。結果表明,震源位置與節面Ⅰ的距離最短。

綜合分析認為,上述4個機構給出的震源定位結果存在偏差,但均顯示節面Ⅰ為發震斷層面。

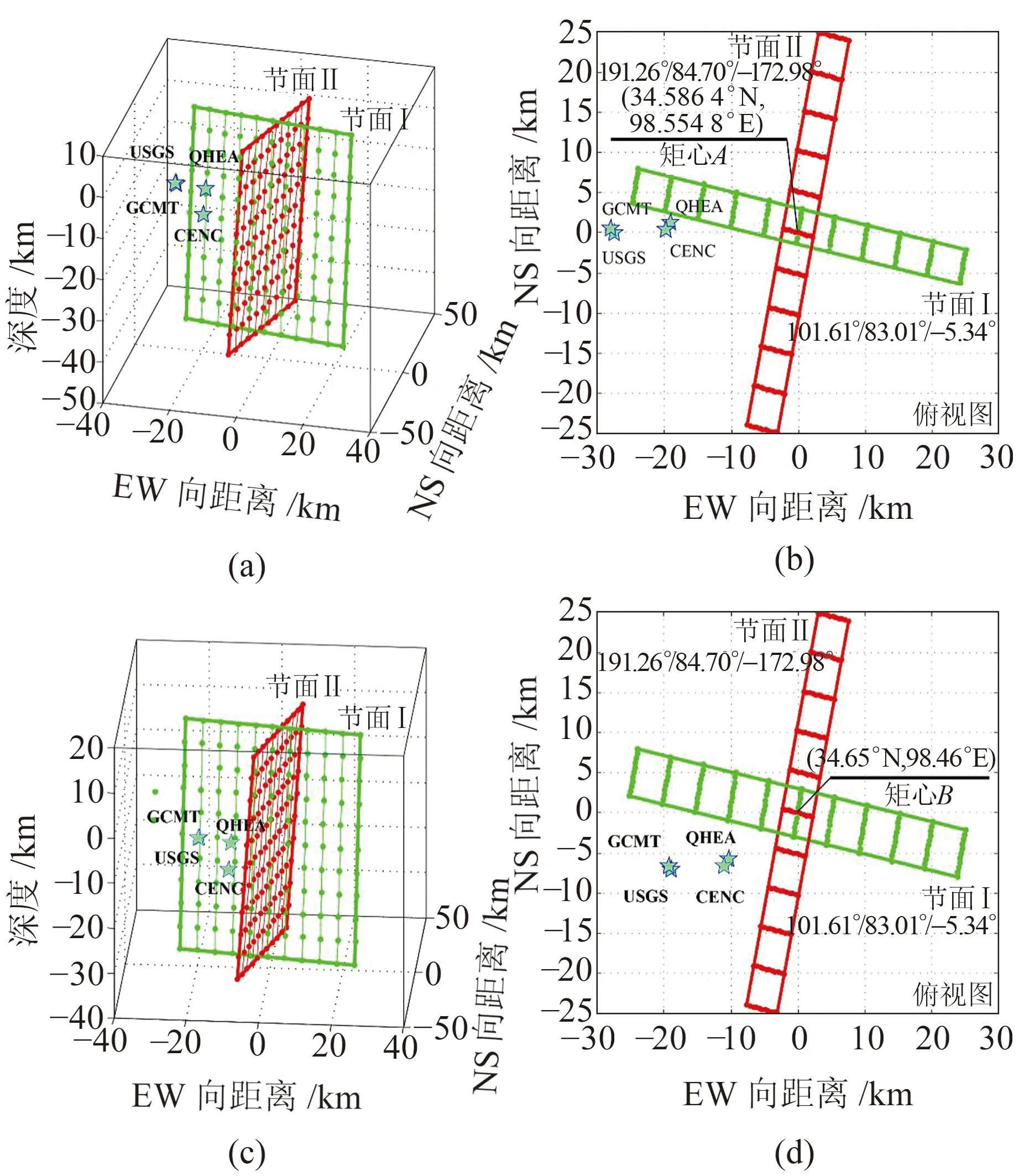

各機構給出的震源機制解結果所對應的參數數值之間存在一定差異,因此利用本文給出的震源機制中心解的兩個節面參數,重新采用H-C方法進行發震斷層面測算。

設定矩心位置為A,如圖5(a)和5(b)所示,CENC定位結果(34.59°N, 98.34°E, 17 km)與節面Ⅰ距離為3.74 km,與節面Ⅱ距離為19.41 km;GCMT定位結果(34.59° N, 98.25°E, 10 km)與節面Ⅰ距離為7.00 km,與節面Ⅱ距離為28.05 km。利用USGS和QHEA給出的震源參數(表2)進行H-C計算。USGS給出的震源位置與節面Ⅰ、節面Ⅱ的距離分別為7.10 km和27.54 km,QHEA定位結果與節面Ⅰ、節面Ⅱ的距離分別為3.92 km和19.51 km。上述4組主震定位結果均顯示,震源位置與震源機制中心解節面Ⅰ(101.60°/82.95°/-3.89°)的距離最小。設定矩心位置為B,如圖5(c)和5(d)所示,測定結果均顯示,CENC、GCMT、USGS、QHEA等4組定位結果與震源機制中心解節面Ⅰ的距離最小。其中QHEA定位結果與節面Ⅰ的距離最近,僅為7.85 km;USGS定位結果與節面Ⅰ的距離最遠,為11.05 km。綜合上述8組測定結果認為,震源位置與節面Ⅰ的距離最小,均顯示NWW走向的節面Ⅰ為發震斷層面。

圖5 震源機制中心解的H-C方法結果Fig.5 The H-C plot ofcentral focal mechanism

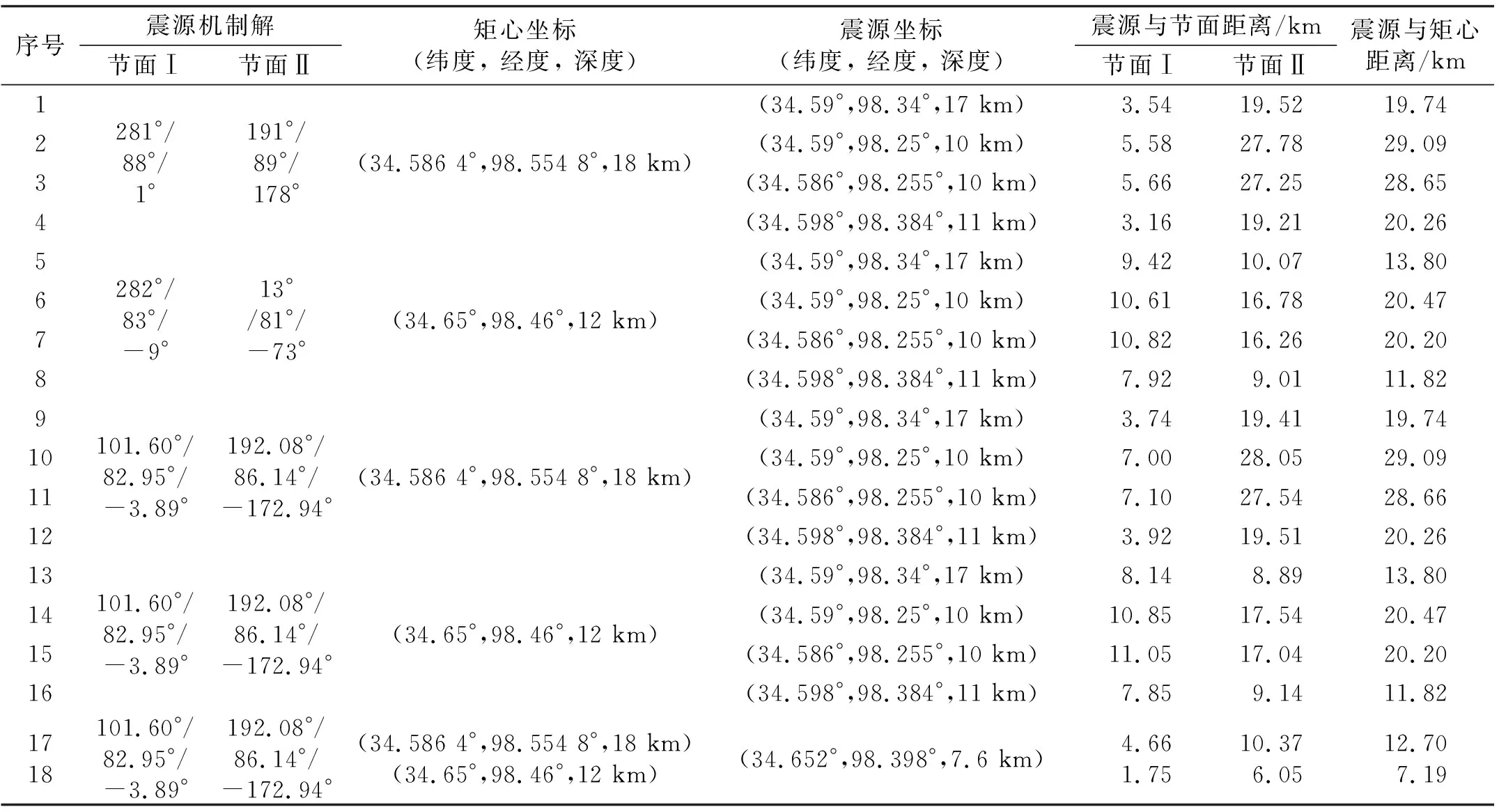

根據上述16組H-C方法測定結果可知,所有結論均一致,各機構給出的震源位置與NWW走向的節面距離最小,與NNE走向的節面距離較遠。16組詳細測定結果見表4(序號1~16)。綜合分析認為, NWW走向的節面Ⅰ為本次青海瑪多MS7.4地震的發震斷層面。

表4 H-C方法測定結果

5 分析與討論

5.1 發震構造分析

本次地震震源機制中心解獲得的兩組節面參數均可能為實際發震斷層,H-C方法判斷節面Ⅰ為發震斷層,為保證結果的準確性,需要綜合震源區地質構造特征、余震震中分布、地震烈度等震線以及野外調查資料等信息進行驗證。

對余震序列的分布特征進行分析,能夠較為直觀地表示發震斷層面的破裂延伸方向。截至2021-05-31,共發生ML0.5以上余震事件1 343次。從主震和余震的分布特征來看(圖1(c)),余震序列展布方向為NWW向,存在一條明顯的線性集中帶,優勢分布方向約為270°~290°。主震位于余震區偏中央部位,余震沿NWW方向雙側擴展。震源機制中心解節面Ⅰ走向為NWW向,與本次地震序列的線狀優勢分布方向一致。

余震區發育兩條主要斷裂,分別為昆侖山口-江錯斷裂和瑪多-甘德斷裂。余震序列主要沿江錯斷裂分布,兩者走向基本一致。而接近主震震源的瑪多-甘德斷裂,其走向與昆侖山口-江錯斷裂相差30°~40°,存在明顯角度差(圖1(c))。

地震烈度等震線也是判斷發震構造的重要參考因素之一。根據中國應急管理部地震和地質災害救援司發布的地震烈度調查結果可知,青海瑪多地震最高烈度為10度,烈度圈長軸為NWW走向,極震區長軸走向與烈度圈長軸走向一致。極震區烈度圈長軸方向、震源機制中心解節面Ⅰ走向以及昆侖山口-江錯斷裂三者走向基本一致,與瑪多-甘德斷裂走向存在較大的角度差別(圖6)。余震序列優勢分布方向以及精定位后的序列分布方向[15]與本次10度烈度圈的長軸方向一致。根據地震地質應急科學考察最新成果可知,地震地表宏觀破裂帶西起鄂陵湖南部,向東延伸,止于昌麻河鄉以東,整體走向NW,總長約160 km。調查結果表明,發震斷層為昆侖山口-江錯斷層,走向NW,左旋走滑性質,破裂段為江錯段[16]。

圖中烈度數據來源于中國應急管理部地震和地質災害救援司圖6 瑪多地震余震序列、烈度分布和震源機制Fig.6 The aftershock sequences,intensity distribution and focal mechanisms of Maduo earthquake

根據上述分析初步認為,震源機制中心解節面Ⅰ(101.60°/ 82.95°/ -3.89°)與昆侖山口-江錯斷裂屬性一致,走向基本相符,同為高傾角。節面Ⅰ為發震斷層節面,昆侖山口-江錯斷裂作為青海瑪多MS7.4地震的發震斷層更為合理。

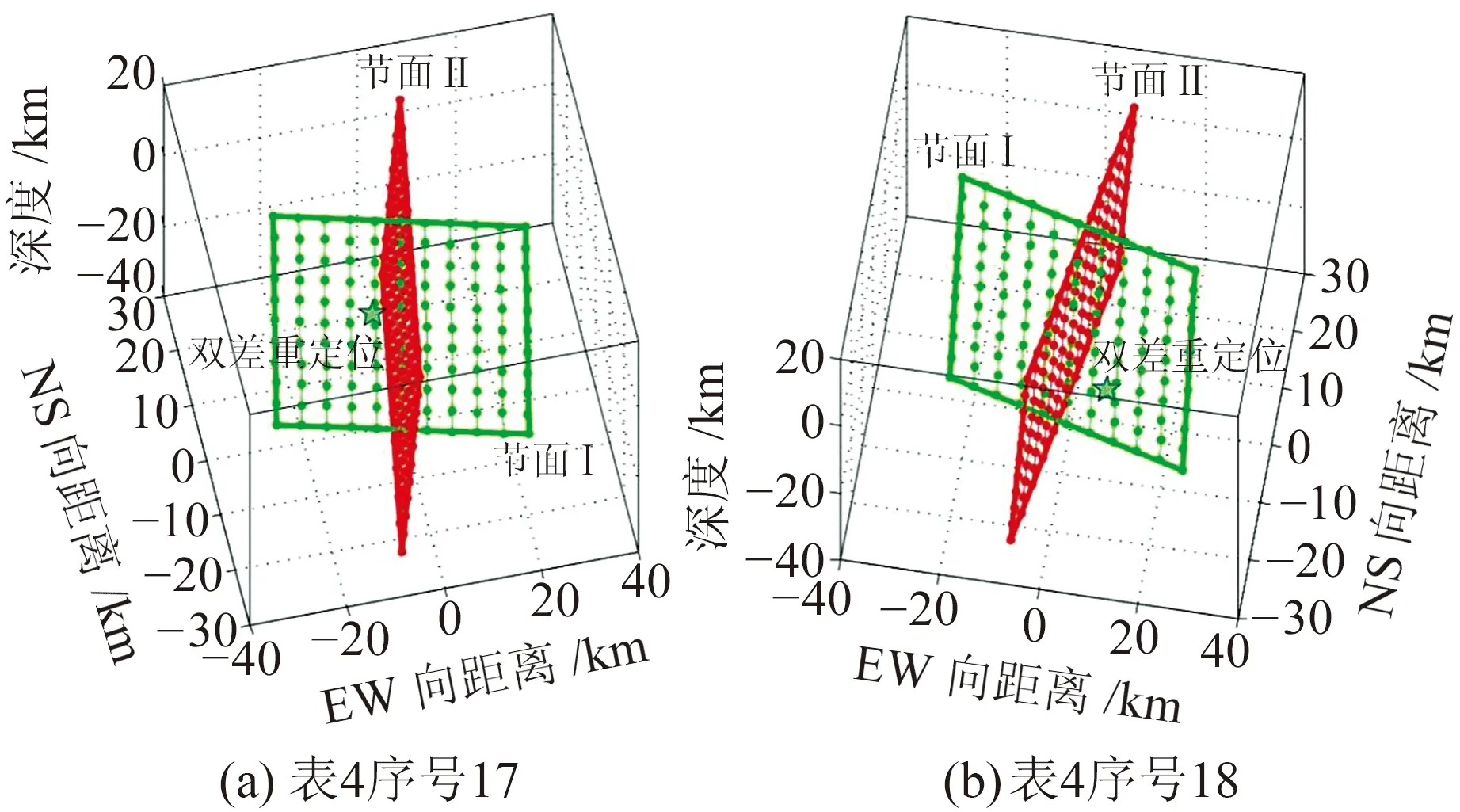

為進一步精確分析發震構造,利用王未來等[15]對瑪多MS7.4地震序列重定位的研究結果,再次利用重定位結果以及矩心數據進行H-C計算(見表4,序號17、18)。兩組測定結果(圖7)均顯示,震源位置與震源機制中心解節面Ⅰ的距離最小,NWW走向的節面Ⅰ為發震斷層面。

圖7 重定位后的H-C方法結果Fig.7 The H-C plot after relocation

王未來等[15]的重定位結果顯示,余震序列具有明顯的NWW線性走向分布特征,平均走向約為285°,認為昆侖山口-江錯斷裂為主要的發震斷層,該研究成果與本文利用H-C斷層面快速測定方法推算的發震斷層面一致。

根據GPS速度觀測數據可知,青藏高原東緣的運動總體上具有順時針方向旋轉運動變形特征[5]。青藏高原東緣構造應力場顯示,最大主應力、最小主應力方向分布具有明顯的差異性,最大主應力方向由北向南呈現出 NNE-NE-EW-NW向的變化特征;最小主應力方向空間差異明顯,也存在順時針旋轉特征[17]。本次地震震源機制中心解P、T軸方位角分別為56.99°和326.69°,與震源區最大主應力方向基本一致。

巴顏喀拉塊體是我國主要的地震活動區之一,昆侖山口-江錯斷裂屬于該塊體內部斷裂,為東昆侖斷裂帶的一條帚狀分支斷裂,主要表現為左旋水平滑動[12]。瑪多地震發生在昆侖山口-江錯斷裂的東延伸段,震源區內剪切作用是最重要的發震力學因素,由于北西向斷裂構造受到的剪切應力較北東向大,北西向受到的正壓力比北東向小[1],因此容易產生剪切滑動。

綜合以上分析,根據震源區地質構造特征、震后余震序列分布特征、區域構造應力場特征、烈度等震線特征以及野外地質考察結果認為,震源機制中心解節面Ⅰ(101.60°/82.95°/-3.89°)與昆侖山口-江錯斷裂屬性一致,余震序列優勢分布方向、極震區烈度圈長軸方向與節面Ⅰ性質相吻合,區域構造應力場最大主應力方向和最小主應力方向與震源機制中心解P軸和T軸方位角一致。因此本文推測,2021年青海瑪多MS7.4地震的發震斷層為昆侖山口-江錯斷裂,是一次以左旋走滑為主的地震事件。

5.2 發震機制初探

從主震和余震序列的分布特征來看(圖1(c)),地震余震序列展布方向為NWW向,存在明顯的線性集中帶,優勢分布方向約為270°~290°。主震位于余震區近中央部位,余震在主震兩側分布;破裂沿NWW向延伸,向雙側發展。此外,根據王未來等[15]的重定位結果可知,主震震源深度為7.6 km,余震序列震源深度分布范圍為4~16 km,在垂直深度上,主破裂同時向上、下延展。

青藏高原平均地殼厚度約為65 km,面波成像結果表明,巴顏喀拉地塊的中地殼主要處于20~40 km深度范圍[18],深地震探測剖面顯示該區上地殼的下邊界在17 km左右[19]。中地殼廣泛存在低速層[20],分布部分熔融或含水物質的粘滯性流體,具有低速、高導性質,其物質結構與上地殼脆性層明顯不同[21]。研究表明,破壞性地震常發生于地殼內波速高、低轉換的過渡區,大多數位于高速體一側[22]。本次地震序列主要發生在4~16 km深處[15],位于偏脆性的上地殼范圍內,而中地殼以韌性變形為主,且上、中地殼介質參數差異較大,上地殼波速高于中地殼。瑪多地震破裂起始深度為8 km左右,同時向上、下兩側破裂,未延伸至中地殼低速層,進一步表明本次地震發生于殼內波速高、低轉換區,位于波速較高的上地殼一側。瑪多地震屬板內地震,發生于巴顏喀拉塊體內部活斷層附近。震源區廣泛存在中地殼低速層,可能會促使脆性層與韌性層之間相互作用的復雜化。在板塊內部各塊體之間相互作用以及運動過程中,具有低速、高導性質的中地殼層可能會起到底部邊界作用和解耦作用,為應力集中、調整以及釋放提供必要條件[23]。

由于青藏高原整體由印度板塊向北東方向推擠,巴顏喀拉塊體以北地區受到強烈的擠壓隆升作用,塊體以南區域主要表現為內部物質向東-東南方向擠出,巴顏喀拉塊體下部地殼受到劇烈的形變作用。此外,由于低速層中存在部分熔融或含水物質的粘滯性流體,導致脆性與韌性轉換區附近強度降低,在區域應力作用下,強度降低的弱化帶持續變形,有利于應力進一步集中。因此,巴顏喀拉塊體周緣以及內部斷裂帶活動尤為強烈,是易發生破壞性強震的地區。

6 結 語

1)利用各機構給出的瑪多MS7.4地震震源機制解獲得震源機制中心解,結果表明,此次地震以走滑為主,震源機制中心解節面Ⅰ為101.60°/ 82.95°/ -3.89°,節面Ⅱ為192.08°/86.14°/-172.94°;P軸走向和傾角分別為56.99°和7.72°,T軸走向和傾角分別為326.69°和2.24°,B軸走向和傾角分別為220.62°和81.95°。

2)使用H-C方法進行地震發震斷層快速判斷。根據18組H-C方法測定結果可知,各機構給出的震源位置與NWW走向的節面Ⅰ距離最小,與NNE走向的節面Ⅱ距離較遠,均顯示節面Ⅰ為發震斷層面。

3)利用震源區地質構造、震后余震序列分布、區域構造應力場、烈度等震線以及野外地質考察成果對H-C方法測定結果進行綜合驗證,初步判斷此次地震斷層面為NWW走向的節面Ⅰ,昆侖山口-江錯斷裂為發震斷層,是一次以左旋走滑為主的地震事件。地震發生于地殼內波速高、低轉換的過渡區,位于高速體一側,是巴顏喀拉塊體周緣以及內部斷裂帶強烈活動的表現。

致謝:中國地震臺網中心提供地震事件目錄,余震序列地震目錄從青海省地震臺網獲得,防災科技學院萬永革教授提供震源機制中心解程序,部分圖件使用GMT進行繪制,斷層數據來源于2003年由鄧起東院士編制的斷裂資料,烈度數據來源于中國應急管理部地震和地質災害救援司,在此一并表示感謝。