個體化飲食護理對消化道出血患者凝血指標影響

劉璐璐

摘要:目的:探析消化道出血患者接受個體化飲食護理對患者凝血指標的影響。方法:抽選我院收治的70例消化道出血病例入組,選入時間在2020.4~2021.4,通過隨機數字表法對納入病例進行分組,以對照組命名的一組有病例35例,以常規護理模式進行干預,包括心理輔導、疾病宣教、體征監護、病房管理等護理措施;以觀察組命名的一組有病例35例,在常規護理基礎上,行個體化飲食護理干預,檢測血清白蛋白(ALB)、前白蛋白(PA)、轉鐵蛋白(TRF)三項指標,了解患者護理后營養狀況;檢測血清纖維蛋白原(Fbg)、凝血酶原時間(PT)、活化部分凝血活酶時間(aPTT),了解患者護理后的凝血功能。結果:觀察組的ALB、PA、TRF等指標高于對照組;觀察組的Fbg、PT、aPTT三項指標明顯優于對照組,有明顯差異(P<0.05)。結論:消化道出血患者接受個體化飲食護理,改善凝血功能,同時避免營養不良,預后效果佳。

關鍵詞:消化道出血;個體化飲食護理;凝血指標

【中圖分類號】 R573.2 【文獻標識碼】 A? ? ? 【文章編號】2107-2306(2022)10--02

消化道出血是發病率較高的一種消化系統疾病,出血速度快且血量大,發病后會出現便血、嘔血等表現,包括上消化道出血、中下消化道出血等,疾病類型較多,危害較大,具有較高的死亡率。疾病與治療等因素影響導致患者的食欲減退,營養供應不足,更不利于患者的預后康復。因此,治療期間加強護理配合,及時開展個性化飲食護理,提升患者的食欲,可改善營養狀況,提升機體免疫力,更好提升治療效果,從而消化道出血患者的臨床癥狀與體征。因此,本文以70例消化道出血患者作為研究對象,探析個性化飲食護理對患者凝血指標的影響,現匯報如下。

1 資料與方法

1.1資料

選擇70例消化道出血患者作為研究對象,病例均為我院于2020.4~2021.4收治病例,以隨機數字表法對70例病例劃分為兩個組,對照組中男性19例,女性16例,年齡36~76歲,平均值(49.5±3.1)歲,出血量在340~950mL,平均值(542.9±32.6)mL,出血位置:上消化道22例,下消化道13例;觀察組中男性17例,女性18例,年齡34~75歲,平均值(49.3±3.7)歲,出血量在342~953mL,平均值(540.7±34.6)mL,出血位置:上消化道20例,下消化道15例;兩組間病例無明顯差異,P>0.05。

納入標準:(1)經超聲影像、臨床體征等綜合診斷為消化道出血;(2)知情自愿,簽署同意書;(3)認知良好,配合度高。

排除標準:(1)有嚴重肝臟、腎臟疾病患者;(2)有認知障礙,無法正常交流溝通者;(3)資料內容不全者;(4)治療配合度低或抗拒治療者。

1.2方法

對照組實施常規護理模式,具體方法:(1)體征監護:對患者各項生命體征開展密切監護,評估患者的出血量,選擇合適靜脈建立靜脈通道,以便及時開展體液、血液補給;患者臥床期間應將患者頭部往一側偏,避免嘔吐、惡心過程中嘔吐物回流進入到氣道,引起窒息等不良事件。觀察患者的意識與精神狀態,若出現精神疲倦、體溫異常變化,呼吸困難等異常體征后,準確記錄各項數據信息,協助醫師處理異常體征;對患者甲床、皮膚變化情況進行觀察,特別注意顏色、光澤變化情況;記錄電解質、血氣分析指標,觀察并記錄排泄物情況,以便及時發現患者病情改善或惡化情況。(2)優化病房環境:病房內定期開窗通風,若外邊天氣冷或室外天氣不佳時則不可開窗或短暫開窗;保持室內整潔、安靜,嚴格控制探視人員與時間,禁止在室內與走廊喧嘩打鬧。(3)健康宣教:由護理人員為患者及家屬開展口頭宣教,告知消化道出血的常見誘因、危害與處理方法,發放健康宣教手冊,告知日常照護方法與注意事項,讓患者及家屬添加微信群與公眾號,由護理人員定期上傳圖文結合的科普內容,發布上消化道出血日常照護要點等視頻資料,以便供患者及家屬更好了解疾病與照護方法。(4)做好急救物品維護工作,由于消化道患者發病后再次出血風險較高,一旦出血量過大會危及患者的生命。日常護理過程中要做好搶救準備,在患者床旁準備好所需的急救用具與急救所需藥品,及時補其所需的器械與藥物。(5)心理護理:在嚴格按照無菌操作原則執行護理服務的同時,也需加強與患者的溝通交流,及時評估患者的心理狀態,了解患者不良情緒產生誘因,耐心聽取患者的疑問及困惑并及時給予解答,對于患者所提出的合理需求應盡可能予以滿足,并根據患者出現的負性心理開展針對性疏導,例如,對于治療及預后效果較為擔憂恐懼的患者,不僅需要加強健康宣教力度,也需重點告知疾病預后的可期待性,使患者對治療及預后抱有合理期待;日常可讓患者聽清音樂,觀察喜歡的電視劇、綜藝等,調節心理狀態。(6)加強特殊時段護理:寒冷、溫度較大時間段內出血風險較高,因此,在凌晨0:00~8:00,晚間17:00~24:00兩個特殊時段應加強監護力度,加強此時間段內高年資護士的排班占比,以便及時應對患者再出血問題。評估為高危風險人群也需加強監護力度。

觀察組在常規護理基礎上,開展個體化飲食護理,方法如下:(1)組建營養干預小組:由主治醫師、營養師各1名,5名專科護理人員共同組成,組織開展消化道出血與場內外營養支持相關知識的培訓學習,提升專科護士的知識儲備,強化護理技能。(2)獲取循證支持:通過搜索知網、萬方等數據庫,以“消化道出血”、“營養干預”、“營養風險”等關鍵詞搜索獲取專業的文獻論點支持,明確上消化道出血患者的營養狀態與日常飲食護理的注意要點,為消化道出血患者制定具有個性化的飲食護理方案。(3)三餐飲食的個體化設計:由責任護士根據患者的體質量、日常運動量、個人飲食習慣,身體內環境酸解與電解質平衡狀況,了解患者的身體狀況與病情嚴重程度,由營養師科學制定個性化食譜,科學計算患者的基礎代謝率,明確患者每日所需進食的熱量并合理分配,熱量早中晚三餐分配的占比2:5:3。存在營養不良癥狀患者,明確患者機體恢復所需的營養物質,及時調整營養飲食食譜方案,使患者每日飲食所攝取的蛋白質、熱量充足且滿足生活所需。護士根據營養師下達的飲食食譜,結合患者個人的飲食喜好,為患者提供三餐,記錄患者的進食情況與進食后反應。營養師要定期檢查患者的飲食日志,以了解患者的進食情況,同時根據患者的營養指標變化情況,調整食譜方案。停止出血后2~3d后以流質飲食為主,補充機體所需的蛋白質、維生素與能量。(4)食物選擇:食物以富含優質蛋白、高碳水化合物的食物為主,選擇易吸收的食物。日常飲食中每日攝取的蛋白質含量約為100g,碳水化合物含量為250g,日常也需多食用新鮮的瓜果蔬菜,以補充膳食纖維與維生素;日常飲食中要嚴格控制脂肪的攝入量,脂肪占每日食物攝取的20%以內。禁止患者食用刺激性食物、口味酸辣、質地粗硬、煙熏燒烤類食物,避免高脂肪食物攝入,同時禁止使用沙丁魚、青花魚、金槍魚等食物,避免刺激導致再出血。(5)飲食習慣培養:強調飲食不健康對于身體恢復的不良影響,使患者可嚴格按照營養師所制定的個體化食譜選擇日常食物。指導患者每餐進食時在感覺八分飽時就需要停止就餐,可通過少食多餐形式補充所需營養,若日常早中晚三餐無法滿足身體能力攝取所需,可在下午2:00~3:00期間段增加水果小食。養成餐后漱口、刷牙的良好習慣。

1.3觀察指標

(1)營養評估:以4mL空腹靜脈血放置于離心機內處理,測量血清中含有的前白蛋白(PA)、轉鐵蛋白(TRF)、白蛋白(ALB)水平;(2)凝血功能:以4mL空腹靜脈血放置離心機內,獲取上層血清放置在全自動血凝分析儀內,檢測指標包括纖維蛋白原(Fbg)、凝血酶原時間(PT)、活化部分凝血活酶時間(aPTT)。

1.4 統計學處理

涉及數據輸入到SPSS24.0軟件內,以(x±s)表達其中的計量資料,行t檢驗;P值<0.05,有統計學相關性差異。

2 結果

2.1 營養指標對比

觀察組ALB、PA、TRF指標優于對照組,兩組護理后營養指標有明顯差異(P<0.05)。

2.2 凝血指標對比

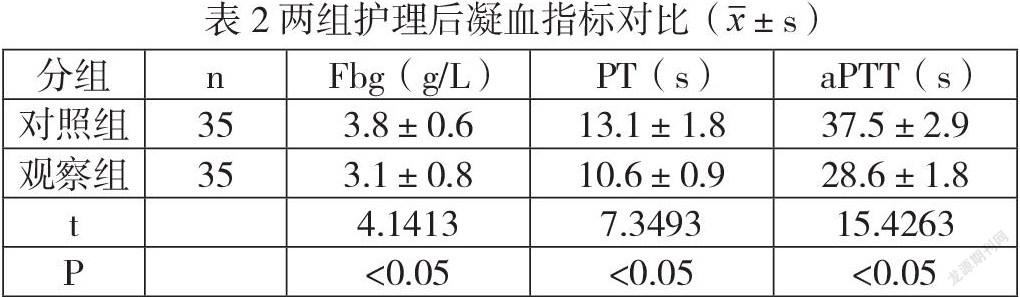

觀察組Fbg、PT、aPTT優于對照組,兩組護理后凝血指標有明顯差異(P<0.05)。

3 討論

3.1 消化道出血的病因與表現

食管、十二指腸、結直腸、盲腸、胃部等管道共同組成消化道,主要負責消化吸收食物中的營養。消化道出血是多種疾病組成的臨床癥候群,其中出血點位于十二指腸乳頭以上部位為上消化道出血,出血點在十二指腸乳頭至回盲瓣處為中消化道出血,出血點在盲腸、結直腸位置處為下消化道出血。臨床消化道出血的病因分析顯示,消化道機械性損傷、炎癥反應、血管病變以及癌變均會引起出血反應;鄰近器官病變、全身性疾病也會累及消化道,從而誘發消化道出血。上消化道出血病因分析,消化性潰瘍、食管胃底靜脈曲張、急性糜爛出血性胃炎、胃癌,以嘔吐、黑便、發熱、血象異常等臨床表現為主,失血性周圍循環衰竭是上消化道大出血患者的主要臨床體征,衰竭程度隨著出血量增加而加重,會出現脈搏細弱、血壓降低,出現休克,具有較高的死亡率。上消化道出血患者既往史多存在潰瘍病、嘔血史、肝膽疾病;出血前出現上腹部悶脹、疼痛、惡心、惡心等癥狀,以嘔血伴柏油樣便為主。下消化道出血患者是指屈氏韌帶以下的消化系統病變所引起的出血癥狀,病因多與小腸疾病、結腸疾病、直腸肛管疾病、感染性出血有關,患者會發病后以便血癥狀為主,短期出血量多患者會出現周圍循環衰竭、貧血癥狀,而出血量不多時患者不會出現明顯的全身性癥狀,既往史主要為下腹部疼痛、排便異常病史、便血史,患者出血前多存在中下腹部不適、大便便血,無嘔血癥狀,發病后多存在里急后重、發熱、腹部腫塊、皮膚改變等臨床癥狀,以便血為主,無嘔血癥狀,便血以暗紅或鮮紅色為主,稀多不成形,大量出血時可見血塊。

消化道出血患者的出血量越多所表現的臨床癥狀越嚴重。消化道出血患者以頭暈、乏力、心慌、口干、昏厥、煩躁不安、尿少等癥狀為主。出血量<400mL或出血速度較慢時,無自覺癥狀;而出血量超過400mL或出血速度較快時,患者會出現嘔血、便血等自覺癥狀,嚴重者也會持續休克癥狀。脈搏、血壓是臨床評估患者失血程度的主要參考指標。消化道急性出血時,血容量銳減,機體會持續代償反應,使心率加快,提升血流速度保證其他器官血液供應,而若仍未止血,及時補充患者所需的血容量時,也會因大量失血導致休克狀態,脈搏減弱,甚至出現神志不清。休克發生后,血壓也會出現代償性升高,而隨著血壓與出血量持續增加,患者也會進入到失血性休克狀態,危及患者的生命安全。因其他器官病變所引起的消化道出血患者,根據患者原發病不同所表現的臨床癥狀也存在差異,主要以腹痛、嘔血、便血、發熱、梗阻、腹部包塊等癥狀為主。

3.2 消化道出血患者的護理方法與效果

消化道出血發生后出血量大,病情發展迅速,發病危及,會威脅患者的生命安全。因此,消化道出血患者發病后需要開展有效治療,但是由于患者生理與心理不適,導致患者的配合度較低,由于消化系統疾病影響日常進食與營養吸收,導致患者的營養狀態與機體免疫力受到嚴重不良影響,不利于患者預后康復[1]。消化道出血患者護理時開展常規護理,雖然對患者各項生命體征開展密切監護,及時發現并處理患者的出血,落實急救護理,并根據患者的身心狀態開展健康教育與心理疏導,使患者的配合度有效提升,但是對于患者飲食層面的照護并不理想。患者多是按照自身習慣進食,對于不可食用的食物缺乏了解,導致患者飲食不當,攝取的辛辣刺激性食物以及質地較硬的食物均會刺激并損傷消化道,進而引起消化道再出血,不利于患者預后康復。

個性化飲食護理開展則可根據患者的飲食需求,科學制定飲食護理計劃,選擇適合患者吸收消化且滿足機體營養的食物,培養患者良好的飲食習慣,從而以科學的飲食結構,保證患者機體所需營養,減少不健康或不規則飲食對于消化道的刺激損傷,更好促進營養吸收,恢復胃腸道功能,更好促進患者預后康復。本組研究中在加強對高危人群監護力度,加強生命體征監護,做好自我護理指導等護理措施基礎上,為消化道出血患者提供個性化飲食護理,組建個性化飲食護理小組,加強小組成員的專業培訓,使小組成員明確消化道出血患者存在的營養不良風險,明確了解飲食干預對消化道出血患者預后康復的干預價值,在營養師與醫師的指導下,明確患者護理中的注意事項,明確日常飲食過程中對于消化道存在的刺激性因素,協助營養師根據患者的實際病情與營養狀況制定個性化的飲食方案[2]。在日常護理過程中不僅要做好疾病與治療的宣教工作,強化患者的認知水平的基礎上,也需加強飲食宣教,使患者明確消化道出血與日常不健康飲食之間的關系,明確科學飲食的重要性與必要性,更好按照所指定的飲食食譜選擇科學、營養的食物,避免燒烤、腌制類食品,減少對于胃腸道的不良刺激;按照飲食食譜合理規劃每日進食次數,科學計算每餐的營養元素占比,保證每日優質蛋白質膳食纖維、碳水化合物、維生素等攝取充足,嚴格控制脂肪在每日食物中的攝取占比。

消化道出血患者疾病發生后,消化功能降低,蛋白質攝取能力減弱,嚴重者會引起低蛋白血癥,不利于患者預后康復。若因肝硬化等疾病引起的消化道出血患者,在失代償期也會出現明顯的肝功能損害,影響胃腸道消化能力,使血漿蛋白水平與膠體滲透壓降低,增加并發腹水、水腫的風險。患者大量失血后,不僅需要及時補充血容量,也需及時補充機體所需的熱量與蛋白質,避免引起代償期營養不良,增加再出血等并發癥風險大幅提升,危及患者的生命安全。因此,護理過程中加強對患者營養狀態的評估,及時發現患者出現的早期營養不良癥狀,及時開展有效的飲食干預,可避免因蛋白水平降低,誘發低蛋白血癥、腹水、水腫等并發癥。不同患者由于存在個體化差異,消化道出血位置不同、出血程度差異均導致患者的營養狀況存在明顯差異,因此,通過體質量、血清蛋白等指標有助于對患者的營養狀況進行明確,更有助于制定科學的護理干預措施,制定個體化食譜[3]。護士與營養師根據患者的實際病情與所需營養素合理設計食譜,保證患者每日所需的熱量、蛋白質供給充足,滿足機體所需,可使器官功能得以良好維持,同時可減輕肝臟負擔,更好提升機體免疫力,促進患者預后康復,縮短患者的住院時間,對于患者整體生活質量提升也具有積極促進作用。

個體化飲食護理落實前,做好消化道出血患者的營養風險評估,了解患者的病情嚴重程度,評估出現營養不良的風險,為患者量身制定個體化飲食方案,保證患者的蛋白質、熱量攝取充足,維持機體代謝評估,避免因為每日脂肪、熱量攝取過多,導致肝臟代謝能力減弱,加重肝臟負擔,影響營養吸收,不利于患者預后康復。個體化飲食護理開展過程中營養師主要負責對患者的營養不良發生風險進行評估,以便明確患者護理期間的風險等級,從而根據護士所提供患者各項指標數據,明確患者的病情危重情況,從科學、專業的角度制定飲食方案,保證食譜具有個性化與專業性特質,可更好改善患者的營養狀況。營養師制定飲食食譜后,要根據患者食譜向護理人員進行培訓,明確食譜中的注意要點,講解患者不可食用的食物,以便護士可更好監督患者日常飲食。護士對于患者病情變化情況也需密切監督,若患者的病情出現明顯好轉或惡化均需與營養師根據患者的病情重新制定個體化飲食方案,從而真正改善患者的營養狀況,使患者機體健康水平有效提高。

根據解雨學者的臨床研究報告可知,肝硬化引起的消化道出血較為常見,發病后也會因飲食不當刺激消化道引起再出血癥狀,臨床護理時開展個體化飲食護理,可有效降低再出血率,控制出血量,促進患者早日康復出院,使患者的生活質量有效提升[4]。良好的護理服務不僅可改善預后,對于建立良好護患關系也具有積極意義。本組分組比較數據可知,觀察組以個性化飲食護理干預后,消化道出血患者的血清ALB、PA、TRF指標與Fbg、PT、aPTT凝血指標有效改善,更好提升患者的機體營養,改善凝血機能,更好止血,有效預防再出血或大出血發生,更好促進患者預后康復。由此可知,個體化飲食護理的落實具有良好的護理效果佳。

綜上所述,個體化飲食護理可糾正消化道出血患者的營養狀態,改善凝血指標,避免大出血等后遺癥發生,積極促進患者預后康復。

參考文獻:

[1]景艷艷,賈海妮.分級護理干預在上消化道出血患者中的應用效果[J].臨床醫學研究與實踐,2022,7(10):151-153.

[2]劉明書,王海舫.飲食護理聯合預見性護理在上消化道出血患者中的應用[J].中國衛生標準管理,2021,12(03):148-150.

[3]張英琴,劉慧,譚曉霞.肝硬化消化道出血患者套扎術后飲食護理效果分析[J].中外醫療,2020,39(22):137-140.

[4]解雨.肝硬化合并消化道出血患者再出血的個體化飲食護理干預[J].實用臨床醫藥雜志,2020,24(08):117-119+132.