初中生感知的教師關懷行為與學業倦怠的關系

丁恬甜

摘要:采用便利取樣法,以浙江省內三所學校三個年級的412名初中生為對象,使用青少年學習倦怠量表、感知的教師關懷行為量表、中小學生學習動機量表和學業自我效能感量表進行問卷調查,重點考察初中生感知的教師關懷行為與學業倦怠的關系,以及學習動機與學業自我效能感的中介作用。研究表明:初中生感知的教師關懷行為依次通過學習動機一學業自我效能感的鏈式中介作用顯著負向預測學業倦怠。這一結論有助于理解初中生感知的教師關懷行為對學業倦怠的作用機制,為降低初中生學業倦怠水平提供新思路,引發教師及普通人群對初中生心理健康的關注,同時為初中生心理健康教育的開展提供建議。

關鍵詞:教師關懷;學業倦怠;學習動機;學業自我效能感;鏈式中介作用

文章編號:1008-0546(2022)12-0019-03

中圖分類號:G632.41

文獻標識碼:B

doi: 10.3969/j .issn.1008-0546.2022.12.005

一、研究背景

“教育”這一現象是人類社會所特有的,而“學校”又是專門培養人的機構。“學校教育”在整個教育體系中相對獨立,且是一種對個體影響深遠、不可替代的教育形式。從現實情況來看,隨著教育改革的不斷推進,智力因素早已不是影響學生學習的最關鍵因素,而恰恰是感知的教師關懷行為、學生的學習動機、學生的學業自我效能感等非智力因素對初中生的學習過程有著非常重要的影響。而國內對初中生感知的教師關懷行為這一變量的研究起步較晚,特別是有關感知的教師關懷行為對學業倦怠的作用機制的研究還非常有限,這使得研究者對探究二者之間的關系產生了極大的興趣。

在學業領域中,因缺乏學習興趣或因學習壓力過大而呈現出學業疏離、身心耗竭、低成就感的消極心理狀態,即學業倦怠。感知的教師關懷行為是一種感知到的親社會行為,是指學生感知到的、教師投入時間與精力,盡職盡責地包容、支持與指導,以求構建積極健康的關懷型師生關系,促進學生得到最大化發展的多種表現的綜合體現。學習動機是與教師的教學相聯系的、學習活動中動機的表達,是一種無法觀察和衡量的內在過程,是引發學習者學習、激勵并維持學習者學習行為的內在動力傾向。學業自我效能感是學習者對本人是否具備完成學習目標所需要的能力的判斷與對本人能夠使用合適的學習策略與方法來達到所定的學習目標的感知程度。

感知的教師關懷行為、學習動機、學業自我效能感與學業倦怠之間是相互關聯的。初中生感知的教師關懷行為中,可能包括老師對學生的肯定評價與期望,由此促進學生認知水平的提升,提高學生的學業自我效能感,從而降低其學業倦怠水平;也可能包括對學習目標的設定與對制定學習計劃的指導,激勵學生,由此提高學習動機,從而降低其學業倦怠水平。因此,選取感知的教師關懷行為、學習動機、學業自我效能感與學業倦怠四個變量進行研究,具有一定的理論依據。

二、研究假設

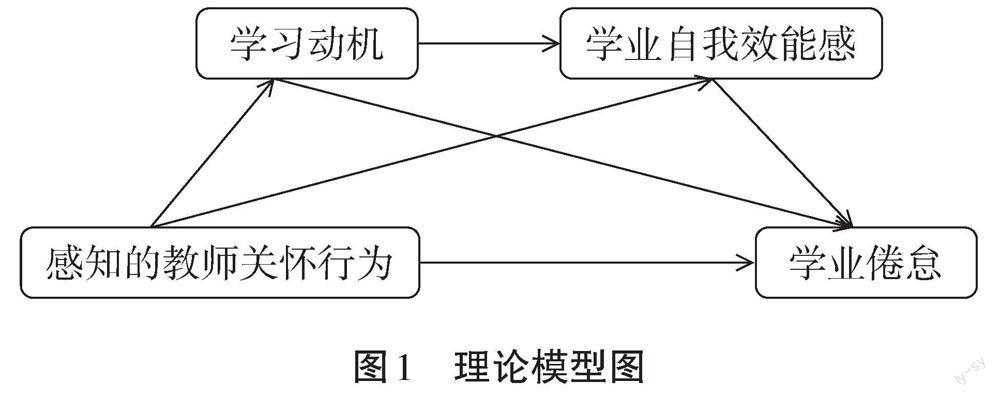

由相關理論和基礎研究可知,初中生感知到更多的教師關懷行為,可能會提高自身的學習動機與學業自我效能感,使其愿意付出更多的時間與精力來完成學習任務,在遇到困難與失敗時,也可以進行正確的歸因,從而保持學習興趣,減輕學業壓力,降低學業倦怠水平。此外,學業自我效能感能夠通過影響學習動機來影響學生的學習行為;學生的學習動機也能夠通過影響學業自我效能感來影響學生的學習結果。[1]故此本研究作出以下假設:學習動機一學業自我效能感在初中生感知的教師關懷行為對學業倦怠的影響中起鏈式中介作用。本研究的理論模型如圖1所示。

三、研究方法

1.研究對象

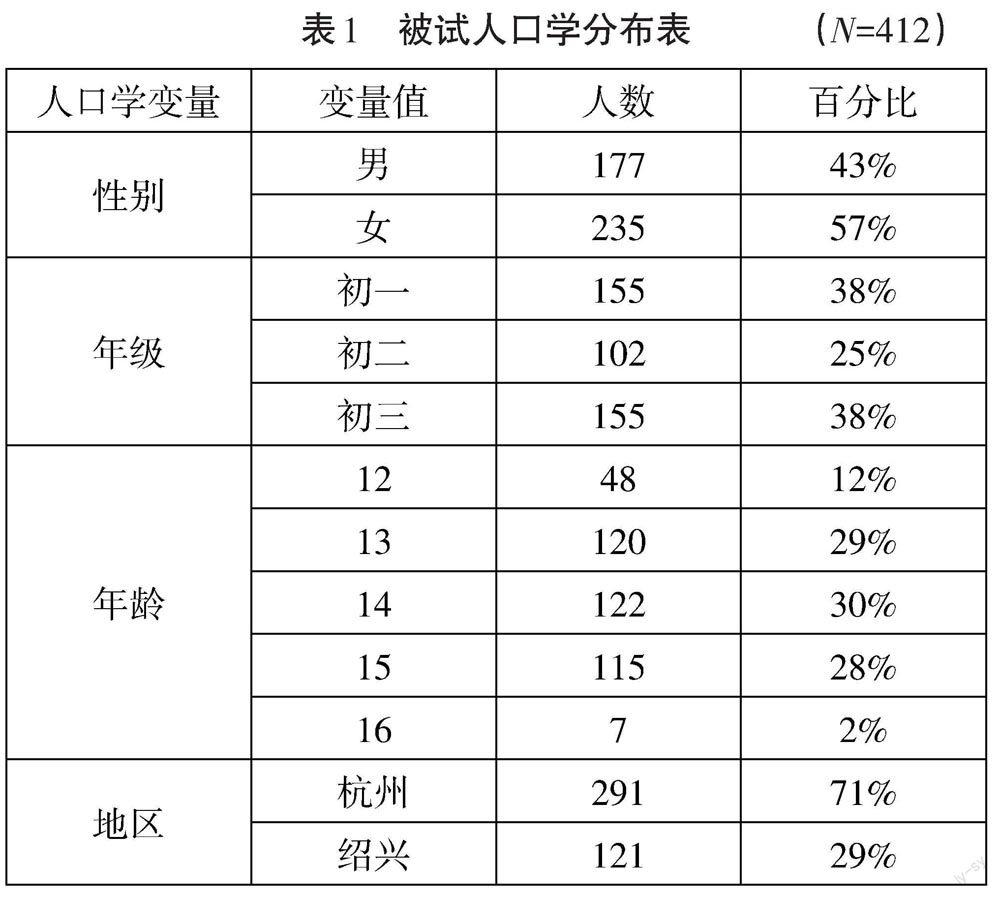

本研究的研究對象為初中學生,包括初一、初二及初三學生。采取便利取樣法,抽取了浙江杭州的兩所學校(YT中學和GLS中學)與浙江紹興的一所學校(MYC中學)共502名學生。共發放問卷502份,回收問卷502份,回收率是100%,根據選擇“不確定”選項超過90%、相似問題的答案明顯矛盾、作答時間過短等依據,刪除無效問卷90份,最后獲得有效問卷412份,有效問卷回收率是82.1%。被試年齡均在12周歲-16周歲之間,平均年齡為13.8周歲。樣本具體分布情況見表1。

2.測量工具

本研究采用吳艷等[2]編制的青少年學習倦怠量表。該量表總共有16道題目,分為3個維度,包括學業疏離(第3、6、9、10、13題共5道題目),身心耗竭(第2、5、8、12題共4道題目),和低成就感(第1、4、7、11、14、15、16題共7道題目)。該量表采取李克特五點賦分方式,其中,“完全不符合”賦1分,“完全符合”賦5分,第1、4、7、11、14、15、16題采取反向賦分方法。總分愈高,表示被試具有愈高水平的學習倦怠。

本研究采用雷浩等[3]_起修訂的感知的教師關懷行為量表。該量表含18道題項.子維度分別為支持性(含6道題項)、盡責性(含7道題項)和包容性(含5道題項)。采取李克特五點賦分方式,其中,“完全不符合”賦1分,“完全符合”賦5分。所得分數愈高,表示被試感知的教師關懷行為水平愈強。

本研究采用的是余安邦[4]編制的中小學生學習動機量表。該量表雖編制時間較早,但在新近的核心期刊的研究中,仍被證明具有良好的信效度。該量表共有13道題目,子維度分別為內部動機(共有6道題目)及外部動機(共有7道題目)。該量表采取李克特五點賦分方式,其中,“完全不符合”賦1分,“完全符合”賦5分,其中,第2和13題采取反向賦分方式。所得總分愈高,表示被試具有愈高水平的學習動機。

本研究采用梁宇頌修訂的學業自我效能感量表,多篇在心理學核心期刊發表的文章證明,其信效度較好。其子維度包括學習能力自我效能感以及學習行為自我效能感。題項總數為22個,各維度各包含11個題項。該量表采取的賦分方式是李克特五點賦分方式,其中,“完全不符合”賦1分,“完全符合”賦5分。所得總分愈高,表示被試具有愈高水平的學業自我效能感。

3.施測程序

利用整群取樣法,在浙江省杭州市兩所學校(YT中學和GLS中學)和浙江省紹興市一所學校(MYC中學)中選取不同年級的學生,以班為單位,進行團體施測。研究者將四份量表裝訂成冊,向各班的班主任介紹了問卷的基本情況和注意事項,并向其解釋指導語,待到班主任們熟悉之后,在班會課時間發放問卷,同時尊重被試的答題意愿,告知被試研究目的、調查的匿名性、填寫所需時間等。采用SPSS 22.0與AMOS 24對收集到的有效數據進行處理與分析,包括量表信效度檢驗和中介模型的建立與檢驗等。

四、研究結果

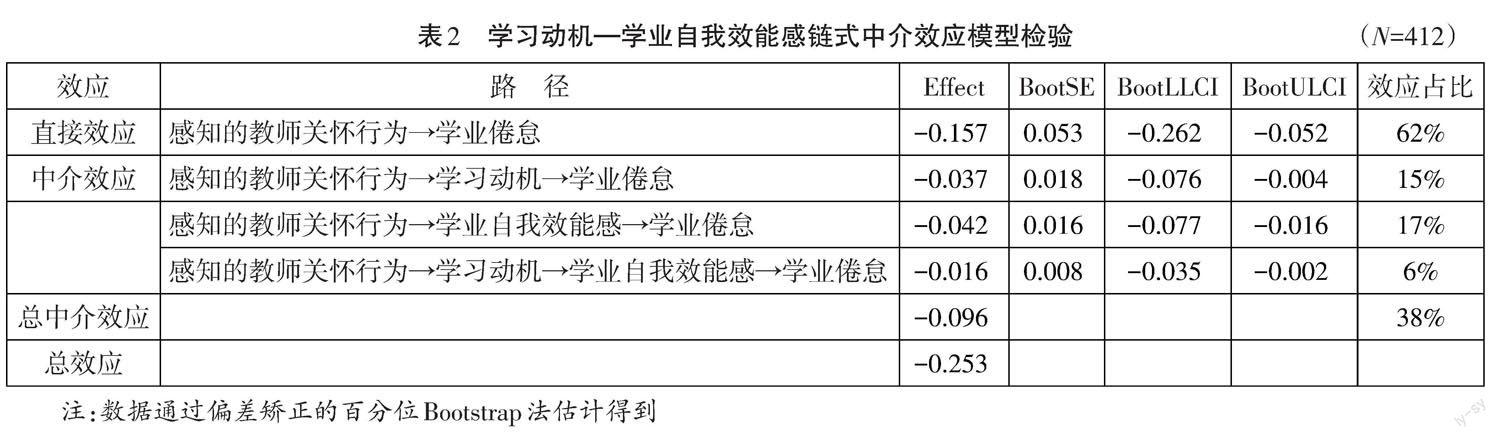

本研究采用Hayes在2013年開發的Bootstrap來對學習動機一學業自我效能感的鏈式中介作用進行檢驗。選擇模型6,重復取樣5000次,來計算95%的置信區間。以感知的教師關懷行為為自變量X,以學業倦怠為因變量Y,以學習動機為中介變量M1,學業自我效能感為中介變量M2,構建學習動機一學業自我效能感鏈式中介模型。該鏈式中介效應模型參數中各項顯著系數p均小于0.05。總效應、直接效應與中介效應情況如表2所示。

由表2可知,感知的教師關懷行為通過學習動機和學業自我效能感兩個中介變量產生3條顯著的間接路徑影響學業倦怠:(1)感知的教師關懷行為一學習動機-學業倦怠;(2)感知的教師關懷行為一學業自我效能感一學業倦怠;(3)感知的教師關懷行為一學習動機一學業自我效能感一學業倦怠。路徑(1)的效應值為-0.037,95%的置信區間為[-0.076,-0.004 J;路徑(2)的效應值為-0.042. 95%的置信區間為[ -0.077,-0.016 J;路徑(3)的效應值為-0.016,95%的置信區間為[ -0.035.-0.002],置信區間不包括0,說明學習動機一學業自我效能感的鏈式中介效應顯著。以上結果表明,學習動機不僅對感知的教師關懷行為負向預測學業倦怠有間接作用,還進一步鏈式中介了學業自我效能感對感知的教師關懷行為負向預測學業倦怠的作用。路徑系數c=一0.157**.al*bl=- 0.037***.a2*b2=- 0.042***.alA*dl*b2=- 0.016半料.c=一0.253***,總中介效應占總效應的38%。根據以上數據,構建模型如圖2所示。

五、討論與結論

學習動機一學業自我效能感的鏈式中介效應檢驗結果表明,感知的教師關懷行為可以通過學習動機一學業自我效能感的鏈式中介作用抑制學業倦怠的產生。雖然前人的研究也得出過有關學習動機與學業自我效能感的中介效應的結論,但本研究第一次將感知的教師關懷行為與學習動機、學業自我效能感、學業倦怠整合到同一模型中,考察感知的教師關懷行為對學業倦怠的各種不同作用機制,并得到了驗證。故本研究的假設成立,即初中生感知的教師關懷行為依次通過學習動機一學業自我效能感的鏈式中介作用顯著負向預測學業倦怠。

六、不足與展望

本研究仍存在一些不足之處,希望在今后的工作里,能夠繼續從其他角度來深入分析,構建更為完善的體系。主要有:(1)樣本代表性有局限。本研究選擇的三所學校均來自于浙江省,未能對其他省市的學校的學生進行取樣,致使樣本代表性有局限。(2)研究方法單一。本研究選擇的方法是問卷法,未能結合訪談法、實驗法等其他研究方法進行更為深入的研究。

在今后的研究中,希望可以有充足的條件,在更廣的范圍如全國各省市的各學校進行分層取樣,將樣本量從數百擴大至數千,結合除問卷法外更多的方法來進行研究,使研究結果更具有普遍的代表性與可靠的說服力,將與感知的教師關懷行為有關的理論豐富起來,為實際的教育教學提供指導,特別是引起人們對初中生心理健康的關注,同時為學校開展初中生心理健康教育及相關教師培訓提供更多有效的建議。

參考文獻

[1]郭明春,吳慶麟.父母教養與學業成就:心理因素的中介作用[J].心理科學,2011(2):122-126.

[2]雷浩,徐瑰瑰,邵朝友,桑金琰.教師關懷行為與學生學業成績的關系:學習效能感的中介作用[J].心理發展與教育,2015,31(2):188-197.

[3]吳艷,戴曉陽,溫忠麟,崔漢卿.青少年學習倦怠量表的編制[J].中國臨床心理學雜志,2010(2):22-24.

[4] 余安邦.社會取向成就動機與個我取向成就動機不同嗎?從動機與行為的關系加以探討[J].中央研究院民族學研究所集刊,1994:32-33.