長江干線港口集裝箱鐵水聯運存在的問題及對策建議

姜豐怡,易巧巧,彭書華,胡裕

【摘 要】 為推動長江干線航運高質量發展,進一步加強政府對長江干線港口集裝箱鐵水聯運市場健康發展的引導,分析長江干線港口集裝箱鐵水聯運發展中面臨的主要問題,提出推動鐵水聯運發展的對策建議,破解體制性障礙、結構性矛盾、政策性問題,為相關管理部門開展工作提供參考。

【關鍵詞】 長江干線港口;集裝箱鐵水聯運;基礎設施

1 長江干線港口集裝箱鐵水聯運現狀

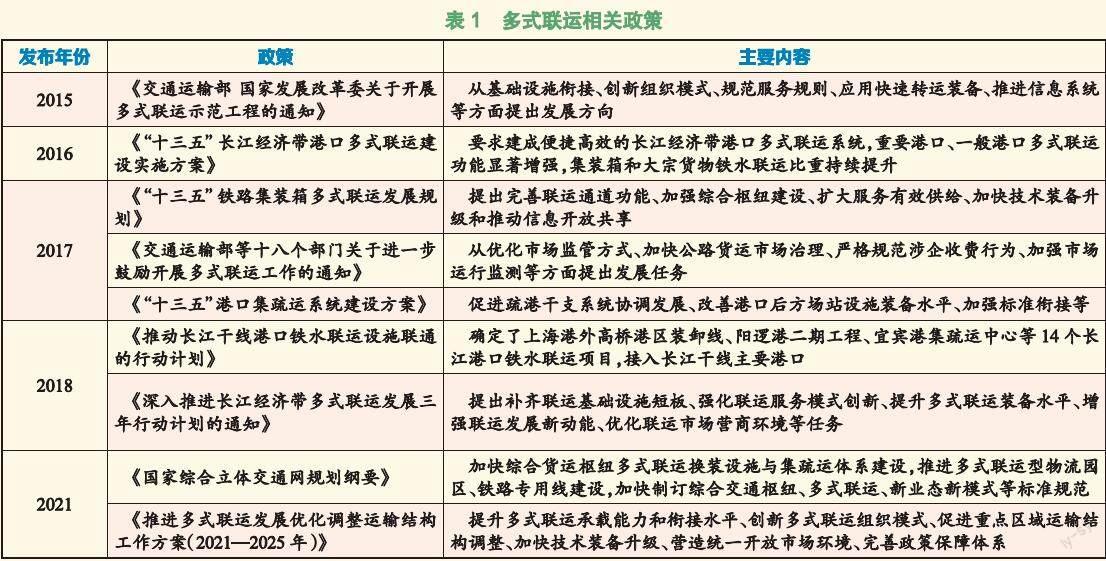

1.1 相關政策

長江干線港口集裝箱鐵水聯運起步較晚、發展緩慢,與長江“黃金水道”的地位還不相稱。2000年以來,國家積極探索發展集裝箱鐵水聯運的途徑,采取“五定”(定點、定線、定車次、定時、定價)班列等措施,出臺了相關標準。2015年以來,政府不斷出臺的相關政策(見表1),為集裝箱鐵水聯運創造了發展條件。

1.2 集裝箱鐵水聯運通道布局

截至2020年底,長江經濟帶服務于港口的鐵路港站及港前站數量接近70個(其中港站19個),港前站中有近1/4的站點短駁距離在10 km以內,而短駁半徑在20 km以內的約為1/2。在長江干線沿江六省一市港口中,鎮江港、南京港、馬鞍山港、蕪湖港、九江港、黃石港、武漢港、岳陽港、荊州港、宜昌港、重慶港、瀘州港等12個港口已實現鐵路進港,主要港口鐵路進港率達到80%。擁有鐵路專用線的港口(區)共24個,與鐵路直接銜接的碼頭泊位約60個,港口(區)鐵路專用線長度約229 km,年通過能力1.57億t。2020年長江干線港口碼頭鐵水聯運基礎設施情況見表2。

長江干線集裝箱鐵水聯運主要服務南北向貨物的交流。上游地區鐵水聯運需求較大,發展較好,主要是四川、貴州、云南、陜西、青海、新疆等地的集裝箱通過鐵路運輸至沿江港口后,再通過水路運輸至中游或下游港口,廣東、廣西、寧波等沿海港口的集裝箱直接通過海鐵聯運至川渝等地。中游地區主要是東三省、云貴川、陜西、新疆等地的集裝箱及部分高價值貨物通過鐵路運輸至沿江港口,再通過水路運輸至上游或下游港口。此外,沿海港口的集裝箱也可直接通過海鐵聯運至中部地區,或通過江海直達至中游港口后通過鐵路運輸至西南、西北等地。下游地區航道條件較好,且與沿海港口距離較近,集裝箱鐵水聯運的優勢不明顯,中歐班列發展突出。

1.3 集裝箱鐵水聯運作業量情況

長江干線以武漢港、重慶港等主要港口為鐵水聯運樞紐,集裝箱鐵水聯運服務范圍日益擴大,與中歐班列和江海聯運航線銜接不斷加深,服務國家戰略能力不斷提升。由2020年長江干線沿江地區集裝箱鐵水聯運情況(表3)可以看出,安徽省、江西省、湖北省、湖南省、重慶市、四川省等省市港口完成集裝箱鐵水聯運作業量合計21.7萬TEU,占港口集裝箱吞吐量的3.1%,與2018年基本持平;重慶市集裝箱鐵水聯運量最高,四川省集裝箱鐵水聯運量占全省集裝箱吞吐量的15.9%,長江上游地區發展較好;江蘇省主要是沿海港口的集裝箱海鐵聯運量,內河集裝箱鐵水聯運量較少;其他省份港口集裝箱鐵水聯運量在全省港口集裝箱吞吐量的2%~6%。

2 長江集裝箱鐵水聯運發展存在的問題

2.1設施短板仍較突出

受土地、環保、資金等多種因素制約,部分港口多式聯運鐵路場站、鐵路專線建設與政策要求的目標相比有所滯后,港口、場站、物流園與鐵路運輸仍存在“連而不暢、鄰而不接”的問題。鐵路場站機械自動化程度低,標準化運載單元和專業化聯運設備探索運用不足,貨物裝卸、中轉效率不高,導致鐵路運輸集貨能力、時效性較公路運輸低。如瀘州港進港鐵路專線雖直通港口堆場,但鐵路場站裝卸設施設備落后,作業效率不高。

2.2 運輸組織銜接不暢

目前鐵水聯運基本仍按照分段運輸、分段收費、分段運作的方式來運營,運輸組織在單證、調度、業務銜接等方面還很欠缺,尚未實現“一次托運、一次結算、一票到底”的全程物流服務。鐵路運營組織(班線設置、發車間隔、編組要求等)時效性差,還不能很好適應小批量、高附加值貨物對運輸時效的要求。港口與鐵路場站之間一體化運作模式仍處于探索階段,轉運流程復雜,鐵路與港口各環節之間的銜接效率較低。

2.3 市場培育尚不完全

鐵路貨運市場化不足,運費構成及結算方式復雜,部分地方鐵路運費偏高,大宗貨物運價缺乏浮動機制,跨局、跨線鐵水聯運運價確定困難。鐵水聯運總體呈現規模較小、比較分散的特點,且相鄰港口間競爭激烈,鄰港間多式聯運補貼政策的差異使競爭更為激烈。

2.4 管理規則協同不足

目前,鐵路、公路、水路的運輸管理在國家層面尚未有效統合,缺乏促進各種運輸方式服務統一銜接的法規,現行多式聯運服務規則還未統一,導致多式聯運往往演變成分段運輸,未實現真正意義上的多式聯運。集裝箱海運與鐵路運輸標準不一致,二者在貨物品名、計量及安全技術條件等方面的規定存在差異。

2.5 數據聯通共享不夠

鐵路系統信息數據開放困難,跨局鐵路貨運尚未完全實現信息共享,集裝箱鐵水聯運全程物流跟蹤范圍較小。鐵路與公路、碼頭、海關等各有關部門之間的信息傳輸效率較低,跨企業、跨部門、跨行業、跨區域的業務協作困難較大。部分省市依托示范工程建設多式聯運公共信息服務平臺,但由于缺乏統一的長江經濟帶多式聯運公共信息平臺支撐,各平臺間信息交換和共享仍不暢通。

3 對策建議

3.1 加強規劃統籌

根據長江不同區段對集裝箱鐵水聯運的需求特點,推動鐵路與航運之間的規劃銜接,明確長江干線港口發展集裝箱鐵水聯運的不同定位和主要方向,避免與周邊港口產生同質化競爭。同時,加強鐵水聯運基礎設施能力、集裝箱鐵水聯運流量流向、集裝箱港口功能布局等基礎性研究。協調推進港口與鐵路網及所在地城市規劃、產業布局、物流場站等統一規劃和協同管理,通過推進重點港口進港鐵路線建設,加速港口轉運、裝卸設施智能化升級,提高聯運效率。

3.2 強化示范帶動

以多式聯運示范工程建設為主要標桿,推進集裝箱鐵水聯運設施一體化銜接、創新鐵水聯運組織模式、聯運裝備設施標準化智能化發展、運輸服務規則銜接和“一單制”應用、跨運輸方式之間信息數據共享[1],逐漸培育一批服務優良、管理有序且具有示范引領作用的龍頭骨干鐵水聯運企業。積極引導聯運業務“一單制”成熟模式推廣并運用至全行業中。

3.3 加強協調引導

進一步放開鐵路貨運價格競爭領域,逐步拓展企業自主化定價范疇,逐步建立起靈活變動的鐵路貨運價格定價機制,推動鐵路貨運雜費標準公開透明化。進一步優化貨運組織能力,完善列車運行圖、優化編組站作業組織模式、取送車計劃等。發揮長江港航物流聯盟及其專業委員會作用,推動建立港口、鐵路、航運等企業多方聯運機制,有序開拓集裝箱鐵水聯運經營業務,引導運輸組織模式創新。

3.4 注重科技賦能

依托正在建設的國家多式聯運公共信息平臺,協同推進各省市多式聯運公共信息系統和企業多式聯運公共信息平臺信息系統聯通和關鍵數據資源共享,推動建立統一的長江經濟帶多式聯運公共信息平臺,打通水路運輸與鐵路運輸之間的壁壘,推動鐵路貨運箱管信息、在途信息發布,逐步實現鐵路集裝箱全程在途信息的實時查詢。借助各類信息平臺,探索建立起“一單到底”的運輸組織模式。以多式聯運示范工程為突破口,推進鐵路、港口、航運與檢疫檢驗、海關、信用系統等信息資源互通。

3.5 引導市場發展

健全推進長江干線集裝箱鐵水聯運發展協調工作機制,加強與鐵路部門之間的協調合作,推動各省市港口共同開發運營鐵水聯運,逐步摒棄補貼維持,避免重復投資。推進完善鐵水聯運規則標準體系,確保集裝箱鐵水聯運單證合法性。完善鐵水聯運裝備標準,研究適合長江經濟帶實際的內陸集裝箱系列標準,推動鐵水聯運基礎設施、運載單元、專用載運工具、快速轉運設備等標準化。加大對集裝箱鐵水聯運的資金投入,鼓勵金融機構支持集裝箱鐵水聯運骨干企業,推動各地完善合理的補貼政策標準,引導集裝箱鐵水聯運市場良性發展。

參考文獻:

[1] 冉林娜,李楓. 我國集裝箱鐵水聯運發展現狀及問題淺析[J]. 綜合運輸,2017(7):7-11,16.