基于STEAM的融合課程在初中生物學教學中的研究

易珊

摘? 要:為了更好地培養學生的核心素養,提升學生的綜合能力,教師可以結合STEAM教育的融合理念,重塑生物學課堂,形成以生物學科為主,多學科融合的生物學融合課程。文章論述了融合課程的設計過程,對生物學融合課程體系做出較為詳細的介紹。

關鍵詞:STEAM教育;初中生物學;融合課程

一、融合主題的選定

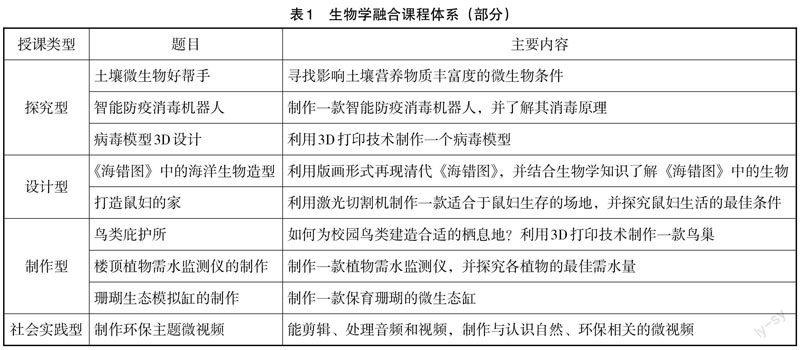

主題的選定是生物學融合課程設計中的重要一環,教師要選擇具有研究價值的選題。生物學包含的知識內容廣泛,大致可以分為以下類別:(1)探究型,包含生物學中的大部分內容,一般利用科學探究實驗的方式進行;(2)設計型,有關于生物方面的設計,確定主題后提出相符合的設計方案;(3)制作型,制作的物品中含有所學的科學知識;(4)社會實踐型,利用學校周邊資源進行實踐探究。依據以上條件,筆者所在學校開展的部分生物學融合課程體系如表1所示。

二、教學目標的確立

設計的融合課程應該先符合STEAM課程的大目標,即利用自主探究的手段,在探究過程中利用多學科知識,相關的技術和工程設計的方法、探究實驗方法解決生活實際問題,從而培養學生的創新能力、自主探究能力、團隊協作的能力。在每個項目的設計中,都應該遵循STEAM課程設計的五個基本方面。

(1)科學知識。

在項目進行中需要落實哪些知識。值得注意的是,在涉及知識目標的達成時,最好能夠緊貼《義務教育生物學課程標準(2022年版)》,將對應章節列出來。

(2)技術手段。

STEAM課程中涉及很多新興技術,如3D打印技術、激光切割技術、編程技術。應用這些技術能激發學生探究過程中的興趣,還能更好地解決問題。

(3)工程支持。

在項目實施中體現工程設計的理念。

(4)藝術設計。

借助項目培養學生的審美是非常必要的,也是對學生精神世界的塑造。

(5)數學運用。

在項目實施中運用數學方法,解決相關問題。

三、課程融合的形式

對于融合課程中多學科融合的設計方式有很多種,按照Fogarty課程融合的方式,生物學融合課程結合了初中生物學教學的實際情況,在課程設計和實施的過程中主要采取網絡式和整合式。

網格式為確定一個主題,該主題會輻射到的科目,將其知識、目標、概念進行整合,形成網狀輻射性結構,在解決這個主題問題的過程中獲取知識。因此,知識的生成順序不是固定的,而是根據學生的邏輯習慣決定的。在這個過程中,教師可以利用問題串的形式啟發學生,讓學生自主探究。這種方式涉及的學科多,對于學生的綜合能力挑戰性較強,它的適用范圍以問題為主題,將大問題分解成小問題進行解決,解決過程中涉及各學科知識的融合。

整合式為跨學科的主題是從不同的多個學科中共有的概念和模式中提取出來的,通過尋找多個學科中共有的技能、概念和態度,將不同的學科混合起來。在整合模式中,需要不同的學科教師合作進行教學設計。

四、教學模式及內容設計

課程改革背景下存在多種教學模式,不同的體系各具特色,教師要根據實際情況采用不同的教學模式。在此次研究中,生物學融合課程的設計主要運用“5E”教學模式。

5E教學模式是一種基于建構主義的探究式教學模式。5E分別代表參與(Engage)、探究(Explore)、解釋(Explain)、精致(Elaborate)和評價(Evaluate)。

參與是教師設置項目引入的情境,將課程內容置于有意義的生活實例中,進而激發學生想要探究的興趣,引入可以是視頻、實地考察等。

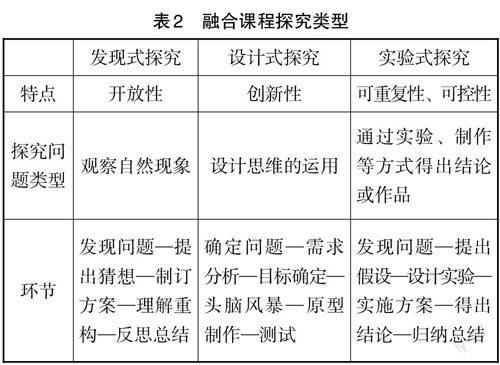

探究是問題解決的過程,由情境產生的問題,學生進行合作探究,教師在其中對學生進行個性化指導,主要包括發現式探究、設計式探究和實驗式探究。三種探究方式適用于不同情境,詳見表2。此階段注重培養學生的高階思維能力和動手實踐能力,促進學生對知識的建構。

解釋是對學生在探究過后的延伸,可以通過師生答疑、講演、演示等方式進行,目的是將探究過程中所涉及的知識落實或者方案進行解釋、補充。

精致是在解釋環節之后,對先前方案的完善與提升。學生在這個環節能夠將知識落實,并且可以適當遷移。教師引導,學生學以致用。

評價貫穿于整個教學過程,不是單純利用試卷來檢測學生對知識掌握的情況。評價應該具有多元性。對于每節課應該包括教師評價、學生互評和自我評價,提升每名學生的參與感。在學期結束后,教師可以給出相似的場景,讓學生擬定解決方案,從而檢測學生對知識的掌握情況。除此之外,教師還可以應用智能化學習分析技術獲得更加全面的檢測信息。

五、結束語

文章以初中生物學為突破口,基于STEAM教育融合理念,設計形成生物學融合課程,詳細介紹生物學融合課程的設計過程,包括融合主題的選定、教學目標的確定、融合形式的確定、教學模式及內容設計。通過對課程的實踐,可以較好地提升學生的自主探究能力和創新能力,培養核心素養,還可以為生物學課程的新型教學模式提供新穎的思路,達成生物學教學目標。

參考文獻:

[1]傅芳. 基于創造力培養的小學跨學科藝術融合課程研究[D]. 重慶:西南大學,2016.

[2]王定華. 美國基礎教育發展與改革:歷史考察[J]. 中國教育科學,2015(3).

[3]楊光,曾濤. 美國的STEM教育政策分析[J]. 今日科苑,2018(2).