割魚舌的挪威孩子

麗貝卡·卡茲曼

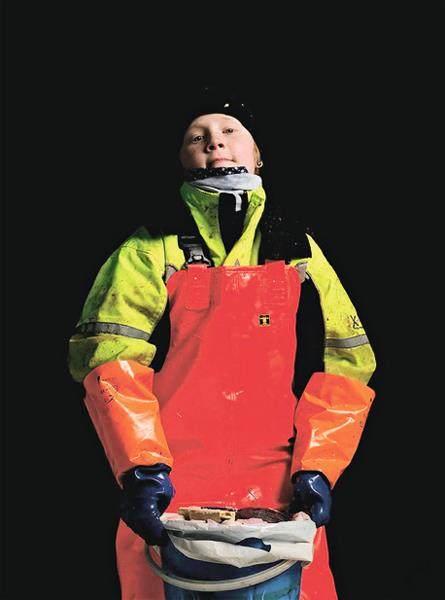

北極圈以北,在挪威偏遠(yuǎn)的羅弗敦群島,每逢冬天,這里都能看到一排排鱗次櫛比的木架,上面掛著一條條去掉頭,等待晾干的鱈魚。順著蜿蜒的雙車道公路,經(jīng)過一個(gè)又一個(gè)村莊,便能到達(dá)萊茵鎮(zhèn)一家漁場的碼頭。那是2020年3月初,漁季才過一半,北極鱈魚陸續(xù)洄游到挪威海岸產(chǎn)卵。我到的時(shí)候,正看見一群孩子拿著鋒利的刀,穿著血淋淋的工作服,擠在一起取暖。學(xué)校剛放學(xué),他們在等待下一批要處理的鱈魚。

當(dāng)?shù)胤Q這些孩子為“割舌頭的人”。鱈魚舌鮮嫩可口,呈果凍狀,是當(dāng)?shù)氐囊坏烂牢丁!斑@是最好的魚肉,”雅各布·阿克坦德說,他在當(dāng)?shù)刈鲷~類出口生意,“口感趕得上菲力牛排。”

在挪威,讓青少年主營鱈魚舌切割生意的傳統(tǒng)由來已久,工廠甚至?xí)鲃?dòng)放棄一部分利潤,將魚頭交給他們處理。與多賺一兩個(gè)挪威克朗相比,引導(dǎo)年輕人入行,以及讓他們認(rèn)識到創(chuàng)業(yè)與努力工作的價(jià)值似乎重要得多。“漁業(yè)是我們這里的頭等大事。”阿克坦德說,他有時(shí)會(huì)讓六歲的兒子割鱈魚舌割到半夜,“漁業(yè)將永遠(yuǎn)是我們主要的工作來源。”

羅弗敦群島上的小漁村

一艘小漁船緩緩靠近碼頭,成群的海鷗在上空盤旋。工人們將鱈魚運(yùn)入工廠,一陣金屬摩擦的聲音響起,工人們發(fā)動(dòng)了加工機(jī)。魚頭會(huì)被切下來,魚身則會(huì)被腌制、冷凍或干燥,沒被腌制的魚肉則會(huì)被露天懸掛、晾干數(shù)月,然后出口。至于切下來的魚頭,它們會(huì)被收集起來,集中在一個(gè)大箱子里,然后搬到外面供孩子們處理。和割鱈魚舌比起來,賣女童子軍餅干或擺攤賣檸檬水則有些相形見絀。阿克坦德認(rèn)識不少割魚舌的孩子,他們單季就能賺1.1萬多美元。“我想不到世界上還有什么地方能讓孩子賺這么多錢。”他說。

想象一下,六歲大的孩子放了學(xué)直奔碼頭,身上沾著魚腸,手里拿著快刀,在寒風(fēng)中一待就是幾個(gè)小時(shí),這光景似乎與今天發(fā)達(dá)的經(jīng)濟(jì)以及日益互聯(lián)網(wǎng)化的工作場所格格不入,但孩子們卻樂在其中。這是一種對傳統(tǒng)的延續(xù),而傳承也是讓他們不辭勞苦的原因之一。割鱈魚舌并不難,只需要把魚頭穿到一個(gè)大號的金屬釘上,然后割掉舌頭。處理完的魚頭會(huì)被集中在箱子里,等待后續(xù)掛起晾干后出口到尼日利亞,當(dāng)?shù)亓餍杏明L魚頭煲湯和燉菜。鱈魚舌會(huì)一直穿在釘子上,堆到穿不下的時(shí)候,孩子們才會(huì)將這一整串一下子扔到桶中,然后開始穿下一串。孩子們的動(dòng)作行云流水:抓起魚頭、穿、割、扔、再抓、再穿、再割、再扔……直到裝魚頭的大箱子空了,他們才會(huì)停下,等待下一批魚頭的到來。盡管寒風(fēng)凜冽,氣溫低于冰點(diǎn),一些速度很快的孩子還是會(huì)熱得出汗。成堆的雪被鮮血染成了粉紅色,但他們毫不在意。

當(dāng)?shù)氐墓S會(huì)把魚頭交給孩子們處理。

割鱈魚舌并不難,只需要把魚頭穿到一個(gè)大號的金屬釘上,然后割掉舌頭。

很多孩子會(huì)利用放學(xué)后和周末的時(shí)間來割魚舌。

從六歲就開始割魚舌的奧古斯特喜歡用掙到的錢買巧克力。

12歲的貝娜迪特在特殊魚舌處理車間被傷到了胳膊,但她并不在意。

馬格努斯長大后想成為一名漁夫。

“我父母不讓我告訴別人我掙了多少錢。”14歲的愛麗絲·本迪克森說,“但確實(shí)很多。”她的兩個(gè)哥哥姐姐也做過這份工作,她的父母和祖父母同樣如此。愛麗絲幾乎每天都會(huì)上工,有時(shí)甚至?xí)诠S工作到凌晨2點(diǎn)。她用勞動(dòng)所得買了一部新手機(jī)和一副耳機(jī),這樣她就能一邊聽音樂一邊處理鱈魚舌了。不過總體而言,她還是把大部分錢都存了起來。愛麗絲和其他孩子都會(huì)使用手機(jī)應(yīng)用軟件來查看漁船何時(shí)返回碼頭。

每天晚上工作結(jié)束,孩子們都會(huì)將當(dāng)天的戰(zhàn)利品帶回家清洗、稱重、抽真空包裝或冷凍。有意思的是,照顧他們生意的往往都是當(dāng)?shù)厝恕ǔJ羌胰恕⑴笥押筒宛^老板。要烹制鱈魚舌這道美味,最傳統(tǒng)的方法是水煮或油炸,用土豆和生胡蘿卜絲作配菜一起上桌。不過,也有別的吃法:就著鱈魚子與芹菜根一起吃,或者與刺山柑和龍蒿一起用重油炸。在過去,孩子們會(huì)挨家挨戶地販賣鱈魚舌,而現(xiàn)在,他們則多是通過線上市場來賣。“當(dāng)年的熱鬧不再了。”史蒂夫·尼爾森喟然一嘆道,他的兒子馬丁也在巴爾斯塔德村做著割鱈魚舌的工作。

十歲的約根·博托爾弗森受不了鱈魚舌的味道,但這并不妨礙他每賣出2.2磅鱈魚舌便能獲得超過五美元的收入。他的母親安妮肯·格爾斯達(dá)特十幾歲時(shí)就賺了相當(dāng)可觀的一筆錢——六年掙了3.2萬美元。這些錢足夠買一輛車、報(bào)考駕照,并支付房子的首付。她說:“我想讓約根知道賺錢不容易。這是一份艱苦的工作。”由于約根還太小,沒法自己開車去碼頭,格爾斯達(dá)特就坐在車?yán)铮谝慌钥粗ぷ鳌<s根不喜歡被監(jiān)督,他說:“媽媽,你不用一直看著我——我已經(jīng)不是小孩子了。”

每逢冬季,當(dāng)?shù)囟紩?huì)擺出一排排的木架晾鱈魚。這種保存方法源自維京人。

[編譯自美國《史密森尼》]

編輯:馬果娜