能力重構視閾下數字化轉型對商業模式創新的影響研究

張影?史憲睿

摘 要:以動態能力理論為依據,將能力重構作為中介變量,系統研究了高新技術企業數字化轉型對商業模式創新的作用機理,并通過PLS對研究模型進行了實證檢驗。實證結果:數字化轉型對商業模式創新有顯著正向影響;能力重構直接正向作用于商業模式創新;數字化轉型通過演進式的重構能力與替代式的重構能力對商業模式創新產生間接正向影響。因此,企業管理者應高度重視企業的數字化轉型戰略,選用適宜的企業能力,同時,政府與企業政策制定者也可以利用該機制,合理設定企業政策措施。

關鍵詞:數字化轉型;商業模式創新;能力重構

隨著數字經濟的快速發展,數字化步伐加快,給經濟社會帶來了新的顛覆性變化,數字化轉型成為許多企業獲取競爭優勢的新途徑。數字技術、數字創新在從根本上改變業務流程、產品、服務和關系,推動企業從根本上改變經營方式和員工的思維方式,并迫使企業為生存而進行商業模式創新。商業模式創新是一個明確價值創造、價值交換和價值獲取的體系,是企業實現可持續發展的關鍵。

然而,過去很多學者從理論上研究了數字化轉型對商業模式創新的影響,很少有學者研究數字化轉型推動企業商業模式創新的中介機制。因此,本研究在借鑒前人相關研究的基礎上,以動態能力理論和價值共創理論為基礎,研究數字化轉型如何通過能力重構影響商業模式創新。這一視角有助于揭示能力重構的中介機制來拓展動態能力觀的邊界。同時,本研究根據相關理論構建了中介模型,進一步探討能力重構能否在數字化轉型與商業模式創新的影響機制發揮中介作用。

一、文獻綜述與研究假設

1.數字化轉型與商業模式創新

目前,研究者們多從技術的角度把數字化轉型視為數字技術的應用。安筱鵬認為,數字化轉型的實質是利用數字技術來處理復雜的不確定性問題,進而提高企業創新能力及經營效能。基于上述觀點,本文將數字化轉型定義為企業利用數字技術改進業務流程,進而推動企業改變經營方式,從而提升企業創新能力與運營效率的戰略變革。商業模式包含價值的創造、傳遞與獲取三個維度。Clauss提出商業模式創新既可以是組成要素或關系中一個或多個要素的改變,也可以是引進新的商業模式或重建現有商業模式。Amit與Zott將商業模式創新分為新穎型與效率型兩類。

數字技術通過創建新的組織架構、成本機制、價值交換機制以及跨邊界組織形式,成為商業模式創新的關鍵驅動力。通過相關文獻搜集,國內對于數字化轉型對商業模式創新的影響機制研究仍是缺口,從組織內部看,數字化轉型會致使組織結構發生改變,為適應外部環境的變化,通過更新組織結構,從而創新企業商業模式。從組織外部看,企業利用獲取到的數據,及時捕捉顧客多樣性需求,建立更緊密的顧客關系,進而超越現有市場或尋找未開發的商業機會,創新商業模式全過程。

基于此,本研究提出以下假設:

H1:企業數字化轉型對商業模式創新具有顯著正向影響。

2.能力重構的中介作用

一些學者認為,研究企業的動態能力為理解企業如何成功進行數字化轉型提供了一個新的視角。對企業來說,通過識別和利用企業的能力來實現商業模式創新是實現持續價值創造的關鍵。企業能力重構貫穿于要素組合、優化和有效運行的整個創新過程。因此,企業能力重構可以使企業重新審視現有的知識體系;保持現有的競爭優勢;不斷吸收和利用新的知識元素;并實現能力更新、替換和重新部署。

能力重構是企業克服認知和操作障礙、彌合能力差距、促進動態環境中的持續進化的一種機制。孟韜等將動態能力分為三部分,包括感知能力、獲取能力與重構能力,通過構建相關理論模型,并運用PLS進行實證檢驗,指出動態能力在兩者之間具有中介效應。基于前人的研究,重構能力可以被劃分為基于動態能力視角的演進式的能力重構與基于技術不連續視角的替代式的能力重構。其中演進式的能力重構是指組織對既定路徑的基礎上有效擴展或整合有限的現有資源,同時調整組織慣例滿足外界環境的變化;歐陽桃花等從演進式的能力重構視角出發,闡述了企業數字化轉型過程中的能力延伸與能力再造機制。替代式的能力重構,它是指企業在面臨技術變革的同時,通過完全保留、舍棄現有能力或獲得新能力應對環境的變化。企業可通過將現有資源與數字技術相結合,進而有效地重新配置企業現有資源。陳曉穎等指出企業可通過知識的搜尋、共享與跨界利用進而對企業能力進行替代式的重構。

演進式的能力重構和替代式的能力重構導致數字化轉型和企業商業模式創新之間的機制不同。因此,本文運用這兩個認知過程考察了演進式的能力重構和替代式的能力重構在企業數字化轉型與商業模式創新關系中的中介作用。

基于此,本研究提出以下假設:

H2a:演進式的能力重構在數字化轉型與商業模式創新之間起中介作用。

H2b:替代式的能力重構在數字化轉型與商業模式創新之間起中介作用。

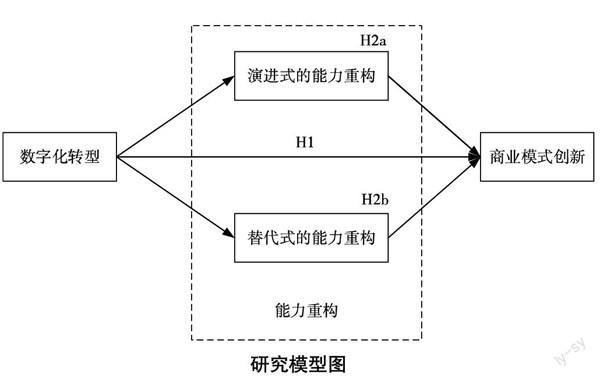

目前,數字化轉型對商業模式創新的影響機制仍存在較大研究空白,因此,本文基于動態能力理論,構建了數字化轉型、能力重構、商業模式創新的研究模型,如下圖所示。

二、研究設計

1.研究方法

本研究主要利用Spss 25.0和Amos 24.0統計分析軟件對變量的信度和效度以及變量之間的關系展開研究。隨后,運用結構方程模型分析了數字化轉型、能力重構對企業商業模式創新的作用機理。

2.樣本選取與數據收集

本文選擇了遼寧省的高新技術企業為實證分析的樣本,大部分受訪者為企業的中高級管理者、技術部門負責人。本次調查共發放300份問卷,收回273份問卷,扣除無效問卷,最終共256份有效問卷,整體問卷設計比較科學合理。

3.變量設計

本文采用Likert 5級量表測量方法。參考學者池毛毛等的研究成果,運用3個題項對自變量數字化轉型進行測量;借鑒Gatignon等人開發的經典量表來測量能力重構;設計3個題項衡量演進式的能力重構,設計4個題項衡量替代式的能力重構;借鑒Clauss的研究成果,運用4個題項測量因變量商業模式創新。

三、數據分析與結果

1.信度與效度分析

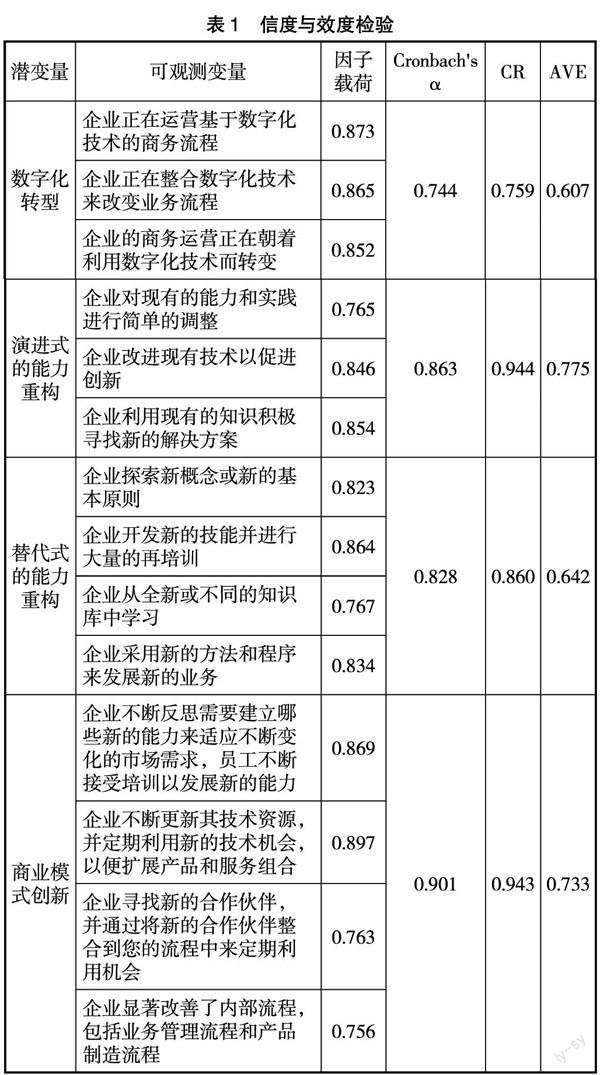

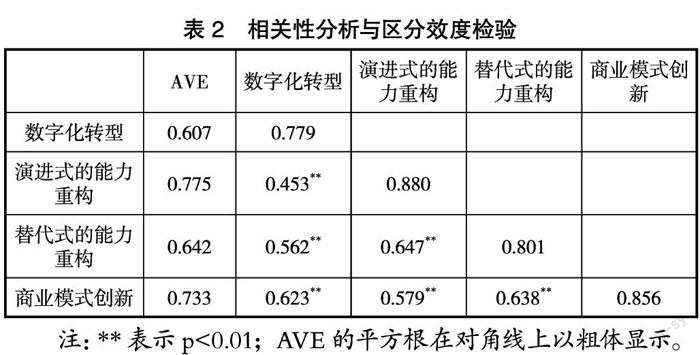

本研究使用Spss 25.0和Amos 24.0對收集到的數據進行了信度與效度檢驗。分析結果如表1,本研究中各潛變量Cronbach's a與CR值均超過0.7,表示數據信度較好。各觀測變量的因子載荷均大于0.7,潛變量AVE值均大于0.6,說明了各變量聚合效度較好。由表2可以看出變量之間區分效度良好。

2.假設檢驗

由表3可以看出,數字化轉型與商業模式創新之間的路徑系數為0.250,T統計值為3.159,通過顯著性檢驗,H1得到實證數據支持。

本研究使用Bootstrapping方法進一步檢驗演進式的能力重構和替代式的能力重構在數字化轉型與商業模式創新關系中的中介作用。由檢驗結果可知,企業數字化轉型通過影響商業模式創新的間接效應顯著存在,間接效應值為0.0127且95%水平之下的置信區間為[-0.0042,0.0427],不包括0,說明演進式的能力重構起到顯著的中介效應,H2a得到證實。同理,替代式的能力重構在企業數字化轉型對商業模式創新的影響中起到顯著的中介效應H2b得到證實。

四、研究結論

本研究基于動態能力理論,建立了一個理論模型來檢驗數字化轉型如何通過能力重構影響高新技術企業的商業模式創新。結論如下:

第一,數字化轉型正向顯著影響企業商業模式創新。這意味著,企業利用技術發展帶來的先動優勢,將創新與資源、市場和價值緊密結合起來,可以幫助企業發展價值創造活動,從舊的、靜態的商業模式中進化。

第二,能力重構(演進式與替代式的能力重構)對企業商業模式創新具有顯著正向影響。企業可通過調整能力的多樣性,選擇合適的新能力,如保持有用的現存能力或通過開發新技能、學習全新知識和采用新方法來取代舊的能力配置,進而幫助企業創造價值。

第三,能力重構(演進式與替代式的能力重構)在數字化轉型與商業模式創新之間起到中介作用。一方面,高新技術企業進行數字化轉型可以更新其現有能力,在新的業務場景中演進其靜態業務模式。因此,演化式的能力重構可以使其在動態環境中將數字化轉型與其商業模式創新聯系起來。另一方面,從事學習和追求突破性創新的企業可以保持其競爭優勢,高新技術企業可以利用替代能力重構,用新興能力取代舊的能力。因此,替代式的能力重構作為讓企業繼續學習和擁抱突破性創新活動的一種可行方法。

五、管理啟示

第一,高度重視企業的數字化轉型戰略。對于準備或正在進行新型商業模式創新的企業來說,可以重新審視企業的數字化轉型戰略是否能夠滿足企業的要求,是否還有進一步提升的空間,從而更好地推動新型商業模式的創新。

第二,合理適配企業能力。能力重構的中介作用表明,企業可通過調整能力的多樣性,選擇合適的新能力,對獲得的資源進行合理配置、捆綁和組合,推動商業模式的創新,而企業對數字技術的應用可以幫助企業選擇較為適配的能力。因此,企業可以利用這一機制推動新型商業模式創新。

第三,利用機制制定政策。在當前數字經濟發展越來越快、技術進步對傳統商業模式帶來巨大挑戰的場景下,政府和企業的政策制定者也可以利用這一機制制定政策,以應對實現可持續數字轉型過程中出現的挑戰。

參考文獻:

[1]Claudia Loebbecke, Arnold Picot.Reflections on societal and business model transformation arising from digitization and big data analytics:A research agenda[J].Journal of Strategic Information Systems,2015,24(3):149-157.

[2]Henry Chesbrough.Business Model Innovation:Opportunities and Barriers[J].Long Range Planning,2009,43(2):354-363.

[3]安筱鵬.數字化轉型的關鍵詞[J].信息化建設,2019(06): 50-53.

[4]Thomas Clauss.Measuring business model innovation:conceptualization,scale development,and proof of performance[J].R&D Management,2017,47(3):385-403.

[5]Zott C,Amit R.Designing your future business model:An activity system perspective[J].Long Range Planning,2010,43(2/3):216-226.

[6]Li F.The digital transformation of business models in the creative industries:a holistic framework and emerging trends[J].Technovati-on,2020.

[7]張振剛,張君秋,葉寶升,陳一華.企業數字化轉型對商業模式創新的影響[J].科技進步與對策:1-9[2021-12-02].

[8]池毛毛,葉丁菱,王俊晶,等.我國中小制造企業如何提升新產品開發績效:基于數字化賦能的視角[J].南開管理評論,2020, 23(3):63-75.

[9]孟韜,趙非非,張冰超.企業數字化轉型、動態能力與商業模式調適[J].經濟與管理,2021,35(04):24-31.

[10]HuP,et al.Innovative search,capability econfiguration and firm innovation performance in the process of technological leapfrogging.Chinese Management Studies,2021,15(5):961–984.

[11]歐陽桃花,曾德麟,崔爭艷,翟宇宏.基于能力重塑的互聯網企業戰略轉型研究:百度案例[J].管理學報,2016,13(12):1745-1755.

[12]陳曉穎,邱國棟.從產品主導邏輯到服務主導邏輯:能力重構視角下企業的數字化轉型研究[J].研究與發展管理,2022,34(01):3 9-53.

[13]Hubert Gatignon,et al.A Structural Approach to Assessing Innovation:Construct Development of Innovation Locus,Type,and Characteristics[J].Management Science,2002,48(9):1103-1122.

[14]韓佳平,李陽.我國企業數字化轉型:特征分析、發展規律與研究框架[J].商業經濟研究,2022(06):133-135.

作者簡介:張影(1998- ),女,山東菏澤人,碩士生,研究方向:創新與創業管理;史憲睿(1973- ),女,遼寧彰武人,博士,教授