流域人類學視閾下東北滿族民間刺繡傳承群體區域分布研究

摘? 要:在整合文化人類學、流域人類學、藝術人類學和民族學等多學科理論基礎上,著重運用流域人類學研究方法對東北滿族民間刺繡藝術發源及傳承群體區域分布、傳承群體現象進行研究,側重對流域、人與自然之間互動關系前提下產生的東北滿族民間刺繡藝術現象進行深入分析,并運用流域人類學學理知識,以流域作為基礎,對東北滿族民間刺繡傳承群體分布進行科學劃分。以流域人類學視角進行的關于東北滿族民間刺繡傳承群體區域分布研究是對流域人類學與藝術學兩個學科進行交叉研究的一種學術嘗試,也是對人類學學科發展及東北流域滿族民間刺繡藝術歷史與當代傳承進行理論求證的學術實踐。

關鍵詞:流域人類學;東北流域;滿族民間刺繡傳承群體;區域分布

基金項目:本文系2018年度黑龍江省哲學社會科學研究規劃項目“關于黑龍江滿族刺繡藝術發源的佐證考究及傳承群體研究”(18YSB127)研究成果。

一、流域人類學與東北滿族

民間刺繡藝術發源的可行性分析

東北流域,即松花江、黑龍江和烏蘇里江流經的廣闊區域,這里不僅有富饒壯闊的沃野山川,而且具有悠久的人文歷史和豐厚的文化底蘊。東北各流域文明的演變與發展孕育了東北滿族民間刺繡藝術的豐富品類,不同流域文化及流域族群文化活動地域空間的差異性,使東北流域滿族民間刺繡藝術在漫長的發展歷程中形成了自己的獨特風格,呈現出鮮明的地域特色。

以“流域人類學”作為研究東北滿族民間刺繡藝術現象及其傳承群體分布的深層原因有三。第一,自古以來人類一切生產與社會活動與他們所賴以生存、繁衍發展的河流及“流域”密切相關,“流域”深刻影響著相關地域文明的發展。自古代開始,人類就開始利用流域進行開發,利用河流進行交流,物與人的流動、文化的傳播、政治的滲透與擴張、區域社會的發展與變遷無不囊括于流域的歷史長河之中。第二,從學科發展角度,以流域人類學作為研究基礎是對某一區域展開相關人類學研究的嶄新方法,流域研究突破了人類學學理中運用傳統社區、村落研究的學術認知,提高了人類學研究層面,使研究的角度和內容更加宏觀。人類學的研究在突破自身僅停留在社區、村落等微觀層面的嘗試是以費孝通先生關于民族走廊的研究實踐展開的,由此,流域研究成為了上述區域研究的另一種探索與實踐,是有助于人類學展開對傳統單一族群區域化研究的新嘗試。第三,流域是人類文明的主要發源地和人類重要的生存空間,流域不僅僅是人類文明的誕生之地,同樣也是人類遷徙的重要走廊。因此,在對東北流域滿族民間刺繡族群以及東北民俗、移民、文化遺產等方面進行研究時,以流域學作為研究視角,采用流域人類學研究方法,將流域學和文化人類學的學科視野擴展到東北流域滿族民間刺繡藝術的研究之中,有助于我們從東北流域滿族民間刺繡藝術與東北民俗文化、東北社會歷史發展、東北人民生活生產方式三者的互動關系入手,對滿族民間刺繡藝術與東北民族文化價值觀及時代審美取向關系進行深入研究。

借助流域學與人類學嶄新視角,有利于擴展東北滿族民間刺繡藝術現象研究的范疇與研究內容的學術視野。通過突破既有的、只局限于對民間刺繡藝術本體展開的傳統研究方法,運用流域研究方法可以有效地將刺繡藝術與人類社會、刺繡藝術與區域社會發展進行相互聯系,從而將東北流域滿族民間刺繡藝術的研究擴展到區域刺繡藝術與區域社會發展關系的論述層面,這對于滿族民間刺繡傳統工藝與當代滿族刺繡工藝發展關系的論述能夠起到重要的驅動作用。

二、流域史觀下的東北滿族

民間刺繡傳承群體區域分布

流域人類學是關注流域從自然到人類社會不同要素之間互動關系的一門學科,其研究方法除了固守人類學傳統的民族志、田野調查、歷史文獻檢索印證等方法以外,另一個很重要的方法就是綜合研究法。綜合研究法是針對河流特征吸收相關學科的一種研究方法,包括水文學、地理學、地質學等多學科方法,形成和人類學方法相融合的、能夠綜合研究流域各種要素之間復雜互動關系的方法,這是流域人類學研究的特殊性,也是對一種嶄新方法論的嘗試和實踐。如果站在流域角度來審視東北滿族民間刺繡的構建空間,首先應該將自然、社會和人類學視野中對流域的不同理解進行界定,其次要將界定結果代入進東北滿族民間刺繡研究的廣闊空間思維之中。人類學區域研究中,流域人類學是一個非常重要的視野,伴隨流域而生的區域地理環境、區域人文生態環境以及區域多民族民俗文化生態環境,決定了相關流域“促生”下的豐富的民族族群分布樣貌,為東北流域滿族民間刺繡文化人類學的研究提供了更加開闊的實踐場域。

中國東北地區四季多變的氣候環境及東北特有的人文生態環境決定了東北地區獨特的歷史文化生成,從流域史觀角度以東北五大流域文明可以對東北區域文明進行標識,即“黑龍江流域文明;嫩江流域、牡丹江流域、烏蘇里江流域文明;遼河流域以及大小凌河流域文明;圖們江流域文明;鴨綠江流域文明”,而東北滿族民間刺繡的歷史與刺繡工藝文化也正是沿著東北地區的五大流域文明及相關江河流域分布的。從地域分布上看,東北滿族民間刺繡主要以黑龍江流域、遼河流域、大小凌河流域、鴨綠江流域四大流域為中心。目前已經形成以黑龍江流域為中心的滿族民間刺繡傳承群體區域,即齊齊哈爾克東滿繡傳承群體、牡丹江渤海靺鞨繡傳承群體、雙鴨山集賢刺繡傳承群體、牡丹江寧古塔刺繡傳承群體、牡丹江林口蠶翼繡傳承群體;以遼河流域為中心的滿族民間刺繡群體區域,即岫巖滿族民間刺繡傳承群體、盛京滿族民間刺繡傳承群體、沈陽滿族民間刺繡傳承群體等;以大小凌河流域為中心的遼西滿族民間刺繡傳承群體區域,即錦州滿族民間刺繡傳承群體、盤錦滿族民間刺繡傳承群體等;以鴨綠江流域為中心的滿族民間刺繡群體區域,即長白山滿族民間刺繡傳承群體。

(一)黑龍江流域滿族民間刺繡傳承群體區域分布

黑龍江省是中國東北部多民族居住的邊疆省份。滿族、朝鮮族、回族、蒙古族、達斡爾族、錫伯族、鄂倫春族、赫哲族、鄂溫克族、柯爾克孜族等為黑龍江世居或久居少數民族。這些少數民族聚居區主要分布在三江平原、松嫩平原、東南部山地和大、小興安嶺林區一帶,與漢族交錯雜居。傳統的漁獵文明、游牧文明、農耕文明以及民族宗教信仰的傳播,賦予黑龍江少數民族豐富的民俗生活形態,造就了個性鮮明的少數民族服飾刺繡樣式,形成了各民族不同的服飾刺繡工藝、風格及特點,反映出黑龍江少數民族獨具特色的思想觀念、禮儀道德、民情風俗、審美情趣。黑龍江的各民族和其他省份的少數民族一樣,有著悠久的歷史和文明。由于黑龍江地域與中原地區在生態氣候、自然環境、人文環境、宗教、風俗習慣等方面的差異,因而促使黑龍江流域民間刺繡藝術的起源與發展脈絡與中原地區有所不同,但是,與中原地區民間刺繡工藝發展相似的一點是,黑龍江流域少數民族民間刺繡工藝都是與該民族的民族服飾交織在一起。可以說,民族刺繡工藝的產生首先就是作為衣物的裝飾而存在。由于歷史、地理、政治、經濟等原因,黑龍江少數民族刺繡藝術文化形態呈現出原生態性、多樣性、開放與保守互融性特征。地理位置相對封閉、生產力普遍低下等客觀原因使黑龍江各少數民族固有的原生態文化得到了較好的保存與延續。眾多民族種類及民族服飾樣式使黑龍江少數民族服飾文化呈現出多樣性特征。同時,各少數民族在與漢族及其他少數民族長期雜居過程中,民族之間頻繁的文化匯合、互融使少數民族服飾呈現出保守性與開放性相融合的文化形態特征。

黑龍江流域滿族民間手工刺繡是黑龍江少數民族傳統手工藝的重要組成部分,屬于工藝美術范疇,主要以牡丹江渤海靺鞨繡、齊齊哈爾克東滿繡兩大創作群體為主,其中包括黑龍江雙鴨山集賢刺繡、牡丹江寧古塔刺繡、牡丹江林口蠶翼繡等,它們都屬于滿族刺繡。但由于藝術發源不同、傳承群體不同,所以刺繡作品的藝術風格也有很大的區別。其中,齊齊哈爾克東滿繡和牡丹江渤海靺鞨繡是黑龍江省手工刺繡的重要品類。克東滿繡是在繼承滿族先人女真人的傳統刺繡技藝和中原地區漢族傳統刺繡工藝的基礎上發展而成的,它造型夸張、粗獷、古樸,色彩凝重、艷麗,冷暖對比強烈,繡品構圖飽滿,情感真摯,具有強烈的北方民族特色。枕頭頂和幔帳是克東滿繡最具特色的手工刺繡工藝品,補繡是克東滿繡特有的傳統刺繡工藝之一。克東滿繡題材內容豐富,反映了滿族民眾的世界觀和生活習俗(如圖1)。渤海靺鞨繡在滿族先祖粟末靺鞨人創造的“雞爪針”刺繡針法基礎上發展而來,它用東北特有的柞蠶絲線為刺繡原料,以“三角針”針法繡成。繡品多以北方冰雪風光和牡丹江鏡泊湖風光為題材,體現出黑龍江獨特的冰雪文化內涵和鮮明的地域特征。由于巧妙利用柞蠶絲線對光線獨有的折射特點,采用絲線并股摻色技法,繡品呈現出色彩艷麗、立體逼真、氣勢磅礴、粗獷豪放的藝術特點。

雙鴨山集賢刺繡起源于從江南水鄉吳縣(蘇繡的故鄉)因得罪衙役而逃難到黑龍江集賢縣的一對為皇家刺繡的夫妻,他們將江南刺繡工藝與集賢本地民間刺繡相結合,經過幾代人的發展,目前在第四代傳承人閆照杰的努力下形成了以裝飾畫刺繡、生活居室刺繡、旅游紀念刺繡、參展參評刺繡、收藏刺繡精品為主體的繡品系列。繡品題材貼近當今社會生活,多以應用性和裝飾性功能為主,具有濃厚的北大荒文化特色和黑土地民俗藝術風格。

牡丹江寧古塔刺繡發源于滿族先民肅慎民族的發祥地牡丹江流域女真族民間“釘線”工藝,在保留滿族原始思維和圖案造型特征基礎上,結合自身工藝特點,形成了豐富的產品類型,主要以表現牡丹江雪鄉風光題材的裝飾畫類、以經典油畫及中國傳統山水畫為題材的摹繡繪畫類、以龍袍、鳳袍、手帕、圍巾、肚兜等為主的傳統滿族服飾刺繡類、以傳統枕頭頂刺繡、日常繡品為主的家庭生活用品類刺繡產品為主。

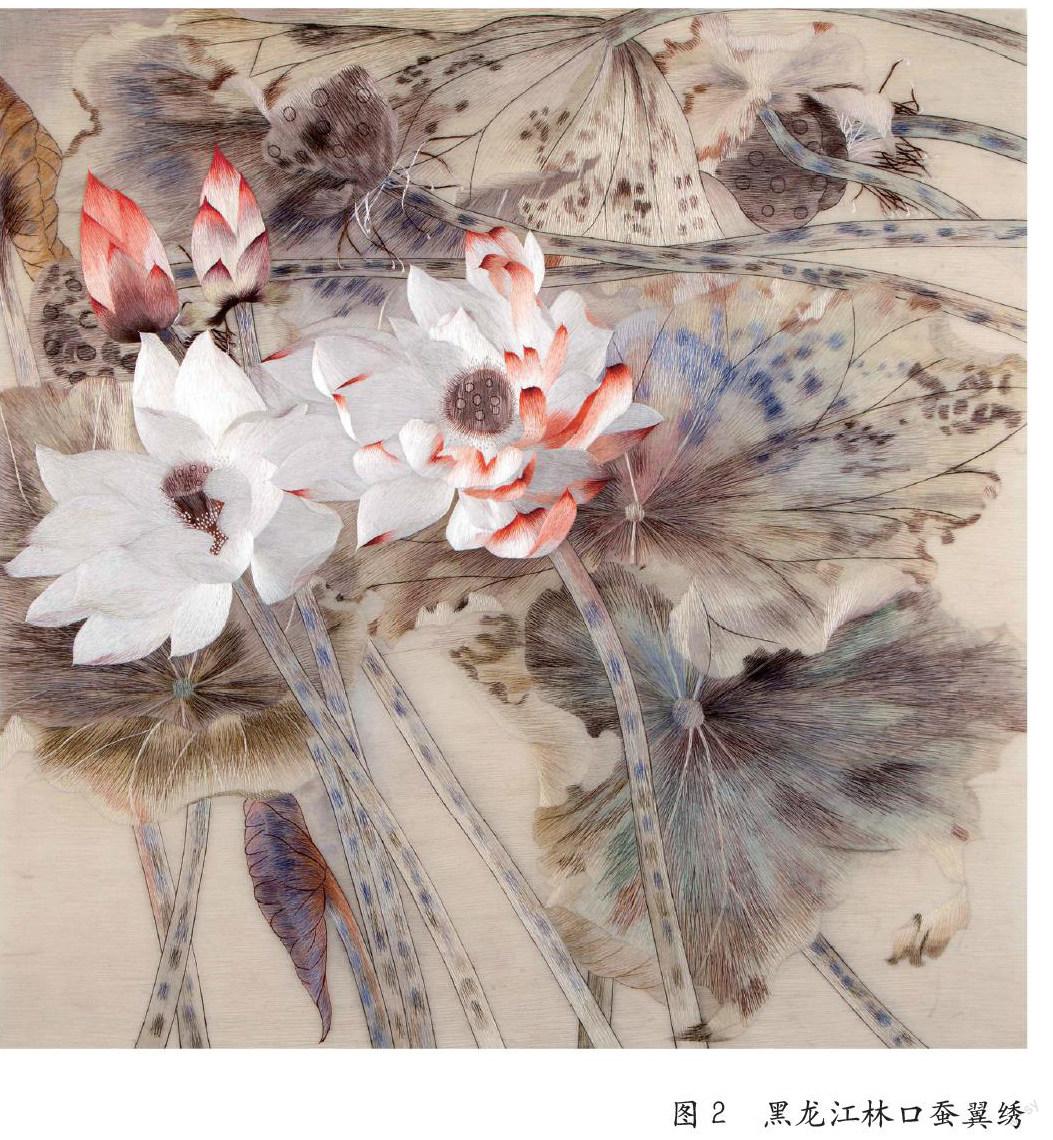

牡丹江林口蠶翼繡(如圖2)發源于黑龍江省牡丹江市林口縣,屬于黑龍江滿族民間刺繡。金代,由于金上京在阿城(現為哈爾濱市阿城區)建都,當時的女真、契丹、東胡等民族的刺繡技藝也隨之進入林口地區并由此發展起來。清代,林口刺繡業曾經歷低潮和生機,低潮是清朝順治年間,由于對東北地區實行“封關”政策,林口縣百姓被迫遷出,民間刺繡藝人流落各地,刺繡工藝發展出現停滯。迎來生機是指清朝嘉慶年間,因清政府推行“開關”政策,大量闖關東的漢族人進入林口,由此帶來關內魯繡刺繡技藝,同時已遷出人員大量回遷,林口刺繡業得以復蘇。林口滿族民間刺繡與關內魯繡等刺繡技藝的融合,為林口刺繡發展增添了嶄新生機與活力。民國至建國初期,林口民間刺繡呈現出延續傳統刺繡工藝態勢。20世紀80年代,林口政府大力支持、幫助女性就業創業,林口蠶翼繡傳承人成鴻娟在繼承林口傳統民間刺繡技藝的基礎上,創新出立體交叉細亂針、斜滾針及拼絲拼色技法,采用這些針法及拼色技法繡制的繡品因薄如蠶翼,極具觀賞性和藝術性,因此被稱為“黑龍江林口蠶翼繡”。

(二)遼河流域滿族民間刺繡傳承群體區域分布

遼河,中國七大河流之一,位于中國東北地區南部,流經河北、內蒙古、吉林、遼寧四省,最后注入渤海。東遼河和西遼河是遼河的兩個源頭,東、西遼河在遼寧省昌圖縣福德店交匯,至此方稱之為遼河。西遼河途徑河北省、內蒙古通遼市、吉林省雙遼市等區域,東遼河途徑吉林省開原市、鐵嶺市、沈陽市、鞍山市、盤錦市等區域。沈陽、盤錦和岫巖是遼河流域滿族民間刺繡藝術主要分布地區,可以看出這三個區域都是遼河流經的地區。目前已經形成以遼河流域為中心的滿族民間刺繡傳承群體區域,即岫巖滿族民間刺繡傳承群體、沈陽盛京滿族民間刺繡傳承群體。岫巖滿族民間刺繡主要流行于遼寧省岫巖滿族自治縣一帶,是該縣的一項傳統美術形式,2008年被列入第二批國家級非物質文化遺產名錄。沈陽,舊時又稱“奉天”“盛京”。清太祖努爾哈赤曾遷都于沈陽,后又有皇太極尊沈陽為盛京,并建立了清朝。作為清代皇城的沈陽地區,滿族民間刺繡藝術得到了進一步發展,與此相關的服飾刺繡文化也成為清朝皇家貴族區分官位等級的標志。沈陽滿族民間刺繡文化經過歷史的長期積淀,產生了豐富的民間刺繡品類,形成了以沈陽地區為中心的滿族傳統民間手工技藝群體,主要以沈陽盛京滿族民間刺繡為代表。由于地處清代皇城,所以盛京滿族民間刺繡又有“中國清朝皇族刺繡”之稱。盛京滿族民間刺繡是沈陽地區滿族刺繡技藝的代表,被列入沈陽市非物質文化遺產保護名錄,楊曉桐是盛京滿繡的第四代傳承人。

(三)大、小凌河流域遼西滿族民間刺繡傳承群體區域分布

大、小凌河是東北地區非常重要的兩條河流。大凌河位于遼寧省西部,大小支系縱橫交錯,主脈貫穿遼西,東南匯入渤海,是遼寧省西部最大的河流。小凌河發源于松嶺和黑山,主要流經朝陽、錦州境內。大小凌河流域遼西地區主要涵蓋錦州、盤錦、葫蘆島、朝陽、阜新這幾個地區,圍繞這一區域形成了遼西滿族民間刺繡傳承群體聚居鄉村,其中以錦州滿族民間刺繡傳承群體較為突出。錦州市,位于遼寧省西南部,是滿族人聚居地區。錦州滿族民間刺繡是遼寧省錦州市著名的傳統美術形式,2008年,被列入中國第二批國家級非物質文化遺產目錄。

(四)鴨綠江流域長白山滿族民間刺繡傳承群體區域分布

長白山滿族民間刺繡是指流傳于吉林省通化市、白山市、遼源市等地長白山區一帶滿族群眾間的刺繡技藝,以枕頭頂刺繡最為著名。長白山滿族枕頭頂刺繡形式多樣,題材豐富,針法繁多,繡工精湛,普遍流傳。它的形成與滿族婚俗、生產、生活與居住形態、環境氣候等因素關系密切,是長白山地區滿族民間刺繡藝術在沿襲自身傳統刺繡技藝的基礎上,廣泛吸收漢族及其他少數民族刺繡藝術養分,最終形成的既有自身特色及民族傳統刺繡風格,又兼具當代刺繡發展要求的民間刺繡藝術。吉林長白山滿族民間刺繡不僅是滿族先民生活的重要組成部分,同時也體現了他們的生活方式、宗教信仰、民俗文化等相關內容。其中,枕頭頂刺繡是長白山滿族民間刺繡的代表品類,也是東北流域滿族刺繡藝術的重要組成部分,2008年被列入第二批國家級非物質文化遺產代表性項目名錄。

以上述五大流域的視角對東北流域滿族民間刺繡藝術文化人類學展開相關研究,更能較完整地展現出東北流域滿族刺繡藝術的歷史與刺繡工藝文化,從而避免東北刺繡工藝歷史、尤其是東北滿族傳統民族刺繡手工藝歷史文化的碎片化和片面化。因此,這種沒有將中國東北流域滿族民間刺繡研究的范圍限制在當代中國東北的行政區劃范圍內,而是把東北滿族民間刺繡藝術的歷史發展及當代傳承的研究以東北五大流域,即嫩江流域、牡丹江流域、烏蘇里江流域、遼河流域,以及大小凌河流域、圖們江流域和鴨綠江流域進行梳理,以流域為視角對東北滿族民間刺繡藝術進行劃分的學術思維,不僅可以幫助我們深入研究東北滿族民間刺繡工藝的發源、發展和當代傳承問題,而且有助于拓寬東北民間刺繡工藝學的內涵。以流域史觀為觀察視角,以人類學、民族學學科知識體系為東北流域文明研究基礎,以黑龍江流域、遼河流域、大小凌河流域、鴨綠江流域等不同流域民間刺繡工藝為比較視野研究,完成從傳統學術研究中的“東北滿族民間刺繡藝術”到 “東北流域滿族民間刺繡藝術”研究的思維轉換,是當代語境下對東北流域滿族民間刺繡藝術研究的新思路和新方向。

三、流域人類學視閾下

東北滿族民間刺繡藝術文明進程及維度建構

從東北地區文明的發展歷程上看,東北地區眾多古老民族的文明都是圍繞河流、湖泊展開的,東北滿族民間刺繡的發源、發展及傳承也是以河流為中心,在漫長的發展歷程中,逐漸演變形成了自己獨特的風格。自然形成的流域在人類藝術活動的參與下,逐漸轉化為有意義的人類文化藝術空間。在這一過程中,族群活動影響是十分明顯的,因此,對東北流域與該流域滿族民間刺繡族群藝術活動的研究,首先需要界定自然地理意義上的流域與人文地理意義上的流域區別。流域文化作為一種地域文化,它既不是單純的河流文化,也不等同于整個區域文化。因為前者弱化了流域文化豐富的內涵,過于突出河流發育、河道變遷及流域社會生活物質層面的影響等狹義的河流文化;后者則泛化了流域內所有地區的文化現象,甚至將遠離河流的區域文化也歸于流域文化,致使流域文化失去了特色,也失去了理論上存在的必要。在對自然地理流域與人文地理流域形成學理認同的前提下,借助文化人類學、藝術人類學、民族學等學科認知對東北流域滿族民間刺繡藝術展開相關研究,對于理解作為少數民族(滿族)文化獨特屬性的滿族民間刺繡藝術傳承群體通過自身發展不斷延展開來的民間藝術生命歷程,以及東北不同流域民間刺繡藝術傳承群體在不同地理環境與社會文化的互構性會起到重要的理論指導作用。

從學理上分析,流域人類學、文化人類學所展現的是新時期人類學研究的新方向,這一新方向的產生,既與人類學當今世界政治、經濟、文化的多元性發展背景有關,同時也彰顯了人類學中國化更高的水平和更深的層次。將流域人類學研究方法納入到對東北流域滿族民間刺繡的研究之中,引領了中國少數民族民間刺繡研究新方向,主要包括以下幾個維度建構。

(一)研究視角維度建構

流域人類學展現了區域研究的觀察切入點,以及從客觀到主觀再到主客觀交融的轉變過程。一段歷史時期以來,從“人”出發的社區研究成為人類學主要的研究內容和用于理解中國東北社會的主要方式,但作為區域研究的對象,社區過于狹小和單一,典型性和作為比較對象的價值不夠。于是在費孝通和其他中國人類學者的推動下,中國人類學界開始進行由一到三、由點到面的較大范圍的人類學區域研究,并將整個中國劃分為六大板塊,設置了大區域研究的宏偉目標。這種從單位社區的比較到整體區域的綜合研究轉向,正是流域人類學能夠在河流區域范圍內成立的前提。

(二)研究對象維度建構

流域人類學展現了區域研究分析單位的劃分從地域到人群再到具體的人的立體維度。人類學者最初對某一民族或族群展開相關研究,其基本依據是斯大林對“民族”論述提出的“四個共同”,即“民族是人們在歷史上形成的有共同語言、共同地域、共同經濟生活以及表現于共同的民族文化特點上的共同心理素質這四個基本特征的穩定的共同體……,這些特征只要缺少一個,民族就不成其為民族”。這一定義在某些特殊的歷史時期和像蘇聯這樣的國家具有一定的適用性,但并不完全符合中國的民族情況。以流域人類學為代表的人類學區域研究理論認為,任何離開空間、實踐和人類群體互動的視角進行的民族或者族群研究,都是不全面和不完整的。流域作為一個既是歷史概念也是空間范圍的問題,正在逐漸成為人類學區域研究的主要對象。

(三)研究范圍維度建構

流域人類學展現了區域研究的跨越維度。對東北流域滿族民間刺繡藝術的區域劃分,主要以黑龍江流域、遼河流域、大小凌河流域、鴨綠江流域展開比較研究的維度視角。具體可研究:1.黑龍江流域滿族民間刺繡的區域分布,主要包括黑龍江克東滿繡、黑龍江渤海靺鞨繡、黑龍江集賢刺繡、黑龍江寧古塔刺繡、黑龍江林口蠶翼繡;2.遼河流域滿族民間刺繡藝術的區域分布,主要包括岫巖滿族民間刺繡、盛京滿族民間刺繡、沈陽滿族民間刺繡;3.大小凌河流域遼西滿族民間刺繡的區域分布,主要包括錦州滿族民間刺繡、盤錦滿族民間刺繡;4.鴨綠江流域長白山滿族民間刺繡藝術。

(四)研究主體維度建構

以東北流域作為整體視角,用流域人類學、文化人類學、藝術人類學、民族學等理論研究方法分析東北滿族民間刺繡藝術是人類學單一研究走向多學科綜合研究的發展趨勢。克魯伯(A.L.Kroeber)曾說:人類學是人的科學(the science of man);弗思(RaymondFirth)也認為,人類學是全面研究人及其文化的學科。從人類學學科的指向意義上看,人類學是以通過研究人類文化生成、文化創造以及觀察、研究、比較不同區域、族群、國家及人類社會的相異性,從而探索人類的相似性和不同性的一種以科學方法研究人類的學科。通過觀察東北地區社會和文化之間的關系來嘗試探索豐富的滿族民間刺繡文化樣式和為此產生的刺繡工藝文化,是探尋民間刺繡族群之間異同并由此展開比較研究的嶄新研究方法。

四、結語

流域是一個復雜的自然和生命載體,它向東北民間刺繡藝術研究領域提出的問題必然是豐富而生動的。流域研究目前已經進入多學科之中,但是仍然有必要基于藝術學科的理論和方法去構建關于流域研究的學科分野。以流域作為學術視角,運用流域人類學的研究方法展開對東北滿族民間刺繡藝術的研究,在中國民間刺繡藝術領域目前是沒有的,這一學術思考和維度構建的方法無疑為東北滿族民間刺繡藝術的研究開辟了嶄新的學術方向,拓寬了滿族民間刺繡藝術的研究范圍、研究角度。由于加大了對東北流域滿族民間刺繡藝術廣度與深度的深入挖掘,為中國少數民族傳統刺繡手工藝的整體研究開辟了更加廣闊的學術空間。這種將東北流域民間刺繡藝術放置在人類學大背景下進行重新思考的研究方法,反映了對于民族傳統手工藝研究的一種新的學術目光與視野。

以流域為視閾對東北民間滿族民間刺繡傳承群體分布研究的創新之處,一是突破了對東北流域滿族民間刺繡傳統工藝制作、圖案寓意、色彩設計等本體研究,首次將流域學概念與人類學的學術視角及方法論帶入了東北流域滿族民間刺繡藝術研究之中。二是通過對東北文明的基礎研究,探索了東北流域滿族民間刺繡傳承群體與流域文明之間的關系。三是通過對東北流域滿族民間刺繡傳承族群分布的考察,展開了東北流域滿族民間刺繡的文化語境與主體文化內涵及文化傳承和發展價值的深入研究。四是展開了東北滿族文化的發展與城市化特征對滿族民間刺繡藝術的影響研究。

上述研究對人類學學科發展、東北區域社會的當代發展以及東北流域滿族民間刺繡藝術的歷史與當代傳承的研究將會起到一定的理論填補作用。

參考文獻:

[1]王禹浪.東北流域文明研究[M].北京:社會科學文獻出版社,2016.

[2]劉迅.黑龍江渤海靺鞨繡的歷史發源及傳承探究[J]中國非物質文化遺產,2021(5):97-101.

[3]劉迅.黑龍江滿族刺繡非遺傳承人群體人類學分析[J]美與時代(上),2021(3):28-33.

作者簡介:劉迅,碩士,哈爾濱學院藝術與設計學院副教授。研究方向:藝術人類學、非物質文化遺產研究。