基于景觀都市主義的高架橋下消極空間改造設(shè)計研究

孫暢 魏澤崧

摘? 要:城市中以高架橋為主要形式的立體交通迅速發(fā)展,導(dǎo)致許多橋下空間出現(xiàn),這些空間并未被很好地利用起來,嚴(yán)重影響城市良好面貌的形成。以景觀都市主義理論作為研究切入點,對當(dāng)下高架橋下空間所存在的問題進(jìn)行分析,并通過解析3個成功的高架橋下改造案例,提出景觀都市主義對高架橋下灰色空間改造中生態(tài)修復(fù)、營造多維立體空間以及整體統(tǒng)籌三個方面的啟示,以期為當(dāng)下高架橋下消極空間改造設(shè)計提供積極的借鑒意義。

關(guān)鍵詞:景觀都市主義;高架橋;橋下消極空間;改造設(shè)計研究

在全球經(jīng)濟快速發(fā)展下,城市化進(jìn)程加快,交通壓力也隨之增大。為了緩解道路擁堵等交通問題,高架橋被提出并廣泛運用于城市交通規(guī)劃中。現(xiàn)如今,高架橋已隨處可見,其形式也多種多樣。常見的高架橋有用于市民行走的步行高架橋、軌道高架橋、公路高架橋、樓與樓之間的高架走廊以及架在濱水上空的城市高架橋5種類型。城市高架橋在緩解交通壓力,給人們的出行帶來巨大便利的同時也不可避免地產(chǎn)生了消極的影響,如不連續(xù)的城市高架橋?qū)е驴臻g破碎、橋下空間無法接收陽光導(dǎo)致生態(tài)脆弱以及未得到規(guī)劃者的重視導(dǎo)致橋下空間功能單一等問題。景觀都市主義是一種跨學(xué)科、跨領(lǐng)域的新型理論,它強調(diào)的是人與自然和諧相處,使景觀作為城市規(guī)劃設(shè)計相關(guān)專業(yè)的媒介,構(gòu)建社會、城市、人與環(huán)境為一體的新型可持續(xù)發(fā)展景觀城市。它將景觀與城市交織在一起,以景觀為載體創(chuàng)造一種新的城市形態(tài)和空間結(jié)構(gòu)[1]。將景觀都市主義運用于高架橋下灰色空間的改造中,可以構(gòu)建多功能的綠色基礎(chǔ)設(shè)施、開放共享的公共活動場所、縫合橋下空間與周邊環(huán)境的關(guān)系,更好地激發(fā)城市公共空間活力。通過解析3個成功的高架橋下改造案例,提出景觀都市主義對高架橋下消極空間改造中構(gòu)建生態(tài)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、多維立體空間、景觀統(tǒng)籌整體三個方面的啟示,以期為當(dāng)下高架橋下灰色空間改造設(shè)計提供積極的借鑒意義。

一、景觀都市主義的產(chǎn)生與發(fā)展

景觀都市主義誕生于20世紀(jì)末,由哈佛大學(xué)查爾斯·瓦爾德海姆(Charles Waldheim)教授提出。景觀都市主義就是將城市理解成一個生態(tài)體系,通過景觀基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和完善,將基礎(chǔ)設(shè)施的功能與城市的社會文化需要結(jié)合起來,使當(dāng)今城市得以建造和延展。該主義是當(dāng)今城市建設(shè)的世界觀和方法論,強調(diào)景觀是所有自然過程和人文過程的載體。景觀都市主義強調(diào)從“動態(tài)過程”的角度去看待景觀,將景觀作為加厚的地面。全面整合地面空間、地下空間、地上空間,規(guī)劃出一種彈性的設(shè)計策略,使其適應(yīng)多變的城市活動、內(nèi)容和形式,而不是生成具體的景觀設(shè)計形式。將自然生態(tài)和城市相結(jié)合,使城市的發(fā)展融入到生態(tài)演變中去。將基礎(chǔ)設(shè)施與“綠色”相結(jié)合,改變城市基礎(chǔ)設(shè)施功能單一的現(xiàn)象,使城市基礎(chǔ)設(shè)施功能與城市生態(tài)、人文以及社會有機結(jié)合,形成可持續(xù)的“綠色”景觀基礎(chǔ)設(shè)施。人們不再單單關(guān)注場地內(nèi)部的生態(tài)過程與改善,還將關(guān)注場地周邊環(huán)境,從更大尺度上構(gòu)建生態(tài)景觀網(wǎng)格。其中作為景觀都市主義理論和實踐的先行者詹姆斯·科納(James Corner)的一系列文章為景觀都市主義理論奠定了基礎(chǔ),他所設(shè)計的紐約高線公園很好地將景觀都市理論應(yīng)用于實踐,成為現(xiàn)在人們研究景觀都市主義理論的優(yōu)秀案例。

二、景觀都市主義理論背景下高架橋改造案例分析

(一)紐約高線公園

紐約高線公園是一個位于曼哈頓中程西側(cè)的線性空中花園,占地約2.87hm,是一個典型的將景觀都市主義完美應(yīng)用到高架橋改造案例。該場地過去是一條連接肉類加工區(qū)和哈德遜港口的長2.4公里的貨運線,這條貨運鐵路線修建于1930年,后來由于貨運方式發(fā)生轉(zhuǎn)變,這條貨運線路被迫于1980年停止運營。該場地在未開發(fā)之前雜草叢生,呈現(xiàn)出荒廢破敗的景象,嚴(yán)重影響到紐約城市的更新與發(fā)展。20世紀(jì)80年代,住在高架橋周圍的居民強烈要求政府把高架拆除。但由于“高線之友”組織的出現(xiàn),才使得高架被保留了下來。該組織呼吁將高架保留下來并加以改造,對大眾開放使用。詹姆斯·科納團隊接到這個項目之后,對場地現(xiàn)狀和文化進(jìn)行了梳理,最終通過一系列設(shè)計手法,將荒廢已久的高架橋打造成了一個活力四射的綠色空中廊道(如圖1)。

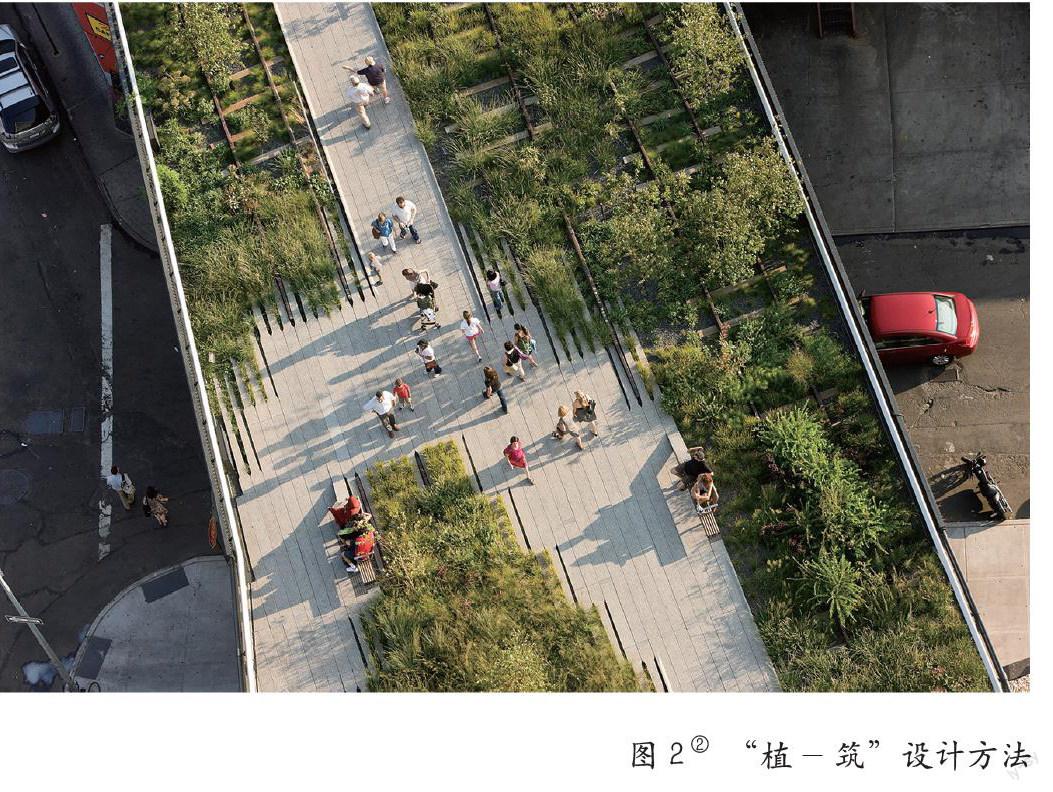

首先,場地采用“植-筑”的設(shè)計方式,將景觀融入到基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)之中。植被與場地步行道的鋪設(shè)結(jié)合到一起,使人們走在高線公園中既可以體驗到自然的無序與曠野,也能感受到人工種植的巧妙之處[2]。在日常生活中,我們大多看到的景觀與基礎(chǔ)設(shè)施呈現(xiàn)常規(guī)的平行關(guān)系,但在這里植被與建筑材料相互交叉融合,為人們營造出可以交流共享的公共空間,也為人們圍合出較為隱蔽的私密空間,滿足不同人群的需求。同時,在植被的選擇和種植上,將景觀生態(tài)學(xué)考慮在內(nèi),場地內(nèi)保留自身生長的野生植物,注重植物種植種類的復(fù)雜性,讓場地的生態(tài)景觀隨著時間、空間的不斷變化可以呈現(xiàn)出多樣性,使整個場地成為一個動態(tài)、彈性的整體(如圖2)。其次,設(shè)計師們尊重場地原有的記憶,沒有對高架橋上原有的鐵軌等遺址進(jìn)行拆除,而是保留了他們原有的樣子,并在原有樣子的基礎(chǔ)之上加以設(shè)計利用,讓其成為高線公園中的一部分,延續(xù)了場地的歷史與文化價值。

紐約高線公園屬于建立在歷史傳承、生態(tài)修復(fù)、景觀重塑、人文發(fā)展等基礎(chǔ)之上的高架橋改造項目。改造后的紐約高線公園成功地融入到城市肌理之中,讓廢棄的高架橋未被拆除,并為城市居民提供了一個積極開放共享的活動空間。設(shè)計時對場地中的原有野生植物進(jìn)行保留,以景觀作為載體,營造多樣的景觀形式,展現(xiàn)場地的發(fā)展過程,體現(xiàn)場地的歷史文化精神。在紐約高線公園中,科納的景觀都市主義理念得到了充分的展現(xiàn)。對場地進(jìn)行生態(tài)修復(fù),強調(diào)景觀動態(tài)變化過程,“縫合”了由于場地中高架橋的存在而被割裂的城市形態(tài)。以景觀的方式重新組合城市現(xiàn)有空間形態(tài),形成一個連續(xù)、復(fù)合以及整體的空間,引導(dǎo)人們形成新的生活方式,建立起了一個生態(tài)、開放的城市公共空間。

(二)上海蘇州河中環(huán)節(jié)點“低線公園”

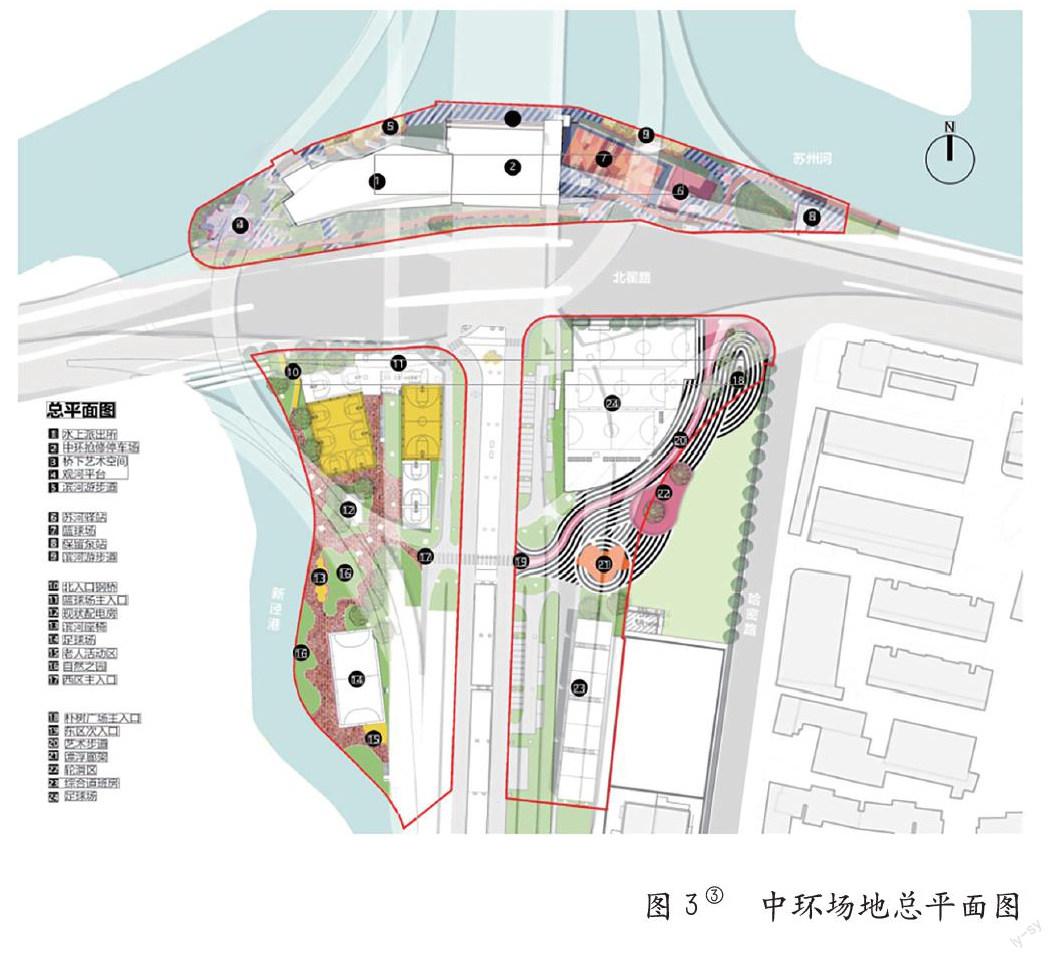

隨著上海“一江一河”總體規(guī)劃政策的出臺,對上海蘇州橋進(jìn)行合理規(guī)劃也被提上日程。上海蘇州橋長寧段東起江蘇北路,西至外環(huán)線。現(xiàn)在,長寧段11.2公里的蘇州河健身步道已經(jīng)全面開通。位于長寧區(qū)的蘇州河旁的中環(huán),涉及蘇州河、新涇港、哈密路所圍的約3.5公頃。這里的立交橋縱橫交錯,橋下消極空間沒有被很好的利用起來,導(dǎo)致產(chǎn)生了許多橋下消極空間,嚴(yán)重影響到了城市良好風(fēng)貌的形成,阻礙了對蘇州河規(guī)劃目標(biāo)的實現(xiàn)。為了與蘇州橋整體規(guī)劃統(tǒng)一協(xié)調(diào)發(fā)展,在對場地周圍進(jìn)行充分調(diào)研之后,分析出場地存在的問題。通過一系列設(shè)計手法,將蘇州河中環(huán)打造成了一個極具藝術(shù)感以及蘊含豐富歷史文化的公共活動場所(如圖3)。

由于橋下空間本身存在色彩灰沉陰暗、橋體高度和寬度的限制等問題,所以導(dǎo)致橋下空間緊張、充滿壓抑感,讓人們在使用時心理上會感到不適,從而影響空間活力的釋放。中環(huán)節(jié)點“低線公園”通過對橋下空間墻壁以及地面運用彩繪等藝術(shù)手法進(jìn)行處理,使用色彩去“點亮”橋下空間。“低線公園”在對橋下空間進(jìn)行設(shè)計時采用三種動物來劃分出了三塊不同的主題區(qū)域:北側(cè)是以“火烈鳥”為代表的青春主題區(qū)域,西側(cè)是以“獵豹”為代表的運動主題區(qū)域,東側(cè)是以“斑馬”為代表的綜合性主題區(qū)域(如圖4)。運用景觀敘事性的手段,將三塊被橋體分裂的區(qū)域巧妙地串聯(lián)起來,保證場地的連續(xù)性。其次,根據(jù)居民需求,在橋下引入籃球場、輪滑場、觀景平臺、老年人健身區(qū)以及親子娛樂區(qū)等,為人們提供豐富的體育活動場所以及休閑休憩場所。同時,場地中種植了許多耐陰的植物并結(jié)合本土特色植物,營造出豐富的植物群落。注重豐富橋下空間功能和展現(xiàn)橋下景觀的多樣性,增強場地的參與性和趣味性,旨在把場地構(gòu)建成為一個多層次、加厚的生態(tài)開放空間[3]。

上海蘇州橋中環(huán)節(jié)點“低線公園”設(shè)計通過空間再生、景觀營造以及色彩變化等方面,對高架橋下消極空間進(jìn)行個性化的設(shè)計,創(chuàng)造多變的景觀空間,讓場地可以隨著時空的變化呈現(xiàn)出多樣性,可以容納城市中不同活動和功能的開展。改造后的場地,可以為人們提供一個多樣性的開放共享空間并且消除城市建筑以及高架道路對人們活動的阻礙,提升城市品質(zhì)。

(三)“低線公園”一期

“低線公園”位于美國邁阿密的城市中心,連接南邁阿密、珊瑚閣區(qū)和市中心。場地在未開發(fā)之前是一個處于閑置狀態(tài)下的高架鐵路下方區(qū)域,經(jīng)過改造之后,它已經(jīng)成為一個優(yōu)秀的高架橋下消極空間改造案例。James Corner Field Operations 與非營利組織 Friends of The Underline 合作,從場地整體出發(fā),使場地與周邊的建筑及環(huán)境相協(xié)調(diào)。通過一系列設(shè)計手法,將場地打造成一個美麗的公共開放空間。

首先,為緩解附近居民出行的交通問題,James團隊通過在場地中建立專用的自行車道以及行人步行道,對場地中的人車進(jìn)行分流,保證附近居民能夠安全的進(jìn)出場地(如圖5)。同時,由于場地有一部分位于大學(xué)城附近,人流量較為密集。通過設(shè)置過街天橋,形成更多的橋上橋下空間,合理規(guī)劃交通流線,緩解人群擁擠問題。其次,高架鐵路會對橋下空間以及附近的環(huán)境造成空氣污染以及交通污染等影響,此外橋下閑置空間會被用來隨意堆放雜物、垃圾等,這也會對環(huán)境造成一定的影響,產(chǎn)生二次污染。James團隊在橋下種植多樣的本土植物,形成豐富的植被群落;在醫(yī)院周圍設(shè)置“治愈花園”種植一些用于治療的植物并設(shè)置雨露花園等。將景觀與基礎(chǔ)設(shè)施相結(jié)合,增加基礎(chǔ)設(shè)施的景觀效果、豐富生態(tài)環(huán)境,使景觀不僅僅只對場地產(chǎn)生影響,更是可以帶動周邊環(huán)境以及城市的發(fā)展,最終形成一個完善的城市生態(tài)網(wǎng)絡(luò)體系。最后,James團隊在對場地進(jìn)行設(shè)計之前積極與社區(qū)居民進(jìn)行交流,聽取了他們的建議。在設(shè)計場地時增加了人們的休憩空間,并且利用高架橋具有遮蔽的優(yōu)勢,在橋下設(shè)立了自行車停車區(qū)、體育場、聚會空間、冥想空間(如圖6)。人們可以在這里享受戶外藝術(shù),增加場地的功能復(fù)合性,周圍居民都被吸引到這里,促進(jìn)社區(qū)居民之間的交流,使社區(qū)的關(guān)系更加緊密,有利于再造城市活力。

“低線公園”的建設(shè)是一個改善橋下消極空間對周圍造成的環(huán)境污染、場地割裂、功能單一、邊界模糊等問題的改造案例。改造后的“低線公園”不僅改變了之前橋下的灰暗陰沉、毫無生氣的現(xiàn)象,更是打造出了一個集生態(tài)綠色、全民共享、功能豐富、充滿藝術(shù)的公共活動空間。在該項目中,James團隊將紐約高線公園的景觀都市主義理論很好地運用到其中。將視覺、藝術(shù)、生態(tài)、基礎(chǔ)設(shè)施相結(jié)合,呈現(xiàn)出一個動態(tài)、自然、開放、復(fù)合的景觀,使景觀將作為一個載體來促進(jìn)邁阿密城市煥發(fā)新的活力。

三、案例對中國高架橋下消極空間改造的啟示

(一)構(gòu)建生態(tài)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)

從景觀都市主義理論的生態(tài)修復(fù)原理出發(fā),高架橋下消極空間不僅僅局限于對場地內(nèi)部進(jìn)行生態(tài)修復(fù),還要著眼于大尺度方面,對周邊環(huán)境以及整個城市的生態(tài)系統(tǒng)進(jìn)行構(gòu)建和改善[4]。橋下消極空間主要表現(xiàn)在綠化類型單一、雜物隨意堆放、尾氣排放污染、橋上噪音污染,以上“景觀”共同導(dǎo)致了消極空間的產(chǎn)生。對其進(jìn)行生態(tài)修復(fù)可以從以下方面入手:首先,在植物的選擇上,盡量選取喜陰,對廢氣、塵土以及噪聲等污染物有較強吸附作用的,低成本的,抵抗性強的本土樹種,減少后期維護(hù)成本。其次,在植物種植方面,緊密結(jié)合高架橋的特性,利用獨有的橋柱優(yōu)勢進(jìn)行垂直綠化設(shè)計,選取一些攀緣植物,經(jīng)過一定的設(shè)計使其有規(guī)律地攀附在橋柱之上,形成綠色立面;在一些柱子上也可以固定一些由容器種植的植物組合成的美觀形式來裝飾灰暗的橋柱,形成生態(tài)綠墻;在植物的搭配上,做到喬、灌、草合理搭配, 保證植物群落系統(tǒng)生態(tài)的自我調(diào)節(jié)和可持續(xù)性, 體現(xiàn)自然生態(tài)的動態(tài)演變過程[5]。在人工濕地的建設(shè)上要注意,人工濕地是通過模仿自然濕地來滿足人類需求的復(fù)合系統(tǒng),濕地中植物可以進(jìn)行吸附和過濾[6]。加上雨洪管理系統(tǒng)的建立,整體上可以有效地對雨水進(jìn)行收集、循環(huán)和再利用,增強自身的雨洪管理能力。水對于吸收空氣中的灰塵作用顯著,濕地中的水體加上橋下空間陰冷的特點,可以增加場地中的濕度和空氣的流通,使之水體可以增強其自身對吸附污染顆粒的能力。最后,在景觀基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面,將前面提到的生態(tài)方面的景觀修復(fù)與公共活動設(shè)施結(jié)合在一起,建設(shè)城市公園、城市濕地、城市公共活動空間、綠色街道等綠色基礎(chǔ)設(shè)施,將生態(tài)與社會運行、文化傳承有機結(jié)合起來。景觀都市主義中將城市看做是一個整體的生態(tài)系統(tǒng),并將生態(tài)與基礎(chǔ)設(shè)施結(jié)合起來,對基礎(chǔ)設(shè)施的理解不僅僅停留在傳統(tǒng)層面,更強調(diào)綠色生態(tài)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。將這一理論運用到橋下消極空間改造中,有利于橋下生態(tài)系統(tǒng)的恢復(fù),構(gòu)建人工生態(tài),有效地改善高架橋產(chǎn)生的環(huán)境污染、噪音污染以及調(diào)節(jié)橋下氣候,打造點狀高架橋下生態(tài)景觀空間。高架橋下空間作為節(jié)點遍布于城市之中,對這些節(jié)點進(jìn)行有效的生態(tài)修復(fù),會對周圍的環(huán)境以及城市產(chǎn)生巨大的積極影響。橋下消極空間改造通過綠色生態(tài)與基礎(chǔ)設(shè)施相結(jié)合進(jìn)行設(shè)計,利用高架橋線性特征,形成線性的綠廊景觀,促進(jìn)城市綠網(wǎng)系統(tǒng)的完善和城市整個生態(tài)系統(tǒng)的平衡,形成一個龐大的生態(tài)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。

(二)構(gòu)建多維立體空間

景觀都市主義理論上強調(diào)從時空的維度去看待場地的變化,強調(diào)景觀的動態(tài)過程。針對橋下消極空間改造產(chǎn)生的啟示主要可以從時間和空間兩個方面考慮。首先,從時間角度,現(xiàn)在城市對高架橋下空間改造出現(xiàn)“千橋一面”的消極現(xiàn)象。為避免這一現(xiàn)象的繼續(xù)惡化,增加場地的藝術(shù)元素,由于周圍環(huán)境不同,每個高架橋都有其獨特的結(jié)構(gòu)造型和地域特色,抽象其地域特色。在不會對橋體產(chǎn)生安全隱患的基礎(chǔ)之上,運用設(shè)計手段通過設(shè)施小品、藝術(shù)裝置、彩色墻繪等融入到場地建設(shè)中去,改變高架橋下灰暗陰冷、功能單一的消極特點。場地功能變得豐富,可以滿足人們?nèi)找嬖鲩L的生活需求,提高人們在場地之中的參與度,增加場地不確定性公共事件發(fā)生的可能性以及過程的復(fù)雜性,有利于未來城市的多樣性發(fā)展。場地藝術(shù)元素的增加應(yīng)使在對場地本身肌理進(jìn)行保留和利用的基礎(chǔ)上,結(jié)合場地的過去、現(xiàn)在和未來發(fā)展,與場地周邊環(huán)境協(xié)調(diào)一致,彰顯場地文化精神,促進(jìn)城市文化內(nèi)涵的可持續(xù)發(fā)展。其次,從空間角度分析,綜合考慮地上、地下、地表三者復(fù)合發(fā)展,構(gòu)建多層次、立體化城市體系。由于高架橋下空間較為復(fù)雜,導(dǎo)致周邊居民無法安全有效地進(jìn)入到橋下空間中,成為橋下空間利用率不高的原因之一。為保證交通的可達(dá)性,可以通過修建人行天橋、地下通道或者人行橫道加信號燈等,削弱場地邊界,保證行人可以安全快捷地進(jìn)入場地。在對場地進(jìn)行規(guī)劃的時候,建設(shè)面向全齡人的公共活動空間,形成一個功能多樣化、主題多樣化的生態(tài)、休閑、娛樂、文化復(fù)合的橋下空間。景觀都市主義理論將景觀看作是一個加厚的地面,強調(diào)景觀不應(yīng)只被視為是薄薄的一層表面,而應(yīng)被看作是一個有厚度的并且能容納各種城市功能的立體容器[7]。橋下消極空間改造將這一理論運用到場地之中,有利于橋下空間在設(shè)計上因地制宜,充分利用橋下空間,實現(xiàn)多個場地功能的復(fù)合,使公共活動能夠不受時間、空間的阻礙,連續(xù)不斷的發(fā)生。高密度城市化發(fā)展進(jìn)程之下,高架橋下空間向著多維立體化方向設(shè)計,對城市實現(xiàn)集約利用土地產(chǎn)生了積極的影響,有利于城市可持續(xù)發(fā)展。

(三)構(gòu)建景觀統(tǒng)籌整體

對每個高架橋下消極空間改造設(shè)計研究,不應(yīng)該局限于哪個高架橋出現(xiàn)了問題就去解決哪個,而是應(yīng)該著眼于整個城市所有的高架橋,對高架橋總體改造有著整體統(tǒng)籌的策劃。通過總體分析高架橋下空間,橋下空間特征根據(jù)橋下空間形態(tài)不同、空間高度不同以及橋體結(jié)構(gòu)不同等,可以將城市中的高架橋劃分出許多形式的空間。不同形式的高架橋其對應(yīng)的解決策略也是不同的,例如:按照橋下空間形態(tài)的不同,將橋下空間分成節(jié)點空間和線性空間。節(jié)點空間大多處于交通流量較大,周圍業(yè)態(tài)較為發(fā)達(dá)的地方,可根據(jù)節(jié)點空間的大小以及周邊環(huán)境需求,設(shè)置一些城市公園、休閑設(shè)施以及便民基礎(chǔ)設(shè)施等。線性空間上方多為城市地鐵以及高鐵等,橋下空間形態(tài)處于一個帶狀形式,連通性強,可以將生態(tài)融入到場地之中與交通進(jìn)行結(jié)合形成城市慢形景觀步道[8]。在此基礎(chǔ)上,城市方面應(yīng)該對高架橋下空間改造有一個整體上的規(guī)劃設(shè)計,明確場地呈現(xiàn)出來的空間特點。確定場地的功能定位后,做到與周邊的建筑群及環(huán)境相協(xié)調(diào)、用地性質(zhì)及功能相適應(yīng),對場地進(jìn)行有效的設(shè)計,增加綠色基礎(chǔ)設(shè)施、人文藝術(shù)和景觀裝置等,使設(shè)計可以做到因地制宜。景觀都市主義作為一種跨學(xué)科、跨領(lǐng)域的新型理論,通過協(xié)同整合各個不同專業(yè)學(xué)科,整體而統(tǒng)籌地解決城市發(fā)展過程中所遇到的問題,并以景觀為載體創(chuàng)造一種新的城市形態(tài)和空間結(jié)構(gòu)。景觀都市主義這一理論引導(dǎo)高架橋下消極空間改造,可以將每一塊高架橋下空間通過合理的景觀生態(tài)聯(lián)系起來,構(gòu)成一個有生命力的整體系統(tǒng),從而形成“景觀城市”。對實現(xiàn)橋下消極空間轉(zhuǎn)化為積極空間,最大程度地優(yōu)化橋下空間,挖掘場地優(yōu)勢,提高空間利用率以及縫合城市肌理的破碎。

四、結(jié)語

隨著經(jīng)濟建設(shè)以及城市化的快速發(fā)展,高架橋下消極空間已經(jīng)嚴(yán)重影響了城市風(fēng)貌的形成。由于我國對高架橋下空間存在問題認(rèn)識較晚,對橋下消極空間規(guī)劃改造設(shè)計研究還不夠深入。目前,對其改造多停留在政府政策上面,沒有一個完整性的設(shè)計策略,導(dǎo)致現(xiàn)在大多數(shù)城市中高架橋下空間問題并沒有得到有效的解決,仍然存在著嚴(yán)重的問題。本文基于景觀都市主義理論體系,目的在于構(gòu)建一個多層次,復(fù)合的動態(tài)、自然、開放的景觀,將景觀作為一個載體,融入到城市的每個角落,“縫合”被高架橋割裂的城市面貌,使城市持續(xù)健康發(fā)展。通過分析了三個對高架橋進(jìn)行改造的案例,從構(gòu)建生態(tài)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、多維立體空間、景觀統(tǒng)籌整體三個方面提出了基于景觀都市主義下對高架橋下消極空間改造設(shè)計啟示,希望能對我國高架橋下消極空間改造設(shè)計有所借鑒[9]。

注釋:

圖片來源

①圖1來源:四座高線公園設(shè)計:在這里,從平等.[EB/OL].[2022-06-27].http://news.sohu.comlaL561379391_121124407。

②圖2、5、6來源:高線公園原班人馬再出新作!這次竟是“低線公園”?[EB/OL].[2021-04-19].https://mp.weixin.qq.com/s/j8C6DBo1VZ7i0vkFd-ye4g。

④圖3、4來源:蘇州河中環(huán)橋下空間升級改造,“斑馬”“獵豹”區(qū)域今起開放![EB/OL].[2021-06-30].http://www.artdesign.org.cn/article/view/id/50278。

參考文獻(xiàn):

[1]翟俊.基于景觀都市主義的景觀城市[J].建筑學(xué)報,2010(11):6-11.

[2]劉海龍,孫媛.從大地藝術(shù)到景觀都市主義——以紐約高線公園規(guī)劃設(shè)計為例[J].園林,2013(10):26-31.

[3]汪潔瓊,江卉卿,潘晶,潘凱臨.橋下空間城市更新與空間重構(gòu)——以上海市蘇州河中環(huán)節(jié)點橋下空間為例[J].住宅科技,2021(10):8-12.

[4]林慧穎,王士君,宋飏,王雪微.基于城市更新和景觀都市主義思想的棕地改造——以長春市拖拉機廠為例[J].城市發(fā)展研究,2015(11):57-63.

[5]秦凡凡,殷利華.橋陰海綿體顆粒物ENVI-met模擬及水景觀改善研究[J].城市建筑,2021(4):155-157,191.

[6]劉濱誼,張德順,劉暉,等.城市綠色基礎(chǔ)設(shè)施的研究與實踐[J].中國園林,2013(3):6-10.

[7]王一,鄭奮.高密度環(huán)境下的城市公共空間建構(gòu)——景觀都市主義的策略與方法[J].南方建筑,2015(5):64-69.

[8]包悅,羅友斌.城市雙修背景下的橋下空間綜合提升方式探討——以廣州市天河CBD地區(qū)為例[J].規(guī)劃師,2018(5):60-65.

[9]葛舒眉,張京祥.優(yōu)雅地存在:景觀都市主義視角下的河流復(fù)興[J].國際城市劃,2012(3):113-117.

作者簡介:

孫暢,北京交通大學(xué)建筑與藝術(shù)學(xué)院藝術(shù)設(shè)計專業(yè)碩士研究生。

魏澤崧,北京交通大學(xué)建筑與藝術(shù)學(xué)院教授。