如何做好“雙碳”目標下的氣候議題對外傳播

清華大學伊斯雷爾·愛潑斯坦對外傳播研究中心

【內容提要】2020年9月22日,習近平主席提出“2030年前實現碳達峰,2060年前實現碳中和”的“雙碳”目標。基于此,本研究對海外社交媒體及傳統媒體對以“雙碳”目標為代表的中國參與全球氣候治理的重要實踐的報道情況進行考察,對全球主流媒體和推特文本進行整理分析,為我國媒體開展氣候議題的國際傳播工作提供參考。研究提出,在氣候傳播“立場先行”的國際輿論環境下,我國媒體應加強科學傳播在氣候議題對外傳播中的作用,整合科學家、企業等多元主體的傳播資源參與到氣候傳播當中。

【關鍵詞】“雙碳” 科學傳播 氣候變化 社交媒體

一、“雙碳”目標:關鍵節點與議題共振

2020年9月22日,習近平主席提出“2030年前實現碳達峰,2060年前實現碳中和”的“雙碳”目標。此后,中國政府相繼在多個重要場合強調中國參與全球氣候及環境治理中的角色與擔當。2021年,基于“雙碳”目標,我國在氣候變化與環境保護議題之下的對外傳播工作中形成了多點共振的傳播態勢。2021年9月,在《生物多樣性公約》締約方大會第十五次會議領導人峰會上,習近平主席以視頻方式發表主旨講話,站在促進人類可持續發展的高度,深刻闡釋保護生物多樣性,建設地球生命共同體的重要性;同年10月27日,《中國應對氣候變化的政策與行動》白皮書發布;隨后的11月,在第26屆聯合國氣候變化大會(COP26)召開之際,中美宣布未來將在氣候變化治理上達成共識,兩大國在氣候變化議題上表現出合作意愿。中國應對氣候變化的最新政策與行動展現了中國在氣候問題上的決心,彰顯推進全球氣候治理的中國擔當。氣候變化治理的國家間合作已經成為全球共識,當前是我國開展氣候變化及環境保護議題下國際傳播工作的最好時機。但氣候變化議題屬性復雜,牽涉主體眾多,且面對愈發復雜的外部環境,我國媒體在開展對外傳播工作中應當做好前期準備與判斷。①

對此,本研究對海外社交媒體及傳統媒體對以“雙碳”目標為代表的中國參與全球氣候治理的重要實踐的關注及報道情況進行考察,對相關報道和社交媒體討論進行整理分析,為下一步開展相關工作提供借鑒參考。

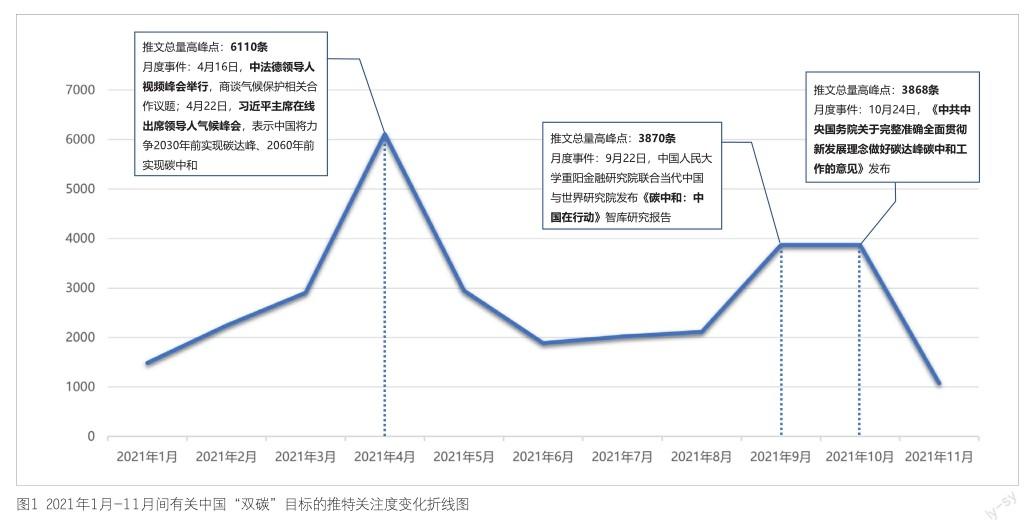

二、社交媒體傳播情況

以“中國”(China)、“北京”(Beijing)、“碳中和”(carbon neutral,carbon-neutral,carbon neutrality)以及“碳達峰”(emission peak)為關鍵詞進行檢索組合,本研究對2021年1月至11月間的推特平臺中30,530條有關中國“雙碳”目標的推文進行統計分析。整體來看,“雙碳”目標在推特的關注度主要以中國官方聲音為驅動力,相關議程主要由新華社等官媒英文版賬號所驅動,歐美國家環境、能源領域相關媒體隨后跟進;從不同時間段的推特相關文本數量來看,在2021年4月、9月、10月,推特中有關“雙碳”目標的討論分別出現明顯增長(見圖1),兩次關注度高峰均與中國政府官方聲音有關,但這也從側面反映了“雙碳”目標在議程設置上與全球其他重要氣候變化新聞事件關聯傳播缺乏的現狀,如2021年8月,聯合國政府間氣候變化專門委員會(IPCC)發布了報告《氣候變化2021:自然科學基礎》,在氣候變化專業領域獲得廣泛傳播,而我國媒體卻沒有及時跟進。

(一)社交媒體議題傳播規律:政治議程占據主導

2021年4月16日,習近平主席與法國總統馬克龍、時任德國總理默克爾舉行中法德領導人視頻峰會,對話中表示中國始終主張構建“人類命運共同體”,并愿就應對氣候變化同法德加強合作;同月22日,習近平主席在線出席領導人氣候峰會并發表講話,再次表示中國將力爭2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和,并強調中國承諾實現從碳達峰到碳中和的時間遠遠短于發達國家所用時間。可見,中國關于氣候保護的聲音有效地通過政治議程對外傳播,在推特等平臺引發了較大范圍的關注與討論。

除這一明顯波峰外,2021年9月,《生物多樣性公約》第十五次締約方大會領導人峰會召開,習近平主席向全球講述中國“雙碳”進程引起諸多討論;同年10月24日,《中共中央國務院關于完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》發布,明確了“碳達峰、碳中和”的主要目標和實施方案。兩個小波峰時段分別出現了中國“雙碳”工作的階段性成果及后續工作布局闡述,相關內容為國內外媒體廣泛關注、報道、傳播,進而引發海外受眾討論。

可見,2021年中國氣候議題在推特平臺上的傳播模式呈現為“整體平穩,階段式擴張”的狀態,相關行動者往往會因特定事件的發生而集中進行相關議題的討論與傳播,進而造成某一時間段內議題熱度的明顯上升。值得注意的是,2021年度的觸發事件類型多為官方政治發布,相關議題在海外社交媒體的主要議程領導者均為來自中國的官方媒體,這與我國當前“政治議程為主、常態科學傳播缺位”的氣候傳播特征相一致。②

在推文情感表達上,大量推文集中呈現為中立態度。這一方面反映出我國行動者在國際社交媒體平臺上的傳播取得了較為良好的效果,越來越多的國際受眾及傳播者看到了中國在氣候治理方面的決心與誠意,開始以客觀中立的態度回應中國在氣候治理方面所作出的努力;另一方面也說明,氣候變化作為專業性較強的國際議題,社交媒體之中的討論基調還是以客觀中立為主。

而有關“雙碳”目標的負面態度推文主要來源于西方政客或西方媒體從業者個人推特賬號。偏見與立場的原因,使得這兩類群體所發布的中國氣候議題相關內容多帶有濃厚的意識形態色彩與攻擊貶低性,也成為了負面情緒的主要來源。相比之下,科學家群體、環保組織所呈現的情感態度更偏正面。不同于政治家、媒體從業者等群體從觀點、立場出發對事實進行解構的邏輯,科學家群體的職業倫理要求其基于客觀存在獲得主觀結論,這也使得西方科學家能夠對中國的氣候保護工作給出更為中肯的評價。

(二)媒體的社交影響力:“信息發布”功能占主導

媒體影響力衡量方面,本研究從推特中媒體的相關推文總量與單條推文平均閱讀量兩個維度對其影響力進行評估。其中,統計媒體發布推文總量意在觀察該行動者是否持續關注中國氣候議題并參與傳播進程,計算行動者單條推文平均閱讀量則是為判斷該行動者的實際影響力(以所發布信息的覆面廣度衡量其在社交媒體平臺的傳播影響力)。

綜合來看,持續關注并參與傳播中國氣候議題的仍以中國本土媒體為主,但推文發布總量位列第一的是來自荷蘭的專業媒體《能源郵報》。在實際影響力方面,《經濟學人》雖然發文較少,但其單條推文的閱讀量為最高,其后上榜的英美媒體包括路透社、彭博社、天空新聞臺。此外,日本《金融時報》、卡塔爾半島電視臺均在榜上,我國媒體中國國際電視臺(CGTN)、新華社、《人民日報》亦位列第三、四、八位。

在媒體方面,兩個維度下的表現突出者有較高的重合程度,路透社、CGTN、新華社三家媒體在發布推文總量、單條推文平均閱讀量兩方面均有不俗表現。本研究認為,區別于推特個人或組織用戶,信息發布是媒體默認的基礎功能,讓其影響力出現波動的不僅僅關乎議題內容本身,與媒體昔日構建的形象與口碑亦息息相關。但值得注意的是,我國媒體雖然發文眾多,在影響力方面與全球主流媒體相差巨大,需要在發布內容“質”的層面加以關注。

三、傳統媒體解讀框架

結合對社交媒體中有關“雙碳”目標的討論,本研究選取六家美、英、澳媒體,對其“雙碳”目標等氣候治理實踐的報道情況進行考察。六家媒體分別為美國《紐約時報》(New York Times)、福克斯新聞(Fox News)、英國《衛報》(The Guardian)、路透社(Reuters)、澳大利亞《澳洲人報》(The Australian),以及《悉尼先驅晨報》(The Sydney Morning Herald)。研究將國家立場及政治因素納入到分析變量當中,考察不同國家媒體在報道中國參與全球氣候治理問題上的立場及觀點。

(一)氣候話語競爭白熱化

整體來看,無論是新聞報道還是社交媒體討論,這些西方傳統媒體從政治視角切入中國參與全球氣候治理的報道文章和觀點仍然占據主流,此類報道主要關注并評論中國以氣候變化為主題的內政與外交活動,以及中美角力在氣候合作中的延續。部分觀點將氣候變化大會視為中美爭奪全球影響力、進行意識形態較量和形象塑造的重要場合。對于中美在氣候變化治理方面所達成的共識,福克斯新聞在有關中美氣候合作的報道中表示,中國正在利用氣候合作談判威脅美國在新冠肺炎疫情溯源、貿易等一系列重要戰略領域做出妥協。除此以外,國際輿論場從科學與環境視角切入對中國參與氣候變化進行報道的文章較少,且基于這一視角展開的報道主要聚焦溫室氣體排放量統計數據,一定程度上是為進一步從政治視角展開論述提供鋪墊與例證。

值得注意的是,我國2021年在氣候治理領域的諸多作為也帶來了一定正面反饋,諸多媒體對聯合國《生物多樣性公約》締約方大會第十五次會議(CBD COP15)上的中國主張和舉措予以肯定,認為中國正在推動帶有中國特色的環境議程為世界更多國家和地區采用,是積極推動中國特色環境議程的國際環境治理者。《衛報》甚至在其有關CBD COP15的報道中,提到中國“生態文明”理念,并對“綠色經濟”“可持續發展”“綠水青山就是金山銀山”“美麗中國”等中國特色概念進行論述,認為中國日益體現出其“在生物多樣性和氣候談判中的自主性和影響力”。

隨著國際社會對氣候變化問題的關注和討論增多,氣候報道逐漸成為媒體爭奪話語聲量的又一個窗口。媒體作為溝通各方的橋梁,是氣候變化知識的解釋者以及辯論的溝通者。縱觀全球,氣候報道總體上經歷了氣候科學與氣候政治兩個階段。自20世紀70年代起,全球媒體便開始向國際社會普及科學界氣候變化的討論,關注氣候變化對自然環境造成的改變,如《人民日報》在1973年7月推出文章《近年來氣候變化問題的探討》,介紹當時國際上關于氣候問題的討論。20世紀90年代開始,氣候變化問題越來越成為經濟發展、政治博弈等議題的映射,氣候政治成為國際新聞報道的另一個主流。但氣候科學與氣候政治并非割裂,在有關氣候政治的報道中,科學觀點往往在其中扮演重要角色。

(二)科學與政治:氣候傳播的兩個面向

氣候變化議程內外有別,我國的氣候傳播興起于20世紀90年代末,以氣候變化中的環境動員為主要基調,缺乏專業化的科學報道基礎。這使得長期以來我國在氣候治理報道中難以在國內議題和國際議題之中形成聯動效應。在國際性氣候議題的報道中,國內媒體主要報道中國政府的談判立場和活動,消息來源主要為國內政府官員和專家學者。這種單一的引用來源,造成了國內氣候變化議題和國際氣候變化議題的割裂,媒體缺乏國內議題和國際議題對話的空間。例如在第26屆聯合國氣候變化大會期間,來自中國的媒體主要基于政治話語介紹中國應對氣候變化的做法。但同期部分海外媒體不僅介紹世界主要國家領導人對于氣候變化議題的態度,而且從國際角度解讀解決氣候變化問題的難點。單一的議題關注點體現了我國媒體在氣候變化議題下國際傳播能力存在的不足,難以在國際輿論場中準確把握適合中國故事傳播的方式與路徑。

在關于“東北限電”事件的報道中,路透社等媒體從科學角度指出能源供應短缺對第26屆聯合國氣候變化大會上氣候承諾的影響,暗指中國的能源供應體系落后;而國內媒體則主要從確保民生用電、解決能源短缺的角度進行報道,鮮少抓住機遇對中國應對氣候變化的宏觀方案進行深入解讀。對此,國內媒體在報道中國應對氣候變化行動的基礎上,需要保持對國際氣候變化議題的長期關注,能夠理解國際社會對于氣候變化的關切所在,有針對性地主動設置議程,形成國際國內議題良性互動的空間。

當前我國針對氣候變化的專業性報道不足,氣候治理中多元主體的價值未能體現。氣候變化首先是嚴肅的科學問題,其次還會涉及到國際博弈、經濟發展、民生保障等系統性問題,對于媒體和記者的專業性提出了較高要求。相較于全球主流媒體,我國媒體在新聞生產的過程中比較缺乏氣候報道的專業能力,主要關注氣候變化中的邊緣議題,注重呈現國際政治博弈,關注不同國家在氣候變化上的分歧,對于環境科學議題的關注較少。

相比之下,國際媒體記者更偏好使用科學性信息來源,通過邀請權威專家學者的解讀,闡釋氣候變化的成因及后果。專業性視角的缺乏使得我國媒體在氣候變化議題下的公信力不足,過度強調政府角色,忽視了企業、民間組織等多元主體在應對氣候變化中的作用。使得中國的氣候減排努力呈現出政府主體孤軍奮戰的狀態,而國際社會則是多元協同的行動圖景。氣候變化不僅僅是政治議程的一部分,更植根于社會行動與公民的日常關切之中。未來的氣候報道中,媒體不僅應該關注政府,還應將目光投射到政府之外的多元主體中,呈現全社會減排的努力。

四、啟示與建議

近年來,我國在氣候傳播領域取得一定工作成果,但仍面臨著瓶頸與挑戰。綜合媒體話語、社交媒體傳播規律,本研究為我國開展氣候變化議題的國際傳播工作提出建議。

(一)增強氣候傳播的專業性,加大科學傳播力度

海外科學家群體在接受媒體訪談或在推特等社交媒體平臺傳播中國氣候議題時,情感態度較之政客、媒體從業者更偏正面。具體言之,科學家群體在參與中國氣候議題傳播進程時多聚焦于戰略、技術等內容本身,立場相對中立客觀。以中國碳中和議題的傳播為例,部分海外科學家對中國碳中和戰略中的技術細節表現出濃厚興趣,在社交媒體平臺對相關技術給予了積極正面的評價,其中小部分質疑、否定態度也是從專業討論的角度出發,未摻雜政治立場等影響因素。

因此,未來在進行中國氣候議題的國際傳播工作時,應注重增強傳播內容的專業性、科學性,同時重視與海外科學家群體的合作聯動,從客觀、理性的視角解讀中國氣候戰略,從而弱化政治、文化等外因可能帶來的沖突與對立,喚起受眾認同感,增強相關議題的傳播效果。

(二)開展氣候變化的全球傳播,增加對歐洲國家及南方國家的關注度

當前,氣候變化問題已成為威脅人類生存與發展的全球性問題,每個個體、國家都已成為氣候變化的利益攸關者。2009年哥本哈根氣候大會舉行以來,氣候變化已成為全球關注的焦點議題,這其中不僅包括歐美等發達國家,更包括曾被視作“第三世界”的發展中國家,即所謂“全球南方”國家(global south)。盡管南方世界國家在國際輿論場中相對邊緣化,但印度、馬爾代夫、哥斯達黎加等不少南方國家依然在全球氣候問題的處理進程中扮演著積極行動者的角色。

當前聚焦南方國家所開展的氣候保護行動的相關報道較少。在既有的話語格局下,對南方國家的重視或能幫助中國實現互聯互通,繼而形成“南南傳播”體系,有助于中國氣候議題在全球范圍內的傳播擴散。此外,本研究發現荷蘭等歐洲國家對中國氣候傳播議題同樣呈現出較為中立偏正面的態度,但其在國際報道中所建構的中國氣候治理形象還是較為單一,將中國建構為西方國家主導下的氣候治理追隨者,忽視了中國參與全球治理的積極性。因此,本研究認為,我國在未來應著重追求真正意義上的氣候議題全球傳播,跳脫出當前被固化的話語核心圈層,放眼于以印度等為代表的南方國家,以及荷蘭等態度中立客觀的歐洲國家,嘗試構建全新傳播網絡,推動我國氣候議題在更大受眾范圍內的傳播,并助力中國的形象建構與后續戰略發展。

(三)與碳交易的核心部門、企業達成合作,動員多元主體參與到氣候傳播報道中

對推特等社交媒體平臺上的主要影響者進行梳理時,本研究發現,除政客、媒體從業者、科學家群體與智庫、NGO、自由媒體人等典型類群外,企業也成為氣候議題傳播進程中的主要參與者、行動者。除能源、車輛等碳交易核心行業,部分投資管理企業也對碳中和等氣候焦點議題表現出了高度關切。以往,我國在環境議題的對外傳播中,不同主體呈現出單槍匹馬作戰的態勢,缺乏氣候傳播的合力,稀釋氣候傳播的整體力量。③對此,氣候議題的對外傳播應重視氣候傳播的整體性,尤其關注“雙碳”背景下逐漸興起的中國企業。

在“雙碳”使命和戰略目標驅動下,我國出現了一批新興綠色產業。目前,這些綠色產業中的部分領軍企業市值已經超出了傳統企業,這些都是值得書寫與講述的中國故事,都是中國氣候議題的寶貴素材。④因此,動員碳交易的核心部門、企業參與氣候議題的傳播將為受眾提供全新的信息視角,保證敘事的豐富度、客觀性,而行動者本身“非政府代表”的屬性也能夠在一定程度上弱化海外公眾的抵觸情緒。因此我國媒體在氣候議題的傳播實踐中,應重視行動主體的多元性,尤其是與氣候環保具體戰略開展息息相關的核心部門、企業。同時,企業行動者的參與將使得中國氣候議題從宏觀的政策議題落地為個體化議題,此類帶有溫度的敘事同樣能夠更好地實現共情喚起,提升海外受眾群對我國的好感。

(執筆: 童桐、李涵沁、黃思南,學術指導:史安斌、周慶安、沈斌)

「注釋」

①史安斌、童桐:《習近平生態文明思想國際傳播的圖景與路徑——以推特平臺“2060碳中和”議題傳播為例》,《當代傳播》2021年第4期,第39-44頁。

②李穎、張劍鋒、崔冰潔: 《抓住碳中和傳播機遇 助力講好中國生態觀》,《對外傳播》2021年第8期,第18-20頁。

③戴佳:《中國生態環境保護的對外傳播與話語權構建》,《對外傳播》2021年第8期,第14-17頁。

④鄭挺穎、于寶源:《專訪國務院原參事、原國家發展和改革委員會能源局局長徐錠明:實現碳中和需要全民動員》,《環境與生活》2021年第4期,第34-35頁。

責編:譚震