基于最低耗水農業種植結構模型探析

呂玉華

關鍵詞:低耗水量;農業種植問題;種植結構;結構模型

引言

我國作為一個人口大國,對糧食的產量需求一直較高,但種植過程中對于水資源會產生許多浪費,因此,在進行農業種植時,農作物的分配結構十分重要[1]。本文通過考慮最低耗水的農作物種植結構模型對其進行設計,最終達到節約水資源的目的。本文通過五個步驟對農業種植結構模型進行設計,通過預測農業種植所需要的水量,對其設置多目標優化模型函數,根據函數的具體公式,確定該模型主要的參數值,對參數值的選取過程需要結合農作物的不同比例與種類,確定模型參數值后[2],需要對該模型運行的條件進行設置,并根據目標函數的公式與參數值之間的關系,最終達成模型運行條件,從而獲得多目標優化模型的優化結果。

1考慮最低耗水的農業種植結構模型設計

1.1預測農業種植需水量

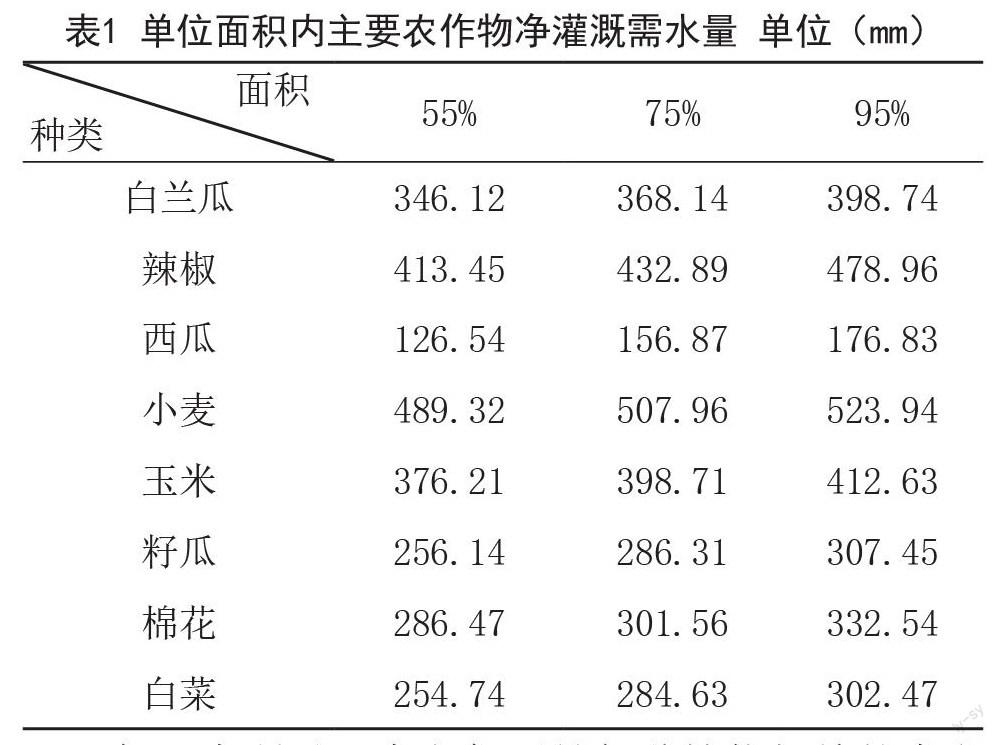

當前僅憑經驗制定了灌溉方法,灌水時間沒能根據農作物自身的具體需求進行把控,造成當前農田整體對農作物的灌水效率低下,農作物的總體灌溉水量消耗基數較大[3]。此外,目前對于糧食作物的需求較高,其本身需要大量的水源進行灌溉,消耗水量較高;而糧食作物本身帶來的經濟效益較低,因此造成很多灌區農業用水成本過高,經濟效益較低。對不同農作物用水量進行預測,棉花、小麥等需要在較早的季節進行播種,其整體耗水量較高。為此,可以根據土壤地質的不同,采用地下水對農作物進行澆灌。本文根據不同農作物的用水比例,對其進行種植需水量的預測,其具體數據如表1所示[4]。

如上表所示,水文年型是與種植物相關的水文情況相適應的一種專用年度,按照選擇供給河流水源自然轉變的時間,即從專靠地下水源轉變到地面水源增多的時候以及根據與地面水文氣象相適應的時候,選擇降水量極少,地表徑流接近停止兩種情況和標準對水文年度進行劃分。根據表格可以看出,小麥單位面積內所需要的凈灌溉需水量最高,并且隨著年度的變化呈現出明顯的上漲趨勢。種植面積增加意味著種植總規模擴大,種植數量也較多,因此需要更大的需水量。因此,小麥需水量最高,當年種植面積達到55%時,小麥的需水量為489.32mm/d,并且隨著每年種植面積的增加,其需水量也隨之增加[5]。因此,根據上述不同種類的農作物需水量進行預測,以此為基礎,對目標優化模型進行函數設置,為模型構建奠定基礎。

1.2設置目標優化模型函數

考慮最低耗水農業種植結構分配模型,對其設置目標共同優化的模型函數設計,從提高產品產量、單位產量和總產量的基礎上設施單目標優化模型,能夠對農作物的種植結構進行最優化處理,減少水資源的浪費[6]。最終目標是在控制用水量的基礎上實現產量的最大化。

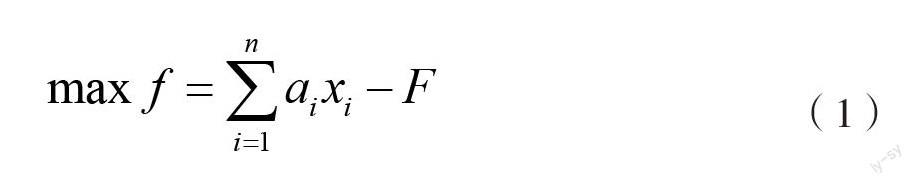

根據上述多種農作物類型的需水量預測表,進行目標優化模型的函數設置,該模型以農業種植農作物的總產量增加量為最終目標,其中農作物總產量的增加量為優化前農業種植產量與優化后農業種植產量,兩者之間的差值為農作物總產量的增加量。在公式中考慮水資源消耗問題,綜合不同的灌溉方法與模型,設置單目標優化模型函數如下所示[7]。

式中maxf為農業農作物種植總產量增加量,ai為根據不同灌溉方法下各類農作物的單位凈產值,xi為不同農作物的種植面積,F為原來種植結構優化前各類農作物的總凈產值。

當各類農作物單位凈產值或種植面積增加后,導致總產量也隨之增加,因此,上述公式中主要變量在于各類農作物的種植面積與不同的灌溉方法,根據這兩種可控制的變量進行模型優化,從中選取最合適的優化結構,最終達成增加量f的max值[8]。

1.3確定模型主要參數值

設置目標優化模型函數后,需要對該模型函數的主要參數值進行確定,可以根據多重影響因素進行分析討論,從而得出最優化的主要參數值,將其代入到公式模型中,加以條件設置,最終得出相對應的優化模型的優化結果[9]。

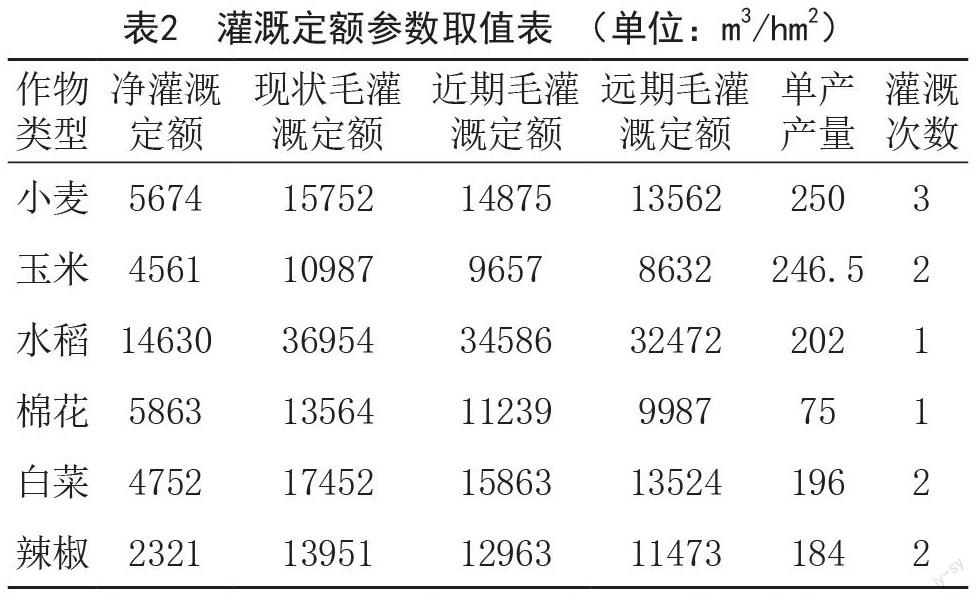

在對模型進行參數取值時,主要包含以下五個參數:耕地資源參數、可利用水資源參數、灌溉定額、單位面積凈產值以及農作物總產量凈產值。本文根據上述公式,主要進行灌溉定額參數取值的工作[10]。

根據各類農作物的需水量、灌溉用水定額等多種因素,確定其參數取值范圍,具體數據如表2所示。

如上表2所示,對各種農作物的灌溉定額進行參數取值,確定模型參數后,需要對模型運行條件進行設置。

1.4運行模型條件設置

確定模型參數后,需要對模型運行條件進行設置。本模型運行的約束條件主要包括:種植面積約束、農業用水量約束、綜合生態環境狀況指數等。本文主要對農業用水量約束條件進行分析[11-12]。農作物單位產量受到品種、生存的自然地理位置、氣候條件、澆灌類型和效率等影響。因此,各種因素在很大程度上制約模型的運行和發展。同時灌溉方式和類型也成為了約束農作物產量的重要因素。灌區的約束條件公式為[13]:

式中i表示農作物類別,j表示不同的灌溉技術,n表示農作物種類數量,m表示灌溉方式的數量。cij表示各類農作物在不同的灌溉技術下的灌溉定額,xij表示各類農作物在不同灌溉技術下的種植面積,WA為總用水量,bj表示其在不同灌溉技術下不同的農作物在種植過程中占有總面積的比例[11]。在根據公式(2)對農業用水量條件進行約束后,再統計不同灌溉方式下農產品的生產狀況,最后運行模型。

1.5獲得目標優化模型優化結果

通過上述過程對模型的構建,可以將目標函數與參數取值兩者結合起來,并利用對影響因素的約束條件,得到目標優化模型的農作物種植結構的優化結果[14]。此外,還要考慮農業種植的需求情況以及當地的實際地理概況與用水條件,并基于上述函數公式進行計算,通過該模型得到對應的種植結構。此外,經過上述分析,在眾多農作物中,小麥、水稻等農作物對用水量需求較高,在對其結構進行優化時,應合理分配種植面積以及灌溉的先后順序,從而達到水資源最低消耗值,實現農業種植節約水源的目標。

2實驗論證分析

2.1實驗準備階段

本文通過考慮最低耗水的農業種植結構優化模型,通過對目標函數的確定以及相關約束條件的分析,實現多目標優化模型,最后,通過實驗研究,論證本文設計的種植結構多目標優化模型與傳統種植結構分配方法[3]相比的可靠性。

選取兩塊地質情況相似、面積相同的農田進行對比試驗,實驗A組的種植結構與灌溉方式根據本文設計的優化模型的輸出結果進行種植與灌溉,實驗B組根據傳統方法進行種植與灌溉,最終實驗結果以用水量為標準進行對比論證。最佳的灌水頻率為一天兩次,灌水周期能夠較為穩定的保持日常每天灌溉,灌溉定額根據農產品自身的需水量和自然條件來進行優化配置。

2.2實驗結論及分析

通過兩組實驗對比分析,不同組別的澆灌頻次是不一樣的,每天不同的灌溉頻次會在連續的60天后出現明顯的變化。分別經過60天灌溉,由于不同的種植結構,其灌溉方式不同,最終將用水量不斷累加,其最終實驗結果對比數據如圖1所示。

如圖1所示,在實驗前期,實驗A組用水量較多,實驗B組用水量較少;后期實驗A組處于穩定狀態時,實驗B組用水量增長速度逐漸增加。其中,實驗A組的用水量增長幅度較小,增長速度較慢,最終在實驗結束60天時,有效地控制總用水量38噸。實驗B組增長幅度較大,增長速度后期逐漸加快,最終在實驗結束的第60天時,其用水總量達到53噸。兩者之間用水量相差15噸,在第50天時,兩者用水量相同,隨后實驗B組用水量不斷增加,實驗A組用水量趨于穩定,增長速度逐漸減慢。

綜上所述,本文設計的種植結構模型能夠在進行農業種植工作中,有效節約用水量,實現最低耗水量的目標。

3結束語

本文以最低耗水為目標設計農業種植結構模型,通過對不同地區具體情況的預測,確定農業種植需要的用水量,設置目標優化模型函數,通過預測的指標確定模型的主要參數值。本文還對該模型運行過程中的條件進行了設置,當模型運行后,會根據輸入數值的不同,輸出不同的優化分配結果。并對目標優化模型的結果進行分析,得出相應的農業種植方案,再根據不同方案進行農業種植結構的分配。最后,本文通過實驗論證證明本文設計方法更能夠節約水源,實現對多種農作物用水量的分配優化。