塑造城市特色風貌要循序漸進

劉佳璇

2021年4月22日,由重慶市江北紡織倉庫老廠房改造而成的北倉文創街區內,游客在一家充滿文藝氣息的飲料店小憩(劉潺/ 攝)

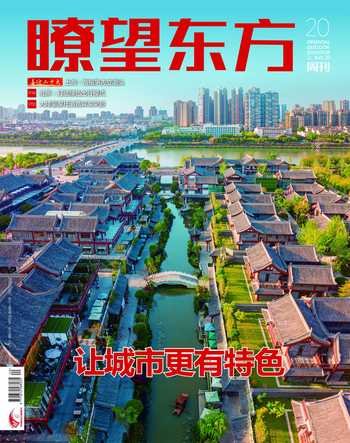

國家發展改革委于2022年6月印發的《“十四五”新型城鎮化實施方案》提出,優化城市空間格局和建筑風貌。

當前,我國城市開發建設方式正由大規模增量建設轉為存量提質改造和增量結構調整并重,從“有沒有”轉向“好不好”。破解“千城一面、萬樓一貌”,塑造城市時代特色風貌正當其時。

“千城一面”現象何以產生?城市特色從何而來?在新型城鎮化背景下,如何塑造城市特色風貌?近日,《瞭望東方周刊》就相關問題專訪了國家發展改革委城市和小城鎮改革發展中心副總規劃師、教授級城市規劃師顧永濤。

特色風貌緣何湮沒

《瞭望東方周刊》:何謂“千城一面”?

顧永濤:“千城一面”一般是指城市風貌的同質化現象。很多城市的特色風貌被湮沒在鋼筋混凝土的叢林中,如果沒有那幾棟標志性建筑和牌匾招牌,人們很難分辨出這是哪座城市。

黨的十八大以來,以習近平同志為核心的黨中央明確提出實施新型城鎮化戰略,提出走以人為本、四化同步、優化布局、生態文明、文化傳承的中國特色新型城鎮化道路。

我國已經開啟全面建設社會主義現代化國家的新征程。城市建設是貫徹落實新發展理念的重要載體,應轉變城市開發建設方式,努力把城市建設成為人與人、人與自然和諧共處的美麗家園。這對城市風貌也提出了更高要求。

《瞭望東方周刊》:現代城市在風貌特色上為何會面臨危機?

顧永濤:首先,全球化背景下,本土文化和地域特色受到了沖擊。

客觀上,隨著經濟全球化,城市經濟越發開放,世界各地本土文化生態受到前所未有的沖擊和破壞,出現文化趨同現象,文化多樣性面臨嚴峻挑戰,建筑的地域性越來越模糊。隨著文化的滲透,人們生活方式的趨同,建筑外觀也呈現趨同性。

主觀上,存在認知偏差,片面地認為歐式風格更加美觀。

其次,在過去粗放型外延式的開發建設方式下,城市建設速度過快。

改革開放以來,隨著工業化進程加速,我國經歷了快速城鎮化的過程,創造了世界城市發展史上的奇跡。從1978年到2021年,我國城鎮常住人口從1.7億增加到9.1億,城鎮化率從17.9%提升到64.7%。在過去40多年中,我國平均每年有1700多萬人進入城鎮。

人口快速、大量地進入城鎮,對城市建筑的需求隨之擴大。城市建設雖快速滿足了建筑數量上的需求,但部分建筑品質難以得到保證。在過度房地產化的城市開發建設方式下,一些開發商為節約成本,往往套用設計圖紙。同時,一些地方為追求短期經濟效益,在老城區大拆大建,以缺乏特色的現代建筑取代了具備地域特點和保護價值的老建筑。

第三,管理上存在缺失和漏洞。

城市規劃建設管理當中存在部門分割、管理碎片化的弊端,導致城市風貌的整體性、系統性不足。部分地方城市公共建筑設計上“外行指導內行”,沒有充分發揮集體、專家和公眾的積極作用。

顧永濤

歷史文化是城市特色的靈魂

《瞭望東方周刊》:城市特色的形成因素有哪些?

顧永濤:城市特色是一座城市與眾不同、讓人流連忘返的地方。

第一,自然山水環境是城市特色的基礎。重慶、桂林的自然山水環境本身便非常有特色,城市依此生長,從而形成與眾不同的城市風貌。在長江、黃河邊,還有一些依托大江大河建設的城市,江河的形態也對城市產生了深刻影響。

第二,歷史文化是城市特色的靈魂。經過歷史的洗禮,城市會形成獨特的文化積淀,留下彰顯其城市氣質的老建筑和歷史文化街區,這在北京等歷史文化名城都有所體現。

第三,時代發展是城市特色的創新源泉。隨著社會經濟的發展和科技的進步,每個時代都向城市提出全新的需要,從而為城市特色不斷注入新的元素。

這三者彼此交織,共同構成了城市特色的主要來源。

《瞭望東方周刊》:如何看待歷史文化保護與塑造城市特色時代風貌的關系?

顧永濤:延續城市歷史文脈對于城市特色風貌的塑造極為重要,城市中的歷史文化遺存是城市文化的“根”,整體保護好、利用好這些遺存,是彰顯城市特色的關鍵。

中共中央辦公廳、國務院辦公廳2021年9月印發的《關于在城鄉建設中加強歷史文化保護傳承的意見》指出:“加強重點地段建設活動管控和建筑、雕塑設計引導,保護好傳統文化基因,鼓勵繼承創新,彰顯城市特色,避免‘千城一面、萬樓一貌。”

文化是城市可持續發展的內在動力,而非城市的裝飾品。一座保持發展活力、具備強大吸引力的城市,往往都基于歷史文化積淀,在時代發展中打造了凝聚人心的城市精神,其城市空間能夠為居民提供豐富的精神文化生活、獨特的文化體驗。

我們難以想象沒有故宮、天壇、雍和宮等古代建筑遺存的北京,也難以想象沒有了胡同和四合院的北京,沒有這些建筑和歷史文化街區,古都文脈便失去了承載空間,更難談城市建筑設計上的繼承創新。

《瞭望東方周刊》:公共建筑、歷史建筑是一座城市的地標,但居住建筑則是城市中數量最多、群體規模最大的一類建筑,構成了城市建筑風貌的基本面。你對于居住建筑的風貌管控有何見解?

顧永濤:在管理機制層面,地方政府應對城市風貌有整體性、系統性的把控,出臺相關設計導則。基于城市風貌的整體特征、所在片區的具體情況,對居住建筑設計有所引導,進行風貌管控,防止其與周邊建筑風貌、自然山水環境相沖突。同時,也要注意管控尺度,避免居住建筑過度呆板。針對開發商簡單套用雷同圖紙的問題,也應從管理入手,杜絕這種情況。

在短時間強行打造起來的城市景觀,很可能忽略文化內涵,搞出“一刀切”和“穿衣戴帽”的文章,造成新的“千城一面”現象。

以城市更新推動風貌重塑

《瞭望東方周刊》:近年來,我國的城市風貌建設有何亮點?

顧永濤:以往過度房地產化、大拆大建的開發建設傾向已經得到扭轉,隨意拆除老建筑、砍伐老樹、挖山填湖、改老地名的情況已大大減少。

各地出現了以城市更新推動風貌重塑的不少成功案例。強化歷史文化保護,塑造城市風貌是城市更新行動的一個重要內容。

廣州永慶坊就通過微改造方式進行城市更新,因地制宜、小修小補,對部分老建筑進行功能置換,引入文創空間、增加公共文化休閑場所,在大大減輕改造成本的同時,起到了提升人居環境、促進街區活力、彰顯地域文化的作用。

類似的成功案例還有成都猛追灣片區的有機更新、南京小西湖街區的保護再生、南通濠河景區的景觀提升改造等等。

《瞭望東方周刊》:這些案例能夠成功的關鍵是什么?體現了城市更新對破解“千城一面”的哪些作用?

顧永濤:第一是優化布局,完善功能。

協調山、水、城的關系,優化調整城市空間結構,改變“攤大餅”式的發展模式,推動城市組團式發展。實施城市生態修復和城市功能修補,促進城市與自然融合共生。

改變過去大規模出讓土地的開發建設方式,以小規模、組團式的更新方式,為不同區塊賦予多元豐富的城市功能。這既能增加個性化的景觀空間、推動空間風貌的重塑,也能在保持空間肌理和風貌延續性的同時,避免景觀同質化。

第二是管控底線,提升品質。

過去的城市開發強調“有沒有”,城市更新則更關注“好不好”,對城市的規模、密度、特色風貌、安全韌性等劃定底線。具體包括加強新建高層建筑管控、防止大拆大建、加強歷史文化保護、加強建筑設計管理等。

同時,城市更新注重提升人居環境品質,從單純的物質空間改造,向保護提升公共利益的城市空間管理和空間治理方向轉變,滿足人民高品質生活需要,提升居民的文化認同感。

第三是加強治理,提高效能。

成功的城市更新案例往往都做到了多元化參與,注重精細化的后續運營和空間治理。通過吸引社會上的專業企業參與運營,以長期運營收入平衡改造投入,并鼓勵居民參與微改造。一方面,支持項目規劃設計、建設、運營一體化推進,避免片區的整體景觀和功能碎片化;另一方面,多元化參與又避免了景觀過于呆板、功能過于單一,讓片區更具活力和吸引力。同時,應加快智能市政、智慧社區、智能建造、智慧城管等建設,提升城市運行管理效能和服務水平。

總之,城市更新在保護傳承城市傳統風貌、自然生態環境和地域文化特征的同時,通過促進功能改變、局部加建生態修復和歷史文化保護等具體工程,進行一系列的綜合整治,從而系統解決困擾城市可持續發展的矛盾和痛點,達到塑造城市風貌、拓展生產生活空間、提升城市品質的效果。

不宜操之過急

《瞭望東方周刊》:《“十四五”新型城鎮化實施方案》提出“推動開展城市設計,加強城市風貌塑造和管控,促進新老建筑體量、風格、色彩相協調”。城市設計對于城市風貌塑造有何作用?

顧永濤:對城市特色風貌塑造來說,城市設計是非常好的技術性工具。

第一,城市設計是銜接宏觀與中微觀規劃的“技術樞紐”。城市設計可以對城市公共空間的資源配置作出進一步優化,保障宏觀的戰略目標在中微觀的城市空間中落地。

第二,城市設計是協調城市更新復合功能要素的“技術統籌”。城市設計可以進一步完善空間塑造的秩序和方法,統籌協調老舊空間中多元的社會關系、權屬關系和資本關系,更適宜復雜的空間更新需求。

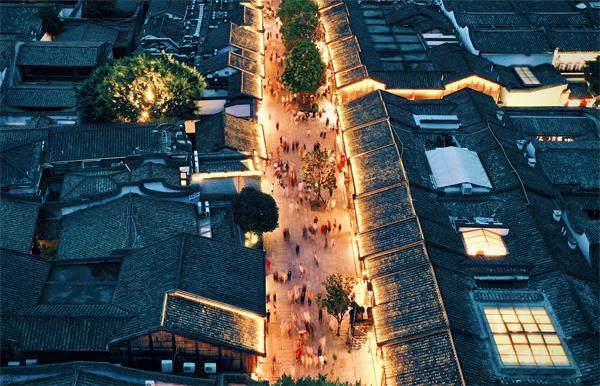

2021年7月10日,福州三坊七巷歷史文化街區南后街游人如織(姜克紅/ 攝)

第三,城市設計是推動空間精細化治理的“技術支撐”。城市設計作為一種輔助工具、引導工具,推動城市更新的多元共治,提升更新過程中公眾參與等環節的實施效率,提供更有針對性、精準化的設計產品,成為城市更新過程中重要的“治理紐帶”。

各個城市都應編制因地制宜的城市設計方案,強化城市設計對建筑設計的指導約束,加強對重點地段、重要類型建筑的風貌管控。城市設計方案的制定需要對城市自然山水環境、歷史文化積淀等深入研究,既要廣泛聽取專家意見,也要強化公眾參與。

審批通過的城市設計成果,就應嚴格貫徹落實,不要朝令夕改。當前,我國不少城市已經在做相關工作,城市設計和風貌管控的效果會慢慢顯現出來。

需要提醒的是,城市特色風貌的塑造不能操之過急。通過各類政策和技術工具,我們可以對城市風貌塑造作出引導和底線管控,但城市特色風貌并非一朝一夕形成,想要立竿見影并不現實。

在短時間強行打造起來的城市景觀,很可能忽略文化內涵,搞出“一刀切”和“穿衣戴帽”的文章,造成新的“千城一面”現象。因此,城市特色風貌的塑造需要循序漸進,不宜搞特別大的動作,可以通過城市更新行動,小規模、組團式推進,以項目帶動一個片區,由點及面地來做。

《瞭望東方周刊》:與老城區有所區別,新城新區在歷史人文資源積淀上往往相對薄弱,新城破解同質化困境的關鍵是什么?

顧永濤:首先,城市要對新城新區的設立嚴格把控,衡量自身是否有需要、有實力來發展新城新區。如果確實有建設需要,就要把握好新城新區的建設規模,并選好區位,為未來聚集人口、提升新城新區活力打好基礎,減少安全隱患。

其次,要科學編制規劃,做好新城新區的城市設計方案。通過和自然山水環境的充分結合、做好組團式發展布局,新城新區也可以具備自己的風貌特色。

第三,在實際建設當中,新城新區要對具體建筑設計方案嚴格審查把關。比如,這些建筑是否符合“適用、經濟、綠色、美觀”的新時期建筑方針,是否能與自身城鄉地域特色文化相呼應,建筑高度是否符合相關控高要求等。