敘事療法在師生對話中的應用實踐

李曉華

[摘要] 受年齡限制,中小學生在遭遇問題的時候,容易陷入各種各樣的情緒或行為困境中,而傳統的教育或心理溝通又通常將學生問題歸因于個體自身或他人,忽視了學生的主觀能動性和負責任行動性。對此,本文試圖將重視個體生命故事的敘事療法引入師生對話中,探索教師引導學生積極思考、喚醒內在動力、改變認知、采取負責任行動的對話方法。

[關鍵詞] 敘事療法;師生對話;應用實踐;認知改變;負責任行動

作為新時代的小學生,自信、獨立、不畏懼挑戰是他們的顯著特征,但由于受限年齡因素,他們在遇到價值偏差或行為失當問題時,缺乏跳脫情境的問題解決能力,容易產生認知上的偏差,進而陷入情緒或行為的困擾當中。而日常生活中,師生對話是進行學生管理的重要途徑。基于此,本文試圖將一種心理學工具——敘事療法應用到基于特定事件的師生對話當中,以期利用敘事療法的相關技巧,營造學生積極思考的良好氛圍,幫助學生喚醒內在的積極力量,糾正認知上的偏差,改變負面情緒,緩解情緒或者行為困擾。

一、敘事療法簡介

傳統心理治療中,治療師始終處于權威的地位,難以察覺個體生命中的知識和技巧。敘事療法主張將治療師“去中心化”,將問題對象化,把治療的重心放在個體積累的生活經驗和生命事件的不同視角,進而激發個體的主觀能動性,將問題解決的主動權重新歸還給個體,激活個體采取負責任的行動。因此,敘事療法被認為更適合處理個體各種各樣的心理或行為問題,進而得以迅猛發展。

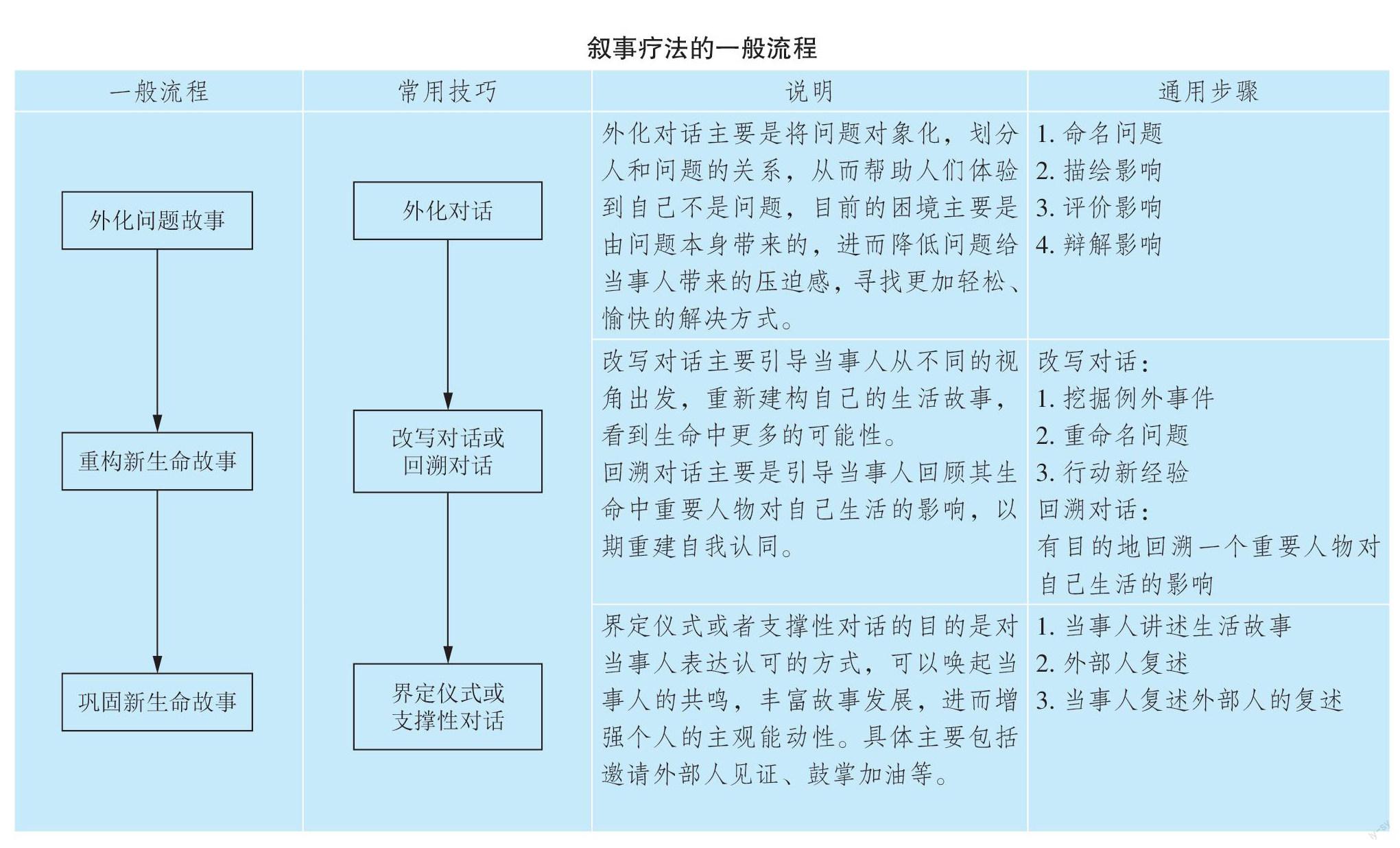

有研究表明,當個體遭遇社會意義下的負面或消極事件時,極有可能陷入問題和困難等負面情緒或行為當中,忽視或否認自身能力和生命價值。對此,敘事療法通過幫助個體將自身和問題分隔開,從新的角度來看待問題本身,賦予問題全新的解讀或是從中發現積極“例外”事件,激發個體封存于內心深處的積極力量,從而重構故事,改變認知,重拾克服情緒或行為困境的信心。具體而言,敘事療法的一般流程如下表所示。

二、小H的敘事療法應用案例介紹

本文的應用案例主要用到的敘事療法步驟有外化對話、改寫對話和界定儀式,具體如下:

(一)小H基本資料

小H,二年級學生,8歲。笑起來有著可愛的酒窩,也有小小的潔癖,是班級的衛生委員。雖為小男生,但內心敏感,溫和的時候就像一只溫順的小貓,但一旦情緒爆發,就會陷入嚴重的自我懷疑負面情緒中。

小H經常會因為一些事情,跑到老師辦公室投訴。比如,“我討厭午餐午休老師,他很兇,我中午不想睡覺,他非要我趴著,他肯定很討厭我,我要退出午餐午休。”再如,“某某總是故意來惹我,我討厭他。老師,我不要和他做同桌。”

(二)對話事件

小H多次來反饋前桌小Y,總是故意跟他“對著干”,他非常生氣,希望老師換座位。基于對小H、小Y兩位同學的了解,筆者嘗試應用敘事療法對小H進行引導。

(三)敘事療法過程

1.外化對話

敘事療法的第一步是外化對話,通過將問題變為一個獨立存在的實體,讓當事人能夠有機會從客體或旁觀者的視角,觀察問題的具體特征,剖析問題對當事人的影響,進而促進當事人積極采取行動解決問題。

(1)命名問題

對于問題的界定,如果越貼合當事人的生活經驗,那么當事人就越容易解決問題。而需要注意的是,作為主要溝通引導者,要避免當事人將問題過度概括化,尤其是當問題完全被定義為消極的、不好的時候。

經過初步詢問,小H對于與小Y的問題,主要描述為“針鋒相對”。比如,“我在走廊遇到了他,他正面走過來,撞了我一下,也沒有說對不起,肯定是故意的。”“圍棋課上,老師一直沒叫到我,然后我就生氣地說那我不舉手了,在下面自己下。然后小Y轉身說,你不想上去,就出去。”

小H認為小Y是故意針對他本人,他同意將與小Y之間的問題暫定為“對著干”。

(2)描繪影響

問題命名后,猶如將問題變成影響當事人的“干擾因素”,因此,下一步應該鼓勵當事人暫停對問題的抱怨或者疑惑,重新審視并進一步剖析“干擾因素”對當事人的影響。剖析的過程中鼓勵當事人保持一種冷靜的態度。

師:“你能具體說說小Y 與你對著干這件事,對你的學習生活產生了什么影響嗎?”

小H:“圍棋課他那樣說之后,我很生氣,跟他吵架,然后我們就被老師批評了。”

師:“還有嗎?”

小H:“還有就是我生氣的時候不能好好聽課。”

師:“聽你說發生這樣對著干的行為不止一次,你是怎么面對的?”

小H:“我就是努力不理他,假裝看不到他,不跟他說話,不跟他玩。”

(3)評價影響

對于問題有了較為清晰的認識后,可以給當事人提供一個表達自己立場的機會,可以談談當事人對于問題的感受或態度。

師:“你喜歡對著干的行為嗎?”

小H:“一點兒也不喜歡,感覺就好像有東西綁住了我,很難受,也更容易跟別人吵架。”

師:“能用其他詞語來形容你的感受嗎?”

小H:“不舒服、難受……”

(4)辯解影響

當事人充分描述其感受之后,可以引導當事人理解自己產生積極或消極感受的原因,使他們更加了解自己的情感或訴求。

師:“你為什么對此感到不舒服或難受?”

小H:“圍棋課,我說不上去了,自己下,小Y干嗎直接對我說那樣的話。還有就是他撞到我也沒有道歉。”

師:“如果重新來過,小Y依舊這樣,你還有什么想質疑嗎?”

小H:“有,我想知道小Y為什么這樣做?”

經過與小Y的溝通,我們得知原來是因為上課時小H的聲音過大,以及非常用力擺棋譜,影響到其聽課,才會說出令小H不愉快的話。至于撞到小H,小Y表示沒有印象,但肯定不是故意的。

師:“所以,你對小Y的‘對著干具體是在質疑什么,或者說在意什么?”

小H很小聲地說道:“他可以好好說話的。可以告訴我安靜點。”

師:“好好說話!所以你在意的其實是,不管發生什么事情,希望對方好好說話,對嗎?”

小H:“是,要是小Y告訴我,我的聲音太大吵到他,我肯定會注意的。老師說過,我們要文明用語,不然別人即使是好意,也可能被人誤解。”

2.改寫對話

問題外化之后,隨著對話的深入,當事人期望的故事情節會越來越豐富。此時,改寫對話可以幫助當事人進一步擴展自己的生活故事。在新的故事版本中,加入一些積極的元素,使自己成為問題的主人,掌握改變和行動的主動權,可以賦予這些生活經歷更多的意義。

(1)挖掘例外事件

例外事件是改寫對話的起點,能夠為當事人提供新的視角。

師:“之前有沒有其他人做了什么事情影響到你,但是你好好說話的?”

小H:“有啊,之前網課課前10分鐘點名背誦,我一直在臺下舉手,你都沒有叫我。我特別生氣,發脾氣,被媽媽罵了一頓。然后你找我,跟我解釋說需要按‘舉手按鈕才行。后面我試了,但是你還是沒有叫我,我跟媽媽說‘我沒有發脾氣哦,下次繼續點舉手按鈕,媽媽表揚了我。”

師:“為什么后面沒叫你,你不發脾氣了?”

小H:“因為我知道老師不是故意的,你跟我解釋了,那我下次繼續爭取就好了。”

(2)重命名問題

當當事人有了明顯的正向結論或體現出明顯的“主觀能動性”的時候,可以引導當事人明確自己的價值觀或者目標,進而探索采取怎樣的行動才能實現自己所追求的目標,塑造自己的生活。

師:“現在,你覺得與人相處時什么比較重要?”

小H:“尊重別人,好好說話。”

師:“是的,尊重別人,好好說話非常重要。如果讓你給之前與小Y的問題再取個名字,你會如何形容?”

小H:“我覺得是‘尊重別人、禮貌說話。”

(3)行動新經驗

通過進一步反思小H的行為,可以發現小H對于獲得尊重的強烈訴求,這說明文明禮貌、好好說話的行為會讓小H備受鼓勵。接下來需要引導小H思考采取什么行動才能契合他的認知。

師:“那你接下來會采取什么行為,做到‘尊重別人、禮貌說話?”

小H:“老師,我認為自己要先做好,我不應該打擾同學,即使老師沒有叫到我,我也不應該發脾氣。”

師:“給你點贊,除了不隨便發脾氣,還可以怎么做?”

小H:“遇到問題,主動找同學問清楚,而不是對方覺得跟我對著干。”

3.界定儀式

界定儀式可以豐富當事人的人生故事,表達對當事人生活故事的肯定,有助于當事人進一步認識和發展期盼的生活故事。其中,最常見的界定儀式是邀請外部人見證,值得注意的是,邀請外部人見證不是當面肯定或提出建議,而是參與當事人的故事復述,促使當事人獲得生活價值追求的情感共鳴。

為了進一步了解小H的成長變化,一周之后的放學時間,我邀請了班級的學習委員和小H一起回顧對話之后小H的進步與變化。之所以邀請學習委員,是因為小H曾多次公開表示最喜歡和學習委員玩,他說她很優秀。

師:“小H說說這一周過得怎樣?”

小H:“老師,昨天小Z奔跑中撞到我的棋盤跑掉了,棋子灑得滿地都是,我沒有生氣哦,我都撿起來了,學習委員看到了還幫我一起撿,我說了謝謝。”

師:“學習委員,你覺得小H最近有什么進步嗎?”

學習委員:“老師,我覺得小H有進步,他不會像以前那樣動不動就生氣。”

師:“真的嗎,那太棒了!”

學習委員:“但是他還可以繼續進步,他需要好好聽別人說話,課堂說話可以再小聲點。”

師:“小H,你覺得呢?”

小H:“老師,我會努力控制自己的聲音。有些人說話我沒有好好聽是因為我覺得他們很吵,但是上課他們回答問題時我會好好聽的。”

師:“真棒!知道分場合做事。為了表示對你的表揚和鼓勵,我們一起叫個麥當勞,慶祝小H取得進步好不好?”

學習委員、小H:“哇,耶!”

三、敘事療法的討論

朱永新教授強調,孩子是未來的人,只有和孩子平等溝通,把眼光放得更為長遠,才能教給孩子一生有用的東西。敘事療法尤為重視語言的作用,通過對話可以幫助因價值觀偏差或行為失當產生問題的學生換一種方式解讀自己的生活故事,從而促使學生的改變。在應用的過程中,教師可以重點把握好以下幾點:

(一)始終秉持好奇的態度

敘事療法不僅僅是治療的方法,更是一種看待問題的樸實世界觀和哲學觀。只有始終懷著好奇的態度來對待個體,才能透過其表面的情緒或行為,看到其背后的意圖和情緒,個體感受到被尊重、被理解,才有可能進一步解構并重構積極的故事,激發內在改變的動力。

比如,面對學生經常性地發脾氣或打架,從敘事療法的視角來解決,教師需要去詢問原因,給學生提供一個自我探索的環境,敏銳捕捉被學生忽視的重要生活經驗,進而在習慣性的平靜對話氛圍中慢慢引導學生改變。

(二)首要呈現關懷的情感

當前,中小學校尚未建立起完善的學校心理健康課程與咨詢體系,學校仍然以心理健康知識課程和個別心理補救咨詢為主。由于缺乏專業心理知識的支撐,不少教師在處理學生行為失當等問題時,容易歸因于學生自身或身邊他人,以至于學生陷入問題當中,不利于學生的成長。

對此,教師首先要尊重問題給學生帶來的情緒困擾或挫敗感,比如當小H談到小Y讓其出去的時候,對其表示聽到這樣的話,確實讓人生氣,以情感共鳴開啟輕松、愉快的溝通,讓學生卸下無助、恐懼、抵抗或憤怒的情緒,才有可能激發學生的主觀能動性。

(三)有效聚焦啟智的內容

傳統的說教或心理溝通習慣性占領溝通的高地,忽視學生的發聲機會。因此,在情感共鳴基礎上,教師要拓寬學生發聲的渠道,引導學生勇敢表達自己的想法,甚至說出一些尖銳的、涉及個人隱私的問題,并以此開啟啟智性對話,幫助學生糾正認知上的偏差,緩解情緒或者行為困擾。

參考使用本文敘事療法的對話框架作為對話指導,通過不斷練習,從而能夠在師生對話中游刃有余地開展啟智性對話,最終幫助學生掌握洞察自身環境的能力,能夠對自己的生活負責;面對困難時,能采取相應的決策和行動,積極解決問題。

[參考文獻]

[1]時艷林. 敘事療法介入青少年心理創傷的個案社會工作研究[D].南京師范大學,2021.

[2]戚瑞豐.“最近發展區”理論及其在西方的發展[J].學前教育研究,2003(05).

[3]朱永新.讓孩子創造自己[M].商務印書館,2017.

[4]王東美,項可嘉.促進當事人的改變:基于治療性最近發展區的視角[J].心理科學進展,2022(03).