探訪天津“地震大裝置”

宋瑞

國家大型地震工程模擬研究設施的整體航拍圖(天津大學供圖)

踏入天津大學北洋園校區,教師劉銘劼像往常一樣,朝著不遠處的建筑工地舉起手機,手指輕點后,畫面定格。照片中,一幢約10層樓高、紅灰相間的巨型鋼結構建筑十分顯眼,與不遠處科技感十足的仿真中心遙相呼應。

這座巨型鋼結構建筑是國家大型地震工程模擬研究設施(以下簡稱“地震大裝置”),是我國地震工程領域首個國家重大科技基礎設施。

“我親眼看著地震大裝置從無到有,一點點成長起來,內心非常激動。”劉銘劼是該項目建設管理辦公室科學工藝部成員,他告訴記者,隨著人防、規劃、節能、竣工等驗收工作陸續完成,地震大裝置即將完成土建工程聯合驗收。

地下“利器”

走進建設現場,只見起重機正將一些大型設備穩穩吊起,運至相應位置供工人們安裝。

地上的繁忙是為了“地下工作”。

“地震大裝置的秘密就隱藏在這里。”劉銘劼踩了踩腳下,笑著說,“在整個設施中,最核心的部分就是位于地下的大型地震模擬振動臺和水下振動臺臺陣。”

大型地震模擬振動臺基礎埋深達18米,20米長、16米寬的臺面相當于一個標準游泳池1/3的大小,載重能力最大可達1350噸。

這好比讓重量堪比“400 頭大象”的實驗器物“震起來”, 但運動的精度卻要求是毫米級的,難度可想而知。

“我們在臺面下方放置了作動器。試驗中,作動器可以模擬橫向、縱向的地震動,影響放在臺面上的被測建筑,再通過臺面上的傳感器和周邊攝像頭,獲取精準的振動數據。科研人員利用這些實測數據,可以研究出更具針對性的抗震性能提升方法。”劉銘劼說。

大型地震模擬振動臺臺面上方的巨大空間可滿足大尺寸模型試驗。“我們可以在臺面上1∶1等比例還原一棟七層樓高的建筑物,比如住宅樓、醫院和學校等,以實物形式對其內部進行抗震性能測試。國內外現有的上千條有記載的地震活動都能在此復現。”劉銘劼說罷,指了指實驗中心的另一側,“那邊的水下振動臺臺陣是這個裝置的另一‘利器。”

水下振動臺臺陣不僅可以模擬不同位置的地震動,還可以模擬河流、海流、海浪等涉水環境,能為跨海大橋、海底隧道、水工大壩和海上風電等海洋中的“超級工程”提供實驗環境,助力工程建設。

精雕細琢

“地基不穩,實驗不準”。施工過程中出現的一點小紕漏,都會極大地影響未來實驗的精準度。為實現“造地震”的設想,“打地基”工作成為重中之重。

“兩個大型設備要在地下10多米的深基坑內安全、有效運轉,光工藝設備埋件就多達7000余個,最大預埋件的單件重量超過10噸。更重要的是,要保證預埋件設計精度達到±1毫米,獲得的地震模擬試驗數據才精確有效。”劉銘劼說,這好比讓重量堪比“400頭大象”的實驗器物“震起來”,但運動的精度卻要求是毫米級的,難度可想而知。

據介紹,為實現地下施工的精之又精,2萬立方米的混凝土進行了一次性澆筑,混凝土澆筑設備連續運轉了60多個小時,近300人明確分工,項目成員輪崗值守,實時監測混凝土性能指標,嚴格控制溫度影響。不僅如此,每寸施工材料都被“精雕細琢”,通過數值模擬分析、試驗承重和牢固等方式,確保地震大裝置在高頻抗震試驗過程實現功能。

項目建設管理辦公室綜合事務部成員楊政龍告訴本刊記者,該團隊已連續攻克重大技術難題40余項,設施的技術指標和綜合性能已進入國際同類裝置領先行列。

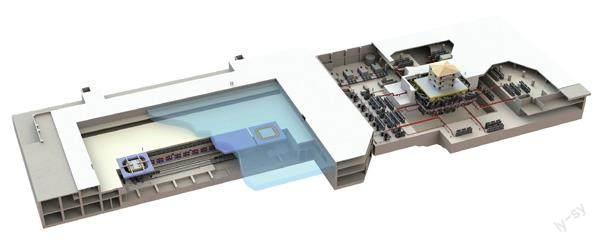

國家大型地震工程模擬研究設施實驗中心內部效果圖(上);國家大型地震工程模擬研究設施的大型地震模擬振動臺和水下振動臺臺陣效果圖(下)(天津大學供圖)

“國外常見水下振動臺臺陣是圓形,防水效果更佳,但為了達到更好的地震模擬試驗效果,我們將臺陣設計為方形,這就對如何提升防水性能提出了挑戰。”劉銘劼說。

從2017年著手研究,到2021年設計定型,項目團隊與材料、力學、機械、流體等領域的校內外專家和設備生產廠家團隊進行了多輪論證,嘗試了幾十種材料和分析方法,一遍遍將設計方案推倒重來,反復試驗,終于取得成功。

值得一提的是,該項目科研團隊的平均年齡僅36歲。

29歲的何金明從研究生期間就開始參與到項目中。他對本刊記者說:“我以工地為家,到現在已住了近3年,工地的每個角落都能如數家珍。每天一推開窗,就能看到項目的進展,像是在見證一個孩子的成長。”

一張簡易床、一個辦公桌,是他屋內僅有的大件家具。“一到冬天,活動板房里的室溫和屋外一樣冷,電暖氣是唯一的取暖依靠,偶爾遇上停電,只有蜷縮成一團再蓋上好幾層棉被才能睡著。到了夏天,屋里又像桑拿房,酷熱難耐,大伙兒經常‘搶唯一的淋浴噴頭。”何金明說。

“但我們都十分幸運,能夠參與‘國之重器的建設,內心無比自豪、干勁十足。”何金明說,“地震大裝置是一本土木工程的‘百科全書。世界范圍內可遵循的建設經驗不多,很多難題是第一次面對。每天的工作就是解決一個個新問題,面對一個個新挑戰。”

“為了將停留在紙面的科學設想落在實處,每個工作人員都必須有釘釘子的精神,將建設中的各個細節反復演練,預判可能出現的隱患風險并做出有效化解。”何金明說。

2008年5月12日,四川汶川發生特大地震。正是從那時起,天津大學的學者下定決心,要建立一個“人造地震”的重大科技基礎設施。

?十年磨一劍

為什么要“人造地震”?

劉銘劼的思緒回到2008年。2008年5月12日,四川汶川發生特大地震。正是從那時起,天津大學的學者下定決心,要建立一個“人造地震”的重大科技基礎設施。

“我國地處環太平洋地震帶和歐亞地震帶的交匯部位,地震活動頻度高、強度大、分布廣,而工程結構的失效和倒塌是造成地震中人員傷亡、財產損失和發展受阻的最重要原因。我們想從科學的角度搞清楚,樓房在地震中的薄弱環節到底在哪里?怎樣才能抵御地震的破壞?”項目建設管理辦公室科學工藝部成員燕翔對本刊記者說。

隨著經濟社會的發展需求,我國大型基礎工程建設日益增多,高層超高層建筑、跨海超長橋隧、大型水利工程、大型能源工程等重大項目都對抗震能力提出更高要求。

據劉銘劼介紹,最初抗震研究主要通過震后觀測開展——研究人員將觀測儀器設置在震區的房屋結構上,等地震到來時觀測記錄房屋結構在強地震作用下的反應。但實際發生的強地震相對較少,靠真實的地震來獲取研究數據,不僅機會非常少而且周期長。

后來,國內外開始建設地震模擬振動臺,但大多規模較小且實驗功能單一,不能同時模擬地震與波浪、水流共同作用下的真實境況,無法滿足我國重大工程對抗震安全的迫切需求。

因此,建設地震大裝置的想法應運而生。團隊的設想是:通過建設大型地震模擬振動臺和水下振動臺臺陣,真實再現多種形式的地震,直觀了解工程結構在地震中被破壞的機理和特征,為建筑工程結構的抗震減災技術發展提供數據支撐,進而找到提高工程結構抵御地震的方法。

從行不行到怎么行,從理論到實踐,項目團隊十年醞釀,經歷了上百次論證,終于在2018年8月,世界最大的地震工程模擬研究設施由國家發改委批復立項。2019年10月,項目由天津大學牽頭啟動建設。

“為了讓項目建設精準完成,我們專人專崗,各司其職,團隊制定了詳細的工作計劃,甚至把日程安排具體到每一天。每個階段的規劃都與上一個階段的規劃環環相扣,我們力圖完善每一處細節,按時完成每一項節點任務。”楊政龍說,各個部門都建立了清單和工作臺賬,將節點、任務、負責人、監督人、協調人等事項逐一精細化,“大大小小的清單、臺賬摞起來有半個人高”。

2022年8月,地震大裝置即將迎來土建工程聯合驗收。

用好是關鍵

2022年以來,四川雅安“6·1”蘆山地震和四川阿壩州“6·10”馬爾康地震牽動著項目團隊的心。

“從了解到的情況看,當地不少房屋建筑和橋梁隧道在地震中抗震性能良好,這顯示出我國工程領域近年來抗震水平不斷提升。”劉銘劼認為,如果建筑物不會在地震中被損毀,地震就不再那么可怕。

“我們要做出前人做不出的成果。地震大裝置建成后,用得好才是關鍵。”他說,項目團隊最大的愿望是在建成第一天就能立刻投入地震模擬實驗。

根據規劃,地震大裝置將一邊通過地震工程模擬試驗系統進行物理實驗,一邊通過高性能計算與智能仿真系統還原最真實的地震數據,進行智能仿真和數據分析,幫助人類實現從災后救助向災前預防轉變。

不僅如此,年輕的團隊還希望其能發揮更大的作用——為全世界地震領域的科學家提供開放共享的實驗平臺,為全社會普及防震減災的科學知識。

“我們設計了對外開放端口,希望通過設施、數據、成果共享,吸引世界上更多的科學家和工程技術專家共同研究,為人類科學技術發展作出貢獻。”楊政龍說。

據介紹,現在已有上百家工程設計院、施工單位和建筑公司關注著地震大裝置的建設進展,前來調研并提出合作設想。項目組為此專門成立了用戶庫,希望通過前期調研和溝通交流,了解現實需求,為后續更好地服務國家重大工程建設做準備。

“我們‘制造的‘地動山搖,是為了讓世界更加平安美好。”劉銘劼說。