解碼重癥醫學

劉佳璇

圖為紀錄片《中國醫生》中的四川大學華西醫院重癥監護室

非典、汶川地震、甲型H1N1流感、新冠肺炎疫情……進入21世紀以來,在我國每次重大災難和公共衛生事件中,都少不了重癥醫學科的參與。

重癥監護室(Intensive Care Unit,ICU)被視為生命的最后一道防線。自現代意義上的重癥監護室誕生以來,在滴滴答答的儀器聲中,全球的重癥醫生已經挽救了數億生命,ICU也逐漸發展成更規范、更專業的“重癥醫學科”。

在中國,重癥醫學科雖然起步較晚,但在抗災抗疫等一線,已多次發揮了重要作用。

“無論是何種狀態下的醫療救治,留住生命都是最重要的目標,而要留住生命,重癥醫學科是最重要的救治力量。”四川大學華西天府醫院院長、華西醫院重癥醫學科教授康焰對《瞭望東方周刊》說。

華西醫院重癥醫學科成立于1992年5月12日,至今已走過30個年頭。從2020年初開始,作為重癥醫學領域專家,康焰多次前往抗疫一線,參與救治全國各地新冠肺炎重癥患者。

“把病人從命懸一線中搶救過來是一種能力,但我們的目標是不要走到搶救這一步。”康焰說。

康焰

危難時刻顯身手

《瞭望東方周刊》:作為華西重癥醫學科和我國重癥醫學發展的親歷者,我國重癥醫學發展都經歷了哪些重要階段?

康焰:1991年,衛生部在10余所部屬醫院中指定成立ICU,開始推進我國重癥醫學的建設。當時重癥醫學還沒有獨立成科,只有散布于各個專科的“監護室”。

此舉是為了提升醫院的救治質量,但要將各個科室的重癥病人集中到一個新科室,當時還面臨一些阻力。

在2003年非典疫情的救治中,不少重癥病人出現嚴重急性呼吸衰竭,需要上呼吸機,但我國當時能給病人集中上呼吸機的地方卻不多。這反映了一個問題,就是呼吸機對急性呼吸衰竭的救治很重要,把這些危重病人、醫護和設備集中起來救治才是最有效的方法。

2008年是另一個很有意義的時間點。“5·12”汶川特大地震使四川省內出現大量地震傷員,國務院派出的醫療督導組提出了“四集中”,即病人集中、醫護人員集中、醫療救治資源集中、管理集中。

這些傷員被轉運到成都有能力接收的4家醫院中,其中華西醫院重癥醫學科收治了122名重傷員,經過一個半月的救治,死亡率最終控制在9.8%,一些高位截肢、出現器官衰竭的傷者也被成功救治。

“硬件問題其實相對好解決,我們現在最缺的不是床位或新病房,而是專業的重癥醫護人員,特別是有清晰管理理念的重癥管理人員。”

這兩個轉折點,讓行政管理部門和衛生管理部門認識到重癥醫學在重大衛生事件和災難中對于挽救生命的作用。2009年,重癥醫學科正式進入了《醫療機構診療科目名錄》,代表這個學科得到了國家層面的認可。

此后,在應對地震、泥石流、爆炸等災難事件和公共衛生事件時,都能看到重癥醫生的身影。

新冠疫情是對我國重癥醫學的又一次重大考驗,但是我們經受住了考驗。在2020年武漢疫情的救治中,重癥醫療團隊的全面介入,使患者的整體病亡率得到有效控制。

如今,重癥醫學科已被公認為一家醫院綜合實力的體現,是醫院安全的重要保障,重癥醫學住院醫師規范化培訓等對學科發展至關重要的事項,已在國家的重視下提上日程。

《瞭望東方周刊》:看來突發災難、重大公共衛生事件的發生,客觀上推動了我國重癥醫學的發展。

康焰:醫學發展史一直與戰爭、災難、瘟疫等事件密切相關。一旦發生上述事件,就會在短時間內產生較多的病患、傷員,應對危機與實施救治的過程,必然會促進和完善醫學的發展。

就重癥醫學來說,20世紀70年代發達國家率先建立起較完整的學術體系,背后也有工業技術的推動因素,因為技術進步讓醫療監測設備、支持設備更加成熟。我國重癥醫學雖起步相對較晚,但因為改革開放后經濟與科技的進步,目前我們和先進國家相比,差距在逐漸縮小。

最缺的是人

《瞭望東方周刊》:新冠疫情發生以來,全球各國都出現了重癥醫療資源不足、難以適應突發公共衛生事件的情況,我國人均ICU床位和歐美、日韓相比還有一定差距,你怎么看待這個問題?

康焰:我國醫療體系架構和國外有很多不同,所以有時不能直接以人均床位數去簡單對比。

以總人口數來計算,我國ICU床位數量還需要增加。但更重要的是分層診療或者說社區醫療水平仍然有限,群眾看病都愿意去大醫院,大量床位被用來收治本該留在社區醫院的病人,ICU床位比例因此受到限制。

舉例來說,2008年汶川地震后,為了將床位留給地震傷員,我們對全院住院病人進行了梳理,一下騰出1500個床位,這相當于華西醫院全院床位的1/3。這些出院的病人都回到了社區,沒有一個人因為耽誤治療又回到華西醫院,說明在當時有1/3的住院病人其實沒有留在醫院治療的必要。

相比之下,一些發達國家的醫院總床位規模并不大,但ICU床位比例達30%-40%,不需由大醫院救治的病人已由家庭醫生或社區醫院過篩出來,大醫院床位只接收真正需要大醫院救治的病人。

華西醫院目前約有220張ICU床位,這在全國醫院中規模已經很高,但比例只占全院床位的5%,依然是在超負荷運轉的。

所以,重癥醫療資源不足的問題要和整個醫療體系建設聯系起來看。

《瞭望東方周刊》:根據你的經驗,如何在現有條件下提升重癥醫療資源效能?

康焰:關鍵在管理。

2020年,我帶領130人的隊伍去了武漢,其中40%是重癥醫護人員,60%來自于其他專科。我們在武漢大學人民醫院東院接管了兩個病區共80張床,按照一般標準,80個重癥病人需要240個護士、64個醫生,如何有效救治?

我們發現這些ICU內的病人也有輕、中、重之分。我們設定了相應標準對病人進行了分級管理:約75%為較輕的病人,日常管理不需投入那么多醫護人員;約15%為老年人,有基礎病,我們把這些病人交給老年科和其他專科大夫來管理;10%為需要上ECMO(體外膜肺氧合,俗稱人工肺)、抗休克治療的危重病人,那么就由我手上這40%的重癥醫護人員來管理。

最終我們的救治成功率很高,管理效果非常好。

在各地定點醫院參與救治時,我們發現花時間最多的其實是理順排班、查房、分級等一系列管理問題。如果管理沒有做好,醫護人員的能力也無法發揮;而管理一旦理順,團隊能力就會很快得到釋放。

硬件問題其實相對好解決,我們現在最缺的不是床位或新病房,而是專業的重癥醫護人員,特別是有清晰管理理念的重癥管理人員。

“在重癥醫學科的信息化和智慧化上,還有很多的工作需要關注,如信息兼容互通、利用信息技術手段進行遠程人才培養等等。”

隨時都可能轉為“戰時”

《瞭望東方周刊》:為提高應對突發重大公共衛生事件的能力和水平,各地已開始按照“平戰結合”思路,在一些新建醫院內設置可實現戰時轉化的“隱形ICU”。站在重癥醫生的角度,你如何看待“平戰結合”?

康焰:“平戰結合”主要針對硬件建設,包括考慮在城市中的公共場館中增加氧氣、壓縮空氣和負壓等管路,使之可以轉化為方艙醫院;在醫院規劃建設中做好“三區兩通道”(“三區”為清潔區、污染區和半污染區,“兩通道”為醫務人員通道、病人通道)預留方案等等。

在人員方面,專科可能也會按“平戰結合”來設計應急預案,但對于ICU來說,我們隨時都可能轉為“戰時”。這種“戰時”未必是傳染性疾病出現的時候,重大車禍、安全事故、自然災害發生時,重癥醫生要隨時出現給予專業救治。所以,我們平時都會有一個應對此類突發事件的組隊預案,可以迅速抽出一個團隊出發。

經過兩年多來新冠疫情的磨煉,全國大型醫院的重癥醫療隊伍也都有了應急的預案準備,以后應該隨時可以實現人員的迅速組隊。

《瞭望東方周刊》:在對新冠患者的救治過程中,包括你在內的專家組成員都強調重癥救治“關口前移”,為何“關口前移”如此重要?

康焰:我們的目的是挽救生命,但是如果病人已病入膏肓,ICU也很難將其救過來。重癥醫生希望,病人能夠在病情惡化到難以挽救前就及時就醫,這樣病情可逆才有希望,提高救治成功率才有可能。

重癥病人的病情都是瞬息萬變。有些病人看起來并不嚴重,其實已有很多隱患,如果沒有及時發現,病情會進一步加重。因此,我們在新冠患者救治中尤其強調“關口前移”,也就是重癥醫生主動出擊,走到普通病區,協助找出有輕轉重風險的病人,在普通病區對這些病人重點管理,一旦病情出現轉重情況,就馬上轉到ICU集中救治。這種早期篩查是我們降低病亡率最重要的手段。

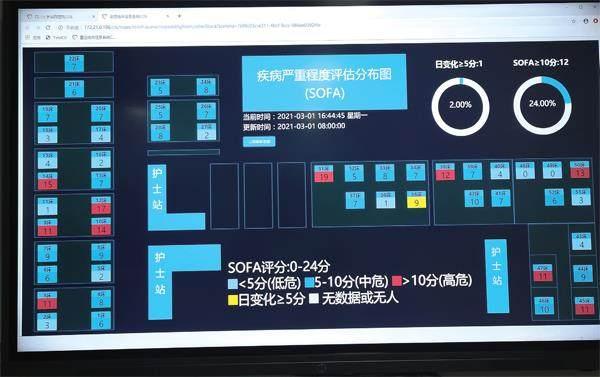

華西醫院創新應用信息化技術評估患者疾病危重程度。圖為華西醫院重癥醫學科中心ICU的SOFA 評分系統

沒有圍墻的ICU

《瞭望東方周刊》:在華西醫院的日常管理中,重癥救治的“關口前移”有所體現嗎?

康焰:重癥醫學界有一個理念是“沒有圍墻的ICU”,就是重癥醫生要邁出ICU病房,向專科醫生傳遞識別重癥病人的重要性。在各專科住院總醫師上崗前,我們的重癥醫學科老師會對他進行“如何識別重癥病人”的培訓,這是重癥救治理念的前移。

我們現在也在基于信息化建設來打造技術工具。華西醫院和華西天府醫院現在建立了“重癥全救治鏈管理”模式,對院內普通病房中潛在的重癥病人進行智能化識別和快速處理。

機器并不能替代醫生實現精準治療,但是卻能夠進行預警和輔助診治。中心監護系統以及預警系統能夠自動識別危及患者生命的狀況,一旦出現預警信息,不同的快速反應小組就會根據病人情況進行干預,從而大大提升救治效果。

有時候我們根本不需要走到救治這一步,在第一時間干預后,就防止了病情的加重,從而讓病人不會轉為重癥。

《瞭望東方周刊》:這是否也是“智慧ICU”建設的一環?

康焰:這只是很小的一部分。在重癥醫學科的信息化和智慧化上,還有很多的工作需要關注,如信息兼容互通、利用信息技術手段進行遠程人才培養等等。

信息化和智慧化建設對于人才培養和區域醫療發展都會發揮作用。在提到醫療資源的均衡發展時,經常出現的提法是“優質醫療資源下沉”,我們現在正在想辦法,重點提升基層的重癥救治水平。

我們建設了華西重癥醫學學科聯盟,在線上打通信息關聯,可以實現日常定期的遠程查房,以及緊急會診。學科聯盟里其他醫院的住院醫生要在這套信息系統中參加所有華西醫院住院醫生的培訓課程并通過考核,而我們的學術活動也全部開放給他們。很多過去沒有機會參與此類培訓的基層醫生,學習熱情非常高。

2022年,我們開始承擔“四川省二三級醫院重癥救治能力提升計劃”這一項目,我們希望選點布置這套在學科聯盟中已經使用的系統,讓基層的住院醫生和華西醫院的住院醫生,能在同一場景下工作和接受教育培訓,實現團隊能力的集體提升。

如果一家基層醫院整體的水平不夠,優秀人才很難留住。只有團隊的水平和管理效能共同提升,讓人才從基層成長起來,并在基層也有成就,才能讓人留下來,而不會被大醫院所虹吸。