基于數學建模在小學數學圖形教學中的設計與思考

潘朝輝

一、問題的提出

《課標》提出:“在呈現作為知識與技能的數學結果的同時,重視學生已有的經驗,使學生體驗從實際背景中抽象出數學問題、構建數學模型、尋求結果、解決問題的過程。” 圖形與幾何是人們用于解決實際問題和數學問題的重要模型,直觀、空間想象等越來越成為一種重要的思維方式,合情推理和演繹推理貫穿了人們發現問題和解決問題的全過程。因此,在小學圖形教學中,重視滲透模型化理念,讓學生積累一定的數學模型思想,并逐步體會數學建模過程,既是數學教學的核心目標之一,也是學生數學素養形成的重要體現。然而在學生的實際學習過程中表現出數學活動經驗缺失,空間觀念和推理能力薄弱,在實際圖形教學中,具體表現如下:

(一) 數學活動經驗缺失

在圖形教學中,為幫助學生建立較好的空間觀念,需要教師不斷地從生活實際中抽象出數學模型,實現生活原型到數學模型地過渡。然而,這個建模過程往往需要花大量的時間,讓學生經歷學習探究過程,積累活動體驗,可是實際一節課只有短短40分鐘,不少教師覺得這個時間很寶貴,就把這個數學與生活的有效建模時間壓縮,使得新課展開時匆匆而過,而把大量時間花在反復練習鞏固上,使得學生只會機械模仿進行題海式解題。

(二)數學意義理解淺層

空間是物質存在的一種客觀形式,是物質存在的表現。空間觀念是由長度、寬度、高度表現出來的客觀事物在人腦里留下的概括的形象。小學生受生理和心理特征、知識結構以及認知能力的影響,很難建立及強化物體的空間觀念,也較難形成完整的空間意識。例如在教學長方體體積計算時,絕大多數學生都能說出體積計算公式,卻不能準確無誤地說出長方體體積的意義,即這個長方體所含有多少個體積單位。當體積、表面積、棱長總和等多種表述混在一起時,就會錯誤百出,可見學生對于長方體體積的意義理解不夠到位。

(三)公式應用生硬死板

在一個知識板塊學習結束后,進入復習階段,教師自我感覺只要將平時所教的零散知識點作系統回顧,就會取得不錯的效果,可實際學生會出現問題:只能應用單一知識點,相似知識點之間混為一談,做不到相似知識點靈活應用,更談不上舉一反三,導致學生每次學習時總是錯誤不斷,教師只能多次鞏固,導致學生學業負擔加重,興趣下降。

基于上述現狀分析,筆者撰寫了基于數學建模在小學數學圖形教學中的設計與思考一文,試圖在小學數學圖形教學中加強數學建模思想方法的實踐和應用,培養小學生的建模意識和能力,提高學生的數學素養。

二、教學實踐

在圖形教學活動中,數學建模的過程就是創設學生熟悉的問題情境,引導學生經歷觀察、實踐、探索和思考等活動逐步建立數學模型,然后運用這一模型去解釋生活中的一些現象和解決生活中的實際問題。通過這樣的教學活動,有利于學生主動建立自己的認知結構,掌握數學知識的內涵,還有利于提高數學思考和實際解決問題的能力。

(一)表象積累,理解意義

在教學過程中充分利用一些來自學生身邊的生活素材和實際問題,創設出符合學生實際的數學活動情境,為構建模型提供豐富的體驗。而學生對模型的識別與理解是要一定的時間與實踐強化的,教師要給予學生能強化記憶與理解的模型,這才能強化表象,促使數學模型的建立。

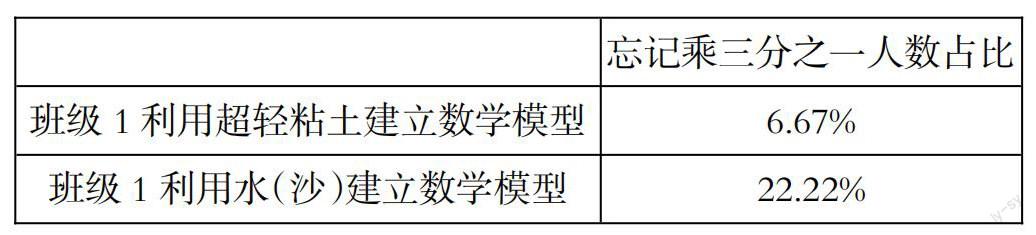

【案例一】選用超輕粘土

我們在進行圓錐的體積公式推導時,一般都是采用倒水或倒沙的實驗:用圓錐從臉盆中裝滿沙(或水),倒到等底等高的圓柱中,進行了三次,正好把圓柱倒滿。從這個實驗中得出:圓錐的體積是與它等底等高圓柱體積的三分之一。得出結論后,學生運用公式的正確率一開始很好,但很快就會出現忘記“乘以三分之一”的現象,也就是在新課教學時,通過實踐并沒有真正建立“圓錐的體積是等底等高圓柱體積的三分之一”這個模型。由此,我們將實驗的步驟進行了調整:在實驗過程中,統一要求學生使用課前準備的超輕粘土(可以隨意改變形狀,并可以固定),實驗時每個小組成員把超輕粘土先灌滿圓柱,再從圓柱中取出粘土到等底等高的圓錐中,并將圓錐中的超輕粘土取出,呈現冰激凌狀,依次這樣操作,看一看圓柱的超輕粘土可以做出這樣幾個冰激凌狀粘土塊?從這個實驗中,學生很快就能得到結論:圓柱的體積是圓錐體積的3倍,或者圓錐的體積是圓柱體積的三分之一。

對于這一實驗用圓錐倒三次水入等底等高的圓柱,這三次的過程是稍縱即逝的,學生在腦海中留下的印象并不深刻,而用超輕粘土做“冰激凌”的活動,將原來倒水的過程變成做實物模型,這三個“冰激凌”實實在在地放在學生面前,使等底等高圓柱和圓錐的三倍關系模型的表象得到了強化,從而深深地印在了學生的大腦里。筆者在兩個平行教學班級進行了調查(見下表),結果很好證明了:表象的積累,更加符合小學生學習的特點。具體可看的東西,有利于學生建立圓錐與圓柱之間的關系。而水和沙,由于操作相對簡單,倒出后形狀立馬變化,雖然節約了實驗的時間,但并不利于數學模型的建立。

[ 忘記乘三分之一人數占比 班級1利用超輕粘土建立數學模型 6.67% 班級1利用水(沙)建立數學模型 22.22% ]

【案例二】巧用伸縮桿

在小學二年級“角的認識”單元中,出現數角個數的練習。筆者認為在教數學角的個數之前,需要讓學生對角建立模型,教材上對角的定義是:從一點引出兩條射線所形成的圖形叫做角。但是生活中,我們卻不能見到兩邊是射線的角。那么,生活中的角是以什么形式出現的呢?在小學數學教學中,角又應該從研究或解決什么問題引入呢?筆者認為,根據小學生的心理特征及學習起點,應該先有“角的大小”的理解,再有角的概念。于是在教學時,指導學生使用伸縮桿制作角,在操作過程中,固定兩根伸縮桿形成一個角,再拉長伸縮桿,發現只是改變邊的長度,并沒有改變角的大小;再固定伸縮桿的長度,轉動其中一根伸縮桿,發現夾角發生變化,動態形象地讓學生感受到角的大小與兩邊的張開度有關,從而順利塑造這個“角”的模型,進而使學生較為容易理解角的大小是可以通過相互疊加,得到不同大小的角。

經歷拉伸、轉動伸縮桿的實踐操作,使空間形式在學生頭腦中具體化、形象化,逐步形成明確的數學概念,并在頭腦中建立起豐富的表象,感受解決實際問題的意義。學生的空間知識來源于現實生活,可以從活動實踐中逐步建立起來。

(二)抽象本質,建構模型

抽象是認識事物屬性過程中拋棄個別的、偶然的因素和非本質的屬性,概括出一般的、必然的、本質的屬性。具體生動的問題情境為學生數學模型的建構提供了可能。教師必須組織學生在充分感知大量感性材料的基礎上,經歷觀察、對比、操作等活動,引導學生逐步發現這些問題的共性,才能建立起數學模型。在這個過程中,從具體的表象中抽象出本質特征,使認識從感性上升到理性,這是建模質的飛躍。

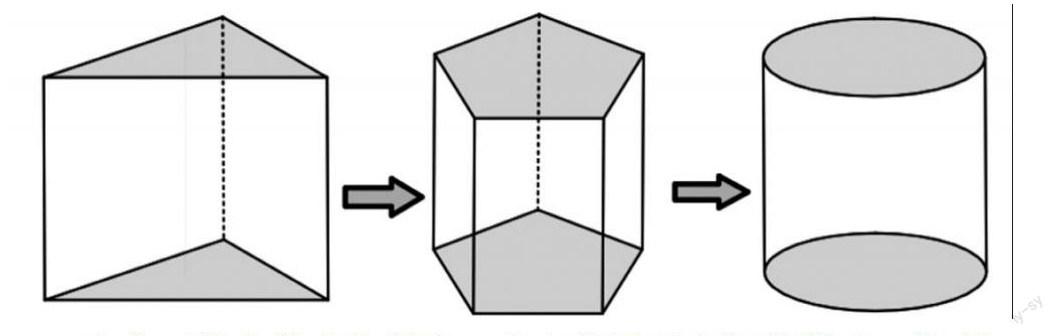

【案例三】對比多個立體圖形之間的異同

筆者在五年級教學長方體、正方體表面積和體積之后進行了這樣的練習設計:在一個棱長為10厘米的正方體中挖掉一個長5厘米、寬5厘米、高10厘米的長方體,你準備如何操作?剩下的立體圖形的體積是多少立方厘米?經過獨立思考和匯報交流后發現有以下三種操作方式,如圖所示:

針對以上三種操作,分別算算剩下圖形的體積,你有什么發現?

學生不難發現這三種圖形的體積相等,在教師的引導下,學生還會總結出雖然這三個圖形的形狀不同,但是它們的高和底面積相同。在長方體和正方體體積計算的經驗基礎上,可以推斷出這三種圖形的體積也可以用“底面積乘高”來計算。我們還可以大膽想象底面還可以是哪些圖形?

這個環節有學生先觀察三個立體圖形之間的聯系,發現三個圖形有相同的底面積、高、體積,初步感知像這樣的立體圖形都可以用“底面積乘高”計算它們的體積。接著讓學生發揮想象,還有怎樣的圖形也可以這樣去算,假如用一個三角形當作一個立體圖形的底面,將得到一個三棱柱,依次可以是五棱柱、……圓柱。在這一環節中學生經歷對比多個立體圖形之間的異同,歸納出直棱柱體積計算方法,并經歷猜想,將這樣的方法推廣到即將學到的圓柱體積的計算,為今后的學習奠定基礎,使所學知識得到升華。

經歷這樣的學習過程,學生明白雖然直輪柱的形狀不同,但是它們有相同的底面積和高,學生對輪柱體積的理解必定走向半具體、半抽象的模型,從而構建起真正的數學認識,完成從直觀的數學模型再到抽象的數學模型的建構過程。

(三)結合實際,巧用模型

在具體問題中抽象出數學模型后,建模并未終結,教師還要變換問題情境,引導學生將數學模型再應用到現實生活中去,以此來深化模型的內涵,拓展模型的外延。

變式練習被普遍認為是拓展思路、發展思維和培養創造能力的有效途徑。因此,教師要重視讓學生進行一題多解的練習。同時,在多種思路的呈現后,學生要進行比較,找到知識間的聯系與區別,從而更好地發展思維。

【案例四】周長練習

學習完圓的周長之后,出示了如圖所示的一個問題,螞蟻從半圓的一端爬到另一端,所爬行的路哪一條路長?

本題是一道有一定挑戰的周長練習題,題中沒有給出任何數據,絕大多數學生能看出藍色線就是這個大圓的周長的一半,但是紅色線路是由若干個等大的半圓組成,無形中增加了解題難度,可其中還蘊藏著“所有小圓的直徑之和就是大圓的直徑”這個關鍵信息。學生可以根據特殊數據代入、公式推算等方法得出所有小圓周長等于大圓的周長,即藍色線路與紅色線路相等。

習題可以千變萬化,是做不完的。在平時的習題教學中,教師應指導學生絕不能只停留在答案正確與否的層面上,而是應該以典型題為例題,不斷創設新的問題情境,促進學生不斷地思考,使學生思維不斷地向著更高層次發展,解決和分析問題能力逐級提高,達到“解決一個問題,學會解決一類問題”的目的。

三、成果與反思

通過筆者長期教學實踐與積累,有效梳理了小學數學圖形教學數學建模的理念和策略,對自己的教學起到了很大的幫助,其中也帶來了新的思考:

(一)積累改變教育觀念

在筆者剛任教的前幾年,經常會與同事們探討圖形教學很難取得很好的成績,在課堂上學生似乎學得很不錯,可是在練習或者檢測中,總是出現很多問題,可以把原因歸結為學生的空間觀念差,缺少數學建模意識,不會舉一反三,靈活運用。但是經過最近幾年的實踐與反思改變了觀念,認真分析導致出現問題的原因,從自己的課堂做出改變。

(二)觀念改變教育行為

有了正確的教育觀念,引領教育行為,從學生的生活經驗和客觀事實出發,優化課堂教學,改變傳統教師講、學生聽的教學模式,提高了學生的學習興趣,使他們積極參與數學學習活動,在觀察、實驗和操作的過程中積累了數學活動經驗,在思考與探索的過程中培養了模型意識和解決問題的能力。

(三)行為改變教學成績

最近幾年,筆者一直擔任兩個班級的數學教學任務,在不斷的積累與反思中一路前行,在每學年期末檢測中都取得了不錯的成績,在學校平行班中一直名列前茅,也得到了學校領導和教研員的一致肯定。