構建認同:平臺化傳播環境下內容企業商業模式創新研究

王亞楠

【摘要】平臺化傳播環境下,內容市場從分眾化結構演變為多中心結構,內容企業的競爭隔離機制從獲取流量驅動演化為獲取意義認同驅動。在此背景下,文章從價值創造、價值傳遞與價值實現三個維度,探討平臺化傳播環境下內容企業如何通過構建企業與消費者間的意義認同、建立生產者與消費者間的信任連接,實現商業模式創新。研究發現,內容企業圍繞內容產品蘊含的核心符號價值,搭建特定的符號識別系統與階梯型價值傳遞渠道,引導消費者進入企業構建的價值網絡與社群空間,將價值實現的方式從“物”的維度,拓展到“關系”維度。

【關鍵詞】意義認同 內容生產 平臺化傳播 商業模式

【中圖分類號】G230 【文獻標識碼】A 【文章編號】1003-6687(2022)10-058-05

【DOI】10.13786/j.cnki.cn14-1066/g2.2022.10.008

隨著互聯網經濟走入下半場,面對監管日益細化與流量紅利逐步稀釋的市場環境,建立在“資本加持流量,流量吸引資本”商業邏輯下的內容生產模式遭遇社會效益不足與經濟效益不可持續兩方面的挑戰。一方面,在流量規則主導的平臺化傳播環境下,高流量屬性的內容產品能獲得大數據算法機制下的優先分發“特權”,進而更有可能實現商業價值上的成功。[1]這導致了在各類主流的內容分發平臺中,形式上花樣繁多、內容相似度極高的產品大行其道,內容生產陷入“繁榮式衰敗”的困局。[1]為提升內容生產的社會效益,監管機構與頭部平臺型內容企業紛紛推出限制算法推薦的功能。2021年9月,國家互聯網信息辦等九個部門聯合發布《關于加強互聯網信息服務算法綜合治理的指導意見》,提出要在三年內完善算法監管體系。以字節跳動為代表的頭部內容分發平臺,也發布了關閉內容推薦算法的功能。另一方面,后平臺化傳播環境下,內容企業的收益增長面臨困境,可持續商業價值的獲取遭遇挑戰。2021年愛奇藝等各頭部平臺型內容企業的財報數據顯示,在公司廣告收入增速明顯放緩的同時,消費者付費收入在主營業務中的占比與增速均不理想。①令人遺憾的是,由于長年負利潤經營狀態與未來盈利預期走弱的雙重影響,資本市場對于平臺型內容企業的投資信心大幅下降,2022年上半年以愛奇藝、嗶哩嗶哩為代表的互聯網中概股在國際資本市場中連續下跌,市值蒸發近11%。②

面臨流量營收增速收窄與投資收益預期下行的風險,平臺化傳播環境中的內容企業如何通過商業模式創新提升消費者付費意愿,轉變盈利模式,實現商業價值與商業倫理的共同提升是值得思考的問題。

為了回答以上問題,本文在對平臺環境下內容市場結構變化與內容企業競爭隔離機制演化互動關系分析的基礎上,探討后平臺化傳播環境下,內容企業如何通過對商業模式的價值創造、價值傳遞與價值實現三個核心環節的創新改造,破解當前內容生產面臨的困境,實現社會效益與經濟效益雙效統一的經營目標。[2]

一、從流量驅動到意義連接驅動:平臺化傳播環境下內容企業商業模式演化路徑

商業模式是企業為了能利用市場機會創造商業價值而設計的交易活動體系,包含價值創造、價值傳遞與價值實現三個核心模塊。其中,企業競爭隔離機制的變化是商業模式演進的核心推動力。因此,構建適應市場環境變化的競爭隔離機制成為商業模式創新的關鍵。[3]

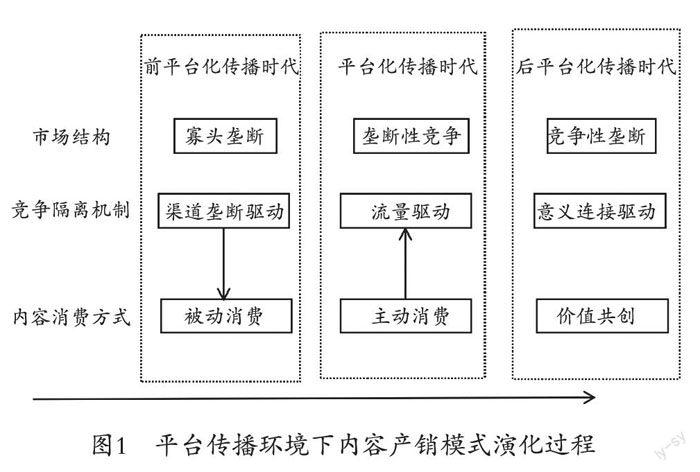

應用數字平臺生產、傳播、消費內容產品,成為內容生產與傳播的主要形式。以平臺化傳播方式出現為節點,內容市場環境的演化路徑可以分為前平臺化傳播階段、平臺化傳播階段與后平臺化傳播階段,由于不同階段的市場結構、內容生產與消費模式的差異,內容企業面臨的市場環境不斷變化(見圖1),其競爭隔離機制也不斷演化,進而衍生出新的商業模式類型。

平臺化內容傳播方式的出現,打破了前平臺化傳播時代專業機構在傳播環節的寡頭壟斷局面,基于數字平臺形成的內容產品“大眾自傳播”模式,逐漸成為內容傳播的主流方式。由于大量的生產者涌入內容生產領域,內容市場結構從面向大眾化市場的專業機構壟斷生產的結構,演化為面向分眾市場的專業機構、自媒體、消費者共同參與生產的結構,導致市場中對以流量資源為代表的消費者注意力的爭奪日趨激烈。為適應市場環境的變化,獲取平臺經濟“贏家通吃”規則下的商業成功,平臺媒介在規模化發展理念下,以流量最大化為內容分發的引導原則。依附于其上的內容生產者也遵循流量規則引導,通過打造“類型化”爆款產品獲取更多的流量資源,以吸引更多的廣告資源與資本市場投入。當該“類型化”內容產品失去流量之后,內容生產者會依據平臺算法機制的引導,再追逐下一個流量風口。由此,內容市場從前平臺化階段進入平臺化階段后,內容生產商業模式中競爭隔離機制由渠道壟斷驅動演化為流量驅動。

遺憾的是,構建于“流量驅動資本,資本加持流量”邏輯錨點之下的內容生產商業模式存在一個發展悖論:高流量并不代表高收益。一方面,在以上商業邏輯下,平臺對內容生產者的底層激勵機制以流量驅動為導向,導致生產者存在內容生產“流量潮涌效應”,即由于內容生產者的收益主要來自廣告與投資而非消費者的內容付費,因此,擁有更多流量而非忠誠用戶,成為此盈利模式下獲取商業價值的關鍵。在此商業邏輯下,內容生產勢必會囿于以用戶內容消費行為大數據呈現的淺層消費需求為導向,僅關注對內容標簽化流量屬性的挖掘,而忽略了對內容產品精神內核的深入探索與創作。長此以往,將導致內容產品無法獲得消費者的深度意義認同。[4]另一方面,在分眾化內容市場中,基于流量驅動的競爭機制模仿成本較低,競爭壁壘不高。因此,任何一個內容生產者都難以長期維持大規模的流量資源,而失去了流量資源,也意味著失去廣告收益。綜上所述,平臺化環境下,內容企業遵循流量驅動的商業模式會陷入“追逐短期盈利—低質量內容生產”的循環中,難以獲取可持續發展的核心競爭力。

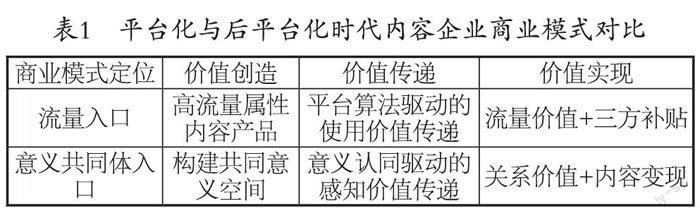

隨著平臺內容生產環境的動態演化,在去中心化的內容產銷環境下,圍繞某一垂直內容領域的核心生產者,形成聯系更緊密的中心化內容生產與消費圈層。在該圈層中專業產銷者(同時具備生產者與消費者的身份)負責圈層符號意義的構建與內容產品的生產,其他消費者通過與專業產銷者的互動,間接參與到內容生產中。內容市場結構從平臺化傳播初期的分眾化結構演化為后平臺化傳播階段的多中心化市場結構。商業模式的核心驅動機制由獲取流量資源演化為獲取垂直圈層的消費者意義認同,生產的原則從生產者迎合算法規則下的消費需求,演化為生產者與消費者之間的雙向選擇與協同演化,即內容消費者根據自身的“趣緣屬性”購買與自身意義認同一致的內容產品,內容生產者也針對某一特定的垂直圈層基于“趣緣屬性”進行內容生產,生產者與消費者在平臺中進行互動交流、相互“馴化”,逐步形成協同演化的共生關系。在內容生產與消費的協同演化過程中,消費者與生產者間的信任機制逐步建立,內容企業商業模式中的競爭隔離機制從獲取流量驅動演化為建立意義認同驅動(見表1)。同時,內容企業商業模式中價值實現的方式表現為連接紅利的形式,連接紅利指的是企業并不是直接從銷售商品中獲利,而是把商品當作集聚消費者的入口,在生產者與消費者不斷進行價值協同與價值互動的過程中,為消費者持續創造價值。基于此,內容企業商業模式創新的關鍵在于構建意義認同體系網絡,并通過強化該網絡的資源屬性與連接屬性實現生產者與消費者的價值共創。

綜上所述,從商業模式構成的三個維度看,后平臺化時代內容企業商業模式創新要解決的三個關鍵性問題分別是:第一,由于內容產品代表的符號價值獲得對應圈層消費者的自我意義認同是內容企業吸引垂直圈層消費者加入其價值共創體系的重要前提,因此,在商業價值創造環節,內容企業要解決的關鍵問題是如何構建具有可識別性的符號意義系統,獲取對應圈層消費者的意義認同;第二,由于基于意義認同機制下的垂直化內容生產邏輯與利潤最大化目標下擴大需求規模的生產邏輯間存在矛盾性,在商業價值傳遞環節,內容企業要解決的關鍵問題是如何實現構建垂直化圈層隔離機制與擴大消費需求規模間的平衡;第三,內容生產者與消費者間的信任機制是內容企業商業價值實現的基礎條件和關鍵變量,盈利目標的實現必然要在不破壞信任機制的前提下完成。因此,在商業模式價值實現環節,內容企業要解決的關鍵問題是如何同時實現深化產銷者間的信任連接與建立最大化“信任變現”模式的雙重目標。

二、構建認同:后平臺化傳播環境下內容企業商業模式創新路徑

后平臺化傳播環境下,內容生產商業模式的創新路徑以內容生產者與消費者共同趣緣為起點,圍繞構建認同的核心理念,創造性優化價值創造、價值傳遞與價值實現三個商業模式的核心環節,解決后平臺化傳播環境下,內容企業商業模式創新面臨的三個關鍵性問題。

1. 價值創造:圍繞圈層意見領袖建構符號識別系統,提升產品感知價值

價值創造是商業模式創新的關鍵環節,價值創造模式決定了價值傳遞與價值實現的模式。為擺脫平臺化傳播環境下內容企業對“資本加持流量,流量吸引資本”的短視化經營模式的路徑依賴,建立內容產品的意義識別系統,是內容企業獲取超額利潤與連接紅利的前提條件。[5]在這一商業邏輯下,內容生產的“符號化”尤為重要,內容生產者需針對某一趣緣圈層主動構建產品的符號意義,并進行“定點投放”,為“趣緣圈層”中個體間的連接提供信號。產品的價值不在于產品本身,而在于構建了一個意義共同體的入口。

深耕讀書類垂直內容生產領域的“樊登讀書”,依靠圍繞各領域知識專家建構符號識別系統,達成品牌形象與消費者自我想象的一致性,完成內容產品與相應圈層消費者意義連接入口的構建。“樊登讀書”旨在提供給讀者“有用”之書,以幫助3億國人養成閱讀習慣為使命,為了建立目標消費群體與自身品牌意義認同的一致性,“樊登讀書”制作出品了一系列圍繞行業權威專家作品的精讀內容,滿足受眾期待通過閱讀提升自身的行業競爭力,成為行業專家的自我想象。[6]如“樊登讀書”出品的復旦大學教授張軍著作《我的經濟學思維課》、網飛創始人里德·哈斯廷斯著作《不拘一格》等精讀內容,均是依托行業專家的符號意義,構建自身產品象征價值的典型代表。

綜上所述,內容企業在價值創造環節通過引入對應圈層領域的“意見領袖”或“權威人士”為品牌價值賦能,構建具有可識別性的意義符號系統,形成與目標消費者自我想象一致的產品象征意義,最大化提升內容產品的消費者感知價值,解決了后平臺化時代商業模式創新的關鍵問題之一,即如何構建識別度高的意義符號系統,獲得相應圈層消費群體的認同。

2. 價值傳遞:設計階梯型內容消費品類,引導消費者認知進階與需求擴展

內容消費的門檻性是內容消費品不同于其他類型產品的重要特征之一。其門檻性體現為兩個方面,一方面是消費者內容理解認知的門檻性,即消費者只有在文化資本積累達到一定水平之后,才能進一步消費更高階的內容產品。[7]另一方面是消費方式的門檻性,由于內容產品呈現載體不同,導致內容產品存在消費方式的梯度差異。通常來說,以視頻、音頻等形象化、娛樂性強的形式為載體的內容產品消費門檻低,以文字為載體的內容產品消費門檻較高。但是,當消費者跨過內容消費門檻之后,其精神需求的層次與廣度會明顯提升,對于內容產品意義認同感也會增強。因此,后平臺化階段的內容企業價值傳遞環節創新的關鍵在于借由“消費者教育式營銷”的內容傳遞機制,形成內容消費的“消費中學”機制,引導消費者拓展精神需求范疇,解決垂直化內容生產模式下圈層隔離機制導致的消費者群體“窄化”,與企業利潤最大化目標下擴大消費者需求規模之間的矛盾。[8]例如,上文中提到的“樊登讀書”依據內容產品中蘊含的認知復雜度搭建階梯型的內容消費品類,帶領消費者以進階的方式消費內容產品,逐步增加消費者的個人文化資本,引導消費者知識需求擴展。樊登在采訪中提到,受教育的人數與圖書的銷量是成正比的,隨著消費者認知水平的不斷提升,消費者閱讀需求和對知識的渴望會不斷提高。“樊登讀書”的消費者以聽書的方式精讀書籍的過程中,既能增加文化資本,培育自身之于更高階層文化產品消費的認知能力,提升知識需求的維度;也會對既有內容消費的相關領域內容產生興趣,擴大知識需求的廣度。因此,一方面,“樊登讀書”通過視頻、音頻形式增加精讀內容的易讀性,降低知識類內容消費門檻;另一方面,通過引入原版實體書的銷售渠道,便于消費者自主購買和閱讀,滿足消費者精神消費范疇擴展后的需求。[9]

綜上所述,后平臺化傳播環境下,內容企業“教育式營銷”的價值傳遞模式,是解決建立圈層隔離機制與擴大消費規模矛盾的有效路徑。具體來說,內容生產者通過為消費者搭建認知水平進階化的產品系統,發揮精神消費品的教育功能,提升消費者的認知與文化資本水平,從而激發消費者內容消費需求的深度與廣度,在建立共同意義空間與圈層隔離機制的同時,擴大產品的有效消費規模。

3. 價值實現:探索多元化價值實現方式,將內容價值從“物”的維度,拓展到“關系”維度

后平臺化傳播時代,在構建認同的商業邏輯下,除內容產品本身的符號價值外,生產者與消費者、消費者與消費者間的“關系”質量是影響消費者黏性與內容企業商業價值實現的關鍵。這種關系是人與人、人與社會間在身體、情感、知識和信息等多方面聯系的總和。對內容的興趣和對關系的維護將成為消費者參與內容消費、交互分享的驅動因素,從而形成“人—場景—內容—社群”之間的循環互動。內容消費的目的不僅是內容本身,還有內容承載的文化體驗、社交體驗以及物質與社會資本連接等衍生物,內容消費成為一場帶有社交屬性的文化活動。[10]因此,內容企業商業價值獲取也不再限于內容產品本身的銷售,而應該圍繞內容產品代表的意義空間與符號價值進行商業化衍生,實現消費者意義認同感增強與商業價值提升的“雙贏”。

以個人品牌為中心的出版企業“讀庫”深諳將內容價值從“物”擴展到“關系”的商業邏輯。“讀庫”的核心產品為每年出刊六本的《讀庫》系列叢書。與“樊登讀書”不同的是,“讀庫”出版的作品更多的是提供給受眾“無用”之書,其消費群體以具備較好知識背景與閱讀品位的“讀書人”為主。[11]“讀庫”創始人張立憲本身是擁有高學歷和著名出版人背景的“讀書人”代表,同時也是微博等頭部社交平臺人文社科知識圈層的高人氣“意見領袖”。因此,在受眾對張立憲個人品牌代表的品牌形象已經形成清晰認知的基礎上,在“暈輪效應”的影響下,其個人品牌內涵與“讀庫”品牌象征意義形成了自然統一。“讀庫”價值實現路徑也以張立憲的個人品牌價值傳遞為起點,逐步引導核心消費者接受“讀庫”出品的相關內容產品。具體來說,一方面,“讀庫”通過為“粉絲”搭建與“意見領袖”面對面交流的渠道,提高了消費者對“讀庫”品牌的情感連接與信任強度。由張立憲主持的線下讀書會,構建了消費者與“意見領袖”、消費者與消費者之間的深層次精神連接,進一步穩固“讀庫”的消費者黏性與意義認同。另一方面,“讀庫”圍繞張立憲代表的“讀書人”的品位,開發了多形態的衍生品,借此擴大利潤來源。以“讀庫”開發的衍生品“Notebook”手賬系列和攝影畫冊《青衣張火丁》為例,前者有著“繪紅樓”“商印”等不同人文主題的插畫內容與精美的制作工藝,后者則歷時四年記錄了京劇的臺前幕后,為消費者呈現了獨特藝術審美與“匠人”工藝,在滿足“讀庫”核心消費者的文化收藏欲的同時,拓展自身盈利空間。[12]

綜上所述,內容企業圍繞其代表符號價值的核心理念,將價值實現的方式從“物”的維度,拓展到“關系”維度。一方面,利用圈層“意見領袖”“親自下場”與消費者保持高頻率、深層互動,加深內容產銷者間的信任連接關系;另一方面,圍繞“意見領袖”傳遞的符號價值開發多樣化的品牌衍生品,實現建立最大化“信任變現”模式的盈利目標。

結語

在內容生產者數量激增與內容消費圈層化趨勢并行的后平臺化時代,對于內容生產企業來說,消費者的消費轉化率與忠誠度比市場規模的擴張更值得關注。內容企業的經營方向不再僅限于出版文本、視頻與音頻產品,而是需要營造人與人、人與企業間的連接,通過深耕內容象征價值的垂直領域,獲取某一垂類消費群體的認可與忠誠,通過打造價值認同與情感共鳴系統,獲取后平臺化傳播環境下的連接紅利。[13]在這一過程中,內容產品的生產體系從圍繞效用價值向圍繞觀念價值轉變,生產者需明確自身的目標消費者,搭建特定的符號系統引導消費者進入自己的價值體系,并不斷進行消費者與自身、消費者與消費者、消費者與品牌三重維度的認同建立與強化,讓內容產品的意義價值真正內化于消費者的心中,并依靠多元化的內容產品形式與傳播方式完成內容產品的價值實現。

對于平臺型內容分發企業來說,對內容生產者的底層激勵機制應從流量激勵向信任激勵轉向,經營思路應從短期的橫向規模化擴張向長期的縱向圈層化深耕轉向。平臺型內容分發企業不應過分追捧“爆款”內容,致使內容生產轉向同質化、低質化發展方向,而應鼓勵內容生產者在不同的垂直領域深耕,打造具有特色的圈層化內容。同時,平臺企業可通過引導內容生產者強化與消費者間的精神連接,進而完成從內容平臺向關系平臺的轉換。[14]

參考文獻:

[1] 周業安. 符號經濟的“紅”與“黑”[J]. 人民論壇,2019(33):64-65.

[2] 江積海,唐倩,王烽權. 商業模式多元化及其創造價值的機理:資源協同還是場景互聯?——美團2010—2020年縱向案例研究[J]. 管理評論,2022(1):306-321.

[3] 馬曉苗,趙楠,尹鵬飛,等. 內容服務商業模式創新路徑研究——以“羅輯思維”為例[J]. 科研管理,2022(6):152-159.

[4] 羅珉,李亮宇. 互聯網時代的商業模式創新:價值創造視角[J]. 中國工業經濟,2015(1):95-107.

[5] 蘇宏元.“唯流量論”的危害及應對[J]. 人民論壇,2019(33):46-47.

[6] 竺晶瑩. 樊登被誤讀?[EB/OL].[2021-05-12].https://www.huxiu.com/article/427443.html.

[7] 布爾迪厄. 文化資本與社會煉金術:布爾迪厄訪談錄[M]. 包亞明,譯. 上海:上海人民出版社,1997:13-16.

[8] 林少龍,紀婉萍. 消費者的品牌認同、善因認同與內在道德認同如何促進善因營銷的成功[J]. 南開管理評論,2020(4):25-36.

[9] 楊金花. 善讀書與善推廣:樊登讀書會運營模式探析[J]. 出版發行研究,2018(2):96-99.

[10] 馬廷魁,劉巖. 場景、體驗、連接、社群:圖書出版3.0的新進路[J]. 中國編輯,2021(3):86-91.

[11] 李靜,吳竹筠. 雜志書:出版業市場的靈感與挑戰——以《讀庫》為例[J]. 出版廣角,2012(12):13-15.

[12] 丁錦簫,段弘. 雜志書的產業鏈開發——以《讀庫》為例[J]. 出版科學,2014(1):60-63.

[13] 楊逐原. 社交化閱讀中的知識生產:平臺、機制及新規則[J]. 編輯之友,2021(4):40-46.

[14] 譚天,王俊. 新媒體運營:從“關系”到“連接”[J]. 編輯之友,2017(12):5-9.

Building Identity: Business Model Innovation of Content Enterprises under Platform Communication Environment

WANG Ya-nan(School of Communication, East China University of Political Science and Law, Shanghai 201620, China)

Abstract: In the platform communication environment, the content market has evolved from a segmented structure to a multi-center structure, and the core business competition-isolation mechanism of content enterprises has evolved from driven by traffic to driven by consumer trust. The key to the innovation of content enterprises' business model is to build a meaningful identity space between producers and consumers. From the three dimensions of value creation, value transmission and value realization, this paper discusses how content enterprises can realize business model innovation by constructing value identification between enterprises and consumers as well as establishing trust connection between producers and consumers in the platform communication environment. The research findings include content production enterprises centered on the brand core symbol value build a specific symbol system to ladder value delivery channels; guiding the audience into the value system and community space built by the enterprise; expanding the way of value realization from the "object" dimension, to the "relationship" dimension.

Key words: meaning identification; content production; platform-based communication; business model