為賈魯河開美顏

李娜 史暨原

摘要:學(xué)生從真實(shí)生活場景入手,經(jīng)過前期調(diào)研、分析,以“為賈魯河開美顏——撿垃圾活動(dòng)”為主題,學(xué)生經(jīng)歷完整的項(xiàng)目化過程,融合語文、數(shù)學(xué)、科學(xué)、美術(shù)、計(jì)算機(jī)等各學(xué)科力量,促使學(xué)生在活動(dòng)中能夠調(diào)動(dòng)所有的知識(shí)、能力、品質(zhì),創(chuàng)造性地解決問題,培養(yǎng)學(xué)生合作意識(shí)、擔(dān)當(dāng)精神,提升學(xué)生綜合素養(yǎng)。教師在活動(dòng)中為學(xué)生活動(dòng)的進(jìn)行提供多方支持,關(guān)注學(xué)生綜合能力的提升,并進(jìn)行相關(guān)案例的實(shí)踐研究與開發(fā)。

關(guān)鍵詞:項(xiàng)目式學(xué)習(xí);跨學(xué)科;撿垃圾

一、項(xiàng)目主題的產(chǎn)生背景和確立

跨學(xué)科項(xiàng)目化學(xué)習(xí)強(qiáng)調(diào)通過學(xué)科之間不可分割的聯(lián)系達(dá)到整體的理解,需要兩個(gè)及兩個(gè)以上的學(xué)科知識(shí)來解釋問題,創(chuàng)造作品,解決問題。項(xiàng)目的確定首先要來源于學(xué)生生活中的真實(shí)性問題,好的驅(qū)動(dòng)性問題才能保證項(xiàng)目的順利進(jìn)行。我們力求在項(xiàng)目中尋求多學(xué)科之間的整合與聯(lián)結(jié),將分散的學(xué)科知識(shí)結(jié)構(gòu)化,把不同的學(xué)科素養(yǎng)系統(tǒng)化,從而培養(yǎng)學(xué)生的批判性思維、創(chuàng)造性思維等高階思維。

本校學(xué)生多居住于賈魯河花園路段附近。隨著春季的到來,學(xué)生們的戶外活動(dòng)越來越多,在跟隨家長外出鍛煉的過程中,不少同學(xué)發(fā)現(xiàn)賈魯河兩岸的垃圾增多,垃圾桶明顯數(shù)量太少,另外賈魯河兩岸公廁一直未開放,給大家出行帶來不便。“怎樣美化賈魯河的環(huán)境,把賈魯河兩岸打造成更高品質(zhì)的市民休閑之處”是學(xué)生們自己提出想要解決的問題。

本項(xiàng)目整合語文、數(shù)學(xué)、科學(xué)、信息技術(shù)、美術(shù)的相關(guān)概念,和多個(gè)學(xué)科形成關(guān)聯(lián),項(xiàng)目活動(dòng)始終關(guān)注環(huán)境——生命活動(dòng)(身心健康)的相互影響,使用各種技能進(jìn)行合作式探究性學(xué)習(xí)。本項(xiàng)目致力于解決賈魯河環(huán)境的現(xiàn)實(shí)問題,學(xué)生在解決問題過程中建立學(xué)科聯(lián)系,將分散的知識(shí)結(jié)構(gòu)化,從而促進(jìn)學(xué)生跨學(xué)科素養(yǎng)與高階思維能力的發(fā)展。

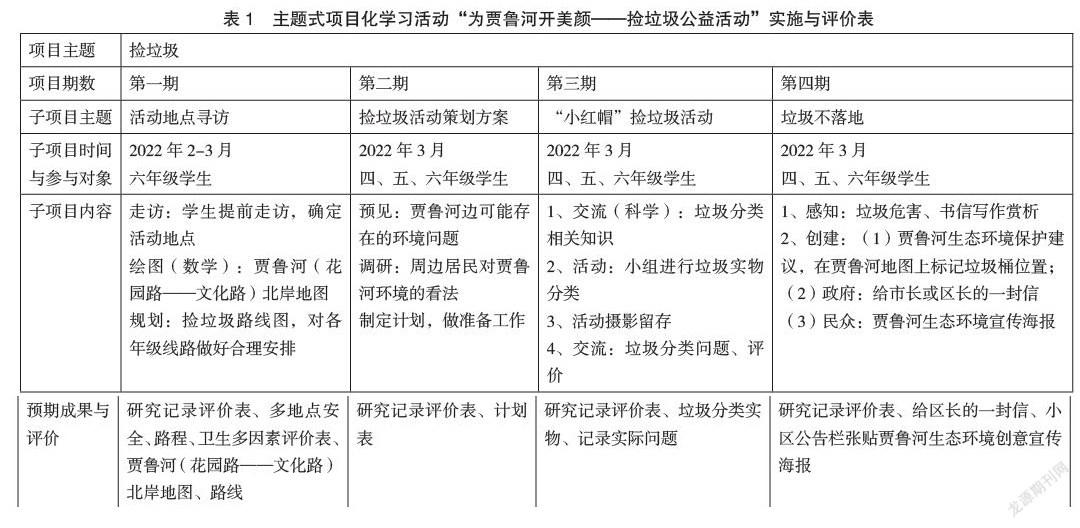

二、項(xiàng)目學(xué)習(xí)的構(gòu)想與設(shè)計(jì)

(一)項(xiàng)目分析

“為賈魯河開美顏——撿垃圾”項(xiàng)目以信息技術(shù)學(xué)科和數(shù)學(xué)學(xué)科統(tǒng)整繪圖,科學(xué)學(xué)科垃圾分類技能習(xí)得、運(yùn)用,語文學(xué)科書信等寫作技能提升為基礎(chǔ)。在項(xiàng)目進(jìn)行過程中,關(guān)注學(xué)生對(duì)學(xué)科知識(shí)的學(xué)習(xí)和運(yùn)用,同時(shí)更關(guān)注學(xué)生質(zhì)疑、交流、探討以及解決問題的能力,讓學(xué)生在頭腦中有問題意識(shí),能夠綜合運(yùn)用多種能力和方法來解決現(xiàn)實(shí)生活中的問題。

(二)前期預(yù)設(shè)

項(xiàng)目化學(xué)習(xí)需要學(xué)生投入到真實(shí)的場景中。此項(xiàng)目活動(dòng)不再由學(xué)校組織,而是由學(xué)生自主探究。項(xiàng)目前期,學(xué)生自主進(jìn)行走訪調(diào)查,根據(jù)自身年齡特點(diǎn)和認(rèn)知情況,自主設(shè)計(jì)項(xiàng)目內(nèi)容,老師在過程中給予幫助。通過前期踩點(diǎn),繪制線路圖,報(bào)請(qǐng)學(xué)校批準(zhǔn)撿垃圾活動(dòng),及后期的在小區(qū)公告欄張貼倡議海報(bào)的設(shè)計(jì)編寫,以及給市長,區(qū)長的留言等系列項(xiàng)目活動(dòng),學(xué)生真實(shí)地經(jīng)歷、體驗(yàn)了發(fā)現(xiàn)問題、解決問題的整個(gè)過程。

(三)項(xiàng)目預(yù)期

就知識(shí)層面來說,“撿垃圾”這一項(xiàng)目主要涉及科學(xué)、數(shù)學(xué)、信息技術(shù)、美術(shù)、語文等多學(xué)科知識(shí)的學(xué)習(xí)與運(yùn)用。

從能力層面來說,培養(yǎng)學(xué)生利用綜合技能解決現(xiàn)實(shí)生活問題,提升學(xué)生的調(diào)研分析、探究協(xié)作等能力,促進(jìn)其跨學(xué)科素養(yǎng)的形成以及系統(tǒng)化思維能力的發(fā)展。

三、項(xiàng)目學(xué)習(xí)的實(shí)踐與探索

(一)活動(dòng)地點(diǎn)尋訪

本項(xiàng)目更側(cè)重學(xué)生的整體把控能力,為了讓學(xué)生有更全面解決問題的能力,此次活動(dòng)從開始到結(jié)束全權(quán)交由學(xué)生負(fù)責(zé),選定幾個(gè)活動(dòng)地點(diǎn)并對(duì)幾個(gè)活動(dòng)地點(diǎn)進(jìn)行實(shí)地考察、路線方案的設(shè)計(jì)與規(guī)劃。從迎賓花園到賈魯河到人民公園,學(xué)生綜合考慮安全、距離、環(huán)境等因素最終敲定了賈魯河沿岸。在賈魯河北岸(花園路——文化路)尋訪中,學(xué)生事先踩點(diǎn)實(shí)地,然后云查找賈魯河北岸地圖,了解并掌握地圖上的比例尺、方位、圖例和標(biāo)注等基本知識(shí),繪制出賈魯河北岸地圖,結(jié)合地圖再次進(jìn)行實(shí)地考察,劃分不同年級(jí)的具體行進(jìn)路線,以期做到快速、高效、不重復(fù)、不遺漏。

(二)制定撿垃圾方案

1.進(jìn)行小組劃分,在人員分配上采取并考慮男女生分工問題,學(xué)生能實(shí)際考慮到現(xiàn)實(shí)生活中女生干活更細(xì)致,男生更有力氣的特點(diǎn),盡量做到男女同學(xué)均衡。

2.活動(dòng)前的工具準(zhǔn)備:垃圾袋、一次性手套(減少細(xì)菌感染)、帶繩水杯(減少干活的阻力),隨時(shí)準(zhǔn)備補(bǔ)充體力。

3.攝影人員分工,活動(dòng)攝影用于后期宣傳。

(三)“小紅帽”撿垃圾活動(dòng)

1.了解并掌握垃圾分類的標(biāo)準(zhǔn);知道垃圾最終的去向(焚燒、降解、回收利用);個(gè)人自主撿拾垃圾,在撿垃圾的過程中,學(xué)生多次對(duì)木條是不是垃圾、已經(jīng)風(fēng)干的尿不濕是什么垃圾進(jìn)行交流、討論;對(duì)垃圾袋不夠用的同學(xué),同學(xué)內(nèi)部自動(dòng)幫助裝運(yùn),男同學(xué)主動(dòng)進(jìn)行大袋垃圾的托運(yùn);最后學(xué)生以小組為單位進(jìn)行垃圾分類的討論,針對(duì)不明白的垃圾歸類問題及時(shí)請(qǐng)教老師,最后做出妥善處理。本次活動(dòng)處處體現(xiàn)了學(xué)生自主解決問題的能力和合作意識(shí)。活動(dòng)結(jié)束后,對(duì)于在此過程中撿到礦泉水瓶、廢舊紙板,學(xué)生也拿到了附近的廢物回收處售賣,并作為班費(fèi)處理。

2.沒有實(shí)踐就沒有發(fā)言權(quán),學(xué)生也在社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)了賈魯河沿岸的一些實(shí)際問題:

(1)賈魯河岸邊沒有垃圾桶

(2)賈魯河岸邊衛(wèi)生間不開放

(四)“垃圾不落地”實(shí)施舉措

學(xué)生希望以自己的力量促進(jìn)社會(huì)發(fā)展,通過討論、交流決定給區(qū)長或市長寫一封信、或給區(qū)、市長留言等方式鏈接政府,關(guān)注到賈魯河岸邊沒有垃圾桶和衛(wèi)生間不開放的現(xiàn)實(shí)社會(huì)問題,期待有關(guān)部門給予一定的答復(fù)和解決。項(xiàng)目進(jìn)行中,學(xué)生已經(jīng)將自己作為社會(huì)的實(shí)踐者通過具體的分析、建議、解決現(xiàn)實(shí)生活中的問題。學(xué)生學(xué)習(xí)書信寫作格式,以小組為單位進(jìn)行書信的書寫,并進(jìn)行全班交流,在老師的幫助下整合出最佳的一篇,在實(shí)踐中提升了寫作能力和語言表達(dá)能力。

為了提高居民的整體環(huán)保意識(shí),學(xué)生制作賈魯河生態(tài)環(huán)境創(chuàng)意宣傳海報(bào)并張貼在小區(qū)公告欄,以期實(shí)現(xiàn)從我做起、以家庭為單位帶動(dòng)整個(gè)社區(qū)共同踐行賈魯河生態(tài)環(huán)境保護(hù),讓垃圾不落地的舉措。

縱觀整個(gè)項(xiàng)目活動(dòng),學(xué)生是問題的發(fā)現(xiàn)者和解決者,通過此次活動(dòng)他們也意識(shí)到,考慮問題一定要全面,在實(shí)際生活中不僅要考慮到環(huán)境的優(yōu)美,同時(shí)要方便人們的生活,兩者結(jié)合才能產(chǎn)出人與自然和諧發(fā)展的社會(huì)生活環(huán)境。

項(xiàng)目化學(xué)習(xí)應(yīng)是在真實(shí)生活情境中發(fā)現(xiàn)問題、持續(xù)探索,調(diào)動(dòng)其知識(shí)能力,解決實(shí)際問題的過程。賈魯河北岸作為多數(shù)學(xué)生經(jīng)常踏足的地方,這一次充滿意義的撿垃圾活動(dòng)增強(qiáng)了學(xué)生保護(hù)環(huán)境的主人翁意識(shí)和作為環(huán)境小保衛(wèi)員的身份認(rèn)同感,使學(xué)生能夠主動(dòng)擔(dān)當(dāng)社會(huì)責(zé)任。(截止到此文發(fā)表前賈魯河沿岸衛(wèi)生間已經(jīng)開放)

四、項(xiàng)目學(xué)習(xí)的反思與體會(huì)

(一)始終秉持以驅(qū)動(dòng)問題為核心。

好的驅(qū)動(dòng)問題是促進(jìn)項(xiàng)目學(xué)習(xí)的深入推進(jìn)的關(guān)鍵,驅(qū)動(dòng)問題能推動(dòng)學(xué)生知識(shí)的理解與技能的形成。在本項(xiàng)目中,學(xué)生從身邊感興趣的實(shí)際問題入手,自己設(shè)計(jì)項(xiàng)目環(huán)節(jié)、實(shí)地考察,并付諸行動(dòng)。理解運(yùn)用了學(xué)科知識(shí)的同時(shí)也培養(yǎng)了跨學(xué)科素養(yǎng)以及解決問題的能力。

(二)項(xiàng)目中堅(jiān)持以實(shí)踐為主線。

“為賈魯河開美顏——撿垃圾”項(xiàng)目關(guān)注學(xué)生探究性實(shí)踐、社會(huì)性實(shí)踐、審美性實(shí)踐、調(diào)控性實(shí)踐等多維度的學(xué)習(xí)實(shí)踐,并堅(jiān)持在活動(dòng)中注意學(xué)生獨(dú)立探究與協(xié)調(diào)合作的培養(yǎng)。讓學(xué)生在活動(dòng)中不斷提升自己解決問題的能力,成功做到把跨學(xué)科知識(shí)遷移內(nèi)化到現(xiàn)實(shí)情境中去。

(三)更強(qiáng)調(diào)過程性、表現(xiàn)性評(píng)價(jià)

本項(xiàng)目立足于學(xué)生真實(shí)生活場景,關(guān)注學(xué)生的真實(shí)表現(xiàn),在每一個(gè)環(huán)節(jié)中都設(shè)計(jì)了過程性、表現(xiàn)性評(píng)價(jià),如調(diào)查研究報(bào)告、最優(yōu)線路圖繪制、倡議海報(bào)的設(shè)計(jì)、給市長、區(qū)長的信等。同時(shí)注意開展多種形式的評(píng)價(jià)如生生互評(píng),師生互評(píng),邀請(qǐng)家長參與評(píng)價(jià)等,實(shí)現(xiàn)學(xué)生綜合能力的提升與核心素養(yǎng)的培育。

參考文獻(xiàn):

夏雪梅.素養(yǎng)時(shí)代的項(xiàng)目化學(xué)習(xí)如何設(shè)計(jì)[J].江蘇教育,2019(22):8.

[2]李會(huì)民,代建軍.基于課程統(tǒng)整的跨學(xué)科項(xiàng)目化學(xué)習(xí)設(shè)計(jì)[J].教學(xué)與管理,2020(4).

[3]侯清珺.基于PBL理念的教學(xué)實(shí)踐與思考——以小學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)科為例[J].基礎(chǔ)教育參考,2018,(7):50-51.

[4]侯清珺,王黎超.基于項(xiàng)目學(xué)習(xí)的學(xué)習(xí)力培養(yǎng)實(shí)踐探索[J].今日教育,2018,(3):22-25.

本文系2021年度河南省教育信息技術(shù)研究課題“以信息技術(shù)為依托的小學(xué)跨學(xué)科項(xiàng)目化學(xué)習(xí)實(shí)踐研究”的研究成果? 課題立項(xiàng)號(hào):1452021103。

作者簡介:

李娜(1978-),女,河南省實(shí)驗(yàn)小學(xué),中小學(xué)一級(jí)。

史暨原(1990-),女,河南省實(shí)驗(yàn)學(xué)校英才國際小學(xué),中小學(xué)二級(jí)。