毒品亞文化的批評話語分析與治理展開

張學文

一、引言

任何文化,既有普遍的相通暗合的共性,也具有不同或激烈拒斥之處。歷史發(fā)展長河中,個體總會根據(jù)自身的文化價值觀念做出適時選擇,而做出相同文化選擇的個體便會聚合形成“族群”。新族群沒有我們熟悉的組織形式,它更多的是指一種氣氛、一種意識狀態(tài)。任何文化體系的形成都會孕育出獨特的行為樣態(tài)和語言符號,如波西米亞、希普霍普、朋克嬉皮、搖滾銳舞等。獨特,并不足以支撐社會以“存在即合理”的包容視角來對待各種文化差異。當某種文化類型顯然反叛于主流文化而站到社會對立面時,“批評”視角下的話語解讀與機理分析便是維持主流群體理性的首要前提。

所謂毒品亞文化,是指吸毒群體長久以來所形成的具有內(nèi)在一致性和外部穩(wěn)定性的價值觀念,具體表現(xiàn)為吸毒群體生存或活動中所展現(xiàn)出的區(qū)別或反叛于社會主流文化的專有符號、行為方式、文化現(xiàn)象。隨著近年來毒品圈層化、網(wǎng)絡化、社交化的勢頭顯現(xiàn),使得結合語言學、心理學、社會學、犯罪學知識解構毒品亞文化成為有效反制其文化擴張的核心所在。

二、話語分析下的毒品亞文化:反叛與享樂、青年與游民

“話語,有時當作所有陳述所在的廣大領域,有時當作一組可以獨立的陳述之總稱,有時當作解釋某些陳述的一個規(guī)則化運作。”即便是毒品亞文化,也并不是完全散亂和無序的,仍然有著內(nèi)在的運行規(guī)則和形成機理。

“文化的內(nèi)在矛盾性是文化沖突的直接原因”,以“費爾克勞夫”的三維分析作為理論框架,以“毒品隱語”為樣本素材對毒品亞文化進行類型化解構,以便更加清晰而直觀地探尋出毒品亞文化的話語策略、話語實踐、社會實踐。

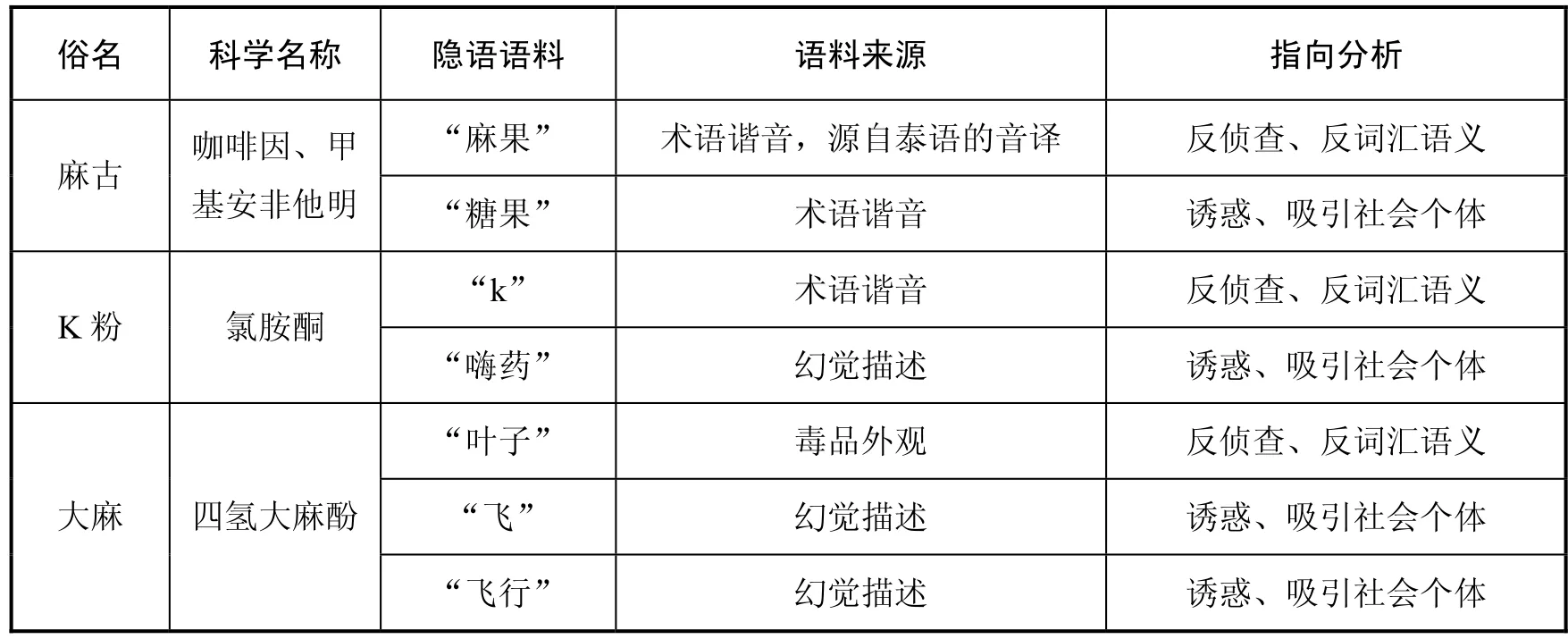

(一)話語策略:反叛與享樂

符號化的思維和符號化的行為是人類最富于代表性的特征。“毒品隱語”作為毒品領域符號化的集中體現(xiàn),有著太多可供我們還原和解構的文化根源現(xiàn)象。本文的研究選取了鴉片、海洛因、冰毒、搖頭丸、麻古、K粉、大麻共7類常見毒品,為保證“隱語語料”來源可信度,通過將前述“俗名”作為檢索關鍵詞分別對生效裁判文書進行檢索,共得200余份生效裁判文書,對其中具有類型化趨向、穩(wěn)定性表現(xiàn)的語料進行收錄,并剔除出現(xiàn)頻率5次以內(nèi)的小范圍、臨時性暗語。由于裁判文書僅載明“隱語名稱”而無法回溯其語料來源和方言出處,通過“座談方式”同20余名偵緝?nèi)藛T、戒毒人員進行交流以回溯語料來源、分析其語料指向,整理如表1,可初步還原毒品亞文化的話語策略和類型表現(xiàn)。

表1 常見毒品“隱語”的類型化分析(名稱類)

(續(xù)表)

縱觀常見“毒品隱語”的語料收集,可以觀察出其始終圍繞著“反叛主義”和“享樂主義”的兩個基點而鋪展開來。反叛主義通過構筑亞文化的話語環(huán)境來使得吸毒人群同主流社會的關系走向割裂而形成亞群體;享樂主義則是通過近似的價值評判標準和態(tài)度以賦予成員全新的歸屬感,以此保持亞群體的價值凝聚。綜合而言,反叛主義和享樂主義兩者相互作用于毒品亞文化群體的身份自立中。

1.反叛:構筑亞文化的話語環(huán)境

文化氛圍作為價值觀形成的環(huán)境性因素,其對于個體價值觀的影響不言而喻。現(xiàn)實中,主流文化和亞文化并存于社會之中,同時對社會個體產(chǎn)生正面和負面的牽引力。亞文化群體都或多或少地表現(xiàn)出對主流文化的背離和反叛,毒品亞文化也不例外,其背離、反叛的特征集中表現(xiàn)為:價值觀念的扭曲和話語規(guī)則的反差。

毒品亞文化價值觀念的扭曲集中體現(xiàn)在:社會責任感的隨意丟棄和個體幸福感的變態(tài)獲取。毒品亞文化價值觀的扭曲并非是對社會主流群體和文化的全然否定,而是對亞文化群體身份的高度認同,并試圖通過病態(tài)價值評價將自己同社會隔離的逃避心理。“特定群體或范疇身份的顯著意義只有在和其他群體的關系中,亦即在與其他群體的比較和對比中才能呈現(xiàn)出來。”具體而言,毒品亞文化群體圍繞著“欣快感獲取”而構筑起區(qū)別于主流社會的價值體系,進而賦予成員以全新的身份歸屬,而這正是吸毒人員在主流社會中所渴求的。個體幸福感和社會責任感具備社會學意義上的聯(lián)動關系,個體幸福感的獲取必然會受到社會責任感的實時約束,才能避免個體深陷狂熱的欲望滿足。毒品亞文化群體正是通過對于“欣快感”的宣揚來進行價值輸出,通過不斷地強調自身獨特的語言符號、意識形態(tài)、價值體系來建構自身的“群體身份”以逃避現(xiàn)實社會。

隱語的出現(xiàn),本質上是一種小范圍的語言創(chuàng)制過程,只是這種創(chuàng)制過程更加追求同現(xiàn)行規(guī)則的反差。話語反差是指吸毒群體內(nèi)部所形成的對現(xiàn)有詞匯規(guī)律進行刻意顛覆的現(xiàn)象,具體表現(xiàn)為:詞匯生造和語義顛倒。詞匯生造,是通過文字組合的方式創(chuàng)制全新詞匯來代指特定毒品。如表1中的“快樂神”“麻果”在主流話語體系中就無法找到對應的名詞性含義。語義顛倒,則是指話語反差的另一體現(xiàn)。以名詞為例,按照常態(tài)的命名方式來看其必然有著內(nèi)在邏輯性的指向,以便于話語交談中的參與者快速感知彼此的意思表示。反偵查的隱蔽性要求使得吸毒群體故意追求對于主流話語環(huán)境中既有語義的顛倒,如以“肉”代替冰毒、“海螺姑娘”代替海洛因。無規(guī)律的名詞指代透漏出毒品亞文化群體對于語義的選擇和改造是以“封閉”為導向的,使得非處于此文化氛圍的人員難以識別和感知其背后的深層含義。封閉的概念必然形成話語壁壘,但處于話語壁壘內(nèi)部的個體卻能夠輕松地通過晦澀的話語符號來進行身份識別和信息交流。至此,吸毒群體便通過“隱語”完成了話語體系的自我賦權。

2.享樂:亞文化形成的精神內(nèi)核

反叛主義給了毒品亞文化以獨立的話語空間,享樂主義則進一步支撐了亞文化的內(nèi)部架構。“趨樂避苦”是人之天性,由于社會規(guī)范的限制和介入,使得我們對于享樂的追求是有限度和節(jié)制的。換言之,人性中的缺陷是我們自蠻荒時代所內(nèi)生的“動物性”,正是由于群體規(guī)范、文化共識的壓制,使得我們沒有表現(xiàn)出隨心所欲的“動物狀態(tài)”。與之相對,吸毒群體的核心理念便是對感官刺激的追求,這種病態(tài)追求已經(jīng)足以消減社會規(guī)范對于其生理欲望的約束,而使得該群體更趨向于“癲狂”。

享樂主義的話語表現(xiàn)便是語言符號中對于“享樂”的赤裸表達。如表1中的“快樂神”“狂喜”“嗨藥”等毒品隱語便側重于幻覺的夸張表述,毫不隱諱地表達了對于極端興奮的狂熱追求。此種“極端感受”可能原發(fā)于“精神空虛”的狀態(tài)爆發(fā),也可能是中樞神經(jīng)被人為興奮或人為抑制的客觀結果,但是都客觀加深了該群體價值觀的極端化。就亞文化群體的圈際維系而言,這種幻覺的夸張描述能夠引導群體保持一致的價值追求,充當群體的“向心力”并不斷地拉攏和聚合群體成員。同時,享樂主義的話語表達能喚起社會個體的好奇心理和弱勢群體的情感需求,從而實現(xiàn)圈際擴張。

(二)話語實踐:青年群體與游民特性

《2018年中國毒品形勢報告》指出:“截至2018年底,全國現(xiàn)有吸毒人員中,18歲到35歲125萬名。”可見,處于社會分層壓力下的青年群體對于“壓力宣泄”有著更加強烈的需求,而更加容易沉迷于毒品粉飾出的病態(tài)世界。同時,《2015年中國毒品形勢報告》指出:“在明確登記職業(yè)信息的吸毒人員中,無業(yè)人員占 69.5%。”游民的典型表現(xiàn)便是缺乏必要的謀生手段和收入來源,游離于社會邊緣,而亟須尋求新的角色依歸。“游民”和“青年”的疊加,使得彼此自發(fā)聚集形成臨時團體,并在過程中衍生出一套具有自洽性的話語體系。

1.青年群體

隨著網(wǎng)絡社交工具的興起,新奇化、短時化、碎片化的信息大量涌入。青年對于新興事物的敏感性和尋知性使得青年逐漸成為“時髦語言”的首要產(chǎn)出和使用主體。同時,青年所處的人生階段,剛好處于懵懂學生向完整的社會角色轉型的關鍵時期,處于該階段的青年極易在社會既定規(guī)則的融入中遭受挫折,而陷入自我否定的狀態(tài)。除此以外,隨著社會分工的進一步細化,青年面臨了巨大的社會責任壓力、評價壓力、生存壓力。這種身份轉變帶來的壓力,必然會尋求釋放途徑,這導致了青年群體對短時間、高強度的感官刺激追求愈發(fā)強烈,尤其是敏感而好奇的青年人群在社會交往過程中還容易受到同齡人誘導、蠱惑。例如,“自由壘”“開天窗”“長治筋”“迪士高”“咔哇潮飲”等隱語,從組詞形式和用語習慣中可以看出其多是出自于熟知新奇語言的青年群體。由于受限于文化教育、認知環(huán)境的影響,處于35周歲以上的群體對于隱語的選擇更注重通過話語反差來實現(xiàn)“躲避偵查”的功能,而不在意“圈際擴張”。新型毒品的新奇性和毒品隱語的誘惑性,正是處于身份失衡階段的迷茫群體在社交中難以警覺的。

易言之,同傳統(tǒng)的功能定位不同,青年群體賦予了毒品以更強的“社交”屬性。在傳統(tǒng)語境下,毒品吸食行為總是附帶極度貶義的社會評價。但是,隨著社會情勢的變化,在新精神活性物質肆虐的娛樂環(huán)境中吸毒行為反而異化成為一種“新潮”。正是這種社會環(huán)境的變化,使得青年群體對于躲藏在娛樂浪潮下的新精神活性物質有著缺失理性的評價。毒品隱語通過夸張、新奇的語言描述來逐漸遮蔽“海洛因”“冰毒”等傳統(tǒng)詞匯所帶來的警覺和排斥,進而搖身成為“時興生活方式”。由此,青年群體當然的成為毒品亞文化的主要產(chǎn)出者和主要受眾。

2.游民特性

“游民作為一個脫離既存社會秩序、游離于社會結構之外的邊緣群體,向來缺乏形塑自身語義網(wǎng)絡的知識和政治權力。”毒品亞文化便屬于這唯數(shù)不多的由“游民”參與言說與表達的文化類型。從毒品隱語的使用場景中可窺探出其所潛藏著“毒友圈子”,這樣的“圈子”既是封閉的,也是開放的,它對陌生人封閉,對熟人介紹的局外人開放,同時滿足了私密性和群體性的快感需求。游民意識的形成在很大程度上源于其自身生活區(qū)域、社會身份的波動,這種畸形的變動誘發(fā)了游民自身的弱勢感受和抵觸情緒,進而反向削弱了其對于社會的責任感。久而久之,游民團體便開始適應于這種游離狀態(tài),從而亟須通過融入新“圈子”來獲得歸屬感。

就區(qū)域流動而言,以寧波市為例,2015年吸毒人員中流動人口的比例為71.59%。由于缺乏前述身份認同和情感歸屬,吸毒人員對于城市和故鄉(xiāng)的依戀能力極差,脫離原始居住地的比例很高。同時受限于自身經(jīng)歷或技能限制而短時間無法融入遷入地,使得吸毒人員對于遷入?yún)^(qū)域內(nèi)的社會規(guī)則有著超乎常人的漠視。“流動—受挫—再流動”的閉環(huán)過程逐漸使得游民群體開始排斥常態(tài)社會下的穩(wěn)定秩序,這種對于社會分工的厭惡和社會評價的憎恨加重了游民群體對于“短時高強度”刺激的需求。另外,身份變動是另一個明顯的特征。由于毒品高昂的價格以及強烈的成癮性使得吸毒人員在吸食毒品期間內(nèi),所積累的社會財富會迅速折損殆盡。隨著物質財富巨大消耗的同時,個體的工作意愿也受到重大影響,短時間內(nèi)快速激進的中樞興奮會使得吸毒人員形成生理依賴,繼而無法忍受社會常態(tài)的興奮獲取,直至喪失對于社會工作的獲得感。客觀的消耗和主觀的異化,最終形成惡性的循環(huán)鏈條,使得吸毒人員深陷于“流民”身份。

(三)社會實踐:個體壓力與集體宣泄

“話語體系隱匿在話語主體的主觀意識之下, 同時以默認的方式支配人們的思想、言語和行為。”話語體系的形成并不是偶然,其是個體或群體之間在沖突、反饋和妥協(xié)中所不斷演進的結果。由此,透過個體和群體、社會的互動關系,便可以還原出毒品亞文化的形成機理和發(fā)展脈絡。

1.亞文化形成的內(nèi)在動因:個體壓力

工業(yè)革命后,社會角色分工不斷細化,大多數(shù)個體都被不停地放置到特定的協(xié)作位置。隨著社會的演進,總會出現(xiàn)無法跟進這一社會分工速度的人群。社會分工會充盈個體的生活,也賦予個體以極強的社會歸屬感,當個體無法找尋到對應價值又被時代裹挾前進時,所面臨的便是巨大的排斥壓力。階層分化時期的年輕個體、無序生活狀態(tài)的個體、尚處于社會底層的個體都會面臨此種社會壓力,極容易引發(fā)對于現(xiàn)有社會結構的痛恨或消極避世的情緒,最終走上毒品吸食的歧途。

壓力宣泄是個體吸食毒品的主要動因。毒品的化學特性使得其能夠通過抑制、刺激中樞神經(jīng)來讓主體產(chǎn)生放松、興奮的幻覺,從而使得主體獲得欣快感。欣快感的易得性和社會競爭的殘酷性之間會產(chǎn)生巨大的心理落差,從而促使主體不斷地選擇這種病態(tài)方式來逃避現(xiàn)實,而現(xiàn)代醫(yī)學已經(jīng)證明此種欣快感的獲得必然要付出巨大的健康代價。壓力的存在是不可避免的,社會也容忍個體通過合理的方式來尋求宣泄和釋放。毒品亞文化之所以為主流文化所批判,是其背后所潛藏的無節(jié)制和無約束思想同現(xiàn)行社會所倡導的價值觀所完全背離。極端自由主義認為,國家不應該干預個體的權利處置行為,即便個體采用了無節(jié)制、無約束的自傷行為來追求快樂。但當個體處于群體之下時,對于自由的限制和約束便是保障全社會最大幸福和福祉的必然選擇。雖然,這可能也會有著“父愛主義”的嫌疑,但就毒品而言,其對個體所形成的致幻性和成癮性會使個體失去理性判斷,而陷入一種純粹病態(tài)的生理沖動。所以,這就意味著社會對于個體壓力宣泄的介入不僅僅是為了社會的公共福祉而且更是對于失足個體的挽救。

2.亞文化形成的外在引發(fā):集體宣泄

“物以類聚,人以群分”,亞文化群體的生成經(jīng)歷了對于主流文化的拋棄和對于亞文化的重新認同。吸毒群體的常態(tài)聚集行為在現(xiàn)實中是十分普遍的,這種人員和行為的自發(fā)聚集無不表明了其在逐漸形成一個穩(wěn)定的群體。有研究顯示,69.4%吸毒人員表示吸毒時有很多人在場,27%選擇有2人至3人在場,而選擇一個人在場的只有3.6%。毒品吸食行為本身不需要其他人員的外界輔助,但是吸毒人員的出現(xiàn)卻往往呈穩(wěn)固的網(wǎng)狀結構,其間有著紛繁復雜的聯(lián)結方式。根據(jù)一項有關吸毒者的課題調查顯示,92.21%的被調查者的交往對象中都有不同程度的吸毒行為。吸毒人員往往積極地通過各種渠道來尋找其他吸毒人員,以便形成臨時的吸毒團伙。相對應的,這種集體的身份歸屬和情感認同,又反向促進了人員的聚合。具體而言,吸毒人員的聚集僅僅為了形成一種高度一致的文化氛圍。這種文化氛圍建構在低級的生理需求之上,故而不需要彼此之間有著過多的交流,甚至不需要對于彼此身份有著過多了解,僅僅通過共同的吸食行為便足以形成紐帶。當然,由于其群體建構基礎的脆弱,決定了吸毒人員的自發(fā)聚集行為有著臨時性、隨機性、沖動性的特征。

“信息的流動彌合了媒介場所與物質場所的界限,媒介和空間共同為人們構筑了新的社會交往和信息傳播模式。”隨著“現(xiàn)實—網(wǎng)絡”雙層社會的融合,吸毒聚集行為也開始出現(xiàn)虛擬化、異質化的新表征。“吸毒直播間”“大麻技術帖”“飛草堂”的出現(xiàn),意味著毒品亞文化開始呈現(xiàn)出網(wǎng)絡集群化的趨勢。可以說,他們輕易地撇開傳統(tǒng)媒體的限制與評判,利用手中的新媒介工具贏得生存空間。使用場景的移轉和媒介工具的變化,使毒品亞文化得到了前所未有的發(fā)展。“在網(wǎng)絡空間中,毒品信息成為毒品濫用行為與相關行為發(fā)生、蔓延的主要根源,脫離毒品信息毒品濫用行為與相關行為的網(wǎng)絡化就失去了意義。”毒品信息逐漸成為數(shù)據(jù)網(wǎng)絡中陌生吸毒個體串聯(lián)聚集的關鍵工具,吸毒人員可通過逸散在搜索引擎、論壇貼吧、交易網(wǎng)站、社交媒體中的毒品信息來找尋和識別彼此。虛擬網(wǎng)絡中同質行為的聚集,雖然不能引發(fā)生理感受上的“實感”,但卻依然能夠賦予臨時群體以極大的歸屬“錯覺”。

三、毒品亞文化的話語反制:參照群體的打造

人類存在的每一個當下,都伴隨著文化的延續(xù)。面對毒品亞文化,我們應該清醒地認識到我們無力將其從歷史發(fā)展中完全滌除。即便在最猛烈的文化打壓下,毒品亞文化也只會以另一種文化樣態(tài)繼續(xù)存在。這就意味著,即便主流群體已然意識到了毒品亞文化的存在,由于無法消解壓力宣泄的客觀基礎,所以社會只能最大限度地約束其話語范圍,以保證主流價值體系的本位。社會固然無法完全消解這種文化符號、文化觀念、行為方式、價值體系,但是可通過對于核心價值觀的打造、推廣來形成話語反制,以此實現(xiàn)對于亞文化群體的鉗制和對沖。“人都是在與他人的參照中認識自己的,‘我群體’與‘他群體’的存在是身份意識產(chǎn)生的前提。”具體而言,群體行為對個體行為的影響極大,個體總是通過社會的反饋來尋求自身的群體歸屬。參照群體便是個體根據(jù)其人生閱歷、社會評價而選擇出作為模仿和學習的目標群體。社會可在主流框架內(nèi)選擇符合價值評判標準的群體給予正面評價來形成參照,來幫助尚未形成穩(wěn)定價值觀的個體和處于亞文化熏染中的個體對照自身行為。故此,除了保持傳統(tǒng)語境下對于毒品亞文化群體負面示范的剔除以外,著重對于參照群體正面示范的引導也是形成話語反制的核心所在。

(一)正面示范的引導

“在文化觀念領域,法律并非天然就是合法的,對于個體而言,合法性是一種基于承認和同意的心理現(xiàn)象。”就特定歷史階段而言,社會所倡導的價值、道德、規(guī)范等諸多主流意識形態(tài)都是近乎一致的,但是個體行為卻可能有著完全不同的表現(xiàn),這說明了主流價值觀對于不同個體的影響是存有差異的。具體而言,以核心價值觀為指引的主流群體是一種參照群體,毒品亞文化群體是另一種參照群體,這兩種群體都向搖擺中的個體不斷地輸出自身的價值觀念。故而,我們必須著眼參照群體的形象打造、價值傳導來做出規(guī)范化干預,從而使得其對于搖擺個體具有更強的號召和指引。

文化的傳播工具是中立的。當亞文化群體占據(jù)輿論時社會就會開始向亞文化群體傾向和歸化;當主流群體占據(jù)時,社會就會向著主流文化所期冀的方向發(fā)展。這就意味著,我們必須有方向性的對廣播、電視、網(wǎng)絡、報紙等文化傳播渠道做出正向的價值觀引導。“社交平臺泛濫和網(wǎng)絡社交成癮已然成為新媒體時代的兩大癥候。”網(wǎng)絡已經(jīng)無可阻擋地成為了現(xiàn)實社會的虛擬延伸,越來越多的生活場景由此開始移轉到網(wǎng)絡中,這就要求網(wǎng)絡新聞媒體、網(wǎng)絡社交平臺、網(wǎng)絡搜索平臺等虛擬傳播渠道同樣承擔起自身對于價值觀引導的責任,積極投身于以社會主義核心價值觀為指導的正向輸出中,避免網(wǎng)絡成為毒品亞文化的“溫室”。對于生活在“微世界”中的群體而言,最有效的就是利用“微”文化元素,如通過微博、微信平臺、互聯(lián)網(wǎng)等新媒體開展禁毒知識“微”傳遞活動。

個體在做出價值判斷時,都是基于現(xiàn)有的認知基礎來進行,認知的不全面便會帶來行為的不理性。具體而言,毒販常通過塑造一種“飄飄欲仙”的瀟灑、快樂、自在形象,來換取社會個體對于這種虛假狀態(tài)的片面認可。如果此時,沒有社會主流文化向其釋明這種行為所帶來的實際危害和真實后果,那么很可能會有大量的社會個體處于信息不對稱的認知狀態(tài),而盲目做出不利于自身的選擇。故此,社會的主流媒體必須承擔起對參照形象的建立和引導責任,并進一步闡釋毒品可能帶來的實際后果,才能使得個體在做出選擇時有著更加清醒的認知。如2020年借由疫情期間鐘南山教授的正面形象,聘請其為“禁毒大使”并拍攝“別讓‘我以為’變成‘我后悔’”的公益廣告。

(二)負面示范的剔除

如前文所言,正面示范的引導和負面示范的腐化總是同時存在的,這就意味著單純的加強正面示范的宣傳難以實現(xiàn)對于毒品亞文化的全面遏制。雖然媒體大多掌控在社會主流群體手中,但是這不能完全阻絕毒品亞文化群體建立自身的傳播渠道或隱秘搭載于主流文化內(nèi)容之中。以搖滾、嘻哈、民謠、說唱為代表的文化領域中,就曾出現(xiàn)過以“靈感來源”“圈內(nèi)傳統(tǒng)”為由將“吸食大麻”作為自身形象的組成部分來表彰個性,如網(wǎng)絡主播“MC天佑”就曾在直播中通過說唱形式描繪毒品的吸食感受。暴力、色情、享樂、奢靡、頹廢等諸多元素也曾搭載于主流媒體而出現(xiàn)在現(xiàn)實空間中,如若社會個體長期熏染在享樂語言和奢靡影像中,那其在實際做出個人選擇時也會不由自主地產(chǎn)生傾斜。當前的禁毒工作可能更集中于對“吸毒不良示范”的屏蔽,但是卻忽視了其他不良元素對價值觀的整體傷害。毒品同賭博、色情、暴力的伴生關系,也從側面印證了不良內(nèi)容的負面影響雖然不是即時和顯性的,但卻具有關聯(lián)性和整體性。

“群體的共同經(jīng)歷伴隨著強烈情緒,以情境記憶的形式儲存于頭腦中。”過往吸毒經(jīng)歷中所形成的關于生理快感、短暫愉悅、群體親密的記憶,會成為加深吸毒人員群體認同的關鍵性因素。無論是對于初吸者或復吸者而言,吸毒情景和不良信息的遠離對于遏制吸毒行為具有無可替代的作用。毒品吸食感受的重溫當然性地會激發(fā)和喚起吸毒人員對過往經(jīng)歷的沉迷,而場景理論、學習理論、機會理論也從另一個側面提醒我們加強對信息傳播渠道中此類負面示范的剔除。社會雖然無法完全阻止毒品亞文化的產(chǎn)出,但卻能通過剔除負面示范來限縮和約束其影響的深度和廣度。

四、毒品亞文化的治理展開:個人責任與社會責任的互動

文化同人之間存在著彼此塑造和影響的關系,社會主流文化由于其所構建的基礎是規(guī)范性的法律和正向性的道德,其當然有著對于個體的正面影響。毒品亞文化則是構建在反社會、反規(guī)范的心理認同之上,其對于社會主流文化有著巨大的抵抗和蔑視。這種文化差異帶來的沖突并不會隨著時間的轉變而緩和,而是一直處于“此消彼長”的博弈過程中。故而,對于文化沖突的治理也不能試圖通過“社會強力”來一勞永逸地根除,亦不能單純地將責任簡單歸結到個體的道德水平高低,而應該復歸社會責任和個人責任并重的正確道路。

(一)宏觀考量:個體責任和社會責任的并重

傳統(tǒng)中,社會對于毒品的管控仍然停留在個體責任的角度。毒品亞文化的提出,就意味著我們不能單純地苛責毒品吸食者的道德品行,而應該同時認知到社會在其中所應該承擔的責任。單純通過將毒品吸食者描繪成卑劣的個體形象,對于毒品的管控和防治所能發(fā)揮的作用十分有限,且難以形成長效的預防機制。社會責任的提出不僅是反制毒品亞文化擴張的必然,也是毒品長效治理的題中之義。換言之,毒品群體的產(chǎn)生是教育制度、經(jīng)濟政策、社會環(huán)境和個體素養(yǎng)綜合的結果。假如社會仍固守于“毒品問題在于個體責任”的狹隘視野,而無法正視社會中已然形成的毒品亞文化,那么對毒品問題的治理就無法觸及根源。

同時,主流文化自身難以實現(xiàn)對于亞文化的壓制,而必須借助于社會規(guī)范。在面對毒品亞文化的誘惑時,人性中對于原始生理興奮的追求便容易占據(jù)上風。人性的不完善使得我們不得不正視主流價值觀對于人性的約束,這也從另一個角度說明了履行社會責任的重要性。對于吸毒行為的規(guī)制也必須脫離個體的微觀視角而轉向對文化沖突和社會責任的宏觀考量。教育環(huán)境的改良、公共福利的保障、就業(yè)環(huán)境的自由、社會支持的充足都有益于瓦解毒品亞文化的社會根基。只有個體能夠以積極的姿態(tài)在社會中尋找到價值和定位,才能真正脫離毒品亞文化的桎梏,而不會陷于“復歸社會—再次受挫—毒品復吸”的怪圈。在法律規(guī)范和社會政策作為傳統(tǒng)的治理手段發(fā)揮固有作用的同時,社會應進一步加強生活場域文化建設、核心價值觀念的輸出、主流文化氛圍的營造。

(二)具體展開:防范治理與身份重塑的并行

1.傳播渠道的阻斷

掌握毒品亞文化傳播和圈際擴張的機理后,配置對應的預防篩選體系便是毒品治理展開的首要路徑。以毒品隱語為例,作為毒品交易磋商或身份識別的主要工具,其對于早期毒品防控的作用不言而喻。作為唯一可供識別的敏感詞匯,毒品信息是司法實踐中重要的線索渠道。由于毒品隱語在特定歷史周期下其所涉及的諸如毒品名稱、類別、純度、計量單位都具有相對穩(wěn)定性和確定性,這就為借助大數(shù)據(jù)的分析和抓取能力迅速鎖定人員提供可能。毒品隱語的工具屬性意味著當我們完成對其隱匿性的破解后,其也可反轉成為標記和識別吸毒人員的外顯符號。

《2018年中國毒品形勢報告》指出“互聯(lián)網(wǎng)+物流已成為販毒活動主要方式”,毒品活動的網(wǎng)絡化決定了毒品防控體系和防控責任的網(wǎng)絡化。網(wǎng)絡的虛擬性意味著其始終無法脫離網(wǎng)絡服務提供者而獨立存在,這就決定了除了加強公共信息網(wǎng)絡安全監(jiān)察機構的高效運轉外,落實以網(wǎng)絡接入、域名注冊、搜索引擎、即時通信、信息發(fā)布、網(wǎng)絡支付為核心的網(wǎng)絡服務提供者的防控責任成為當前網(wǎng)絡防控體系建設的核心所在。針對毒品信息,發(fā)揮網(wǎng)絡違法犯罪舉報平臺、互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報中心、網(wǎng)絡不良與垃圾信息舉報受理中心的職能依托作用,聯(lián)合騰訊網(wǎng)絡安全平臺部、百度安全服務平臺、阿里安全中心等服務提供商的自建安全平臺建立健全關鍵詞篩選機制、違法信息溯源機制、敏感信息刪除機制、情報分析共享機制。只有明確網(wǎng)絡服務提供者的治理協(xié)同責任和毒品信息管控義務,才能夠真正契合毒品防控體系的網(wǎng)絡化建構,真正實現(xiàn)“線下—線上”的治理聯(lián)動。

2.毒友圈際的破除

有研究指出,有84.32%吸毒人員表示曾經(jīng)有吸毒者向其描述吸毒的體驗;有超過80%的被調查者曾經(jīng)有吸毒者向其傳播關于毒品和吸毒方法的信息。毒品亞文化必然通過依附于特定個體的方式存在于社會之上,并借由“傳授—學習—再傳授”的路徑進行發(fā)展、擴張。外部人員只有通過“習得”的方式才能進入內(nèi)部圈層。“毒友圈子”的出現(xiàn)是毒品淪為社交工具的現(xiàn)實征表,其也是吸毒人員維持毒品吸食行為的重要因素,因為其同時提供了毒品的購買來源和心理支持。作為戒斷毒癮的關鍵場所,無論是戒毒所或是監(jiān)獄仍然將過多的注意力放置到了生理毒癮的戒斷中,反而忽視了毒品圈際文化的破除。

毒品社交屬性的否定是毒友圈際破除的關鍵。新精神活性物質的出現(xiàn),沖擊了傳統(tǒng)以“列管”為前提的毒品防控體系,大量實為毒品卻尚未被列管的毒品合成物開始以新式酒飲、新式煙彈的名目在酒吧、迪廳中充當社交工具。因此,針對新精神活性物質的管控就需要在確認其成癮性、危害性的基礎上,探索“快速列管”和“臨時列管”的管控思路,防止新精神活性物質因其尚未被添加至管制名錄而出現(xiàn)“管控真空”。新精神活性物質的有效管控只能消減毒品社交屬性的客觀基礎,而吸毒人員的“自我孤獨”才是毒品侵襲正常社交的關鍵原因所在。吸毒人員往往或多或少曾表現(xiàn)出對于“孤獨”的自我篤定,這就使得吸毒人員在內(nèi)心深處十分苛求得到同伴的認可,從而為了保持所謂的“社交”或“朋友”而繼續(xù)沉浸其中。誠然,“違法行為記錄制度”能夠發(fā)揮出積極的再犯預防功能,但也限縮了吸毒人員的正常社交可能。吸毒人員是違法者,同樣也是受害者。人類作為社會動物,只有正常且積極的社交才能實現(xiàn)對毒品社交的替代和對沖。標簽化、污名化的社會思維在很大程度上封閉了吸毒人員的社交可能,從而只有“毒友圈子”能夠向其提供失落感的慰藉。這就要求在吸毒人員再社會化的過程中,需要加強社交引導來摒棄戒毒人員潛藏的“自我孤獨”。

3.身份認同的重塑

身份認同的重塑,離不開完善的社會支持體系。相對于流程化的生理毒癮戒斷而言,對于吸毒人員的社會復歸才是檢驗禁毒工作成效的關鍵所在。我們當然無法完成將“戒毒人員”打造成“社會精英”的瞬間轉變,但是在社會融入過程中的“去標簽化”卻能夠最大可能地讓吸毒人員感受其正常的社會身份。這就意味著我們需要通過對正常身份的強調和打造,使得其獲得全新的心理暗示,并逐漸認可自己仍屬于社會中被接納的成員之一。對吸毒人員的社會幫扶是其能夠以正常身份回歸社會的有力支撐,也是其擺脫原有環(huán)境的外界推手,是我們進行文化反制的保障所在。

對于享樂的追求是一種對于社會分配不滿的發(fā)泄,這種發(fā)泄更多源于物質和情感上的貧瘠。“幫扶”是我們對于其塑造心理歸屬和身份認同的關鍵手段,通過參與積極的志愿活動幫助我們訓練其社會責任感,也是其能夠正常融入社會的前提所在。換言之,除了生理毒癮的戒斷外,逐漸消除“吸毒人員”的身份暗示,使其重新感受正常的社會身份,并通過技能訓練來促使其融入社會才是分化戒毒群體的有效方式。由政府、街道、社會組織提供工作引導,匹配對應崗位,提供身份重塑的物質基礎,此為“幫”;由社會、家庭、親屬提供情感的彌補和責任的認知,此為“扶”。故此,只有將物理幫助和情感扶持相結合才能真正實現(xiàn)對正常社會身份的“再認同”,并最終做到戒毒人員的社會復歸。