感性還是理性?文化衍生的權力感對廣告訴求偏好的影響*

江紅艷 張婧 孫配貞 江賢錦

(1 中國礦業大學經濟管理學院,徐州 221116) (2 江蘇師范大學教育科學學院,徐州 221116)

1 引言

1.1 問題提出

試想當您搜索到以下兩則餐廳廣告:一則餐廳廣告重點突出食材質量等理性信息,比如,“頂級谷飼熟成牛排,安全健康,工藝成熟”;另一則廣告重點強調美食享受等感性信息,比如,“典雅的就餐環境,優質服務,享受生活”。面對上述兩則不同訴求的廣告,您更偏好哪一則廣告呢?在激烈的市場競爭下,營銷人員致力于設計出有效的廣告以激發消費者的購買欲望。然而廣告的有效性在很大程度上取決于消費者心理特征與廣告訴求之間的一致性(Liu &Mattila,2017)。由此,在廣告設計中需要重點突出哪一方面的信息則取決于該廣告信息所針對目標消費群體的心理特征。

消費者個體心理特征與廣告訴求(例如,感性vs.理性訴求)二者之間如何匹配有效,對于深入理解不同消費者對同一廣告的反應差異至關重要。前人已經對廣告訴求與受眾心理特征之間的一致性開展了一些研究,例如自我建構(朱振中 等,2020)、調節焦點(Septianto et al.,2020)。然而,總結前人研究,關于高權力感到底偏好感性還是理性廣告尚不清晰。具體而言,一方面,根據接近-抑制理論(Approach-Inhibition Theory),高權力感消費者更關注當前短期的欲望和誘惑(Keltner et al.,2003;江紅艷 等,2018),因此高權力感個體可能會更加偏好可以帶給其即時的情感滿足的感性訴求廣告。另一方面,能動-公共導向模型(Agentic-Communal Model)提出高權力感個體更加關注能力信息,例如效能、性能等(Dubois et al.,2016),因此高權力感個體可能會更加偏向于理性訴求廣告。而且,前人研究提出文化取向會影響消費者對權力的感知(Winter,1973;Torelli &Shavitt,2010)。Torelli 和Shavitt (2010)基于不同的文化取向,將高權力感進一步劃分為個人權力感與社會權力感。此外,前人研究表明社會層面的文化價值觀特別是個人/集體主義、水平/垂直價值觀對廣告訴求的表現形式具有重要影響(Nowak,1990;Shavitt et al.,2011;Pineda et al.,2015)。綜上,我們認為文化取向會影響個體對權力的感知,進而可能導致消費者對感/理性訴求廣告的偏好產生差異。

總體而言,本研究基于這一新的結構變量——文化衍生的權力感,考察文化衍生的權力感對不同訴求廣告偏好的影響,以及喚醒度在上述影響中的中介作用。此外,對于消費者而言,在日常消費中常常會面臨需要向他人證明自己的選擇,并且期望獲得他人對自己決策的認可(Hong &Chang,2015)。由此本文考察合理化需要如何調節文化衍生的權力感通過喚醒度對不同訴求廣告偏好的影響。綜上,本文通過將權力感的二維結構——文化衍生的權力感引入到廣告信息有效性的研究中,為進一步了解消費者對廣告訴求偏好的異質性提供了新的見解與視角,具有重要的理論意義。同時,在營銷實踐方面,有利于指導營銷人員將文化衍生的權力感作為一個重要的市場細分工具,針對不同權力感特征的消費者設計與其相匹配的廣告宣傳信息,從而提升廣告宣傳效果。

1.2 文獻回顧與假設推導

權力感是指個體感知自身控制他人的能力,它往往通過提供或拒絕提供有價值資源的方式來實現(Galinsky et al.,2003;Keltner et al.,2003)。以往文獻發現權力感(高vs.低)會影響消費者對信息的偏好和說服,而且信息類型(能力vs.溫暖)會在其中發揮調節作用(Dubois et al.,2016)。而廣告訴求作為廣告傳遞的核心信息(Aaker &Norris,1982),消費者的權力感可能會影響廣告信息的說服力。研究發現高權力感消費者對獨特性需要(vs.歸屬性需要)廣告訴求的反應更積極(Liu &Mattila,2017)。Wang和 Zhang (2020)則指出相對于消費者應該購買(Should)的產品,采用獨斷式廣告(Assertive Ads)(例如,Nike“Just do it”,雪碧“Obey your thirst”)宣傳消費者想要購買(Want)的產品對高權力感消費者具有更強的說服力。總體而言,上述研究關注高、低權力感對信息偏好和說服的影響,忽視了同樣是高權力感個體由于文化取向不同很可能對廣告訴求偏好存在差異。

Torelli 和Shavitt (2010)指出個體感知控制他人的能力是權力感的一個基本要素,即能力高低。但即使人們同樣具備能力控制資源,不同的個體很可能會利用資源實現不同的目標。研究發現高權力感個體通常會形成以自我為中心的權力信念,將權力作為實現自己目標的手段(Galinsky et al.,2003;Rucker et al.,2012)。然而,也有研究表明,高權力感的個體會表現出更多的道德行為,關心他人利益(e.g.Chen et al.,2001)。上述高權力感個體的兩種不同表現可能是由人們在不同文化取向下對高權力具有不同的認知和使用意圖所引起的(Torelli &Shavitt,2010)。換言之,文化取向影響個體與權力感相關的一系列特定目標和動機(Torelli &Shavitt,2010)。Torelli 和Shavitt (2010)關注垂直個人主義(VI)與水平集體主義(HC)文化取向,將其與權力感概念相結合,進一步提出文化衍生的權力感這一新的變量,分為個人權力感與社會權力感兩種類型。具體而言,垂直個人主義文化取向(VI)下個體將權力視為提升個人地位和威望的工具,強調個人的利益,即個體具有個人權力感(personal power)(Torelli &Shavitt,2010)。個人權力感條件下,個體具有強烈的個性化動機,努力實現以自我為中心的目標,即影響他人進而不斷提高和保持自己的地位(McClelland,1987;Winter,1993)。而在水平集體主義文化取向(HC)下,個體強調幫助他人并為他人利益付出,即個體擁有社會權力感(social power)(Torelli &Shavitt,2010)。此時個體具有強烈的社會化動機,追求親社會目標,使用權力為他人謀取利益(Winter,1973)。由此,不同文化取向下的消費者由于對權力的感知不同而形成兩種不同類型的權力感(即個人權力感和社會權力感) (Torelli &Shavitt,2010)。

在廣告訴求的相關研究中,學者們通常將其劃分為理性訴求和感性訴求(Kotler &Keller,2006;Grigaliunaite &Pileliene,2016)。其中,理性訴求以提供信息,強調產品或服務自身的特性以及消費者從中能獲得的利益等信息為主(Septianto &Pratiwi,2016);而感性訴求以影響和轉變消費者的態度及情感為重點,強調意識、感情、心理暗示等(Septianto &Pratiwi,2016)。本研究提出,文化衍生的權力感可能導致消費者偏好不同訴求的廣告。具體而言,在個人權力感條件下,個體強調個人目標的實現(Torelli &Shavitt,2010),更加自我關注以及注重自身的感受和體驗。相對于認知屬性等理性信息,個體的情緒感受等被認為更加主觀與特殊,與自我聯系更為緊密(Cacioppo &Gardner,1999)。因此自我關注傾向越高的個體,在決策過程中會越依賴自己的情緒和感覺(Chang &Hung,2018)。由此本文認為具有個人權力感的個體在決策過程中更多依賴情感,對影響消費者情感和態度的感性訴求廣告有更加積極的反應。具有社會權力感的個體更強調為他人謀取利益,與社會責任等相關聯(Torelli&Shavitt,2010),在決策過程中更多地考慮他人的利益。有研究證明當個體在決策過程中更多地關注他人時,傾向于依賴基于理性認知的決策(Tetlock&Kim,1987;Hong &Chang,2015)。因此本文認為在社會權力感條件下,個體往往運用手中的權力來為他人謀取福利,從而在決策過程中更多地基于理性分析,對強調產品功能屬性等信息的理性訴求廣告有更積極的反應。綜上提出以下假設:

H1:文化衍生的權力感類型影響消費者對不同訴求廣告的偏好。具體而言,相對于社會權力感,個人權力感使得消費者更加偏好感性(vs.理性)訴求廣告。

喚醒度(arousal)是指個體在特定情境下感到興奮、刺激或激活的程度(Russell &Mehrabian,1974)。參考前人文獻,本研究所關注的興奮(elated)、激動(excited)等為高喚醒狀態,而平和(peacefulness)、冷靜(calm)等為低喚醒狀態(Chim et al.,2018)。研究發現,個體追求的目標(更傾向于實現個人目標還是為他人謀福利)會影響個體的喚醒度水平(Tsai,2007)。

個人權力感條件下,個體強調實現以自我為中心的目標,運用權力對他人施加影響從而滿足自我需要(Torelli &Shavitt,2010)。以往研究指出,當個體強調通過對他人施加影響以實現個人目標時,往往表現出更加興奮、激動等高喚醒度(Tsai et al.,2006)。同時個體在追求個人目標的過程中,往往尋求挑戰與超越以不斷提高個人地位,從而激活個體高喚醒度(Lim,2016;Schwartz,1992)。由此,我們認為,在個人權力感下,個體更加關注自我,強調運用權力實現以自我為中心的目標,滿足自我需要以及不斷提升自己的地位與聲望(Torelli &Shavitt,2010),進而更容易表現出興奮、激動等高喚醒狀態。

相比之下,具有社會權力感的個體更加強調運用權力幫助他人,為他人謀福利(Torelli &Shavitt,2010)。當個體注重為他人謀福利、與他人合作時,需要更多傾聽他人的想法,更傾向于保持平和、冷靜等低喚醒狀態(Moskowitz,1994;Bradley et al.,2001;Tsai,2007)。而且,研究指出當個體所追求的目標與滿足他人需要緊密相關時,個體往往通過保持謹慎冷靜的狀態以更好地為他人提供幫助,這一過程伴隨著生理喚醒度相對降低(Tamir et al.,2016;Tsai et al.,2007)。Karandashev (2021)也證實冷靜、平和等低喚醒狀態被認為有利于個體保持與他人的和諧關系以及滿足他人需要。綜上,我們認為,在社會權力感下,個體更加關注他人,強調運用權力幫助他人并為他人謀福利(Torelli &Shavitt,2010),更傾向于保持平和、冷靜等低喚醒狀態。綜上提出以下假設:

H2:文化衍生的權力感類型影響消費者的喚醒度。具體而言,相對于社會權力感,個人權力感提高消費者的喚醒度水平。

當個體在體驗到高喚醒水平后,往往會尋求解釋喚醒的線索(Schachter &Singer,1962)。同時,由于高喚醒水平個體的興奮體驗容易發生轉移,更傾向于對外界環境作出反應(Bryant &Miron,2003)。例如,高喚醒水平的個體更容易將廣告中的產品與喚醒度的某些特定來源相聯系,使得消費者易于從中尋找解釋興奮等高喚醒的線索,進而對產品表現出更大的偏好(Storbeck &Clore,2008)。相較于理性訴求廣告,感性訴求廣告能夠帶給消費者更多即時的情感體驗(Septianto &Pratiwi,2016)。因此本文認為,高喚醒度水平的消費者更容易將自身的興奮等高喚醒狀態轉移到突顯情感體驗的感性訴求廣告中,進而更加偏好感性訴求廣告。而當個體處于低喚醒水平時,人們更有能力且更傾向于加工處理可論證性的信息,并且通過中心路徑(central-route)進行精細信息加工,從而形成態度(Sanbonmatsu &Kardes,1988) 。精細加工模型(Elaboration Likelihood Model,ELM)認為,中心路徑是指消費者會有意識地對廣告信息進行深入思考和邏輯推理,在綜合考慮過產品的優缺點、性能、特點后形成對產品的態度(Petty et al.,1983)。而理性訴求廣告通常著重于向消費者呈現與產品相關的客觀、可論證性的信息,例如產品價格、功能等(Bansal &Gupta,2014;Okazaki et al.,2010,2013)。由此,理性訴求信息可以作為中心路徑的加工線索。綜上所述,本文認為低喚醒狀態下,消費者更加關注產品屬性、功能等中心線索,進行有邏輯地、細致地信息加工處理,從而更加偏好理性訴求廣告。因此提出以下假設:

H3:喚醒度影響消費者對不同訴求廣告的偏好。喚醒度越高導致消費者越偏好感性(vs.理性)訴求廣告。

綜合本文假設H1、H2 和H3,相對于社會權力感,個人權力感條件下的消費者以個人主義文化(vs.集體主義文化)取向為主導感知權力,更多追求個人利益,追求挑戰與超越從而不斷提高個人地位與聲望(Torelli &Shavitt,2010),因此更容易激發高喚醒度(例如興奮、激動),進一步導致更加偏好感性(vs.理性)訴求廣告。綜上提出以下假設:

H4:喚醒度顯著中介文化衍生的權力感類型對消費者不同訴求廣告的偏好的影響。

合理化需要(need to justify)是指個體向他人證明自己觀點合理性的需要(Hong &Chang,2015)。研究發現合理化需要會給個體帶來證明決策合理的壓力,進而使得個體在決策過程中更多地考慮他人對自己所做決策的評價和認可(Xiao,2017)。同時,決策合理性理論(Decision Justification theory)認為個體在做出選擇時通常會采用深思熟慮的決策過程或者擁有令他人信服的論據,進而使得個體能夠為自己的決策合理做有效的辯護和證明(Connolly&Zeelenberg,2002)。當個體面臨證明決策合理的壓力時,往往會冷靜謹慎地做出選擇以減少決策的不確定性(Tetlock &Boettger,1994;Buzzell et al.,2016),表現出相對較低的喚醒度水平(Chim et al.,2018)。因此我們推測,當不啟動合理化需要時,相比社會權力感,具有個人權力感的消費者更加關注個人目標(Torelli &Shavitt,2010),激發較高的喚醒度。相反,當啟動合理化需要時,消費者出于為自己決策合理性提供有效辯護的壓力,無論何種權力感類型下的個體都更傾向于保持冷靜謹慎的狀態來有效降低決策的不確定性,從而表現出相對較低的喚醒度水平。綜上提出以下假設:

H5:合理化需要調節文化衍生的權力感對喚醒度的影響。在不啟動合理化需要時,相對于社會權力感,個人權力感條件下消費者的喚醒度較高;而啟動合理化需要時,兩種權力感條件下消費者的喚醒度不存在顯著差異。

結合H4 與H5,本文認為合理化需要調節文化衍生的權力感通過消費者喚醒度對廣告訴求偏好產生影響,即隨著消費者對決策合理性的需求增加,喚醒度在文化衍生的權力感對不同訴求廣告偏好的影響中的中介效應減弱。因此,我們提出以下假設:

H6:合理化需要調節文化衍生的權力感通過喚醒度影響不同訴求廣告偏好的中介效應。

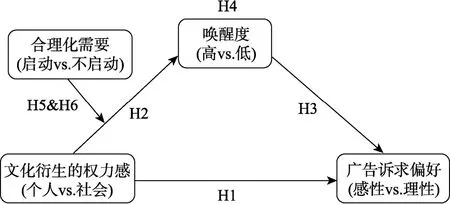

綜上,建立本文的總體研究框架,如圖1 所示。

圖1 理論框架

2 預備研究

本次預備研究目的在于探討文化衍生的權力感對真實的不同訴求廣告偏好的預測作用。研究人員招募36 名中國礦業大學在校本科生進行線上問卷調查,其中包括15 位男性(41.67%)。

2.1 研究材料與過程

被試首先需要完成4 個有關權力感的測量題目(Torelli &Shavitt,2011),其中個人權力感的兩個題項為“我認為權力主要可以用于獲得他人眼中的權威地位”、“我認為權力主要可以用于獲取高于他人的社會地位” (=0.85);社會權力感的兩個題項為“我認為權力主要是用于為他人謀福利,而不是為自己創造利益”、“我認為權力主要用于去幫助他人,而不是實現自我” (=0.81),“一點也不同意”記1 分,“完全同意”記7 分。

在完成上述有關權力感的測量題目后,研究人員向被試依次展示300 張真實的廣告圖片。這300張廣告圖片是從百度、搜狗等搜索網站和新浪微博等社交網站隨機選取。被試需要根據廣告內容及自身真實感受進行作答,首先完成對上述300 張廣告的偏好測量,1 代表“非常不喜歡”,7 代表“非常喜歡”。其次被試需要針對上述300 張廣告完成廣告訴求類型感知的測量。研究人員借鑒Townsend 和Sood (2012)的研究,使用以下兩題進行廣告訴求類型感知的測量。第一題(感性訴求題項)中1 代表“低情感性”,7 代表“高情感性”;第二題(理性訴求題項)中1 代表“低功能性”,7 代表“高功能性”。

2.2 研究結果

為檢驗被試對不同訴求廣告是否存在偏好差異,首先對數據進行以下處理與分析。

首先由于300 張廣告圖片為網站隨機選取,研究人員根據36 名被試對每張圖片的理性得分均值減去感性得分均值的差值,將300 張廣告按其差值從大到小排列,選出排序前1/3 與后1/3 的廣告,即共200 張廣告(其中前100 張為A 類廣告代表高理性得分廣告,后100 張為B 類廣告代表高感性得分廣告)。根據配對樣本檢驗結果可知:A 類廣告在反映感性廣告訴求的題項上的得分(=3.07,=0.84)顯著低于B 類廣告(=4.14,=0.84;(35)=9.86,< 0.001,Cohen’s=1.27);同時,A 類廣告在反映理性廣告訴求的題項上的得分(=4.94,=0.61)顯著高于B 類廣告(=3.51,=0.85;(35)=-9.60,< 0.001,Cohen’s=1.93)。據此,本研究將A 類廣告作為理性訴求廣告,B 類廣告作為感性訴求廣告。

其次,研究人員根據被試對每一張廣告偏好的測量題項上的得分計算對不同訴求廣告的偏好,由每一位被試對上述100 張感性廣告的偏好得分均值減去100 張理性廣告的偏好得分均值表示。最終得到的數值越高代表相對理性訴求廣告,被試越偏好感性訴求廣告。

為初步驗證H1,我們分別以被試兩種文化衍生的權力感得分作為預測變量,廣告偏好得分作為結果變量進行回歸分析。結果發現,個人權力感對不同訴求廣告偏好得分具有邊緣顯著正向預測作用(=0.32,=0.055 < 0.1)。被試在反映個人權力感傾向的題項上得分越高,表明被試越傾向于個人權力感,對感性訴求的廣告偏好得分越高,越偏好感性(vs.理性)訴求廣告。同時,社會權力感對不同訴求廣告偏好得分具有顯著的負向預測作用(=-0.40,=0.016 < 0.05)。被試在反映社會權力感傾向的題項上得分越高,表明被試越傾向于社會權力感,對理性訴求的廣告偏好得分越高,越偏好理性(vs.感性)訴求廣告。綜上,文化衍生的權力感能夠顯著預測消費者對不同訴求廣告的偏好,為H1 提供了初步的相關研究證據。

2.3 小結

本預備研究的結果發現,文化衍生的權力感可以顯著預測消費者對不同訴求廣告的偏好,初步驗證本文提出的H1。然而,文化衍生的權力感影響不同訴求廣告偏好的內在機理在本研究中尚未探討。因此,在下列三個研究中,研究人員擬采用實驗法,對文化衍生的權力感進行操縱,探究文化衍生的權力感對不同訴求廣告偏好的影響及其作用機理。此外研究人員針對跨文化背景的消費者開展實驗四,通過操縱權力感(高vs.低)與測量個體層面的文化取向相結合的方式(Wong et al.,2014),進一步討論文化衍生的權力感對感/理性訴求廣告偏好的影響。

3 實驗1:文化衍生權力感的主效應及喚醒度的中介作用

本實驗旨在進一步檢驗文化衍生的權力感對不同訴求廣告偏好的影響,以及喚醒度的中介作用。本研究采用單因素(文化衍生的權力感:個人權力感vs.社會權力感)被試間實驗設計,中介變量為喚醒度,因變量為不同訴求廣告偏好。

3.1 預實驗

在正式實驗之前,為挑選有效的刺激材料(感/理性訴求廣告),以中國礦業大學在校大學生為樣本開展預實驗。參考Choi 等(2016)的研究,實驗人員制作了兩則廣告,其中a 餐廳廣告為感性訴求廣告,b 餐廳廣告為理性訴求廣告(如圖2)。

圖2 不同訴求的廣告刺激材料(實驗1)

本研究對Choi 等(2016)研究中的測項進行改編,使用以下3 個7 級量表詢問被試對于上述兩則廣告訴求的看法,其中“1”在三個題項中分別代表“績效的/理性訴求/理性占主要方面”,“7”在三個題項中分別代表“享樂的/情感訴求/情感占主要方面”(α=0.82)。分值越低代表被試認為廣告訴求越傾向于理性訴求,分值越高代表被試認為廣告訴求越傾向于感性訴求。被試在觀看兩則餐廳廣告后將根據自身感受填寫有關廣告訴求(Choi et al.,2016)和社交價值(Sweeney &Soutar,2001)的測量量表。

在預實驗中,被試隨機分配成兩組分別進行感性訴求廣告和理性訴求廣告的測量。共收回82 份有效問卷,男性共42 名(51.22%),平均年齡為21.5歲。根據獨立樣本檢驗結果分析表明:在廣告訴求測量題項上,a 餐廳廣告得分(=5.23,=1.10)顯著高于b 餐廳廣告(=3.93,=1.22;(80)=5.03,< 0.001;Cohen’s=1.12)。此外,上述兩則廣告在社交價值方面無顯著差異(=0.233)。上述結果表明,兩則刺激材料中廣告訴求變量操縱成功,可以作為主實驗的刺激材料。

3.2 主實驗設計

實驗1 招募中國礦業大學在校本科生為實驗被試,采用線下發放調查問卷的方式。本次研究共得到有效問卷101 份,其中男生55 人(54.46%),平均年齡為22.3 歲。

被試隨機分配到兩個不同的文化衍生的權力感組(個人權力感vs.社會權力感)。由于產品、品牌的信息可以激活消費者與此相關的抽象概念(Chartrand et al.,2008;Fitzsimons et al.,2008;Rucker et al.,2011),因此我們參考Torelli 和Shavitt(2011)的操縱材料,通過向被試展示某品牌介紹材料操縱文化衍生的權力感。針對個人(vs.社會)權力感組,刺激材料用于增強被試對高權力用于追求個人利益與發展(vs.幫助和造福他人)的認知。實驗材料請見網絡版附錄1。

被試在仔細閱讀實驗材料之后,觀看兩則廣告,第一則廣告為a 餐廳廣告(感性訴求廣告);第二則廣告為b 餐廳廣告(理性訴求廣告)。被試根據廣告內容及自身真實感受完成廣告偏好測量(Lu &Sinha,2017)。測量題目采用7 點量表的形式,1 代表“非常喜歡a 餐廳廣告”,7 代表“非常喜歡b 餐廳廣告”。分值越低代表被試越偏好感性訴求廣告,分值越高代表被試越偏好理性訴求廣告。

完成上述兩部分測量后,被試進行有關喚醒度測量和權力感的測量。喚醒度測量部分要求被試根據自己當下的心理狀態進行作答,題目借鑒Berger和Milkman (2012)的研究,選擇3 個7 點量表(“平靜的/有活力的”,“溫和的/興奮的”,以及“平和的/活躍的”) (=0.83)。1 均代表低喚醒度,7 均代表高喚醒度;對文化衍生的權力感的測量與之前預備研究中使用的測項相同。

3.3 研究結果

(1)操縱檢驗

獨立樣本檢驗的結果顯示:兩組被試在反映個人權力感傾向的題項上得分存在顯著差異,個人權力感被試組(=4.85,=1.15)顯著高于社會權力感被試組(=3.11,=1.38;(99)=6.90,< 0.001,Cohen’s=1.37);同時,兩組被試在反映社會權力感傾向的題項上得分存在顯著差異,個人權力感被試組(=4.16,=1.82)顯著低于社會權力感被試組(=5.01,=1.32;(99)=-2.69,=0.008 < 0.01,Cohen’s=0.53)。由此,文化衍生的權力感操縱成功。

(2)主效應分析

(3)中介效應

上述分析證實了文化衍生的權力感顯著影響消費者對不同訴求廣告偏好。為進一步檢驗喚醒度在上述影響中是否發揮中介作用,本實驗采用PROCESS Bootstrap 的Model 4 進行檢驗,其中迭代抽樣次數為5000。結果顯示,文化衍生的權力感對喚醒度的影響顯著(=0.83;=0.12;95% CI[0.591,1.071],不包含0),驗證H2;喚醒度對廣告訴求偏好影響同樣顯著(=-0.41;=0.10;95%CI [-0.606,-0.216],不包含0),支持H3;喚醒度的中介效應顯著(=-0.34;=0.11;95% CI [-0.598,-0.173],不包含0),即喚醒度在文化衍生的權力感對不同訴求廣告偏好的影響中發揮顯著的中介作用,H4 得到驗證。

3.4 小結

實驗1 通過操縱文化衍生的權力感,證明了文化衍生的權力感(個人權力感vs.社會權力感)對不同訴求廣告偏好的影響,以及喚醒度在二者之間的影響中發揮的中介作用。相對于社會權力感,具有個人權力感的消費者更傾向于表現為高(vs.低)喚醒度,進而更加偏好感性(vs.理性)訴求廣告。然而在文化衍生的權力感對不同訴求廣告偏好的影響中可能受到個體本身理性-經驗思維(rationalexperiential thinking style)、享樂性(hedonic motivation)/功能性動機(utilitarian motivation)影響。例如有研究證實消費者根據不同的理性-經驗思維傾向會考慮不同的產品標準,從而形成自己的判斷和產品偏好(Kergoat et al.,2009)。具體而言,基于情感經驗思維的消費者會更偏好產品藝術性等特征,而理性思維導向的消費者更加關注產品的功能屬性,從而對產品做出更多的推斷(Kergoat et al.,2009)。此外研究表明具有享樂性動機的個體更加偏好包含情感色彩的軟廣告,對于具有功能性動機的消費者則更加偏好明確傳達服務信息的硬廣告(Liu et al.,2019)。由此個體可能會受到理性-經驗思維和享樂性功能性動機的影響,從而對不同訴求廣告偏好存在差異。因此在實驗2 中,研究人員對理性-經驗思維、享樂性/功能性動機予以控制,進一步考察文化衍生的權力感對不同訴求廣告偏好的影響。此外由于操縱文化衍生的權力感的刺激材料中個人權力感和社會權力感描述企業不同,帶有情感色彩的詞匯與表達可能會干擾實驗結果。因此在實驗2 中,研究人員進一步優化刺激材料,使其在句式、篇幅和表達上盡可能保持一致。

4 實驗2:共情的解釋機制排除

本研究采用單因素(文化衍生的權力感:個人權力感vs.社會權力感)被試間實驗設計,中介變量為喚醒度,協變量為理性-經驗思維、享樂性/功能性動機,因變量為不同訴求廣告偏好。

此外,實驗2 還將檢驗共情在文化衍生的權力感對不同訴求廣告偏好的影響中是否發揮中介作用。相對個人權力感,具有社會權力感的個體認為使用權力是為他人謀取福利(Torelli &Shavitt,2010)。在前人研究中指出共情是親社會行為的重要影響因素(Batson,1991)。當個體考慮他人利益并想要設法改善他人處境時,會在情感上更加感同身受,從而引發共情(Batson,1991)。因此,相對于個人權力感,具有社會權力感個體可能會由于更多地考慮他人而引發共情,進一步影響對不同訴求廣告的偏好。換言之,共情可能是文化衍生的權力感影響不同訴求廣告偏好的機制。本實驗將檢驗并排除這一備擇中介。

4.1 預實驗

在正式實驗之前,為檢驗刺激材料是否有效(感/理性訴求廣告),同時排除產品獨特性與產品感知風險的干擾,本文以中國礦業大學在校大學生為樣本開展預實驗。參考Choi 等(2016)的研究,實驗人員制作了兩則廣告,其中a 水杯廣告為理性訴求廣告,b 水杯廣告為感性訴求廣告(如圖3)。被試在觀看兩則水杯廣告后將根據自身感受填寫有關于廣告訴求(與實驗1 所用測量題目一致)、產品獨特性(Franke &Schreier,2008)和感知風險(Stone &Gronhaug,1993)的測量量表。

圖3 不同訴求的廣告刺激材料(實驗2)

在預實驗中,研究人員將被試隨機分成兩組分別進行理性訴求廣告和感性訴求廣告的測量。實驗共收回86 份有效問卷,其中男性為45 名(52.33%),平均年齡為20.8 歲。獨立樣本檢驗結果表明:在廣告訴求測量題項上,a 水杯廣告得分(=3.71,=1.45)顯著低于b 水杯廣告(=4.60,=1.40;(84)=2.89,=0.005 < 0.01;Cohen’s=0.62)。同時兩則廣告在產品獨特性(=0.202)與感知風險(=0.758)方面無顯著差異。由此結果表明廣告訴求操縱成功,上述兩則廣告可作為主實驗的刺激材料。

4.2 主實驗設計

實驗2 同樣以中國礦業大學在校本科生作為實驗被試,通過線上與線下發放調查問卷的方式進行。本次研究共發放147 份問卷,其中4 份線上問卷答題時間少于15 秒,且匯報數據均為1,因此予以剔除,最終得到有效問卷143 份,其中男生73 人(51.05%),平均年齡為20.6 歲。

被試隨機分配到兩個不同的文化衍生的權力感組(個人權力感vs.社會權力感)。研究人員采用與實驗 1 相同的方式進行文化衍生的權力感操縱(Torelli &Shavitt,2011)。針對個人(vs.社會)權力感組,刺激材料旨在增強被試對高權力用于追求個人利益與發展(vs.幫助和造福他人)的認知。值得注意的是在操縱材料的設計中,實驗1 的文本材料描述了不同的企業,為避免被試受到操縱材料所描述的企業狀況與性質影響,因此實驗2 的研究人員在保證篇幅和字數盡量一致的前提下,將權力感的操縱材料統一為虛擬企業(IIAC 金融公司)的介紹。此外,在操縱材料設計中研究人員盡可能使用中性表達,避免具有情感色彩的詞匯對實驗操縱產生影響。具體操縱材料見網絡版附錄1。

被試在仔細閱讀上述操縱材料之后,需要觀看兩則廣告,其中第一則廣告為a水杯廣告(理性訴求廣告);第二則廣告為b 水杯廣告(感性訴求廣告)。被試根據廣告內容及自身真實感受完成廣告偏好測量(與實驗1 的測量題項一致)。

完成上述測量后,被試需要完成實驗第二部分有關喚醒度測量和文化衍生的權力感的測量。喚醒度和文化衍生的權力感的測量與實驗1 中使用的測量題項相同。在實驗第三部分,被試依次填寫有關共情(Batson et al.,1995) (=0.87)、理性-經驗思維(Pacini &Epstein,1999) (理性思維:=0.73;經驗思維:=0.76)和享樂性與功能性動機(Jahn &Kunz,2012) (功能性動機:=0.82;享樂性動機:=0.82)的測量題項。最后研究人員收集被試人口統計學變量并致謝。

4.3 研究結果

(1)操縱檢驗

獨立樣本檢驗的結果顯示:兩組被試在反映個人權力感傾向的題項上得分存在顯著差異,個人權力感被試組(=4.64,=0.94)顯著高于社會權力感被試組(=4.06,=1.36;(141)=2.97,=0.003 < 0.01,Cohen’s=0.49);同時,兩組被試在反映社會權力感傾向的題項上得分存在顯著差異,個人權力感被試組(=3.98,=0.95)顯著低于社會權力感被試組(=4.52,=1.50;(141)=-2.60,=0.010 < 0.05,Cohen’s=0.43)。由此,文化衍生的權力感操縱成功。

(2)主效應分析

(3)中介效應

上述分析證實了文化衍生的權力感顯著影響消費者對不同訴求廣告偏好。為進一步檢驗喚醒度在上述影響中是否發揮中介作用,本實驗以文化衍生的權力感作為自變量,喚醒度作為中介變量和不同訴求廣告偏好作為因變量,并將理性-經驗思維、享樂性和功能性動機作為協變量,采用PROCESS Bootstrap 的Model 4 進行中介效應分析,迭代抽樣次數設定為5000 次。結果顯示,文化衍生的權力感對喚醒度的影響顯著(=0.32;=0.11;95% CI [0.112,0.530],不包含0)驗證H2;喚醒度對廣告訴求偏好影響同樣顯著(=0.38;=0.11;95% CI [0.172,0.594],不包含0),支持H3;喚醒度的中介效應顯著(=0.12;=0.05;95% CI [0.046,0.259],不包含0),即喚醒度在文化衍生的權力感對不同訴求廣告偏好的影響中發揮顯著的中介作用,H4 得到驗證。此外以共情作為中介變量,其余變量保持不變進行中介效應分析,結果顯示共情中介效應不顯著(=0.01;=0.03;95% CI [-0.057,0.081],包含0),因此可以排除共情的中介影響。

4.4 小結

實驗2 通過操縱文化衍生的權力感,加入理性-經驗思維、享樂性/功能性消費動機作為協變量,再次證明了文化衍生的權力感(個人權力感vs.社會權力感)對不同訴求廣告偏好的影響,以及喚醒度在二者之間的影響中發揮的中介作用。同時實驗2排除了共情這一備擇中介。然而上述影響機制是否存在邊界條件仍有待探討。在合理化需要情境下,個體面臨證明決策合理的壓力,更傾向于保持冷靜謹慎以減少決策的不確定性(Tetlock &Boettger,1994;Buzzell et al.,2016),從而表現出相對較低的喚醒度水平(Chim et al.,2018)。因此,本文將繼續探討當啟動合理化需要時,文化衍生的權力感通過喚醒度對不同訴求廣告偏好的影響是否發生變化。

另外,文化衍生的權力感對不同訴求廣告偏好的影響中可能還存在其它中介變量。研究發現行動導向代表個體采取行動而非深思熟慮的傾向性(柳武妹,2019)。高行動導向個體往往會更快地采取行動從而實現自己的意圖(Kazén et al.,2008);相反當個體行動導向較低時,往往采取過度維護并且保持現狀,會重新仔細審視和評估行動計劃(Ruigendijk&Koole,2014)。由此我們推斷,當個體激發個人權力感時,偏好使用自身的權力來實現個人目標,從而積極采取行動,表現出較高的行動導向;當個體激發社會權力感時,偏好使用權力來為他人造福,要求自我更加謹慎地審視和評估自身的行為,從而表現出較低的行動導向。另一方面,研究發現行動導向有助于將個體決策從分析加工轉變為依靠直覺(Norman et al.,2003)。因此我們認為相對于低行動導向,高行動導向的個體更加集中于行動和快速決策,可能更加偏好直觀上可以帶給自身更多刺激和情緒體驗的感性訴求廣告。由此,本文在研究中將嘗試進一步檢驗行動導向是否在文化衍生的權力感對不同訴求廣告偏好的影響中起到中介作用。

5 實驗3:合理化需要的調節作用

5.1 預實驗

實驗人員參考Septianto 和Pratiwi (2016),采取針對同一產品同一屬性設計不同廣告宣傳語的方式進行廣告訴求的操縱。實驗人員以耳機為廣告主體設計兩則廣告,其中a 耳機廣告為感性訴求廣告,b 耳機廣告為理性訴求廣告(如圖4)。實驗人員面向在校大學生開展預實驗以此檢驗上述刺激材料是否能顯著操縱感/理性廣告訴求。被試隨機分配至感性訴求廣告組和理性訴求廣告組,在觀看兩則耳機廣告后匯報有關于廣告訴求(與實驗1 的預實驗中所用測量題目一致)、社交價值(Sweeney &Soutar,2001)與體驗多樣性(Etkin &Sela,2016)的測量量表。實驗共收回82 份有效問卷,其中男性為43 名(52.44%),平均年齡為19.9 歲。

圖4 不同訴求廣告的刺激材料(實驗3)

獨立樣本檢驗結果表明:廣告訴求測量題項上,a 耳機廣告得分(=4.56,=1.46)顯著高于b 耳機廣告(=3.67,=1.03;(80)=3.18,=0.002 < 0.01;Cohen’s=0.70)。因此兩則刺激材料中廣告訴求(感性訴求vs.理性訴求)存在顯著差異。即兩則廣告的不同訴求操縱成功,同時預實驗排除社交價值(=0.778)與體驗多樣性(=0.481)的影響。因此上述耳機廣告可以作為主實驗的刺激材料。

此外,實驗人員參考Hong 和Chang (2015)的研究,通過告知被試要對自己的選擇給出理由,并需要向他人證明其選擇的合理性這一要求來啟動合理化需要,未啟動合理化需要的被試組則沒有上述要求。為檢驗這一操縱方法能否成功啟動合理化需要,實驗人員同樣針對大學生被試,進行預實驗。在預實驗中,研究人員將被試隨機分成兩組(啟動合理化需要vs.未啟動合理化需要)。被試按照要求觀看上述預實驗中的兩則耳機廣告,完成耳機廣告偏好測量以及合理化需要測量。其中合理化需要測量題項采用9 級量表,“多大程度上您認為需要向他人證明您的觀點的合理性?”,1 代表“不必要”,9代表“極其必要” (Lu et al.,2017)。預實驗共收回85份有效問卷,其中男性為40 名(47.06%),平均年齡為21 歲。在合理化需要測量題項上,未啟動合理化需要的被試組得分(M =4.02,=2.70)顯著低于啟動合理化需要組(=5.73,=2.33;(83)=3.11,=0.003 < 0.01;Cohen’s=0.68)。上述結果表明,合理化需要的操縱辦法有效,可以作為主實驗中啟動合理化需要的操縱辦法。

5.2 主實驗設計

本實驗采用2 (文化衍生的權力感:個人權力感vs.社會權力感) × 2 (合理化需要:啟動vs.不啟動)兩因素被試間設計,因變量為不同訴求廣告偏好。研究人員面向在校大學生開展實驗。在595位被試中,男性370 人(62.18%),平均年齡20.5 歲。

首先,被試被隨機分為兩組(個人權力感組vs.社會權力感組)。對于文化衍生的權力感這一變量的操縱,區別于前兩個實驗,實驗3 采用回憶寫作法(Torelli &Shavitt,2010;Wang &Sun,2016),通過不同的操縱方法啟動文化衍生的權力感提高其結論的穩健性,具體操縱內容見網絡版附錄1。完成權力感操縱之后,被試需要依次完成有關廣告訴求偏好、喚醒度、文化衍生的權力感操縱檢驗(與實驗1 的主試驗中所用測量題項一致)。最后被試根據自己真實的感受完成有關功能/享樂價值(Voss et al.,2003)、促進/規避導向(Lockwood et al.,2002)(促進導向:α=0.92;規避導向:α=0.90)和行動導向的測量題目(Jiang et al.,2014) (=0.76)。

5.3 研究結果

(1)操縱檢驗

獨立樣本檢驗結果顯示:兩組被試在反映個人權力感傾向的題項上得分存在顯著差異,個人權力感被試組(=5.22,=1.06)顯著高于社會權力感被試組(=4.54,=1.42;(593)=6.58,< 0.001,Cohen’s=0.54);同時,兩組被試在反映社會權力感傾向的測量題項上得分存在顯著差異,個人權力感被試組(=4.75,=1.25)顯著低于社會權力感被試組(=5.29,=1.05;(593)=-5.66,< 0.001,Cohen’s=0.47)。表明文化衍生的權力感操縱成功。

(2)中介效應

首先,本實驗再次檢驗喚醒度的中介作用,同時排除行動導向在上述效應中的中介作用。實驗2采用PROCESS Bootstrap 的Model 4 檢驗,迭代抽樣次數設定為5000 次。結果發現,在控制協變量功能/享樂價值、促進/預防定向的情況下,文化衍生的權力感顯著影響喚醒度(=0.22;=0.06;95%CI [0.115,0.331],不包含0),支持H2;喚醒度同樣顯著影響廣告訴求偏好(=-0.13;=0.05;95%CI [-0.223,-0.028],不包含0),驗證了H3;喚醒度的中介效應顯著(=-0.03;=0.02;95% CI[-0.067,-0.003],不包含0),再次驗證了H4。協變量促進/預防定向對不同訴求廣告偏好無顯著影響(95% CI [-0.196,0.104],包含0)。此外行動導向中介效應不顯著(95% CI [-0.030,0.010],包含0),因此可以排除行動導向的中介影響。

(3)有調節的中介效應

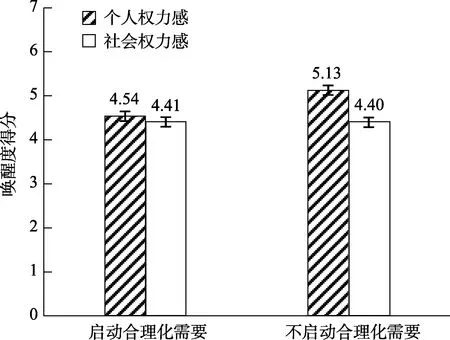

圖5 文化衍生的權力感與合理化需要對喚醒度的影響

接下來,為進一步檢驗合理化需要的調節作用,本實驗采用PROCESS Bootstrap 的Model 7,迭代抽樣次數設定為5000 次。結果顯示,合理化需要會顯著調節喚醒度在文化衍生的權力感對不同訴求廣告偏好影響中的中介效應(=0.03;=0.02;95% CI [0.004,0.093],不包含0)。具體而言,當不啟動合理化需要時,喚醒度在文化衍生的權力感對不同廣告訴求偏好影響的中介效應顯著(=-0.05;=0.02;95% CI [-0.098,-0.006],不包含0);當啟動合理化需要時,上述中介效應不顯著(=-0.01;=0.01;95% CI [-0.052,0.006],包含0)。綜上,合理化需要顯著調節文化衍生的權力感通過喚醒度對不同訴求廣告偏好的中介影響,即H6 成立。

5.4 小結

本實驗再次證實了文化衍生的權力感對不同訴求廣告偏好的影響,以及喚醒度的中介作用,并且排除了行動導向的中介作用。更為重要的是,實驗結果證實合理化需要可以作為喚醒度在文化衍生的權力感與不同訴求廣告偏好關系中發揮中介作用的邊界條件。

在上述實驗中,我們重點探討兩種不同文化衍生的權力感對廣告訴求偏好的影響,限定于個體激活為高權力感知的情況。盡管前人研究已發現,低權力感下文化取向對消費者旅游類型偏好無顯著影響(Wong et al.,2014),然而前面的研究中我們并未實證檢驗在低權力感下個體由于文化取向而對權力的不同認知是否會對消費者廣告訴求偏好產生影響。根據前人研究,文化衍生權力感的概念可以通過操縱高低權力感和測量個體的文化取向二者相結合的方式來進行探討(Wong et al.,2014)。由此,本文在接下來的實驗中將招募跨文化背景的成年消費者作為被試樣本,探討在高、低權力感條件下,個體的文化取向對廣告訴求偏好的影響。

6 實驗4:基于跨文化樣本的主效應檢驗

本實驗采用2 (權力感:高vs.低) × 2 (廣告訴求:感性vs.理性) × 4 (文化取向:垂直個人主義vs.垂直集體主義vs.水平個人主義vs.水平集體主義)三因素混合實驗設計,主要目的是驗證高/低權力感下,個體文化取向對不同訴求廣告偏好的影響。

6.1 預實驗

實驗人員參考Septianto 和Pratiwi (2016),以咖啡廣告作為刺激材料。在感性訴求廣告中重點突出消費者在使用產品后可以體驗到的感覺(“享受悠閑的咖啡時光”);在理性訴求廣告中則重點強調咖啡的質量上乘(“源自優質的咖啡豆”) (Septianto &Pratiwi,2016)。a 咖啡廣告為感性訴求廣告,b 咖啡廣告為理性訴求廣告(如圖6)。針對國內與國外被試,研究人員分別將廣告中的文字譯為中文與英文兩版,廣告宣傳語的內容與含義不變。在正式實驗開始之前,對上述刺激材料進行前測。被試隨機分配至感性訴求廣告組和理性訴求廣告組,請被試仔細觀看咖啡廣告,匯報有關于廣告訴求(與實驗1的預實驗中所用測量題目一致)、社交價值(Sweeney&Soutar,2001)與體驗多樣性(Etkin &Sela,2016)的測量量表。本次預實驗共收回89 份有效問卷,其中男性為55 名(61.80%),平均年齡為33 歲。

圖6 不同訴求廣告的刺激材料(實驗4)

獨立樣本檢驗結果表明:廣告訴求測量題項上,a 咖啡廣告得分(=4.73,=1.20)顯著高于b 咖啡廣告(=4.05,=1.58;(87)=2.26,=0.026 < 0.05;Cohen’s=0.48)。因此兩則刺激材料中廣告訴求(感性訴求vs.理性訴求)存在顯著差異。同時預實驗排除社交價值(=0.447)與體驗多樣性(=0.315)的影響。即兩則廣告的不同訴求操縱成功,上述咖啡廣告可以作為主實驗的刺激材料。

6.2 主實驗設計

本實驗分別通過MTurk 平臺(Amazon Mechanical Turk)與問卷星平臺(https://www.wjx.cn)收集不同文化背景下的被試數據,采用2 (權力感:高vs.低) × 2 (廣告訴求:感性vs.理性) × 4 (文化取向:垂直個人主義vs.垂直集體主義vs.水平個人主義vs.水平集體主義)三因素混合實驗設計。本實驗在問卷星收集到300 份數據,MTurk 平臺收集到350 份數據。通過一題注意力測試題(今年是哪一年?請選擇2022 與其他),剔除未正確回答此問題的數據樣本,此外將數據樣本中全部填寫相同極端值以及未全部完成的數據樣本剔除。最終得到有效樣本618 份,每位被試完成實驗后獲得3 元人民幣或0.5美元的報酬。實驗參與者中白人229,亞裔293 人,西班牙裔或拉丁裔33 人,非裔17 人,其它種族46人。在618 位被試中,男性346 人(55.99%),年齡范圍在18~69 歲(=32.77,=8.91)。

首先,被試被隨機分為兩組(高權力感vs.低權力感),通過回憶寫作法進行權力感操縱(Galinsky et al.,2003)。具體操縱材料請見網絡版附錄2。完成權力感操縱之后,被試被隨機分配到感性(vs.理性)訴求廣告組。在仔細觀看廣告后,被試匯報對所看廣告的態度(Holbrook &Batra,1987)。具體包括“我不喜歡/喜歡這個廣告;我對這個廣告反應好/不好;我對這個廣告的評價是正面的/負面的;這個廣告不好/好” (=0.79)。隨后被試還完成個體層面的文化取向量表(Triandis &Gelfand,1998),一共16 個題項,包含4 種文化取向的4 個子量表(垂直個人主義VI:=0.73;水平個人主義HI:=0.79;垂直集體主義VC:=0.84;水平集體主義HC:=0.76),具體題項見網絡版附錄3。同時被試需要根據自己真實的感受完成有關促進/規避導向(Lockwood et al.,2002)和功能/享樂價值的測量題目(Voss et al.,2003)。最后被試完成一組人口統計,包括性別、年齡、國籍、種族以及月收入。

6.3 研究結果

(1)操縱檢驗

獨立樣本檢驗結果顯示:兩組被試在反映權力感操縱檢驗的題項上得分存在顯著差異,高權力感被試組(=5.76,=1.10)顯著高于低權力感被試組(=5.05,=1.74;(616)=6.05,< 0.001,Cohen’s=0.49)。表明權力感操縱成功。

(2)權力感與個體文化取向對不同廣告訴求偏好的影響

本實驗依次檢驗權力感與4 種文化取向對感/理性訴求廣告偏好的影響,采用PROCESS Bootstrap的Model 3 檢驗,迭代抽樣次數設定為5000 次,將促進/預防定向及功能/享樂價值作為協變量。結果發現,水平個人主義HI 與權力感、廣告訴求類型三者對廣告偏好的交互作用不顯著(95% CI [-0.132,0.094],包含0);垂直集體主義VC 與權力感、廣告訴求類型三者對廣告偏好的交互作用也不顯著(95% CI [-0.044,0.149],包含0)。這一結論再次印證前人研究(Torelli &Shavitt,2010;Wong et al.,2014)。由此,在后續的結果分析中將不再討論HI與VC 的影響。

垂直個人主義VI 與權力感和感/理性訴求廣告三項交互作用顯著(=0.16;=0.05;95% CI[0.056,0.271],不包含0)。水平集體主義HC 與權力感和感/理性訴求廣告三項交互作用顯著(=-0.18;=0.06;95% CI [-0.299,-0.056],不包含0)。

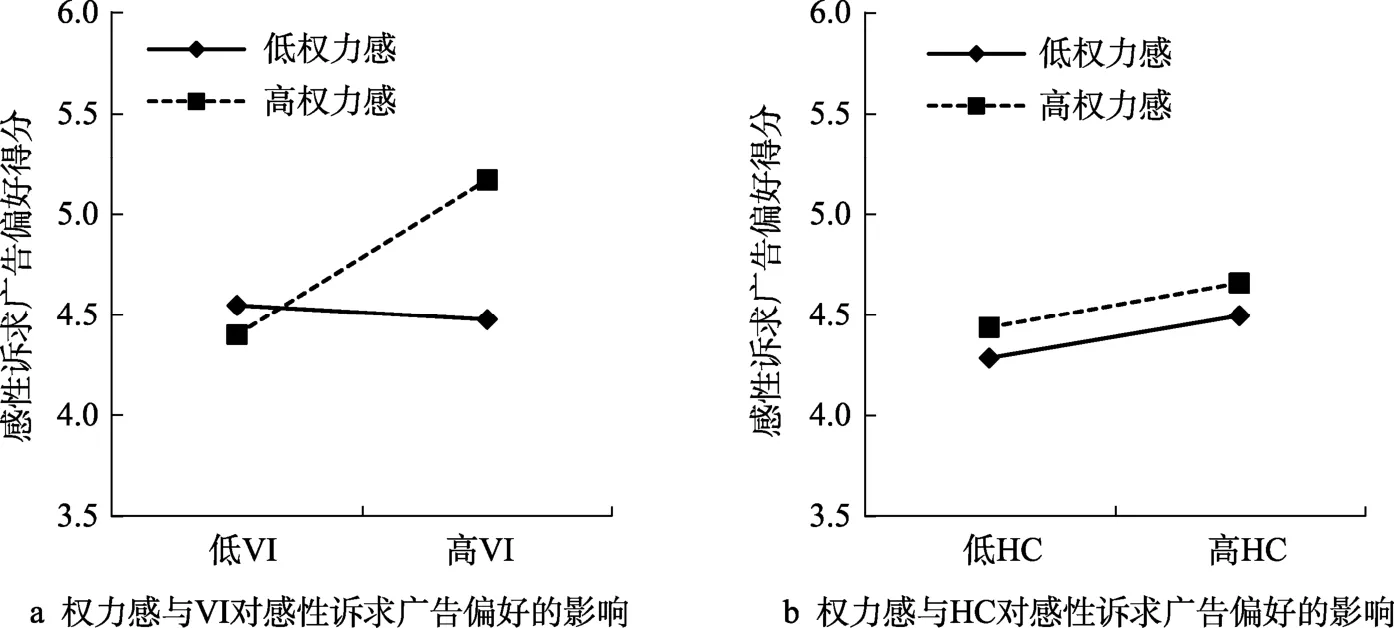

(3)感/理性廣告訴求下,權力感(高/低)與文化取向對廣告偏好的影響

本實驗采用PROCESS Bootstrap 的Model 1 探討高低權力感和文化取向的交互作用分別與感/理性訴求廣告偏好的關系,促進/預防定向及功能/享樂價值為協變量。如圖7 所示,權力感與文化取向對感性訴求廣告偏好的影響結果表明:第一,權力感與垂直個人主義VI 的交互作用對感性訴求廣告偏好存在顯著影響(=0.23;=0.07;95% CI[0.092,0.362],不包含0) (見圖7a)。具體而言,垂直個人主義VI 僅在高權力感條件下顯著預測消費者對感性訴求廣告偏好(=0.36;=0.09;95% CI[0.183,0.534],不包含0),但是在低權力感條件下,垂直個人主義VI 的影響不顯著(=-0.09;=0.11,95% CI [-0.301,0.112],包含0)。第二,權力感與水平集體主義HC 的交互作用對感性訴求廣告偏好無顯著影響(=0.0029;=0.07,95% CI[-0.140,0.145],包含0) (見圖7b)。具體而言,高權力感(95% CI [-0.082,0.343],包含0)和低權力感(95% CI [-0.066,0.315],包含0)的條件下,水平集體主義HC 對感性訴求廣告偏好的影響都不顯著。綜合上述結果表明,只有針對高權力感條件下,垂直個人主義VI (反映個體認為權力主要用于追求個人利益的程度)會正向影響消費者對感性訴求廣告的偏好;而針對低權力感條件,垂直個人主義、水平集體主義均對感性訴求廣告偏好無顯著影響。

圖7 權力感與文化取向對感性訴求廣告偏好的影響

如圖8 所示,權力感與文化取向對理性訴求廣告偏好的影響結果表明:第一,權力感與水平集體主義HC 的交互作用對理性訴求廣告偏好具有顯著影響(=0.36;=0.10;95% CI [0.154,0.562],不包含0) (見圖8a)。具體而言,水平集體主義HC 僅在高權力感條件下可以顯著預測消費者對理性訴求廣告偏好(=0.92;=0.16;95% CI [0.597,1.236],不包含0),但在低權力感條件下無顯著差異(=0.20;=0.13,95% CI [-0.053,0.454],包含0)。第二,權力感與垂直個人主義VI 的交互作用對理性訴求廣告偏好無顯著影響(=-0.10;=0.08;95% CI [-0.266,0.066],包含0) (見圖8b)。具體而言,高權力感(95% CI [-0.353,0.144],包含0)和低權力感(95% CI [-0.137,0.329],包含0)的條件下,垂直個人主義VI 對理性訴求廣告偏好的影響都不顯著。總結而言,只有針對高權力感條件下,水平集體主義HC (反映個體認為權力主要用于為社會謀福利的程度)會正向影響消費者對理性訴求廣告的偏好;而針對低權力感條件,垂直個人主義、水平集體主義均無顯著影響。

圖8 權力感與文化取向對理性訴求廣告偏好的影響

綜上,對于感/理性訴求廣告,垂直個人主義VI/水平集體主義HC 與高權力感的交互作用顯著,而垂直個人主義VI/水平集體主義HC 與低權力感的交互作用均不顯著。換言之,當啟動為高權力感時,個體的垂直個人主義和水平集體主義分別對消費者感/理性訴求廣告偏好存在顯著影響;而啟動為低權力感時上述效應不顯著。

6.4 小結

本實驗通過跨文化樣本的研究發現低權力感條件下,個體的文化取向(垂直個人主義VI 和水平集體主義HC)對感/理性訴求廣告偏好無顯著影響,但在高權力感下,垂直個人主義VI 正向影響消費者對感性訴求廣告的偏好,而對理性訴求廣告偏好無顯著影響;水平集體主義HC 正向影響消費者對理性訴求廣告的偏好,但對感性訴求廣告偏好無顯著影響。此結果呼應了我們在前面3 個實驗中對不同類型文化衍生的權力感對廣告訴求偏好影響的結論。此外,本實驗以不同文化背景下的成年消費者作為被試,并在實驗刺激材料中選擇咖啡作為新的產品品類,再次驗證前面實驗研究的結論,進一步提高了研究結論的外部效度和穩健性。

本實驗深入剖析了高低權力感下,垂直個人主義VI (反映人們對權力的目標主要用于自我實現的認知傾向)和水平集體主義HC (反映人們對權力的目標主要用于造福他人的認知傾向)分別對感性、理性訴求廣告偏好的影響。由此,實驗4 彌補了前3 個實驗中僅考慮高權力感下的個人權力感和社會權力感,而未討論低權力感下二者與感/理性訴求廣告偏好之間的關系所產生的局限性。

7 結論與啟示

本文基于文化取向角度論證了文化衍生的權力感在消費者對不同訴求廣告偏好中的影響作用,引入喚醒度解釋其中介機制,并提出和檢驗了合理化需要在上述效應中的調節作用。研究結果發現相對于社會權力感,具有個人權力感的個體更加偏好感性(vs.理性)訴求廣告,而且喚醒度在文化衍生的權力感對不同訴求廣告偏好的影響中發揮中介作用。此外合理化需要在上述中介機制中發揮顯著的調節作用。總的來說,本文基于同一文化背景和跨文化背景下的被試群體以及不同的產品類別開展研究,得出了趨于一致的研究結論,為文化衍生的權力感對不同訴求廣告偏好的影響作用提供實證證據支持。

7.1 理論貢獻

本研究的理論貢獻主要體現在以下三個方面:

首先,本研究較為新穎地基于文化取向的二維視角考察權力感在廣告信息有效性中發揮的重要作用。以往營銷領域針對權力感的研究大多從不同水平(高vs.低)出發(e.g.,Liu &Mattila,2017),忽略了文化取向在權力感這一概念結構中的重要性以及對廣告訴求的潛在影響,而且關于高權力感對感/理性廣告訴求偏好的影響尚不清晰一致。因此本研究通過引入一種由文化衍生的二維結構的權力感變量(Torelli &Shavitt,2010),為解釋個人/社會權力感條件下消費者對廣告訴求偏好的異質性提供了新的研究視角,同時為權力感和廣告訴求構建了更為細致化的因果關系鏈條。

其次,本研究引入喚醒度這一構念,揭示了文化衍生的權力感影響不同訴求廣告偏好的黑箱。在個人權力感條件下,個體激發高喚醒度,更容易將興奮等情緒體驗轉移到同樣帶給自己情感刺激的感性訴求廣告,更加偏好感性而非理性訴求廣告;當個體具有社會權力感時,個體表現出較低的喚醒度水平,更加集中于外部信息處理,提高信息接受能力,從而更加偏好理性(vs.感性)訴求廣告。本文為研究文化衍生的權力感對廣告訴求的影響提供了內在解釋機制,而且將社會心理學中的喚醒度與營銷領域的廣告訴求聯系起來,搭建了跨學科領域研究的橋梁。

最后,本研究基于決策合理性理論的視角,引入合理化需要作為文化衍生的權力感通過喚醒度影響廣告訴求偏好這一機制成立的邊界條件。本文在研究中設計合理化需要的消費情境,證實在啟動(vs.不啟動)合理化需要時,文化衍生的權力感通過喚醒度對不同訴求廣告偏好的影響減弱。這一研究發現不僅有利于深入厘清喚醒度在文化衍生的權力感影響廣告訴求偏好中的中介效應成立的調節變量,而且進一步延伸了決策合理性理論的研究情境。

7.2 營銷啟示

本研究對指導營銷人員根據消費者權力感特征設計廣告宣傳信息,制定廣告營銷策略等方面具有一定的實踐意義。

首先,根據本文的研究結論,文化衍生的權力感與廣告訴求之間的匹配一致性有利于提高消費者對不同訴求廣告的偏好。因此營銷人員在設計廣告訴求時應與文化衍生的權力感相匹配進而提高廣告傳播效率,提升營銷效果。以汽車品牌為例,針對以個人權力感為主的消費者群體,在廣告設計中可以強調核心感性訴求如享受速度,追求自由等。而針對以社會權力感為主的消費者群體,在廣告設計中需要重點突出理性訴求如超強靜音性能、安全駕駛等。因此,營銷人員可以將文化衍生的權力感作為一個重要的市場劃分工具,針對不同文化衍生的權力感條件下的消費者,設計與之相匹配的不同訴求廣告,提高廣告宣傳效果。

第二,營銷人員可以將喚醒度元素加入廣告設計中,運用色彩、詞匯等元素改變喚醒度水平,從而影響消費者對不同訴求廣告的偏好。例如營銷人員可以使用紅色等濃烈的色彩作為背景色(van Rompay et al.,2012),激發消費者對感性、享樂性訴求廣告的偏好;另一方面,營銷人員可以使用例如藍色等有利于激發個體低喚醒度的背景色彩(van Rompay et al.,2012),引導消費者理性思考,降低喚醒度水平,使得消費者對突出理性、功能性訴求的廣告產生好感,從而偏好理性訴求廣告。

第三,在廣告傳播中營銷人員可以通過設計合理化需要的消費情境,進一步引導消費者對理性訴求廣告的偏好。比如,宜家經典廣告語“家不用大,設計巧妙就好”,給消費者留下深刻印象。營銷人員突出在空間有限的情況下,巧妙的家具設計可以滿足消費者需求,引導消費者更加關注自身決策的合理性,理性地考慮各類家具的性價對比以及家居裝修的實際需求,從而行為決策更加謹慎。綜上,營銷人員在設計理性訴求廣告時,可以向消費者突出選擇這一產品或服務的合理理由,從而提高對理性訴求廣告的偏好。

7.3 研究局限與未來研究方向

本研究還存在一些不足之處,以待未來研究中加以改進。

首先,未來的研究可以進一步檢驗不同類型的權力感對廣告訴求偏好的影響。學者根據權力感的來源等劃分標準對其進行了不同的分類,比如將權力感分為內隱權力感和外顯權力感(Caza et al.,2011),期望式權力感和體驗式權力感(Rucker et al.,2014)等。在前人的研究中發現相比體驗式權力感,具有期望式權力感的個體表現出更強的信息處理能力以及對高地位產品的更強烈的追求(Rucker et al.,2014)。因此,未來可以根據不同劃分標準對權力感進行分類,考察不同類型的權力感是否會對消費者不同訴求廣告偏好差異性產生影響。

其次,文化衍生的權力感對不同訴求廣告偏好的影響機制有待進一步排除其它中介變量。本文研究了喚醒度在文化衍生的權力感對不同訴求廣告偏好的影響中的中介作用,同時排除了行動導向(Jiang et al.,2014)的影響。但是對于消費者權力感類型與不同訴求廣告偏好之間的作用關系,仍然需要進一步探究其它中介變量。

第三,對于文化衍生的權力感對不同訴求廣告偏好的影響機制的邊界條件需要進一步研究并完善。本文檢驗了合理化需要在上述影響中發揮的調節作用,在未來的研究中需要深入研究其它變量,例如權力感的穩定性(江紅艷 等,2020;Kim et al.,2017)。相對于權力穩定,當權力不穩定時,無論是個人權力感還是社會權力感條件下,個體害怕失去擁有的權力,更傾向于采用預防機制(Kim et al.,2017),通過更加冷靜謹慎的決策維持現有的權力地位,導致消費者在兩種權力感條件下都更加偏好理性訴求而非感性訴求廣告。由此,在未來的研究中可以進一步探索權力感的穩定性在文化衍生的權力感對不同訴求廣告偏好的影響機制中發揮的作用。

最后,本文主要使用實驗法進行研究,在未來的研究中可以開展田野實驗進一步提高外部效度。本文在實驗中通過閱讀材料的方法操縱權力感,雖然可以達到操縱效果,同時控制了一些其它因素的廣告偏好給予了評價,但是沒有對基于廣告的真實的消費行為進行觀測。因此接下來的研究可以針對以真實的產品或服務為主體的廣告,在現實的消費環境中例如商場、購物網站等,進一步觀測不同文化衍生的權力感狀態下消費者真實的廣告偏好與消費行為。通過開展基于現實情境的田野實驗,將使得文章的研究結果更有真實性與實用性,進而提高研究的外部效度。