對腦卒中后癲癇患者采用身心調節護理方式對患者負性情緒及生活功能的影響觀察

雷甜競

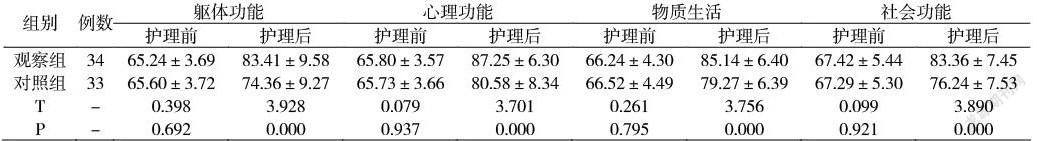

摘要:目的:觀察身心調節護理方式對腦卒中后癲癇患者負性情緒及生活功能的影響。方法:腦卒中后癲癇患者取樣67例,入院時間2020年04月至2021年09月,順序編碼分組后分別實施身心調節護理(觀察組,n=34)和常規護理(對照組,n=33),比較SAS、SDS得分。結果:護理后,觀察組SAS(40.25±4.87)分,SDS(39.70±4.18)分,比對照組低,軀體功能(83.41±9.58)分,心理功能(87.25±6.30)分,物質生活(85.14±6.40)分,社會功能(83.36±7.45)分,比對照組高,比對照組GQOL評分高,P<0.05。結論:身心調節護理可改善腦卒中后癲癇患者生活功能,排解其負性情緒,值得推廣。

關鍵詞:生活功能;負性情緒;癲癇患者

腦卒中病死率、致殘率高[1],接受治療后,患者常伴有失語、偏癱、癲癇等相關癥狀,其中,癲癇屬于一種較為常見的腦卒中后遺癥[2],不僅會增加患者身心痛苦,減慢其神經功能恢復進度,還可使患者出現抑郁、焦慮等負性情緒,不利于改善患者生活功能,鑒于此,本次研究以2020年04月至2021年09月入院就診的67例腦卒中后癲癇患者護理治療為例,觀察評價了身心調節護理的應用價值。

1.資料與方法

1.1一般資料

腦卒中后癲癇患者取樣67例,入院時間2020年04月至2021年09月,順序編碼分組后分別實施身心調節護理(觀察組,n=34)和常規護理(對照組,n=33)。排除標準:(1)臨床資料不全;(2)其他原因所致繼發性癲癇;(3)嚴重認知障礙;(4)精神疾病史,自身免疫性疾病;(5)肝腎心肺功能不全。入組標準:無癲癇病史,簽署知情同意書,首次發病的腦卒中后癲癇患者。觀察組41至77歲,平均(60.74±6.89)歲,男女分布19:15,對照組41至76歲,平均(60.26±6.65)歲,男女分布18:15,P>0.05。

1.2方法

對照組行癲癇發作時處理、生命體征監測、病情觀察等常規護理。觀察組行身心調節護理:(1)發作期護理:控制癲癇發作,全面觀察患者心理、意識情況,特別是神志清醒者,負性情緒會加重其幻覺、躁動癥狀,護理人員需通過解釋、耐心安慰等方式穩定患者情緒。(2)緩解期護理:緩解期患者仍然存在一定恐懼心理,對癲癇發作往往心有余悸,護理人員需多安慰、關心患者,全面監測其病情的同時靈活應用換位思考、傾聽等方法與患者及家屬構建良好關系,提升溝通有效性,指導家屬給予患者家庭安慰及心理支持。(3)穩定期護理:告知癲癇發作危險因素及有關注意事項,鼓勵親朋好友探望患者,建立病友活動部,減輕患者孤獨感,改善其生活功能。

1.3觀察指標

(1) SAS、SDS量表得分越高,負性情緒越嚴重,總分100。(2)GQOL 74量表評估生活功能,總分100,與得分呈正比。

1.4統計學分析

SPSS23.0分析資料,以t、X2檢驗計量( )、計數(%)資料,P<0.05。

2.結果

2.1負性情緒影響

護理后,觀察組SAS、SDS分值比對照組低,P<0.05。

2.2生活功能

護理后,觀察組GQOL評分 比對照組高,P<0.05。

3.討論

腦卒中后發作癲癇不僅可對患者神經功能恢復構成不利影響,還可降低患者生活功能,顯著增加其負性情緒,不利于病情恢復[3],對于此,臨床研究指出,身心調節護理則是改善腦卒中后癲癇患者生活功能,減輕其心理負擔,排解患者負性情緒的有效方式[4]。

本次研究顯示:觀察組SAS、SDS得分護理后低于對照組,GQOL評分護理后高于對照組,P<0.05。推測原因:在發作期全面觀察患者心理、意識情況,耐心安撫患者,可穩定其情緒狀態,避免幻覺、躁動癥狀加重,在緩解期多關心、安慰患者,構建良好護患關系[5],可提升溝通有效性和患者護理配合度,穩定期加強社會支持、健康指導,建立病友活動部,可改善患者生活功能,減輕其孤獨感,對病情恢復有積極影響作用。

綜上所述,身心調節護理不僅可減輕腦卒中后癲癇患者負性情緒,還可改善其生活功能,值得借鑒。

參考文獻:

[1]沈琳娜,關宇涵.居家護理對腦卒中后癲癇患者負面情緒和生活質量的影響[J].繼續醫學教育,2021,35(09):111-113.

[2]趙愛霞,么榮榮,張金鳳,等.問題導向教育聯合目標導向護理對腦卒中后癲癇患者肢體功能及焦慮抑郁的影響[J].護理實踐與研究,2021,18(10):1486-1488.

[3]胡毛姐.對在重癥監護室住院的腦卒中后癲癇患者進行綜合護理的效果分析[J].當代醫藥論叢,2019,17(07):241-242.

[4]澹臺方芳.全程護理干預對腦卒中后癲癇患者治療依從性的影響[J].河南醫學研究,2019,28(03):547-549.

[5]裴小玲.希望理論聯合綜合護理干預對腦卒中后癲癇患者自我效能及ADL評分的影響[J].內蒙古醫學雜志,2018,50(05):622-624.