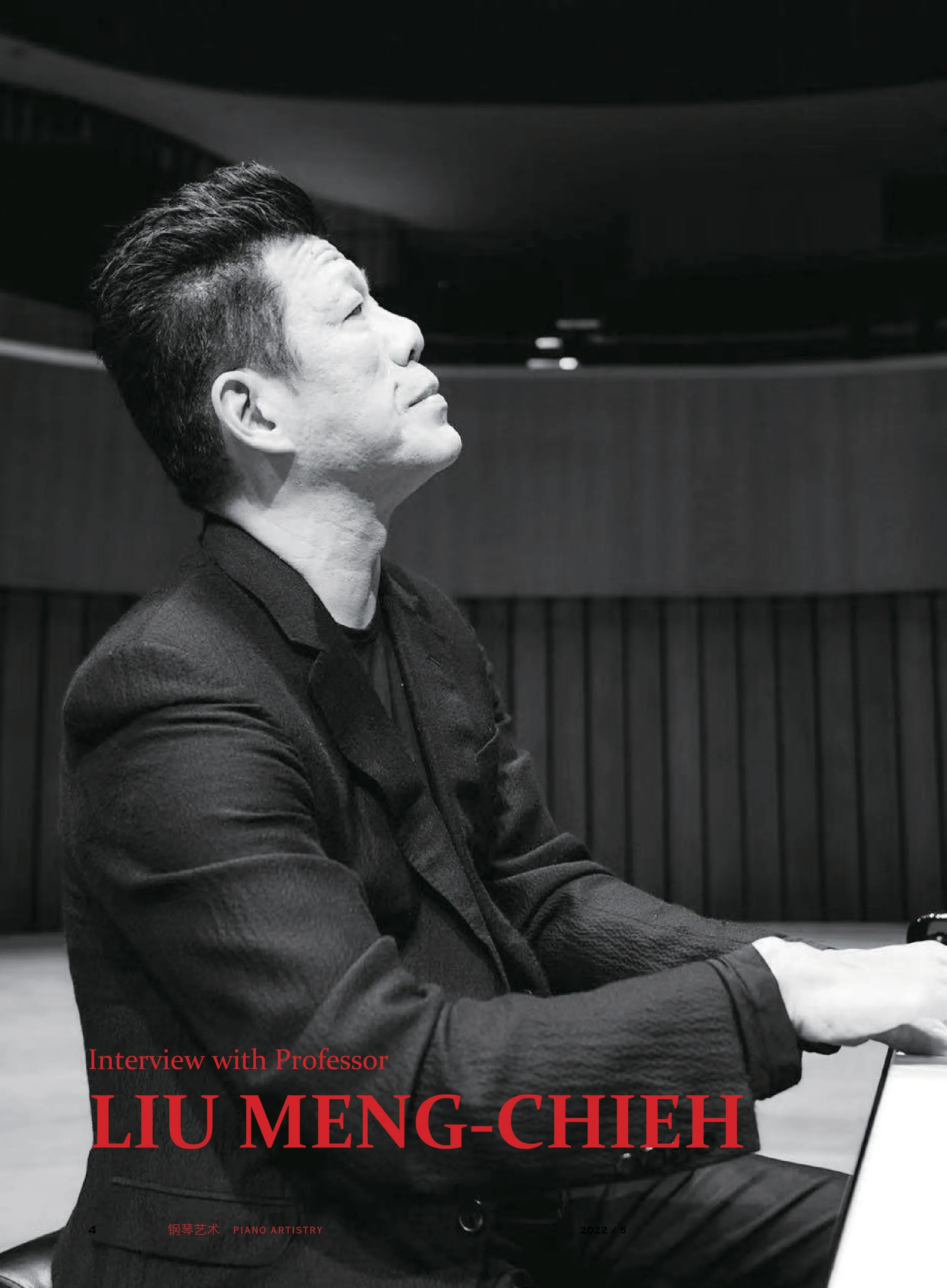

“最重要的是要當一個音樂家,一個有實力的音樂家”

——訪劉孟捷教授(下)

訪談者/郭 煦

郭:我覺得像您剛才所講的,在尊重歷史背景前提下做出具有演奏者自身獨特藝術個性的詮釋,這樣其實對于古典音樂來講,無論我們作為觀眾還是演繹者,都是件非常好的事情。也讓我聯想到去年我們在新英格蘭音樂學院舉行了完整的貝多芬作品系列音樂會,這件事其實引發了我的思考:貝多芬寫了非常非常多的曲子,有很多甚至我們都從來沒有聽到過,這樣的系列音樂會其實是一個很好的平臺,可以讓我們借這個機會了解并欣賞到,除去我們平時反復演奏的這些耳熟能詳的作品,原來貝多芬還創作了那么多不曾為世人所知,或不曾被發現的寶貴藝術作品。

劉:如果經過非常成熟的演繹,也許還是可以讓我們發現更多值得在舞臺上演奏的曲目。其實這就是看一個人的機智,如何整理,如何去表現他最好的一面。有些人在詮釋方面非常有想法的時候,說不定他不會特別想要去彈那些很多人彈的,尤其是已經被定義為“一定要這樣彈”的曲子,比方說像晚期貝多芬之類。那他們更多的是會把自己的一些想法跟個性帶入曲子,這樣的話,可能會把某個十分冷門,很多人沒有聽過的曲子,突然變成一個大家都很喜歡聽的作品。其實在歷史上這種例子非常多,就是有一些已經默默無聞的曲子存在很久了,然后有一天一個人把它彈出來之后,觀眾突然驚訝這個曲子為什么那么新穎、那么有趣 ,這種例子其實非常多。

郭:對,也是一個優秀音樂家或優秀作品被重新發現的過程,這是件非常令人振奮的事情!說起曲目的選擇,我注意到柯蒂斯音樂學院在入學考試的時候,特意要求考生演奏兩首肖邦的作品,一快一慢。作為柯蒂斯音樂學院的教授,可不可以請您談一下,學校用這樣的選曲方式作為入學的考核標準是一個什么樣的用意呢?

劉:早在我1993年加入這個教學行列的時候,甚至1985年考進柯蒂斯時,就一直都是這樣的要求。我真的從來沒有問過我的老師為什么會是這樣的一種要求,據了解,這是從霍夫曼時代,也就是柯蒂斯這個學校剛開始的時候就有的要求。我也覺得很有趣,為什么他們那時候要求必須彈肖邦?在多年教學之后,我發現,當我們在聽這些考試時,其實從肖邦可以聽出很多東西。應該說,肖邦作品能夠展現給我們的不只是一個人技術上的能力,因為肖邦跟很多其他作曲家不一樣的地方,就是他浪漫、隨性的個性。如何去詮釋他?我覺得能夠用這種理念去彈琴的小孩子一定經過了某一方面的訓練,也就是說從肖邦的曲子中,可以很清楚地看出這個學生到底經過多少訓練。這個訓練不只是技術上的,甚至可以判斷出學生在音樂或者是人文的這些層面有什么樣的接觸。譬如說要把一個彈性節奏(Rubato)做得很自然,并不是這么簡單的事。鋼琴老師都知道,彈性節奏并不是隨便做出的,需要特定的樂感才能做得比較自然,也來自多年的訓練。我想要把一首肖邦彈好,可能比彈好一首舒曼或者門德爾松更加困難——當然舒曼和門德爾松也不是那么簡單——只是從肖邦那里我們可以看到更多東西。我們可以從彈肖邦中看到一些人在很多方面的熟悉度,以及他們的觀察,比如說他們怎么去觀察音色、怎么去觀察彈性節奏、怎么去觀察速度、怎么去觀察情感……有些作曲家不會特別注重情感,或者可能不會特別注重彈性節奏。所以我們是可以從這兩首有對比性的肖邦作品中,既看到技巧的展示,又看到演奏歌唱性和抒情性作品的能力,也就是說可以完整體現這個鋼琴家的全面性。

郭:在剛才您提到的學生的觀察能力中,有兩點讓我印象特別深刻,一個是如何觀察彈性節奏,一個是如何觀察音色……我覺得彈性節奏可以間接展現一位鋼琴演奏者的音樂品位。談到音色,我想起在網上經常會看到的一些評論,很多觀眾都覺得您的學生具有一個統一的閃光點,就是有非常吸引人的音色。我也注意到,您在教學的過程當中對于聲音的質量有著非常高的要求,能否請您在這方面分享一些經驗?

劉:其實我們所謂在玩兒音樂,反映音樂最主要的媒介就是透過“音”,所以聲音是我們最主要在處理或控制的東西,我們通過聲音觸動聽眾的心情,聲音就像我們的靈魂一樣。至于怎樣用一種好的聲音跟觀眾交流、溝通你的想法,它可以怎樣代表一個人的思想,這些當然都有更深奧的一些理論。我想大部分的人在學鋼琴的過程中,只是在學一些手指上的技能,但是當我們學到一定程度的時候,會發現一個人的氣質、思想,都會對我們演奏的音樂或聲音有影響。當然從老師的角度來講,我希望能用音色提升一個鋼琴家的質量和素質。雖然鋼琴在這二十年中已經非常普及,大家一般碰到琴就可以彈出聲音,所以可能會對這一方面沒這么計較或挑剔。但是我之所以覺得音色是很重要的一個功課,是因為當我們聽到一個人唱歌時,第一個印象就是他有沒有一副好嗓子。甚至當我們聽到一些比較極端的樂器,如果這個樂器發出的聲音讓某些人覺得不好聽的話,他可能根本就不想再聽下去。所以從這方面來講,我們會發現人對聲音的靈敏度,不管經過怎樣的訓練,他都有一個自己的喜好與可以接受的范圍。我覺得一個鋼琴家要想把觀眾的注意力聚攏在自己的手里,很大一部分就是靠音色中傳達出來的性格和思想。所以好的聲音是一個渠道。

好音色的制造是一門很大的學問。說得通俗一點兒,音色的創造跟物理有關系,跟身體也有關系。我覺得一個學鋼琴的人,一定要知道我們的身體如何與鋼琴產生共鳴,這是一個很重要的話題。當然有些人反駁說音色就是一種耳朵當中的概念和想象,他不需要用手指和動作去解釋。當然,如果已經彈到了那個地步就會有更加不一樣的音色,但是我覺得至少在比較初步的學習上我們要了解怎樣運用身體,怎樣讓手指用正確的方式彈琴,這些都有助于我們之后更輕松地將思想灌入音色里。當然這是一條很漫長的道路,尤其是對鋼琴家來講。

郭:去年因為疫情,美國的音樂學院基本上都采取了線上課程的方式,我想線上課程對于大多數參賽選手和老師來講或多或少都更有挑戰性,比如我們剛才討論的關于音色的問題,網絡能否精準傳達學生演奏中真實的音色?能否請您講講線上教學與線下有什么異同點,或分享一些線上教課過程中的趣事兒。

劉:我覺得經過這一年的疫情,大家都非常辛苦,但是我們也從中學到很多東西。因為疫情剛開始時,很多老師可能都很不適應,如何在線上能夠聽到學生演奏出來的真實聲音并作出比較精準的評判,從而輔導學生如何擁有更好的音色。但是我覺得經過這一年的訓練,大家變得更為敏感。我有很多學生經過這樣的歷練,開始比較仔細地聽他們自己彈的聲音。所以學生上課時不只是注意老師講什么,他們自己也會懷疑老師能否聽清楚他們的音色,或思考自己的琴聲透過網絡傳達到另一邊時是一種什么樣的聲音。

郭:反而是一種督促。

劉:對!反而是一種督促。當然并不是所有的學生都會有這樣的覺悟。但是在這種情況下,我覺得大部分學生都有這樣的一個變化,他們會更加注意自己演奏的音色質量。再有就是線上課程中我們要求學生提前把自己的演奏錄音傳給老師這件事——一些學生在現場上課或平時演奏的時候是沒有錄音這個習慣的,也不會去聽自己的錄音,所以他們很少會發現錄音的重要性。總是彈完就過去了,很隨性,也沒有真正在意或聆聽過自己創造的音樂究竟是怎樣的。所以這也帶給藝術家們一個很大的啟發,由于現在發達的網絡,我們創造出來的音樂作品,如比賽中彈的東西都會保留下來,到最后大家都找得到。所以真的是要非常在意和關心你所留下來的是怎樣的作品。我覺得經過了這件事,對學生是有幫助的。

當然,隨著科技的演變,我們也出現了越來越多好的軟件,可以幫助我們在線上課程中聽到更好、更真實的聲音。最初,我們大家都在用Facetime,后來發現它的聲音不是特別好,就又開始用Zoom等軟件。當然線上課程相較于線下課程更加費心,面對面上課有一種感染力,就是這種感染力讓人與人之間的交流可以更加輕松緊密,這當然也是我們去聽音樂會的原因,因為聽音樂會現場與演奏錄音非常不一樣。但是在疫情的限制之下,我們沒有辦法現場教學的時候,只能盡我所能地把可以傳授的知識悉數傳達給學生。技術上的東西可能會比較好講,因為闡述一些手指運動原理,或糾正一些指法是比較容易通過線上的形式完成的,但是從音樂上來講,有的時候會比較費力。說到這里,我發現一件有趣的事情:因為我平常是不會特別大聲講話的那種老師,尤其是我覺得能夠示范的情況之下,學生的耳朵是可以捕捉到的。表演也一樣,只要音樂足夠好,不需要用很大的聲音來吸引觀眾,不去用大聲大嚷的方式說話,反而會讓人家更想聽你所講的東西。但是在網絡上就很難,不知道為什么,可能是因為距離太遠了?但是屏幕明明就近在咫尺,我卻還是身不由己地想要大聲地去喊話,覺得好像一定要把什么東西傳達到地球的另外一邊,有這樣的一種感覺。(笑)所以這一年下來其實也挺累的,不知不覺中,好像每天都在喊,感到很累。但是也幸好最近有一些很好的軟件研發出來,像現在國內有一個叫作Violy的一起練琴的軟件,聲音挺好的。不過我們當然還是希望疫情可以盡快過去,無論在柯蒂斯還是新英格蘭,都可以盡快恢復到正常的授課模式,尤其是現場的演出,我覺得這個是最好的。

郭:您剛才提到上網課的時候會不自覺地提高音量,想要將自己的想法傳達給地球另一邊的學生,我覺得這其實體現出您對學生發自內心的一種關愛——傾盡自己畢生所學去傳授給下一代鋼琴家,我認為這很好地詮釋了我們在描述一個藝術家和教育家時所用的“德藝雙馨”這個詞,真的值得我們年輕一輩去學習和傳承。我們都非常感謝現在有這么方便的網絡平臺,拉近了音樂家跟觀眾之間的距離,甚至是讓世界各地的音樂學子間的距離也更近了,尤其是現如今在國際鋼琴比賽當中,我們可以看到越來越多亞洲人的面孔,并且在獲獎者當中,亞洲人也占有相當大的一個比例。

劉:對,感謝現在發達的網絡平臺,使我們能夠越來越容易地學到知識。當然,我們并沒有辦法去預知未來的世界,就像肖邦也不可能想象得到我們現在這樣的教學方式。所以我們一方面需要跟著時代走,另一方面也希望這個時代能夠帶給我們古典音樂更多的發展空間。我們希望網絡的出現不會變成是古典音樂的末期,有的時候有些人會這么想,我希望它能夠成為傳播古典音樂更好的平臺。

郭:因為我們很多的習琴者和家長都感到興奮和榮幸能看到您分享自己的一些經驗,所以最后想請您談談對我們廣大音樂學子及琴童家長有什么樣的寄語。

劉:我覺得尤其是在國內,現在的學習風氣是非常好的,這對一個國家國力的強大和文化的發展都是非常重要的。借用古典音樂來培養我們孩子的氣質和文化氣息,這對整個世界都會是一件很好的事情,因為他們就是未來的苗子。所以我非常注重在教育上,尤其不只是專業教育,去培養孩子對于音樂發自內心的興趣,也就是說學琴并不是為了名利。當然用音樂來謀生是一個很實際的問題,但是希望家長盡量不去逼迫孩子一定要在音樂上有所成就。當學習音樂只是一種謀生手段的時候,是件很痛苦的事情。這是我們作為教育者來講,希望能夠改變的一些東西。我們希望接觸音樂的人繼續熱愛音樂,這個是我們心里最想要的。(全文完)