日本東京灣區自然資源管理對我國粵港澳大灣區建設的啟示

王佳佳,張鳳儀,榮冬梅

(自然資源部咨詢研究中心,北京 100035)

東京灣區位于日本本州島中部太平洋海岸,陸地面積約1320 km2。東京灣區又稱“首都圈”,有廣義和狹義之分。廣義上的首都圈,由“一都七縣”構成,包括茨城縣、栃木縣、群馬縣、埼玉縣、千葉縣、東京都、神奈川縣和山梨縣。狹義上的首都圈,也稱“東京圈”或“東京都市圈”,是指東京都和周邊的三個縣,即埼玉縣、神奈川縣和千葉縣。本文所研究的東京灣區是指廣義的首都圈。

作為世界上第一個主要依靠人工規劃而締造的灣區,東京灣區發展模式趨于完善和穩定,是日本經濟和社會的核心。在灣區建設中,灣區自然資源的利用保護與發展建設同等重要,本文旨在分析研究日本東京灣區在自然資源開發利用保護方面的經驗和案例,為我國粵港澳大灣區自然資源管理提供國際經驗和借鑒。

1 日本東京灣區自然資源現狀

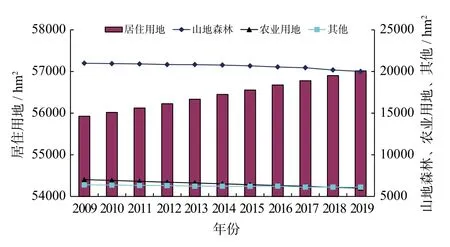

日本政府為掌握東京灣區土地利用現狀和變化情況,通過《城市規劃法》規定每五年開展一次城市規劃基礎數據調查。根據2018年東京都都市整備局對東京市區及其附近市區土地的統計數據,2009—2019年,東京都居住用地面積以年均0.19%的速度增多,農業用地、山地森林等面積逐年減少(圖1)。其中,農業用地主要被轉化為居住用地、工業用地、學校用地、商業服務用地和其他建筑設施用地等[1]。

圖1 東京都各類土地利用面積對比圖

水資源方面,東京灣區的水資源是基于《利根川水系統和荒川水系統的水資源開發基本規劃》,由利根河和荒川河支撐[2]。截至2021年9月,東京灣區的儲水量為 92 955 m3[3]。林業產業方面,2019年東京灣區林業產值為295億日元,約占日本全國總量的7%;其中,茨城縣、栃木縣和群馬縣約占東京灣區的81%。礦產資源方面,東京灣區的礦產資源稟賦差,且因開采成本高和環境問題,礦產基本依賴進口。2017年,日本海底的“海底熱液礦床項目”預計可能在未來供應礦產資源[4]。

2 東京灣區自然資源管理機構

東京灣區的自然資源管理[5]主要由日本中央政府和地方政府負責。日本中央層面主要負責自然資源管理的部門是國土交通省與農林水產省。地方層面,東京灣區所含的都、縣政府也設立相關職能部門協同管理規劃建設工作。同時,民間機構在不同政府部門制定相關規劃政策中起到了銜接作用。例如,日本開發構想研究所主要為中央和各級政府服務,負責制定國土規劃和產業相關的規劃和政策。國家土地技術政策研究所提供建設規劃技術研究和建議支持。東京灣港灣聯協推進協議會、東京都港灣振興協會等機構,從土地規劃、城市功能定位及其他方面確保區域均衡協調發展。

3 灣區自然資源開發利用與保護政策

日本十分重視以法律與政策手段保障自然資源管理工作的順利開展和具體實施。

3.1 灣區規劃政策

日本極其重視國土規劃,通過合理開發利用土地來提高土地利用效率。

東京灣區的發展遵循日本國家層面政策方針,主要包括日本國土規劃頂層設計《2050年國家土地宏偉設計》,促進國家土地使用和維護的綜合性基本規劃《國土形成規劃》與《第二次國土形成規劃》、國家土地規劃措施的綜合性指南《國土利用規劃法》、城市地區規劃的主要依據《城市規劃法》、促進對地下深層的合理利用《關于地下深層公共用途的特別措施法》等,并以此來修改完善《首都圈整備法》。

同時,根據指導建設規劃的核心文件《首都圈整備法》,東京灣區制定了基于灣區發展的專項規劃戰略,主要包括相關地方政府和機構的發展規劃指南《首都圈整備規劃》,促進東京灣區有序發展的《首都圈廣域區域規劃》,疏解首都圈功能的《多極分散全國土地整理促進法》,加快筑波科學城建設的《筑波科學城建設法》等。

1958—1999年,日本先后編制并實施了5輪首都圈規劃。結合東京灣區自身特點,5輪規劃與建設逐步完善成熟。其中,第一輪規劃著重空間管控,提出綠帶等管控手段;第二至四輪規劃強調推動灣區中心地區的教育、科研、行政等功能向外圍區域轉移;第五輪規劃強調均衡空間布局,推動灣區均衡發展。

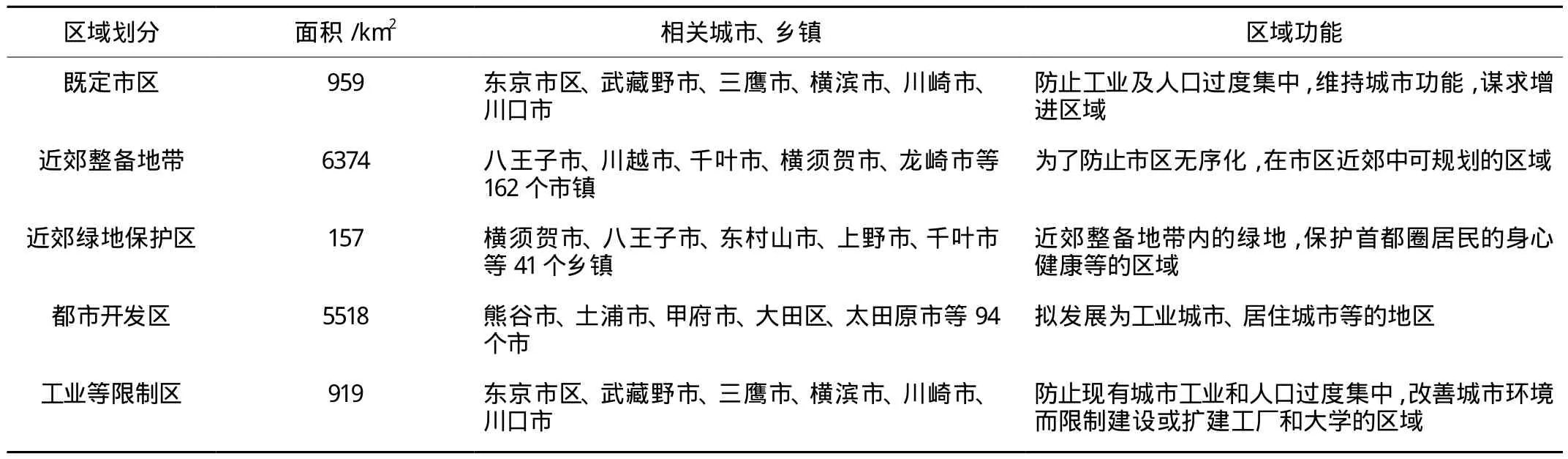

根據《首都圈整備規劃》,首都圈對不同區域采取不同措施,劃分的5個區域用于承擔不同城市功能,分別為既定市區、近郊整備地帶、近郊綠地保護區、都市開發區和工業等限制區(表1)。

表1 東京灣區政策規劃區域的劃分

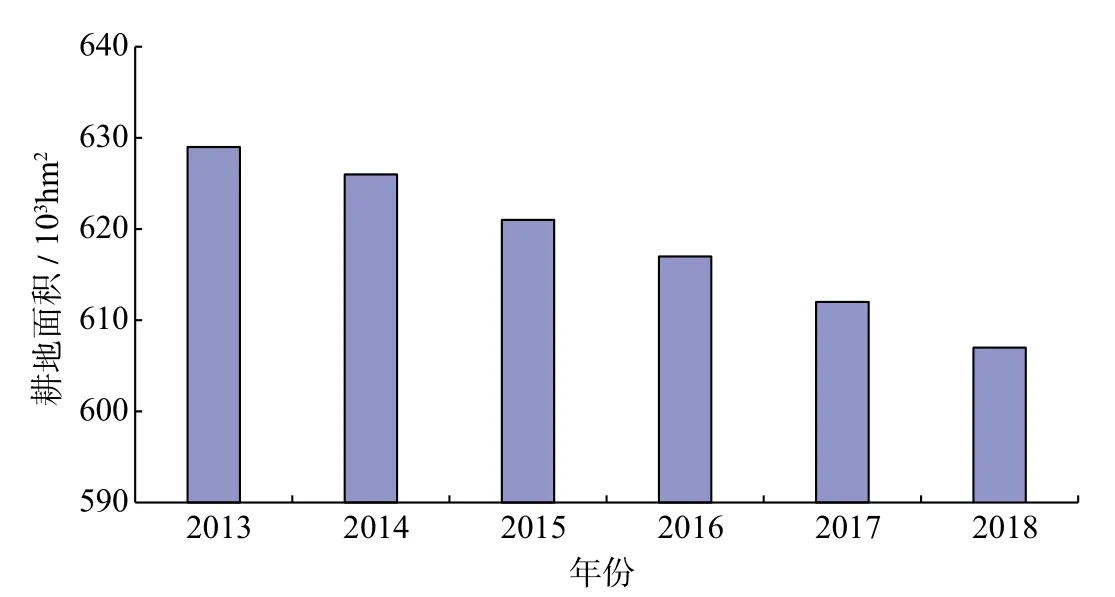

3.2 灣區農業用地保護政策

東京灣區的農業產量占日本全國的20%,其中茨城縣和千葉縣分別位列日本農業產量第三和第四。雖然灣區農業受到城市化的影響,農業耕地面積逐年減少(圖2),但作為城市綠色區域構成要素之一,東京灣區的農業用地是寶貴的開放空間,具有糧食供應、環境保護、形成綠色空間,為城市市民提供休閑場所、保護國土環境、抗災御害、社會人文科學教育等公益性功能。因此,農林水產省制定了一系列農業管理措施來保護城市農田,促進城市農業的發展。

圖2 東京灣區耕地面積變化圖

3.2.1 成立城市規劃和歷史氣候委員會

2009年6月,日本國土交通省成立的城市規劃和歷史氣候委員會指出,城市耕地的思維方式已變化,城市建設體制和運營目標需實現“密集的城市結構”和“城市與綠色農業的共存”。

3.2.2 制定相關政策條例

農林水產省《糧食、農業和農村基本計劃》(2010年)[6]提出“保護都市農業和促進可持續發展”的基本思想。《城市農業促進基本法》(2015年)規定,地方政府需將農業作為城市的有機組成部分,納入城市規劃,并制定相應的土地利用規劃。目前東京灣區市區還保留了部分點狀分布(面積小于5 hm2)和片狀分布(面積大于5 hm2)的耕地。

3.2.3 農業用地復墾

根據《東京都內促進市民農場發展法》,為了節約集約用地,日本政府對農業用地進行復墾。據農林水產省統計,東京可回收農業用地的面積約為22000 hm2。2016—2018年,開墾退化農田的面積分別為 3966 hm2、2540 hm2和 2177 hm2[7]。

3.2.4 建立市民農場

《東京都內促進市民農場發展法》規定建立的市民農場是開展農業經驗交流的休閑娛樂場所,其提供了新鮮的農產品,同時也是防災空間。根據國土交通省的調查數據,在2011—2019年首都圈建立的市民農場面積基本保持不變[8]。

3.2.5 開發農業景觀開發區系統

2011年8月,東京灣區政府開發的農業景觀開發區系統[9]將景觀與農業結合起來,將零散的農業用地指定為城市規劃公園,與地方社區合作維護和培育農業景觀,增進人們對城市農田重要性的理解,培育以耕作為主的城市景觀。

3.3 灣區各類生態管理政策

為推進可持續發展,針對東京灣地區的自然環境特性和地區發展需求,東京灣區大力發展綠色基礎設施,加強生態資源的管理,確保可再生資源和能源循環利用。

3.3.1 綠地管理

為了保護自然環境,1966年《首都圈近郊綠地保護法》和1973年《城市綠地法》規定在首都圈郊區周圍設置寬度約10 km的綠化帶區域。首都圈的綠地近郊整備地帶[10]包括3類,即近郊綠地、近郊綠地保護區和近郊綠地特別保護區。根據《首都圈整備報告》的統計數據,首都圈的近郊綠地共19 個區域,面積 15861 hm2。

3.3.2 城市公園管理

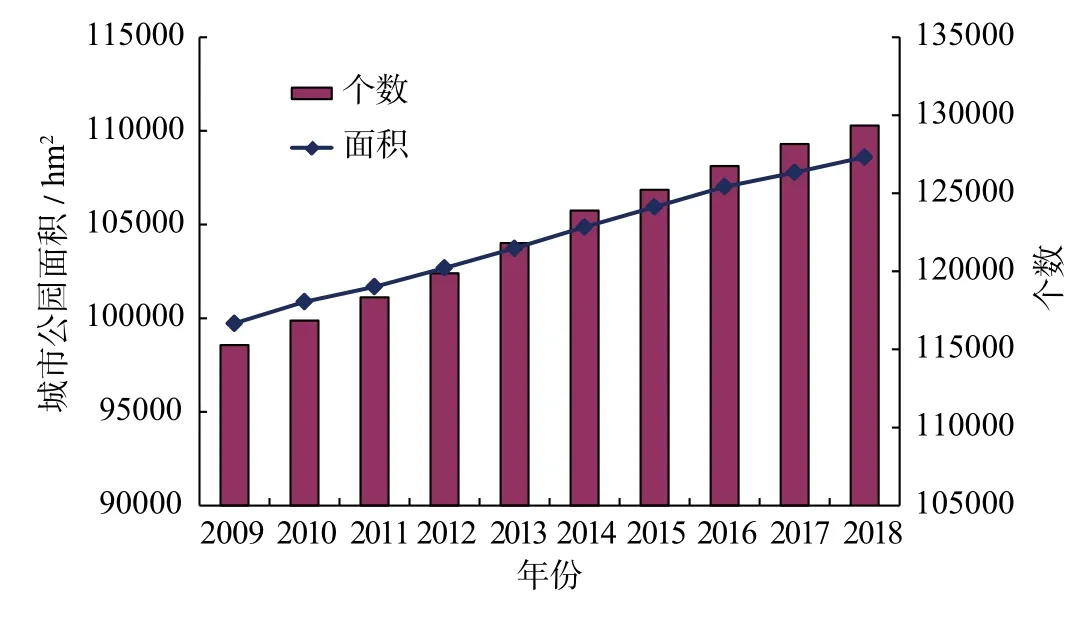

為了應對災害預防和地區振興等社會需求,日本《城市公園法》規定,日本中央或地方政府設立城市公園。根據相關統計數據[11],東京灣區城市公園的指定數量和面積逐年增加。2018年,城市公園的數量為110279個,面積約127321 hm2,人均城市公園面積10.6 m2/人(圖3)。日本政府表示,東京灣區人均城市公園面積仍然較低,因此,東京灣區將繼續利用存量土地,促進城市公園的發展,延長設施壽命并進行有效維護。

圖3 東京灣區城市公園面積變化圖

3.3.3 林業管理

2009年3月東京灣區修訂了《森林發展促進計劃》。自2009年4月起,日本政府致力于促進森林發展、促進林業集約化、改善林道的基礎設施。東京灣區中多地建立自己的稅制,來促進創建具有公共利益功能的森林,例如,茨城縣2008年推出“森林和湖泊環境稅”;山梨縣于2012年推出“森林環境稅”;神奈川縣推出“水源環境保護稅”。

3.3.4 水資源管理

為推進水資源利用,日本于1962年頒布了《水資源開發促進法》,1974年制定了用于開展水資源綜合開發和合理使用的《利根川水系統和荒川水系統的水資源開發基本規劃》。同時,根據《湖沼水質保護特別措施法》,對水資源進行監測與治理,對河流、湖泊和沼澤等采取全面的水質保護措施。

為了更好地改善東京灣區水資源情況,東京灣振興促進委員會編制了為期10年的《東京灣振興行動計劃》一期(2003年)與二期(2013年)。同時,國土交通省土地規劃局每年均對河流、湖泊和沼澤的BOD(生化需氧量)、環境標準達標率和COD(化學需氧量)進行監測,并發布《公共水質測量結果》。

4 借鑒與啟示

從東京灣區自然資源管理經驗來看,東京灣區在制定適合灣區特點的發展規劃,自然資源統籌開發利用與保護等方面具有良好經驗,可為我國推進粵港澳大灣區建設提供重要經驗借鑒。我國粵港澳大灣區自然資源發展需要結合自身實際,加快構建新發展格局。

4.1 依托頂層政策方針,制定并適時調整發展規劃,保障灣區空間用途與時俱進

在日本國家層面政策方針的指導下,東京灣區依據《首都圈整備法》,解析其發展現狀,了解自然資源的發展變化情況,適時并實事求是制定了相關規劃政策促進灣區發展。東京灣區的基本規劃確定灣區城市功能和發展方向,事務規劃落實具體的部署,規劃實施務實高效,具有可持續性。這些規劃抑制了現有市區的工業發展和人口集中度的提升,促進及周邊地區的規劃發展,為塑造東京灣區的國土空間格局作出了重要貢獻。

因此,我國粵港澳大灣區要探索區域協調發展新機制,創新完善自然資源管理制度。目前,指導粵港澳大灣區的綱領性文件《粵港澳大灣區發展規劃綱要》已經印發,在規劃的實施階段要充分發揮規劃綱要的引領作用,適時出臺詳細規劃和規劃綱要配套政策實施細則,優化自然資源空間布局,形成完整、可操作的灣區發展規劃,并嘗試建立規劃期內的定期更新維護制度。

4.2 保留適量耕地,融合城市農業與城市公園功能,保障灣區整體生態平衡

東京灣區受1950年開始的工業污染影響,從20世紀70年代開始重點治理生態環境問題,通過規劃預留了充足的綠色生態空間。雖然灣區在發展建設過程中農業用地流失是不可避免的問題,但城市農業用地成為了城市生態系統中不可缺少的組成部分,是構成城市綠色生態空間的重要要素之一。此外,東京灣區將農業用地與城市公園相融合,作為寶貴的開放空間。

東京灣區農業用地除了具有經濟功能外,還具有糧食供應、環境保護、形成綠色空間等公益功能。東京灣區通過農業用地復墾、開發農業景觀開發區系統等農業管理措施保護并促進城市農田的發展。從總體來看,公益功能的作用明顯大于經濟功能。我國粵港澳大灣區在開發建設中,要進一步優化耕地與永久基本農田的保護布局,探索大灣區耕地相關的保護制度,探討城市農業與城市公園相結合的可能性,妥善解決開發與資源保護之間的矛盾。

4.3 節約集約用地,注重生態保護與開發利用相結合,保障灣區自然資源可持續發展

東京灣區雖然是日本最大的工業城市群,但其仍將宜居環境視為經濟發展的主要動因。灣區發展是一個復雜長期的過程,為了達到既保護有限的土地資源又滿足人口持續增長及其發展需求,東京灣區政府制定了一系列保護政策,既保持特定區域的高密度開發,同時對綠地、林業、水資源等各類生態用地實施保護,統籌自然資源全要素管理。根據《關于地下深層公共用途的特別措施法》等相關法律法規,東京灣區中心城市的擴展逐漸由“向外擴張”轉變為“立體發展”,促進了地下深層空間的合理利用。

目前,我國粵港澳大灣區由于人口眾多,早期粗放型經濟發展,自然資源和生態環境保護形勢比較嚴峻。因此,粵港澳大灣區要進一步提升資源環境承載力,統籌灣區內各類資源開發與保護,開展各類生態用地的綜合保護與利用,推進自然保護地體系建設。