新中國(guó)成立70多年來(lái)土地制度改革與土地市場(chǎng)演進(jìn)分析

浦紹仙,金 蓮

(貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)公共管理學(xué)院,貴州 貴陽(yáng) 550025)

土地制度作為我國(guó)基礎(chǔ)性制度之一,自新中國(guó)成立以來(lái),為適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展對(duì)土地的利用和保護(hù),土地制度經(jīng)歷了行政劃撥、分離土地使用權(quán)和所有權(quán)、土地使用權(quán)有償轉(zhuǎn)讓、“三權(quán)分置”等多次變革,推動(dòng)了城鎮(zhèn)化、工業(yè)化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的發(fā)展。改革開放40多年來(lái),我國(guó)土地市場(chǎng)建設(shè)取得了重大進(jìn)展,土地市場(chǎng)體系已基本形成。土地作為發(fā)展之根本,幾千年來(lái)都是農(nóng)民最基本的生產(chǎn)資料與生存保障[1-2],土地政策變遷旨在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、解決土地粗放利用、保護(hù)耕地等問題,我國(guó)的土地政策經(jīng)歷了“擴(kuò)張型—規(guī)范型—合理型”的變化[3]。新中國(guó)成立70多年以來(lái),我國(guó)的土地制度不斷得到優(yōu)化,關(guān)于我國(guó)土地制度的研究主要集中在產(chǎn)權(quán)變遷[4-5]、農(nóng)民權(quán)益[6-9]等方面。土地制度改革的方向沿著“要素整合—結(jié)構(gòu)重組—功能優(yōu)化”的路徑發(fā)展[10]。改革開放以后,土地市場(chǎng)開始顯現(xiàn),市場(chǎng)化改革不斷深入推進(jìn),土地市場(chǎng)制度發(fā)展重心從收益、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)向價(jià)格、公共平臺(tái)[11]。自改革開放以來(lái),我國(guó)土地市場(chǎng)的發(fā)展經(jīng)歷了“市場(chǎng)的輔助性作用”—“市場(chǎng)的基礎(chǔ)性作用”—“市場(chǎng)的決定性作用”三個(gè)階段[12]。

基于已有研究對(duì)土地制度改革歷程的劃分存在差異性,本文在梳理文獻(xiàn)的基礎(chǔ)上,結(jié)合土地制度和土地市場(chǎng),總結(jié)70多年來(lái)我國(guó)土地制度與土地市場(chǎng)化發(fā)展的成功經(jīng)驗(yàn),為后續(xù)研究提供參考。

1 土地制度改革與土地市場(chǎng)演化歷程

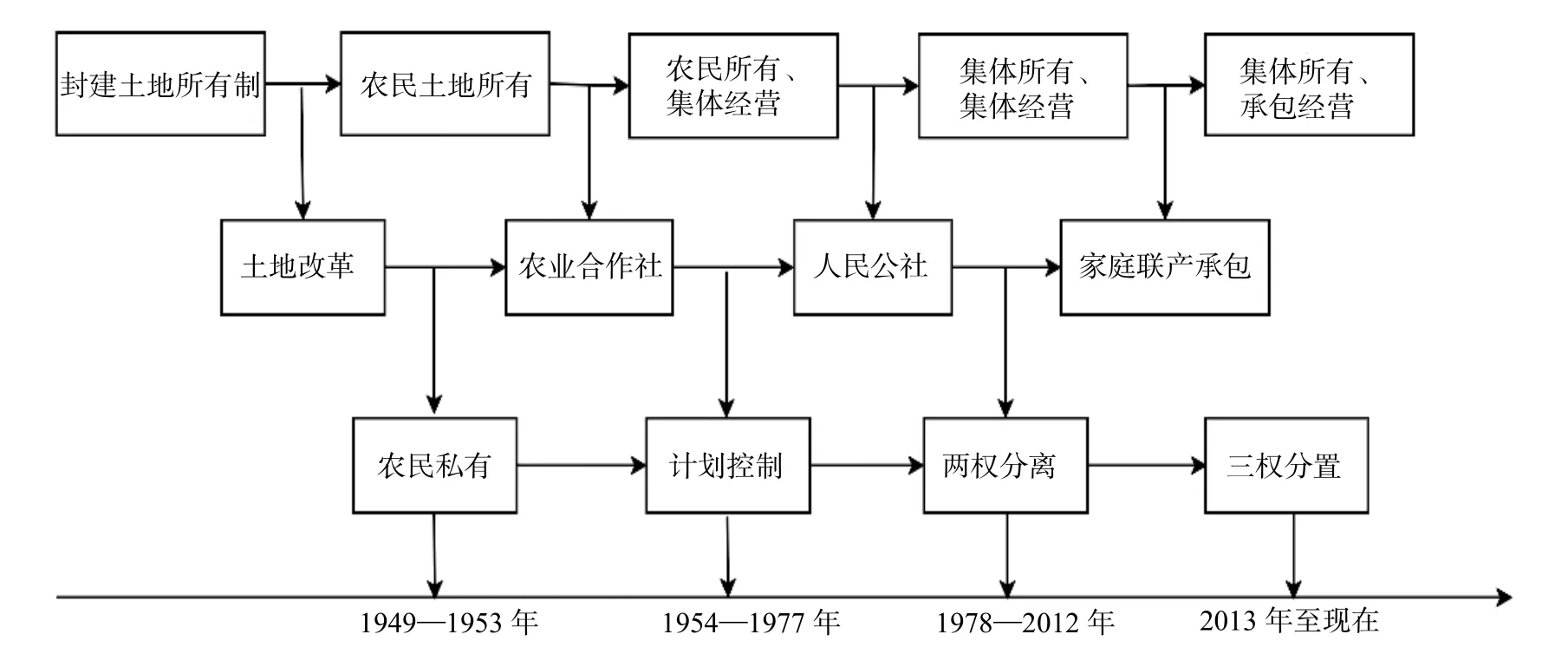

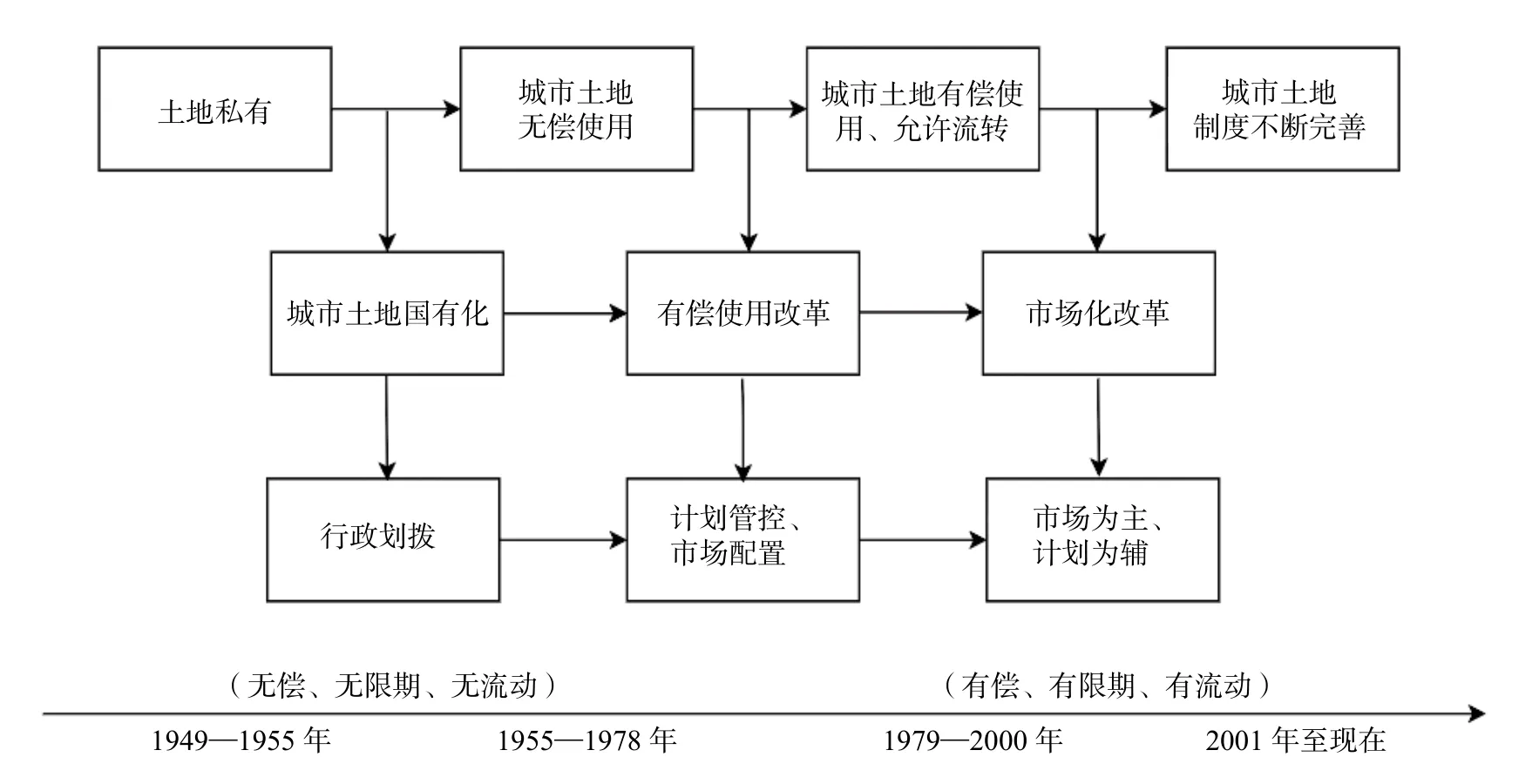

土地制度改革和土地市場(chǎng)化改革與經(jīng)濟(jì)發(fā)展密切相關(guān),土地制度是激活經(jīng)濟(jì)活力的重要制度力量[13],我國(guó)獨(dú)特的土地制度造就了地方政府以地謀發(fā)展的模式[14]。有關(guān)我國(guó)土地制度變遷的研究比較豐富,而關(guān)于土地市場(chǎng)演進(jìn)歷程的研究存在不足,而且學(xué)界對(duì)于土地制度變遷的劃分存在差異。本文將土地制度與土地市場(chǎng)相結(jié)合,在已有研究的基礎(chǔ)上,將土地制度與土地市場(chǎng)化改革的歷程劃分為三個(gè)階段,并構(gòu)建土地制度變遷的邏輯框架(圖1,圖2)。

圖1 我國(guó)農(nóng)村土地制度變遷邏輯框架

圖2 我國(guó)城市土地制度變遷邏輯框架

1.1 社會(huì)主義革命與建設(shè)時(shí)期(1949─1977年):從土地私有向計(jì)劃管控轉(zhuǎn)變

農(nóng)村方面,1950年,國(guó)家開始在農(nóng)村開展土地改革,把沒收來(lái)的土地分配給農(nóng)民。1950—1953年,隨著第一次土地改革的完成,我國(guó)糧食、棉花、油料產(chǎn)量的年均增長(zhǎng)率分別提高了13%、43%、21%①http://www.rmlt.com.cn/2019/0604/548907.shtml。1953年,我國(guó)開始實(shí)施第一個(gè)五年計(jì)劃,開始進(jìn)行社會(huì)化大生產(chǎn);1956年,國(guó)家開始建立農(nóng)業(yè)合作社,通過農(nóng)業(yè)合作社來(lái)進(jìn)行農(nóng)業(yè)生產(chǎn),土地以集體經(jīng)營(yíng)為主,這是我國(guó)農(nóng)村集體土地所有制的起源[2]。1958年,以農(nóng)業(yè)合作社演化而來(lái)的人民公社正式誕生,在集體經(jīng)營(yíng)的基礎(chǔ)上,土地農(nóng)民所有逐步轉(zhuǎn)為集體所有,這一系列的政策變遷都促進(jìn)了農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

城市方面,城市土地使用實(shí)行租賃管理,使用者需繳納租金。1954年,隨著社會(huì)主義公有制的確立,國(guó)家通過沒收、贖買等多種形式將城市土地進(jìn)行國(guó)有化,實(shí)行高度集中的計(jì)劃管理模式。通過將城市土地管理與計(jì)劃經(jīng)濟(jì)相結(jié)合,城市土地配置便帶有明顯的“三無(wú)”(無(wú)償、無(wú)限期、無(wú)流動(dòng))特征,一直延續(xù)到改革開放之后的城市土地有償使用制度改革。

1.2 改革探索與發(fā)展時(shí)期(1978─2011年):從計(jì)劃配置逐步轉(zhuǎn)向市場(chǎng)配置

農(nóng)村方面,1978年以后,由村民自下而上探索的承包制逐漸打破了原來(lái)的集體經(jīng)營(yíng)模式,使得土地所有權(quán)與承包經(jīng)營(yíng)權(quán)發(fā)生分離,有效解決了人民公社制度下集體經(jīng)營(yíng)的弊端,極大地解放了農(nóng)村生產(chǎn)力,逐漸拉開了土地市場(chǎng)化改革的序幕。1982年,《全國(guó)農(nóng)村工作會(huì)議紀(jì)要》明確規(guī)定社員的承包地不得買賣、出租、轉(zhuǎn)讓與荒廢,農(nóng)村土地市場(chǎng)受到嚴(yán)格限制,不利于農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。1988年,《中華人民共和國(guó)憲法》(以下簡(jiǎn)稱《憲法》)規(guī)定土地使用權(quán)可以依照法律規(guī)定進(jìn)行轉(zhuǎn)讓,這意味著土地作為一種特殊的“商品”可以進(jìn)入市場(chǎng)交易,標(biāo)志著土地市場(chǎng)走向法律化;隨后《中華人民共和國(guó)土地管理法》(以下簡(jiǎn)稱《土地管理法》)也做了相應(yīng)的修訂。2008年,黨的十七屆三中全會(huì)提出允許農(nóng)民開展多樣化土地流轉(zhuǎn),鼓勵(lì)經(jīng)營(yíng)形式多樣化,并且還提出要逐步建立城鄉(xiāng)統(tǒng)一的建設(shè)用地市場(chǎng),加快了農(nóng)村土地要素市場(chǎng)化改革的進(jìn)程。

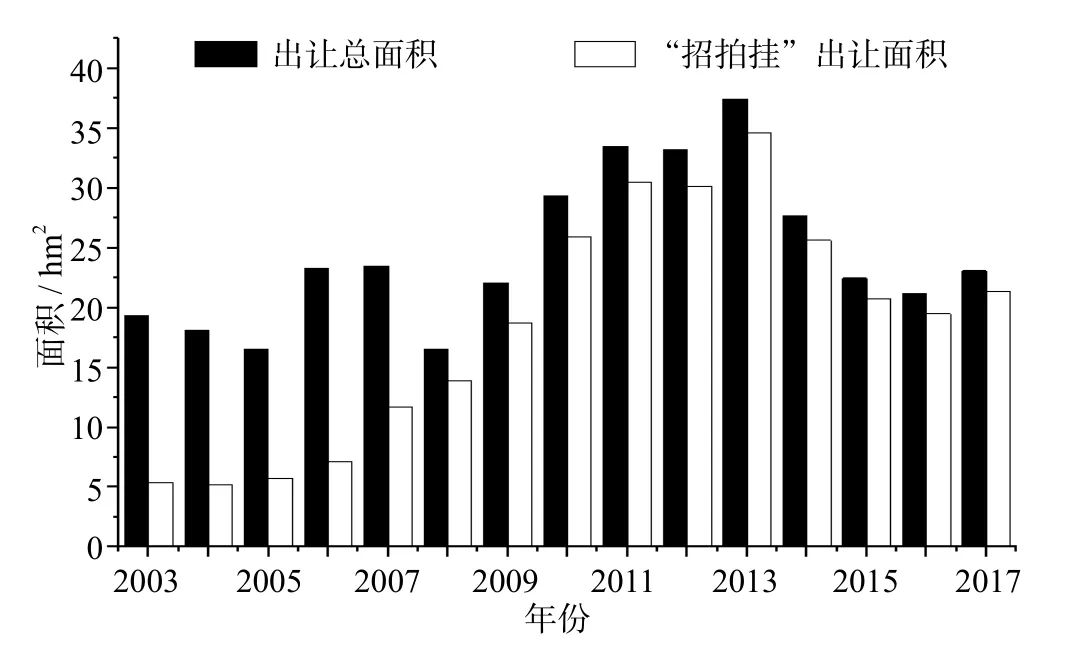

城市方面,1981年,國(guó)有土地有償使用的實(shí)踐在深圳、合肥、撫順、廣州等地相繼進(jìn)行。土地有償使用打破了原來(lái)行政劃撥的方式,為土地制度改革提供了一定的經(jīng)驗(yàn),但未涉及土地市場(chǎng)機(jī)制。1982年,黨的十二大明確提出計(jì)劃與市場(chǎng)之間的關(guān)系是計(jì)劃為主、市場(chǎng)為輔,市場(chǎng)的作用不可忽視,意味著中國(guó)的經(jīng)濟(jì)體制開始由“計(jì)劃經(jīng)濟(jì)”逐步轉(zhuǎn)向“計(jì)劃為主、市場(chǎng)為輔”的社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)。隨著改革的進(jìn)行,行政劃撥方式在實(shí)踐過程中的弊端逐漸顯露,出現(xiàn)了土地利用效率低下、土地資源浪費(fèi)嚴(yán)重等問題,行政劃撥用地方式的改革勢(shì)在必行,農(nóng)村地區(qū)承包制的推廣為國(guó)有建設(shè)用地改革提供了有益的參考[6]。1987年,廣東省深圳市采用市場(chǎng)方式完成了第一宗國(guó)有土地50年使用權(quán)的交易,首次以市場(chǎng)手段配置資源,現(xiàn)行法律下土地使用權(quán)禁止轉(zhuǎn)讓的障礙得以破除。隨著經(jīng)濟(jì)體制改革的發(fā)展,我國(guó)城鎮(zhèn)化迅速發(fā)展[7],土地租賃、入股經(jīng)營(yíng)等方式開始活躍起來(lái)。1988年修正的《土地管理法》,明確規(guī)定實(shí)行國(guó)有土地有償使用制度,為土地市場(chǎng)的發(fā)展提供了法律保障。進(jìn)入21世紀(jì)以后,國(guó)有土地市場(chǎng)得到快速發(fā)展,2005—2013年,土地市場(chǎng)規(guī)模、價(jià)格與市場(chǎng)化程度分別提升113.66%、274.09%和37.07%[15]。“土地收購(gòu)—儲(chǔ)備—開發(fā)—出讓”機(jī)制逐漸形成,城市土地“招拍掛”出讓逐漸活躍起來(lái)[16],2003—2017年我國(guó)土地出讓面積及“招拍掛”出讓面積和價(jià)款變化如圖3、圖4所示。

圖3 2003—2017年土地出讓及“招拍掛”出讓面積(數(shù)據(jù)來(lái)源:由各年《中國(guó)國(guó)土資源統(tǒng)計(jì)年鑒》整理)

圖4 2003—2017年土地出讓價(jià)款變化情況(數(shù)據(jù)來(lái)源:由各年《中國(guó)國(guó)土資源統(tǒng)計(jì)年鑒》整理)

1.3 全面深化改革的新時(shí)期(2012年至現(xiàn)在):從城鄉(xiāng)分離到城鄉(xiāng)融合發(fā)展

2012年,黨的十八大提出“推動(dòng)城鄉(xiāng)一體化發(fā)展”,在發(fā)展城市的同時(shí),也要兼顧農(nóng)村。2013年,“建立統(tǒng)一的城鄉(xiāng)建設(shè)用地市場(chǎng)”的提出,拉開了全面深化改革的序幕,市場(chǎng)配置資源由“基礎(chǔ)性”逐步轉(zhuǎn)向“決定性”。2015年,中央在全國(guó)選取33個(gè)地區(qū)①33個(gè)試點(diǎn)地區(qū):北京市大興區(qū)、天津市薊縣、河北省定州市、山西省澤州縣、內(nèi)蒙古自治區(qū)和林格爾縣、遼寧省海城市、吉林省九臺(tái)區(qū)、黑龍江省安達(dá)市、上海市松江區(qū)、江蘇省武進(jìn)區(qū)、浙江省義烏市、浙江省德清縣、安徽省金寨縣、福建省晉江市、江西省余江縣、山東省禹城市、河南省長(zhǎng)垣縣、湖北省宜城市、湖南省瀏陽(yáng)市、廣東省南海區(qū)、廣西壯族自治區(qū)北流市、海南省文昌市、重慶市大足區(qū)、四川省郫縣、四川省瀘縣、貴州省湄潭縣、云南省大理市、西藏自治區(qū)曲水縣、陜西省高陵區(qū)、甘肅省隴西縣、青海省湟源縣、寧夏回族自治區(qū)平羅縣、新疆維吾爾自治區(qū)伊寧市。作為農(nóng)村“三塊地”②三塊地改革:農(nóng)村土地征收、集體經(jīng)營(yíng)性建設(shè)用地入市、宅基地制度改革。改革試點(diǎn)。試點(diǎn)開展以來(lái),首宗農(nóng)村集體經(jīng)營(yíng)性建設(shè)用地使用權(quán)拍賣在貴州省湄潭縣成功交易。同年,中央在全國(guó)選取15個(gè)地區(qū)③15個(gè)試點(diǎn)地區(qū):青海省湟源縣、西藏自治區(qū)曲水縣、安徽省金寨縣、江蘇省武進(jìn)區(qū)、陜西省高陵區(qū)、福建省晉江市、新疆維吾爾自治區(qū)伊寧市、四川省瀘縣、江西省余江縣、湖北省宜城市、寧夏回族自治區(qū)平羅縣、湖南省瀏陽(yáng)市、云南省大理白族自治州、天津市薊縣、浙江省義烏市。進(jìn)行“宅基地制度改革”試點(diǎn),各地區(qū)通過探索,在一定程度上增加了農(nóng)民的財(cái)產(chǎn)收益。浙江義烏作為試點(diǎn)地區(qū)之一,宅基地“三權(quán)分置”制度設(shè)計(jì)方案為其他地區(qū)改革提供了參考,為其他地區(qū)開展工作提供了一定的經(jīng)驗(yàn)。而且集體建設(shè)用地不能與國(guó)有建設(shè)用地同權(quán)同價(jià)的障礙在2019年修正的《土地管理法》中得以破除,同時(shí)為城鄉(xiāng)一體化發(fā)展提供了保障。

2 我國(guó)土地制度改革與市場(chǎng)化改革的歷史經(jīng)驗(yàn)

2.1 始終堅(jiān)持社會(huì)主義公有制,充分尊重農(nóng)民主體地位

全民所有和集體所有是我國(guó)社會(huì)主義公有制的兩種形式。新中國(guó)成立以后,黨和政府便開展土地改革探索,通過農(nóng)業(yè)合作社、人民公社等改革確定了農(nóng)村土地集體所有制為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)制度之一。保護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益,既是土地制度改革的底線之一,也是土地制度改革的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)。發(fā)端于安徽鳳陽(yáng)小崗村的家庭聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制,用集體所有、承包經(jīng)營(yíng)的方形式代替了以往集體所有、集體經(jīng)營(yíng)的形式,首次實(shí)現(xiàn)了所有權(quán)和承包權(quán)的兩權(quán)分離,使得生產(chǎn)資料掌握在農(nóng)民手中。新中國(guó)成立70多年來(lái)土地制度的演變與實(shí)施都是注重發(fā)揮農(nóng)民的創(chuàng)造性精神、充分尊重農(nóng)民主體地位、為農(nóng)民謀利益。

2.2 逐步建立以政府主導(dǎo)、市場(chǎng)為主體的資源配置方式

在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)期,所有資源的配置均由政府壟斷,實(shí)行統(tǒng)一集中的經(jīng)營(yíng)方式,政府是改革的主體。在新中國(guó)成立初期的土地改革運(yùn)動(dòng)中,政府將封建地主占用的土地?zé)o償分配給農(nóng)民;之后的農(nóng)業(yè)初級(jí)社、高級(jí)社、人民公社化運(yùn)動(dòng)都是由政府主導(dǎo)。自改革開放以后,市場(chǎng)的作用逐漸顯露出來(lái),國(guó)有土地有償使用開啟了以市場(chǎng)方式出讓土地的先河。進(jìn)入21世紀(jì)后,以“招拍掛”出讓土地的交易越來(lái)越多,市場(chǎng)配置資源的作用越發(fā)明顯,尤其是在2013年提出要建立城鄉(xiāng)統(tǒng)一的建設(shè)用地市場(chǎng)以后,土地市場(chǎng)范圍得到進(jìn)一步擴(kuò)大。自2015年開展“三塊地”改革試點(diǎn)以來(lái),各試點(diǎn)地區(qū)均探索出相應(yīng)的成功經(jīng)驗(yàn),70多年的變遷表明,“政府主導(dǎo)、市場(chǎng)為主體”的資源配置方式是管理土地資源的根本途徑。

2.3 法治化是土地制度與市場(chǎng)化改革的重要保障

新中國(guó)成立70多年來(lái),通過法律的強(qiáng)制性作用推動(dòng)土地制度的改革,《憲法》《土地管理法》《中華人民共和國(guó)物權(quán)法》等一系列法律,以及其他有關(guān)行政法規(guī)和地方性法規(guī)形成了比較完整的關(guān)于土地的法律法規(guī)體系,為土地制度改革提供了重要法律保障。改革需要勇于實(shí)踐,“承包責(zé)任制”正是農(nóng)民自主創(chuàng)新的結(jié)果,突破了當(dāng)時(shí)法律法規(guī)的限制,促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。但是,如果不遵循法律法規(guī)而進(jìn)行土地制度、市場(chǎng)化改革,或者說鉆法律的空子、打擦邊球等會(huì)引發(fā)一系列嚴(yán)重的后果,造成土地資源管理混亂,農(nóng)民權(quán)益得不到有效保障等。從70多年的改革實(shí)踐來(lái)看,“承包制”“土地流轉(zhuǎn)”“三權(quán)分置”等改革成功的經(jīng)驗(yàn)上升到法律法規(guī)層面,正是符合我國(guó)國(guó)情、中國(guó)特色社會(huì)主義法治道路的,是改革不斷創(chuàng)新的保障。

3 展望

3.1 處理好市場(chǎng)與政府的關(guān)系,更好地發(fā)揮市場(chǎng)的決定性作用

2020年10月,黨的十九屆五中全會(huì)提出了“十四五”時(shí)期我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo),市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制更加完善,通過不斷探索,使得產(chǎn)權(quán)制度改革和市場(chǎng)化配置取得重大進(jìn)展,建成高標(biāo)準(zhǔn)的市場(chǎng)體系。因此,未來(lái)應(yīng)該注重政府與市場(chǎng)關(guān)系的研究,具體應(yīng)該包括:政府與市場(chǎng)關(guān)系的動(dòng)態(tài)聯(lián)動(dòng)研究、征地制度與集體經(jīng)營(yíng)性建設(shè)用地入市制度的完善、土地市場(chǎng)交易動(dòng)態(tài)模型構(gòu)建、政府宏觀土地調(diào)控政策。

3.2 深入推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)城鄉(xiāng)一體化市場(chǎng)體系建設(shè),提高土地市場(chǎng)化水平

自2013年國(guó)家提出要建立城鄉(xiāng)統(tǒng)一的建設(shè)用地市場(chǎng)以來(lái),經(jīng)過幾年的試點(diǎn)探索,在2019年修正的《土地管理法》中從法律層面破除農(nóng)村集體建設(shè)用地與國(guó)有建設(shè)用地不能同權(quán)同價(jià)的障礙。而且在“十四五”規(guī)劃中把推進(jìn)要素市場(chǎng)化改革作為單獨(dú)的一個(gè)章節(jié)。因此,未來(lái)一段時(shí)期內(nèi),高標(biāo)準(zhǔn)城鄉(xiāng)一體化土地市場(chǎng)體系建設(shè)是土地市場(chǎng)發(fā)展的重大目標(biāo)之一,具體應(yīng)該包括:土地增值收益與分配體系、城鄉(xiāng)統(tǒng)一的建設(shè)用地價(jià)格測(cè)算機(jī)制、城市建設(shè)用地二級(jí)市場(chǎng)體系建設(shè)、差異化的土地市場(chǎng)體系與土地金融市場(chǎng)。

3.3 深化農(nóng)地制度改革,助推全面鄉(xiāng)村振興

農(nóng)地制度關(guān)乎廣大農(nóng)民權(quán)益,2020年年底,我國(guó)宣布脫貧攻堅(jiān)的全面勝利,在“十四五”時(shí)期重點(diǎn)是全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興,農(nóng)地制度改革將成為鄉(xiāng)村振興的重要抓手。因此,未來(lái)的研究重點(diǎn)應(yīng)該包括:土地經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)的多元化實(shí)現(xiàn)機(jī)制、現(xiàn)代化的農(nóng)村產(chǎn)權(quán)制度構(gòu)建、農(nóng)村集體建設(shè)用地入市改革與農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展、征地制度收益分配改革。