護理人力配置+定位協作團隊在多發性創傷救治患者護理中的效果觀察

李 靜,劉 剛,袁群弟,董浩宇

(東莞市 厚街鎮厚街醫院急診科 廣東 東莞 523900)

多發性創傷主要指多種致傷因素影響下,機體器官、組織受到2處之上創傷,疾病主要特點為傷勢嚴重、病情變化快、失血量大,常會伴發生理功能紊亂、失血性休克,搶救不當則可直接威脅患者生命安全。近年隨著社會快速發展,疾病發病率呈逐步提升趨勢,為幫助患者身體康復便需選取有效護理方式。其中護理人力配置主要解決人力資源分配問題,可極大提升護理人員工作效率,定位協作團隊則可充分發揮團隊協作優勢,有效提升護理質量。本文選取我院收治的多發性創傷救治患者147例,探討護理人力配置+定位協作團隊在多發性創傷救治患者護理中的效果,現報道如下。

1.資料與方法

1.1 一般資料

選取東莞市厚街鎮厚街醫院2019年5月—2020年5月收治的147例多發性創傷救治患者,隨機數字表法分為對照組(= 73)和觀察組(= 74)。對照組男36例,女37例;年齡17~52歲,平均年齡(38.24±1.35)歲;受傷至就診時間20 min~2 h,平均(1.02±0.12)h;受傷原因:擊打傷16例、墜落傷21例、交通事故傷36例。觀察組男38例,女36例;年齡18~51歲,平均年齡(38.30±1.28)歲;受傷至就診時間21 min~3 h,平均(1.10±0.15)h;受傷原因:擊打傷18例、墜落傷22例、交通事故傷34例。兩組一般資料比較,差異無統計學意義(>0.05),具有可比性。

納入標準:①患者入院時間均為受傷后3 h內;②患者主要創傷位置為胸、腹、臟器;③患者均有不同程度休克;④患者簽署知情同意書。排除標準:①嚴重肝腎功能損傷患者;②合并惡性腫瘤疾病患者;③合并血液系統疾病患者。

1.2 方法

對照組給予常規性護理。首先分析患者心理、生理狀況,整合患者病情之后列出護理診療計劃,繼而制定有關護理措施,最后評估護理效果。

觀察組采用護理人力配置+定位協作團隊護理。護理人力配置及護理護士長、搶救組長、處置護士、處方聯絡護士。護士長安排每名成員具體工作內容;搶救組長需要有豐富搶救能力、臨床經驗,可精準評估病情,熟悉患者病情特征,掌握搶救監護設備,短時間內即可依據搶救要求完成搶救步驟;處置護士要求可精確完成操作;處方聯絡護士需協助醫生配制藥物并負責聯絡。在進行病情評估時輕癥患者主要以輕度軟組織損傷為主;中度患者常會出現閉合性骨折以及軟組織挫傷,但生命體征基本平穩;重癥患者主要損傷類型為顱內損傷、開放性骨折以及多發性臟器損傷、嚴重感染或者休克。處方聯絡護士。不僅需依據醫囑準備好各種藥物,同時在接診之后也需快速探查患者傷情,并快速聯絡值班醫生。在醫生到達搶救室時要求護理人員利用自身專業搶救技能為患者進行應急處理,主要為腦復蘇、心肺復蘇、氣管插管干預。搶救組長快速評估患者傷情,其中主要評估:神經系統、循環系統、呼吸系統。其中對于嚴重創傷患者需一邊評估一邊搶救。對于生命體征不穩定患者立即進行心肺復蘇、心搏呼吸驟停干預,昏迷患者幫助其保持呼吸通暢并進行異物清除,防止舌后墜,同時將患者置于臥位頭轉向一側保證呼吸道通暢;也為患者進行氧氣吸入,通過此種方式提升組織血氧含量,改善身體缺氧問題,糾正自身低氧血癥。給氧過程中需依據患者呼吸困難狀況以及血氣分析結果隨時調整氧氣濃度、給氧時間,必要情況為患者進行氣管插管或者氣管切開,呼吸機輔助呼吸。頸椎損傷患者幫助其維持頸椎制動。處置護士依據患者病情進行護理。為患者建立靜脈通道,盡快恢復循環血量,患者進入醫院之后即為其快速建立2條、3條靜脈通道,防止患者出現失血性休克,也可選擇較大靜脈,便于提升輸液速度、準確度,穿刺位置則需盡可能避開受傷肢體遠端,穿刺困難患者則需接受靜脈切開置管輸液。留取血液標本,依據醫囑快速平衡鹽液以及輸血措施。抗休克過程中快速將患者送往手術室探查止血效果,為幫助患者接受治療提供支持;當患者胸部受傷損傷之后關閉創口,及時修補創傷,對于出現心包填塞患者快速進行穿刺減壓;對于傷口出血患者,快速加壓傷口包扎控制出,主要止血方式為指壓法,壓好出血口以及患者近端血管,之后使用加厚敷料包扎,適當抬高傷口,使用簡易夾板進行固定。一般情況可不使用止血帶,除非發現大血管損傷或者無法制止的大出血,在使用止血帶時要求襯以布料,防止缺血過久引發問題;顱腦受損患者則需使用20%甘露醇靜脈滴注;確定需接受手術治療患者則需盡早做好準備;對于脊椎和四肢受損患者,選擇合適方式進行固定,避免臥位骨折出現屈曲,高頸段脊髓損傷患者需做好吸痰、給氧,必要情況需切開氣管、氣管插管;腹部受損嚴重患者需觀察損傷動態,確診后觀察剖腹狀況;心理護理干預,由于多發性損傷患者多數屬于意外傷缺乏心理準備,對于受傷后果存在較多顧慮,常會出現焦慮和擔憂等情緒,此時護理人員需多關心和體貼患者,使用非語言交流手段,保持從容鎮定態度,提升患者以及家屬安全感、信任感。同時也需注意環境、語言對于患者心理壓力,主動和患者溝通,并為其提供搶救信息,減少心理負擔,確保工作順利進行。

1.3 觀察指標

(1)對比兩組搶救效率。其中主要對比搶救反應時間、轉入急診科所需時間、現場搶救所用時間。(2)對比兩組搶救有效率。顯效:患者器官以及肢體功能均徹底康復;有效:患者器官肢體以及損傷位置得到顯著改善;無效:患者出院之后器官和肢體依然有各種問題。總有效率=(顯效+有效)例數/本組總例數×100%。(3)對比兩組患者不良心理狀況評分。主要使用焦慮自評量表、抑郁自評量表進行評估,轉換為百分制計分評估,其中得分越高問題越嚴重。主要對比患者護理前和護理后評分。(4)對比兩組患者各種不良反應發生率。其中主要對比:發熱、惡心嘔吐、顱內壓升高。

1.4 統計學方法

2.結果

2.1 兩組患者搶救效率比較

護理后,觀察組患者現場搶救時間、搶救反應時間和轉入急診科時間均短于對照組,差異均有統計學意義(<0.05),見表1。

表1 兩組多發性創傷救治患者搶救效率指標比較( ± s, min)

2.2 兩組患者搶救有效率比較

護理后,觀察組搶救總有效率高于對照組,差異有統計學意義(<0.05),見表2。

表2 兩組多發性創傷救治患者搶救有效率比較[n(%)]

2.3 兩組患者不良心理狀況評分比較

護理前,兩組患者焦慮和抑郁評分對比,差異無統計學意義(>0.05);護理后,觀察組患者抑郁和焦慮心理評分均低于對照組,差異有統計學意義(<0.05),見表3。

表3 兩組多發性創傷救治患者心理狀況評分比較( ± s,分)

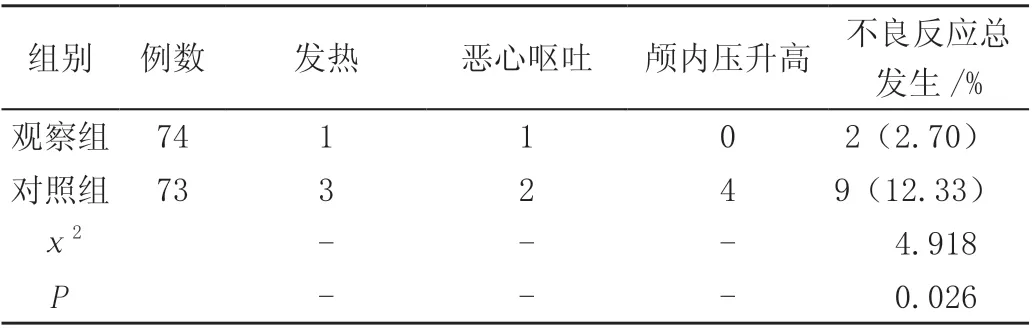

2.4 兩組不良反應發生率比較

護理后,觀察組不良反應總發生率低于對照組,差異有統計學意義(<0.05),見表4。

表4 兩組多發性創傷救治患者不良反應比較(例)

3.討論

多發性創傷為搶救過程中常見疾病,患者得不到有效搶救則會引發嚴重后遺癥,直接威脅患者生命安全。雖然基礎性護理方式可保證患者搶救成功,但部分患者依然會因為搶救護理過程中分工不當影響搶救效率。護理人力配置、定位協作團隊干預時通過對護理人員科學分工,不僅可有效提升搶救效率同時也可提升護理專業性,本次研究即對不同護理方式效果進行對比。

護理人力配置+定位協作團隊進行護理時,主要優勢為所有成員均進行分工,可做到科學搭配,進而為患者搶救爭取時間。多發性創傷患者主要問題為休克,此為病死率較高的主要因素,因此患者搶救過程中關鍵方式在于提升急救效率,使得患者可在黃金1 h內逐步恢復生命體征平穩。觀察組進行護理之前即對于具體搶救小組人員進行分配,護士長主要負責安排工作,搶救組長則負責領導具體搶救工作,為搶救的核心人員,因此必須熟悉患者病情可使用各種搶救設備,處置護士以完成精細化操作為主,聯絡護士則以協助醫生用藥和聯絡人員為主。在接到患者之后主要由處方聯絡護士進行人員通知并準備好各種設備和藥物,之后利用自身技能進行基礎性搶救,為之后搶救打下基礎。搶救組長作為護理核心力量,主要負責對于患者病情進行評估,并指導其他護理人員進行搶救,使得患者可于最短時間恢復呼吸道通暢,防止頸椎損傷。處置護士作為搶救過程中輔助性角色,主要輔助搶救組長進行搶救,幫助患者控制致命性并發癥,在為患者進行護理時主要將患者問題分為:顱腦受損、胸部受損、脊椎受損、四肢受損、腹部受損,對于不同受損位置均有對應干預方式,通過此種方式可保證患者得到有效治療。在為患者具體護理措施實施過程中,主要依據之前患者病情評估狀況,靜脈通道建立主要目的為幫助患者可快速接受輸液,減少機體缺血。對于失血較為嚴重患者則快速進行止血干預,不僅使用加壓傷口包扎方式控制出血同時也采用止血帶進行干預,通過此種方式有效控制出血。由于患者病情突發性以及對于后果的擔憂,因此常會出現焦慮和抑郁等心理,因此護理時也需重視和患者以及家屬溝通,通過此種方式不僅可幫助患者正確認識疾病也可有效降低不良心理。本文結果顯示:觀察組現場搶救時間、轉入急診科時間以及搶救反應時間均短于對照組,差異均有統計學意義(<0.05)。此種情況主要原因為,患者入院之后即可得到護理人員評估,并由接診人員進行搶救,且患者各種問題均有對應預案,因此可使得患者自身問題得到良好處理,進而極大提升搶救效率,因此各指標好轉時間更短。對于患者搶救效率進行分析時發現,觀察組搶救總有效率高于對照組,差異有統計學意義(<0.05)。此種情況和患者接受人力配置干預時,專業化程度、搶救效率高有關,因此使得患者危險性降低,搶救有效率更高。對于患者各種心理狀況評分對比時,觀察組患者焦慮和抑郁狀況評分低于對照組,差異有統計學意義(<0.05)。由于患者接受人力配置以及定位協作團隊聯合干預時,不僅可使得護理人員任務分配更為均衡,同時也可極大提升工作效率,患者在接受護理過程中完全可感受到搶救流程的專業性,進而有效提升自身安全性。對各種不良反應發生率分析時發現,觀察組不良反應總發生率低于對照組,差異有統計學意義(<0.05)。此種狀況則和搶救過程中安全性得到極大提升有關。

綜上所述,多發性創傷救治時采用護理人力配置+定位協作團隊方式護理可有效提升搶救效率及有效率,減少不良反應,值得臨床應用。