“存量時代”背景下城市歷史性社區的適老化改造研究

——以漢潤里為例

遆升,陳熙

(武漢輕工大學藝術設計學院,湖北 武漢 430023)

1 設計背景

在持續30多年的高速增長后,當今城市已經進入高存量和高庫存的時代,大規模的城市建設已經漸漸褪去,中央城市工作會議明確把“框定總量、限定容量、盤活存量、做優增量、提高質量”作為未來城市建設發展的重要方針。“十三五”規劃《建議》也提出:堅持最嚴格的耕地保護制度,堅守耕地紅線[1]。上海新增建設用地只有約60km2,成都2018年只有 202km2,杭州 2020年則只有3.2km2。而對比武漢市發布的城市建設用地來看,未來武漢市住宅建設用地僅有12km2,可見武漢住宅用地已到“天花板”,未來會大量地偏向對于老建筑的改造。

當前城市老舊社區適老化改造覆蓋面比較窄,且內容單一。針對社會救助老人的服務較多,針對普通的老人較少。社區資源利用不夠充足,社區養老設施大多由財政支出,而社區服務主體沒有形成多樣化互補機制,未能充分地利用社區內部資源,缺少適老化資源的互補[2]。

目前國內對于歷史性住宅的更新實踐多是由政府主導的“舊區改造”,以粗獷的手法大拆大建,追求“短、平、快”的效果,導致城市肌理和文化的快速消亡。如寧波的北外灘、月湖,和上海的新天地等。國內對于歷史住宅社區文化的保護方面也有嘗試,如同濟大學的王麗麗[3]在2015年對徐匯區X弄的更新探索中,以協商漸進式的居住改善方式來解決社區問題;萬勇[4]對于上海里弄的保護與更新,圍繞房地產開發、原住民自發、地區政府組織等三個角度,提出種種更新保護方式。

本研究選取武漢代表性歷史街區住宅且地處核心地帶的漢潤里作為研究對象,采用微調式、柔性介入的更新策略希望尋找到城市歷史性社區的適老化、社區現代生活的兼容性和歷史文化延續的解決方法。

2 漢潤里概況

漢潤里作為武漢的城市歷史性社區,極其具有代表性意義,居住區整個為單元聯排式住宅,建筑為四合院和西方住宅的結合體,整體是雙層磚木結構,進深大內空高中間圍合出天井為其采光。外墻仿麻石粉刷,門窗上有精雕細琢的紋飾,內部用木板分割空間入戶為堂屋。

目前社區建筑的自身老化嚴重,且現代需求無法滿足,導致居民產生自發改建的行為,并且社區老齡化嚴重,年輕人較少,社區適老化設施和基礎設施無法跟上,導致社區失去活力。

3 漢潤里現狀評估

3.1 人口及功能現狀

社區內居住20-40年的和1-10年的占絕大部分比例,但是居住40年以上的居民則占五分之一之多,可見社區老年人之多和鄰里關系的密切。職業和收入也不同,大多為低收入人群和職業,學生也占絕大部分比例。

漢潤里內部功能較為單一,功能缺乏,無法適應現代生活。且社區內部無任何無障礙設施,對于老年人的生活體驗較差,容易發生意外。

3.2 建筑現狀

80%的居民居住面積在4~15㎡之間,且80%的居民都進行了建筑增改建,加建和改建的部分大多簡陋不堪,且嚴重損害建筑肌理。水平方向上是在天井處加建臥室、衛生間,在樓梯間加建儲藏間,在過道處加建廚房和儲藏室等[6];垂直方向主要是在室內加建隔層,用于休息和睡眠,屋頂則使用塑料頂棚。空間格局上,二開間的二層樓梯間大多增改建為儲藏室,三開間的樓梯間則當作入戶玄關來使用,在一層則多改建和增建儲藏室、衛生間和廚房等功能[7]。

社區缺乏適老化需求,樓梯設置適老化扶手,方便老年人通行,樓梯寬度需1200mm,足夠老年人通行,需設無障礙過道,輪椅轉彎半徑750mm。洗手臺需設置垂直把手方便老年人洗手,廁所位內設坐便器,兩側距離地面700mm處設置長度不小于700mm的水平安全抓桿,另側設高1.40m的垂直安全抓手入口處設置輔助把手供老年人使用[8]。

3.3 公共空間現狀

保潔系統較為完善,但是沒有專門的垃圾回收系統及垃圾車通道。停車系統,社區現有的停車空間為主干道,但嚴重阻礙了消防通道[9]。社區整體公共活動空間較少,居民的室外活動一般都在巷道中進行,所以針對社區的設計改造是非常需要一處合適的公共活動空間來作為居民的活動地。

4 存量時代下城市歷史性社區適老化改造策略

4.1 設計原則

存量時代下城市歷史性社區的改造應圍繞適老性、兼容性和文化延續性的三個關鍵性原則展開。適老性是考慮到社區居民普遍老齡化,是社區安全性的保證,適老化新功能的引入,有利于長期生活于其中的居民生活形態的延續和生活品質的提升;兼容性是讓歷史性社區可以兼容現代人的生活;文化延續則是運用微調式、柔性介入的更新策略,盡量減少歷史性建筑的原貌破壞,修復建筑老化肌理,加強建筑結構,有利于漢潤里的有機更新,使歷史社區保持文化的延續。

4.2 設計策略

4.2.1 完善社區功能業態

本研究將社區引入老人之家、社區活動中心、社區花園、藝術家工作室、快遞店、社區停車場、社區花園、商業空間、垃圾回收站等功能激發商業活力,引入新鮮血液,激發漢潤里內部活力,引入老年人之家增加對集體高齡老人的照顧和減少他們的空虛寂寞感,引入廣場空間大大提高漢潤里居民的積極性和熱鬧感,引入商業區增加對外來游客的吸引,激發社區活力和經濟增長。

4.2.2 改善社區交通流線

本研究引入18個普通車位和2個無障礙停車位,在各入口設立門禁,保護居民財產安全。改造后的人車動線更加明確,并且新增加了一條消防通道,以更好地保障路居民的生命安全。各入口分工清楚且考慮到社區老年人數量較多,各入口皆設有無障礙通道,方便老年人的通行。且在部分入口附近設有公共衛生間。

4.2.3 彌補社區公共空間功能

社區中心廣場是居民室外游玩、活動、會議的主要部分,該區域包含了棋牌、聊天、健身及種植等功能。該區域需包含景觀座椅、景觀廊架、樹池、文化墻四個部分。每個部分的功能都與其他部分相接應[10]。

為補充社區老人的活動空間,建造具有下棋、聊天、種植、宣揚社區文化等多功能的一個無障礙長廊。該場地有著可拆卸椅凳,豐富了長廊的故事性。還設有自助花架,由居民自愿領種,在豐富了老年人生活的同時,也增加了長廊的可觀賞性與趣味性,長廊的來回入口皆設置了無障礙通道,方便老年人的進出。

社區的綠化較低,只有百分之五左右,而對老年人的調查中發現對種植花草有著較高的需求,同時為了提升社區整體活力,可增加社區花園板塊,并在花園的設計時,增加了蚯蚓塔、堆肥器以及植物的越冬系統的等功能。

社區主要人群為老年人,所以在對停車場的設計過程中,考察了老年人對停車場地的需求,在保證停車最大化的同時,保證無障礙停車位的最低需求數量。無障礙停車位比普通停車位所占空間更大,無障礙停車位的間距需要達到1.2m的距離,數量上需要占到總比例的0.5%。

4.2.4 完善社區建筑內部功能

建筑外立面所需要保留的區域是那些歷史的、結構完好的以及具有保留價值的區域,對其加以保留和修復。對于建筑結構損毀嚴重,由于空間潮濕所腐蝕的建筑結構,運用現代的建筑手段將結構加固,將裂縫和掉墻磚的建筑表皮加以修復填充裂縫修復損壞的建筑立面,在保留歷史建筑風格的同時做到建筑的有機可持續修復。優化內部空間體系,完善功能業態。在居住區采用優化平面空間,引入適老化新功能的設計原則。其他部分區域采用功能的置換,通過增加商業空間、廣場、活動中心、老人之家、快遞店等空間功能改變里分的原有居住空間,增加社區活力。

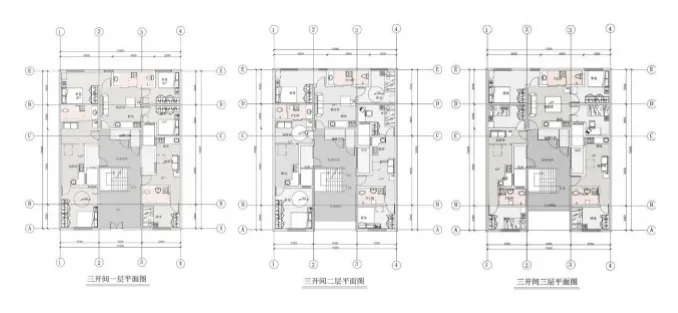

住宅用完全整齊劃一的方式進行,需要根據每一棟的居住者具體的情況和需求進行適應性調整。下面以漢潤里11號住宅改建為例:加固建筑結構,拆除違章加建,以達到完善成套率的設計為目的(如圖1)。原住房由于位置偏小,且前天井和后天井周圍的居住空間面積不同,所以導致后天井處的居民生活更加的擁擠,所以在盡量不改變建筑外觀和肌理的前提下,增加層數,增加居住面積,使居民的居住面積更加的寬敞,成套率更加的齊全;社區活動中心引入主題講座、交流會、特展、表演、琴藝、花展、茶道、書畫等。將年輕人的活動等引入空間,不僅豐富了老年人的生活而且提高了社區活力,減少了老年人的孤獨空虛感。

圖1 漢潤里11號住宅改造圖

5 結語

本次研究針對城市歷史性住宅適老化改造,以漢潤里社區為例,探索改造與保護策略。設計運用微調式、柔性介入的更新策略,采取漸進式更新模式,通過對既有建筑的分析評估循序漸進,健康可持續地更新改造,再現歷史風貌的原生態保護方式,對社區有利資源加以利用,突出問題分類解決,盡可能地恢復漢潤里本來的面貌,在保留城市肌理與場所記憶的同時修復老化的神經系統,使居民得以在傳統街區的鄰里環境中延續現代生活,同時通過帶動一定的旅游發展提升該片區的城市活力。將社區適老化和現代生活相結合,在保證鄰里生活和歷史文脈的同時提高老年人的生活質量,進而將趨于衰敗的里分住宅重新煥發新生。