植物內生菌在食用農產品質量安全與營養品質調控中的研究進展

徐重新 仲建鋒 高美靜 盧莉娜 劉賢金 沈燕

(江蘇省農業科學院農產品質量安全與營養研究所 江蘇省部共建國家重點實驗室培育基地-江蘇省食品質量安全重點實驗室, 南京 210014)

食用農產品是人們日常生活最基本的需求,也是加工食品最基礎的原料,是維系社會穩定和發展的最基本的物質保障。質量安全與營養品質是評價食用農產品價值和功能的最基本也是最重要指標,然而食用農產品在產供過程鏈中,威脅其質量安全、影響其營養品質的風險因子眾多。質量安全危害物風險方面,從產地環境中的重金屬、生產過程中的有毒有害農藥投入品到供應過程中的食源性致病微生物,乃至品種生命周期自身代謝產生或從環境中吸附的毒素物質等[1]風險因子層出不窮。而營養品質指標方面,食用農產品中水分、碳水化合物類、蛋白類、脂肪類、維生素類、膳食纖維類、礦物質類以及特殊的揮發性風味類物質等的含量是較為常見的關鍵性評價指標[2-3],這些物質主要由品種自身遺傳發育基因及新陳代謝過程所決定,同時又受到產地環境、農藥和肥料投入品以及氣候因素等綜合影響。對質量安全與營養品質的人工定向調控,是食用農產品產供過程科技創新引領下安全優質發展的必然要求。從消解產地環境中重金屬[4]、生物毒素[5]等源頭污染物上的技術創新,到生物安全性更高的綠色防控替代化學類農藥投入品[6-7]和綠色有機肥料[8]替代化學肥料投入品上的技術創新,再到品種改良[9]以及設施農業智能化[10]調控上的技術創新,涉及生物、化學、物理等多學科集成運用,發展迅猛、日新月異。

生物及其衍生產物是食用農產品質量安全與營養品質綠色調控的主要形式,是技術創新發展的主要方向,其中植物內生菌及其衍生產物又扮演者重要角色。植物內生菌幾乎存在所有高等級植物體內,是植株正常生活史過程中不可或缺的共生菌,一些特殊的菌種在一定程度上還能輔助調控植株生長發育和新陳代謝,是挖掘微生物農藥、肥料以及改善作物環境脅迫適應能力和增產提質的巨大資源庫[11]。目前報道的植物內生菌主要分為內生真菌、內生細菌和內生放線菌三大類型。它們主要通過與宿主作物互利共生如固氮[12]、固磷[13]和趨利避害如吸附礦質營養元素[14]、耐受有毒重金屬[15]、降解農藥危害物[16],以及通過次生代謝產物如植物激素[17]、生物堿類[18]、水解酶類[19]、抗生素類[20]物質直接或間接參與調節宿主作物生長發育進程、吸收和蓄積營養物質、抵御病蟲害等形式,從而實現在食用農產品質量安全與營養品質上的定向調控。

本文將近年來有關植物內生菌及其代謝產物在食用農產品質量安全與營養品質調控上的研究進展進行系統梳理歸類,并結合食品、食用農產品質量安全與營養品質評價學科未來發展的大趨勢,進一步就植物內生菌及其代謝產物創新挖掘技術發展及其在食用農產品質量安全與營養品質調控上的潛在創新應用展開深入探討,為食用農產品質量安全與營養品質定向高效綠色調控領域研究提供最新文獻資料和潛在創新思路。

1 植物內生菌在食用農產品質量安全調控中的研究

1.1 調控產地環境風險因子

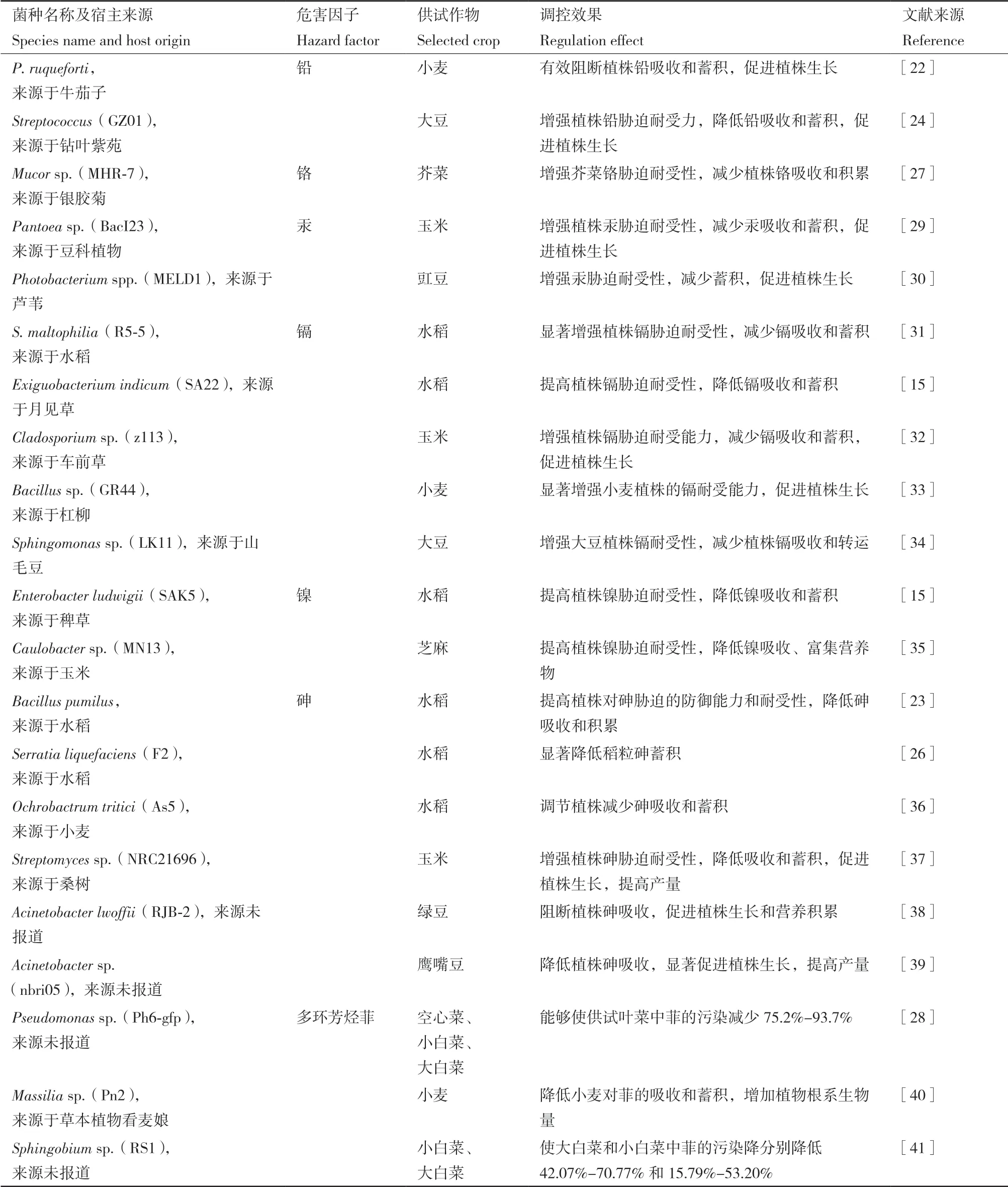

產地環境是主導食用農產品質量安全與營養品質的最基礎也是最核心要素,對其中所存在的風險因子進行調控,是保障食用農產品質量安全乃至提升營養品質的重要舉措。產地環境風險因子來源廣、種類多、危害性持久,其中部分有毒有害重金屬(如汞、鎘、鉛、砷等)[1]、生物毒素(如微囊藻毒素、芋螺毒素、西加毒素等)[1]以及多環芳烴類有機物(如菲、萘、蒽、芘等)[21]對人體和動物具有致突變、致畸、致癌等較為強烈的危害風險,因而成為篩查和防控研究的重中之重。在高濃度危害因子脅迫環境下生長的植物,通常會借助體內外環境微生物體協同調節生理生化代謝,從而達到自身防御或適應危害因子脅迫的目的,而伴生的植物內生菌在這個過程又扮演著重要角色。因此,在高濃度危害因子脅迫環境下生長的植株,是分離獲得可協助植物調控產地環境危害物的植物內生菌的主要來源。將分離到的目標植物內生菌進行馴化并定殖到農作物植株體內,在共生過程中,內生菌主要通過特殊的代謝產物調控宿主植株體內危害因子脅迫響應基因的表達水平[15],并通過分泌吲哚乙酸(IAA)[22]、產鐵載體[23]、合成1-氨基環丙烷-1-羧酸(ACC)脫氨酶[24]以及溶磷作用[25]等多種方式,協同促進宿主植株生長發育,增強植株對危害物的耐受性和適應性,抵御危害物在植株體內遷移,從而降低危害物吸收和蓄積,最終實現調控食用農產品質量安全和營養品質的目的。目前,植物內生菌對食用農產品產地環境風險因子的調控研究,主要聚焦在重金屬汞、鎘、鉻、鉛、鎳、砷和多環芳烴菲等強致癌性危害物上,涉及食用農產品的作物類型涵蓋水稻、小麥、玉米、綠豆、豇豆、白菜、空心菜等,均在一定程度上為供試作物質量安全與營養品質改善起到了積極的作用。Dolphen等[23]和Cheng等[26]分別將分離到的植物內生菌短小芽胞桿菌(Bacillus pumilus)和沙雷氏菌(Serratia liquefaciens(F2))定殖到水稻植株中,均能促進植株生長發育,增強植株砷脅迫耐受性,增加植株生物量積累,降低砷在稻粒上的遷移和蓄積。兩者均發現定殖內生菌能顯著提升宿主植株體內鐵載體水平,而三價鐵陽離子能強力結合砷陰離子形成復合物,由此推測鐵載體在調控宿主作物抵御砷脅迫適應環境以及阻礙砷從環境到根系再向籽粒遷移過程起到了關鍵作用,但具體機理有待進一步解析。Zahoor等[27]從銀膠菊中分離出一株重金屬耐受能力強的內生菌Mucor sp.(MHR-7),將其定殖到芥菜植株上,一方面菌株在宿主體內代謝釋放IAA、ACC脫氨酶以及磷酸鹽等物質,極大促進植株生長發育,增強宿主植株抵御鉻的毒性,另一方面內生菌能將宿主植株從環境中吸附的鉻離子固定菌絲上,由此吸附而來的鉻元素大部分固定在作物根系,從而顯著降低鉻元素向芥菜可食部分遷移和蓄積,達到調控質量安全的目的。顯然,這種植物內生菌的應用優勢,受限于與之相適應的植物種類,只有內生菌僅僅靶向定殖在作物根系而不向可食部分轉移才具有調控重金屬鉻的價值。而Chen等[28]將植物內生菌Pseudomonas sp.(Ph6-gfp)分別定殖到空心菜、小白菜和大白菜上,發現菌株主要集中定殖在宿主植株根系部分,與未接種菌株的對照組相比,3種供試蔬菜的根系和地上植株部位對產地環境中危害物多環芳烴菲的吸收積累量分別減少了93.7%和75.2%,表明定殖的植物內生菌能有效調控宿主蔬菜對產地環境中強致癌物菲的吸收和蓄積,從而提升蔬菜質量安全水平。該供試植物內生菌對多種農作物具有廣譜性的定殖適應能力,相比單一作物定殖適應的菌種而言,這類內生菌在后期馴化和應用上更具優勢和價值,值得予以更大關注(研究實例見表1)。

表1 植物內生菌在食用農產品產地環境危害因子調控上的應用研究實例Table 1 Application of plant endophyte for regulating environmental hazard factors in edible agricultural products

1.2 調控農藥投入品危害物

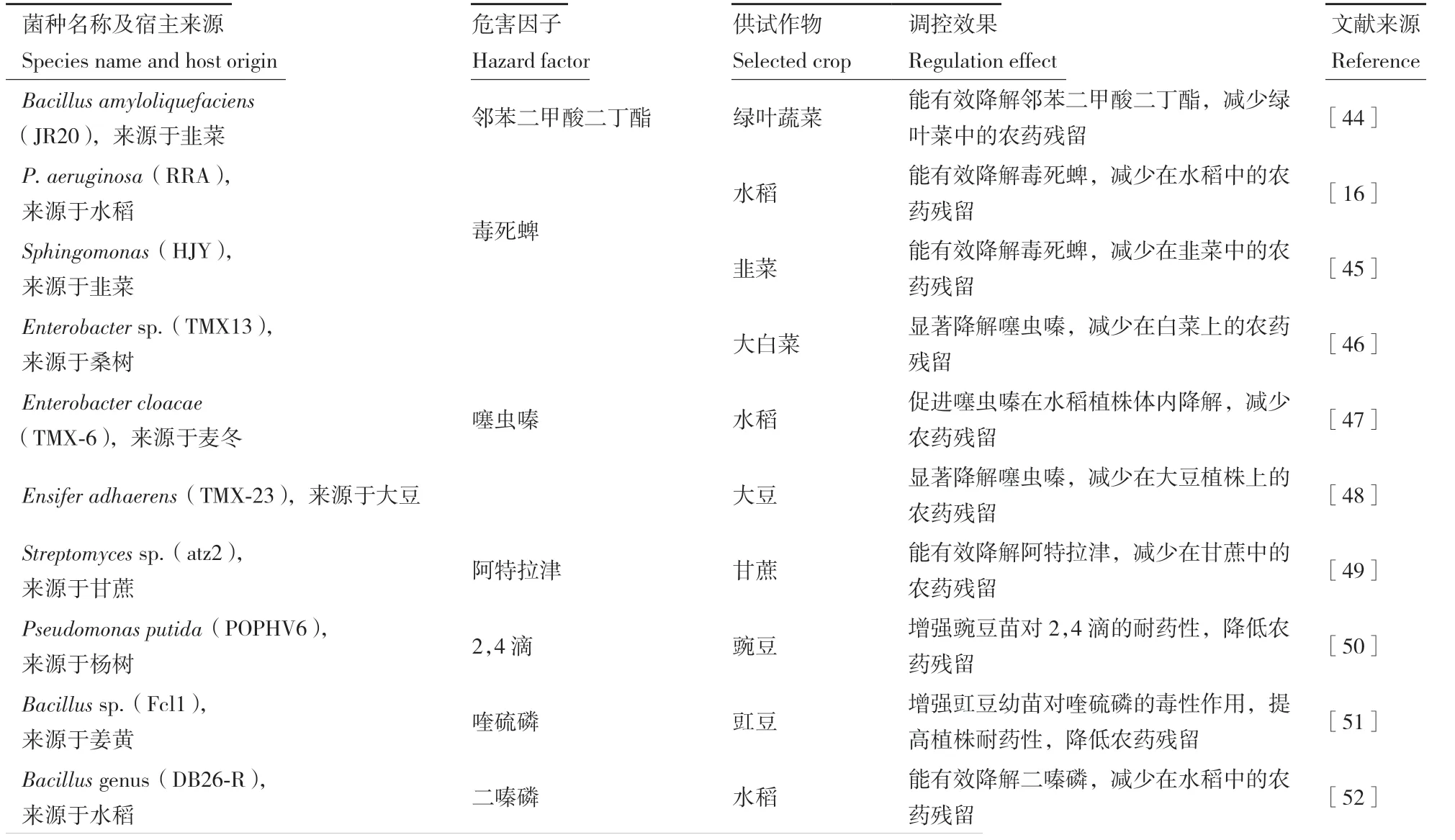

農藥投入品是當今世界食用農產品生產過程中最為依賴的基礎性生產資料,其來源廣、種類多、應用范圍大,在抗蟲、防病、除草、促生長等方面發揮重要作用,是保障農業穩產、增產和農產品營養品質提升的關鍵要素,給人類社會帶來了巨大社會和經濟效益。然而,長期以來市面上絕大多數農藥屬于有毒有害的化學藥品,其殘留對生態環境以及人畜健康的安全隱患巨大[42],是威脅食用農產品質量安全的主要風險因子,備受社會關注。最新修訂版的《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》(GB2763-2021)就涉及了564種農藥在376種(類)食品中多達10 092項最大殘留限量。對農藥投入品殘留進行消解修復以及培育耐藥性更強的農作物是保障食用農產品質量安全和提升營養品質的重要手段,相關研究發展迅猛。以高濃度農藥污染脅迫環境下生長的植物為研究對象,是獲取具有耐受和降解農藥的植物內生菌的主要方式[43],近而將菌種定殖到農作物體內,內生菌就能協同宿主植株降解或抵御農藥遷移,從而在一定程度上調控農藥在食用農產品中的殘留水平,促進植物生長發育,達到保障和提升質量安全與營養品質的目的。目前,依托植物內生菌所能成功調控的農藥類型已經涉及毒死蜱、噻蟲嗪、2, 4滴、阿特拉津、鄰苯二甲酸二丁酯等在農作物生產上較為常用的藥物,宿主對象涵蓋水稻、大豆、豇豆、豌豆、韭菜、白菜、甘蔗等農作物,為提升食用農產品質量安全水平和增強營養品質提供了具有潛在應用價值的創新思路。Yuan等[44]從韭菜植株體內分離獲得了可降解鄰苯二甲酸二丁酯的內生菌Bacillus amyloliquefaciens(JR20),將其定殖到綠葉蔬菜植株上,能顯著提高鄰苯二甲酸二丁酯在宿主植株根、莖、葉中的降解率,促進葉綠素和生物量積累,從而降低綠葉菜的農藥殘留,提升質量安全和營養品質水平。但該內生菌在降解供試農藥時對環境的酸堿性依賴比較大,因此在實際應用中容易受到定殖作物品種本身的酸堿性影響而制約其應用價值,因此有必要對菌種進行更為寬泛的環境適應性馴化。Feng等[45]將分離到的植物內生菌Sphingomonas(HJY)定殖到韭菜植株上,在內生菌協同調控下,宿主韭菜葉和根中的毒死蜱去除率分別達到為70%和66%,顯著降低了韭菜中的農藥殘留量,提高了韭菜質量安全水平。Wang等[46]將來源于桑樹體內的植物內生菌Enterobacter sp.(TMX13)定殖在大白菜植株上,在噻蟲嗪脅迫環境下,其能協同調控大白菜對噻蟲嗪的吸收量遠低于最大允許攝入量,并且還能促進植物根系發育,提高植株葉片葉綠素含量和植物生物量,顯著促進了大白菜質量安全和營養品質。這兩株內生菌都是以供試農藥為唯一碳源,且菌體直接接觸植株就能實現定殖,而對相應農藥降解效率又較高,因此如果這類菌種自身不代謝其他有毒有害次生代謝產物,有潛力作為活體解毒劑,直接噴灑就能實現食用農產品在產供過程中持續發揮降解農藥的功效,部分研究進展見表2。

表2 植物內生菌在食用農產品農藥投入品危害物調控上的應用研究實例Table 2 Application cases of plant endophytic for regulating pesticide hazard factors in edible agricultural products

1.3 調控病蟲害

病蟲害是農業生產過程中的頭號大敵,一方面為防控其危害農作物,不可避免地使用農藥,這為食用農產品質量安全埋下安全隱患,另一方面農作物經受病蟲害后,直接或間接影響食用農產品品質乃至營養,嚴重損害產品價值。探索對農業病蟲害的高效綠色防控,是食用農產品質量安全與營養品質領域研究的重點,已持續納入國家農業類重大科技攻關課題。植物內生菌作為健康植物體內普遍存在的伴生菌,對協助宿主植株抵御病蟲害逆境同樣起到重要作用,是探索挖掘綠色農藥新資源的巨大寶庫。將篩選獲得的具有特殊功能的植物內生菌定殖到宿主農作物植株體內,菌體在共生過程中通過自身分泌或其代謝產物參與激活宿主植株的某些特殊功能基因表達產生抗生素類[53]、維生素類[54]、揮發性化合物類[55]、醛類酮類[56-57]以及凝集素類[58]等物質作用于農作物病原菌或害蟲蟲體,從而實現食用農產品病蟲害綠色防控的目的。莊曉新[59]將來源于苔蘚植物體內的內生菌Streptomyces physcomitrii(LD126)定殖到番茄植株上,菌體在植株體內分泌放線菌素D能顯著增強番茄植株對番茄青枯病病原菌的抵御能力,室內盆栽實驗的生防效果更是達到了84.07%,幾乎達到了使用化學農藥的藥效。該內生菌產生的放線菌素屬于抗生素類物質,其具備高抗菌活性的同時,也可能對人體腸道正常微生物造成不利影響,因此,在對食用農產品病害調控應用過程中,還需同步分析可能伴生的風險隱患,確保食用農產品安全。Verma等[55]將來源于蘆葦體內的內生菌Pseudomonas sp.(SY1)定殖到小麥植株,菌體在小麥植株體內分泌具有廣譜抗真菌功能的揮發性物質,顯著增強了宿主植株抵御尖孢鐮刀菌、彎孢鐮刀菌、鏈孢鐮刀菌等多種病原菌的能力,室內防治效果達到80%以上。這類生物源性揮發性物質多數都是屬于熱不穩定的小分子化合物,容易隨著宿主作物生命活動而在植株體內遷移擴散,其中一些如揮發油類、黃酮類等物質既具備廣譜抗菌活性,同時也是食品或藥品功能性成分,因此代謝這類物質的內生菌在調控食用農產品質量安全方面更具優勢。而Elango等[56]從藥用植物到手香中獲得了內生菌Aspergillus sojae、El-Sayed等[57]從埃及植物Cynanchum acutum中獲得了內生菌Sarocladium strictum、Zhao等[60]從藥用植物百部中獲得內生菌Streptomyces sp.(BS-1)、Zhang等[58]從水稻中獲得內生菌Enterobacter cloacae(SJ-10)、楊亞茹等[61]從辣椒植株中獲得了內生菌Pseudomonas fluorescens biovar(DLJ1),經定殖到相應宿主農作物中,分別對斜紋夜蛾、灰翅夜蛾、蚜蟲、白背飛虱和根結線蟲具有顯著防治效果。基于內生菌調控宿主作物防控蟲害,在實際應用上相對困難,因為絕大多數害蟲屬于季節性攝食動物,這就對抗蟲活性成分表達時間、表達量和在植株體內表達或遷移部位提出了更高的要求,需要對內生菌協同宿主作物進行不斷馴化和適應性改造,部分研究進展見表3。

表3 植物內生菌在食用農產品病蟲害調控上的應用研究實例Table 3 Application cases of plant endophyte for regulating diseases and insect pests in edible agricultural products

2 植物內生菌在食用農產品營養品質調控方面的研究

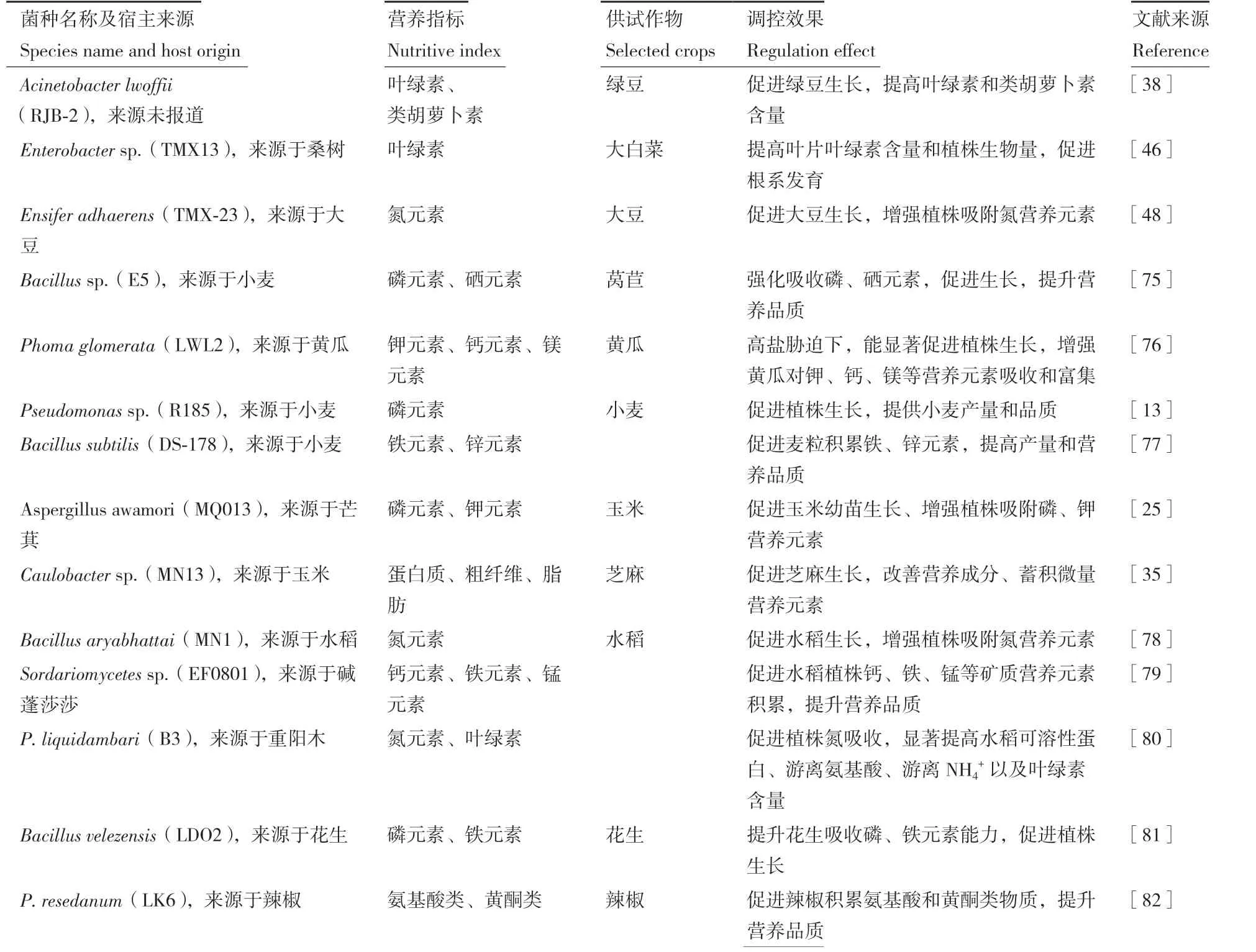

對食用農產品營養品質提檔升級,是現代農業發展的大趨勢。食用農產品營養品質涉及的因素很多,評價方式也五花八門,但總的來說產品等級規格和是否屬于綠色有機食品、是否屬于地理標志農產品以及是否富含礦質營養元素(如富硒、富鋅、富鈣、富鐵)等指標是判定其營養品質與價值的重要依據[72]。植物內生菌通過定殖農作物對食用農產品營養品質進行調控,一方面菌體協同宿主植株提升吸收氮、磷、鉀等營養物質的能力,另一方面菌體在繁殖過程代謝或合成具有類似植物生長調節劑功能的活性物質如吲哚乙酸、赤霉素、1-氨基環丙烷-1-羧酸脫氨酶、產鐵載體 等[73-74],從而實現促進作物生長和營養物質積累,達到營養品質調控的目的。目前依托植物內生菌對食用農產品可調控的營養品質指標,在微觀層面可調控作物對氮、磷、鉀、鈣、鐵、鎂、鋅、硒、錳等營養元素的吸收和積累,而在宏觀層面則體現在葉綠素、類胡蘿卜素、粗纖維、粗蛋白、黃酮類等營養物質的蓄積,乃至提升食用農產品的等級規格和感官品質。Das等[38]將植物內生菌Acinetobacter lwoffii(RJB-2)定殖到綠豆種子上,通過在植株體內釋放植物生長素吲哚乙酸以及合成多糖、溶解性磷酸鹽類營養物質,極大促進了種子萌芽和植株生長,顯著提高了綠豆葉綠素和類胡蘿卜素含量,可為綠豆芽和綠豆營養品質提升提供新的途徑。Wang等[46]將來源于桑樹的內生菌Enterobacter sp.(TMX13)定殖到大白菜幼苗植株上,菌體繁殖過程中在作物體內釋放大量植物激素類物質,顯著促進植株生長和生物量積累,主要性狀為植株根系發達、葉片肥厚,葉綠素含量明顯升高,大白菜營養品質大為提升。而Durán等[75]和Waqas等[76]分別將植物內生菌Bacillus sp.(E5)和Phoma glomerata定殖到萵苣和黃瓜植株上,分別培育出了富含磷、硒元素的萵苣和富含鉀、鈣、鎂元素的黃瓜,極大提升了農產品營養品質和價值。他們的研究均發現,定殖的內生菌均能在宿主作物體內大量合成鐵載體,推測鐵載體首先在宿主作根系部位與根際吸收進來的礦質元素發生復合反應,并且這些復合物能在作物體內各個部位暢通遷移,鐵載體相當于扮演了抓手和運載的角色,促進礦質元素在宿主作物體內吸收和蓄積,最終實現食用農產品營養水平整體提升的目的(表4)。

表4 植物內生菌在食用農產品營養品質調控上的應用研究實例Table 4 Application of plant endophyte for regulating nutritional quality of edible agricultural products

3 結語與展望

植物內生菌作為健康植物伴生菌,在自然界中具有普遍性、物種的豐富性和多樣性,是天然的微生物資源庫,具備源源不斷的可挖掘利用潛力,特別是在助推農業生產上,更是具有獨特的優勢。食用農產品作為農業生產最重要的組成部分,因其供人類“食用”的特殊屬性,決定了其質量安全水平和營養品質指標是衡量其價值的最核心要素,因此這也對植物內生菌在食用農產品質量安全與營養品質調控上的應用條件更加苛刻。

在協同應對產地環境危害因子方面,目前植物內生菌供研究和利用最多、效果更明顯的還是集中在通過提升宿主植物吸收并蓄積危害物,從而減少產地環境中危害物物水平,達到治理和修復產地環境的目的[83],屬于間接調控農產品質量安全的范疇。而真正依托植物內生菌直接調控食用農產品質量安全與營養品質水平的應用研究,多數仍然處于室內特定環境下的小范圍添加測試的初級探索階段。一方面,獲取能與食用農作物建立穩定的共生關系且具備提升宿主植株抵御產地環境風險因子脅迫,又不至于影響作物生長發育和產品營養品質的這類植物內生菌的難度相當大,極大地制約了植物內生菌在食用農產品質量安全與營養品質調控上的探索研究與示范應用的發展步伐。另一方面,野外產地環境復雜多變,定殖的植物內生菌協同宿主農作物抵御環境脅迫的能力容易受到不可控的環境因素干擾而退化乃至失效,最終很難達到室內測試實驗的所呈現出的效果。因此,在上述問題未取得技術突破的條件下,采用植物內生菌協同食用農作物調控產地環境中的危害物風險因子的方式,只能是作為食用農產品質量安全與營養品質調控的潛在可行的輔助手段。

在協同應對農藥投入品危害物方面,一些農藥特別是有機合成類農藥(如菊酯類[44]、有機磷類[45]、煙堿類[47]、三嗪類[49])本身就能為某些具有“嗜藥”偏好的植物內生菌提供碳源、氮源、磷源等能量物質,將這類內生菌定殖到宿主農作物植株體內,極大地促進了作物體內農藥的消解速率。正因為如此,具有農藥降解功能的植物內生菌,特別是以農藥為唯一能量來源的高效率“嗜藥”植物內生菌,不僅可以在食用農產品生產過程中通過協助宿主作物調控農藥殘留水平,同時理論上也具備作為采后食用農產品的“消毒劑”潛力。當然植物內生菌作為“消毒劑”用于調控采后食用農產品質量安全與營養品質,這屬于食品添加劑范疇,對其安全性要求更嚴,準入門檻更高,投入使用的前提是供試內生菌不會產生額外的有毒有害物質,不會造成食用農產品的二次污染,目前國內外尚無這方面的應用研究報道,值得業界深入探討。

在協同應對病蟲害方面,植物內生菌代謝產物是協同宿主農作物抵御病原菌或害蟲的關鍵要素,特別是在調控農作物病害方面,植物內生菌代謝產物普遍具有廣譜抗菌的特性[54-55,63],其中植物內生放線菌又因普遍具有代謝抗生素類物質的特性,因而成為微生物源性抗菌類新藥物的重要來源[84]。而在調控農作物蟲害方面,涉及植物內生菌的有關應用研究相對較少,但值得注意的是Zhang等[58]報道的將具有抗白背飛虱功能的植物凝集素蛋白基因克隆到植物內生菌上,定殖了該重組內生菌的水稻植株對白背飛虱表現出了極強的抗性,說明克隆的植物凝集素可以隨植物內生菌共翻譯表達,并且能夠在宿主植株體內遷移,從而達到防控害蟲的效果。依據這個思路,抗蟲蛋白(如Bt殺蟲蛋白)類物質理論上應該也可以借助植物內生菌作為生物防控載體,通過定殖方式直接使得農作物具備抗蟲功能,從而跳過對作物進行轉基因改造的復雜操作過程,有望為抗蟲作物改造提供全新的捷徑,或許能成為農業綠色防控發展的新方向。

在營養品質調控方面,主要是得利于植物內生菌代謝產生植物長調節劑類物質或具備溶磷作用、吸附礦質營養元素等特性[16,75,79],直接促進宿主作物生長發育或特殊營養物質吸收和蓄積,從而達到調控食用農產品營養品質的目的,植物內生菌在其中主要扮演著微生物肥料的角色。在實際應用中,相對稻、麥、玉米、花生等果實類食用性農作物,植物內生菌在調控豆芽菜類(如綠豆)[38]、葉菜類(如白菜)[46]、莖類(如萵苣)[75]等整株性供食用的農產品營養品質上相對更有優勢,因為植物內生菌協同宿主作物蓄積的生物量或營養元素可直接供人類食用,調控效率更高、作用更明顯。此外,植物內生菌在富礦質營養元素(如富硒、富鋅、富鐵、富鈣)[75-77]食用農產品的調控上同樣具有可操作性強、實施效率高等優勢,也是今后優質農產品探索研發的新方向。