換地也換天

魯瑾

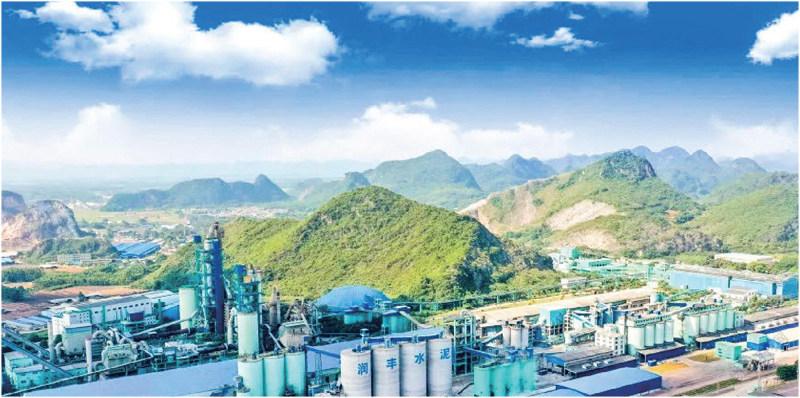

始終懷揣危機意識,持續推動產業優化,一直堅持創新求變。“靈活”是華潤水泥從小到大、從單一業務到上下游一體化的發展秘籍。“綠色”是華潤水泥換“地”換“天”最鮮明的底色。

爭上游,轉戰紅水河畔

2000年,全國水泥行業進入大力發展新型干法水泥生產線的時期,而此時的華潤水泥還停留在產業鏈的最末端——粉磨站。

當時,華潤水泥只有東莞一家水泥粉磨站,主要依靠購入熟料進行加工產出水泥進行包裝銷售。因為熟料長期依賴于日本進口,企業發展困難重重。企業管理者意識到,要想在行業里真正有所作為,必須擁有一套完整的生產線。于是,他們便將目光投向石灰石資源豐富且靠近珠三角大市場的廣西。

地處廣西賓陽縣黎塘鎮的紅水河水泥股份有限公司是自治區第二大水泥生產企業,主打產品“紅水河”牌水泥是當地“名牌”。

但是,外人不知道的是,此時這家老國企已是風雨飄搖,產銷渠道不暢、流動資金嚴重不足、材料款拖欠嚴重,債主天天上門討債。

擁有的5條濕法回轉窯生產線工藝落后、能耗高、成本高,年生產能力125萬噸的水泥生產設備,只能達到60多萬噸的年產量。

更為嚴重的是企業機構設置重疊,員工隊伍臃腫,生產效率低下,有時工資都難以按時發出,等著張嘴吃飯的2000多名工人情緒極不穩定。

尋求外力幫助,成了廣西紅水河水泥股份有限公司當時唯一的出路。

2001年12月,華潤水泥“迎娶”了“紅水河”,成立了廣西華潤紅水河水泥有限公司。在穩定原有管理層和員工隊伍的基礎上,開始對這家老國企進行大刀闊斧的改造。

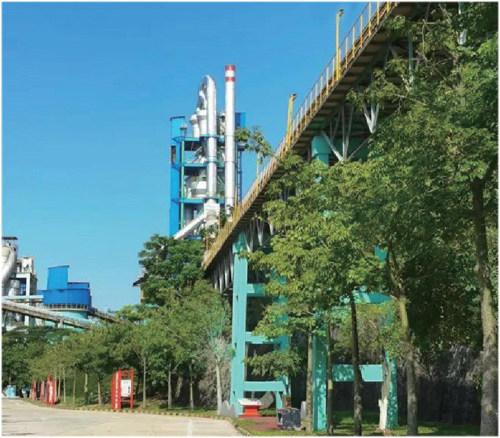

為了快速提升企業競爭力和盈利能力,華潤水泥立即著手建設新型干法水泥生產線,逐步淘汰原有的5條濕法窯生產線。

2002年7月,華潤紅水河水泥2000噸/日新型干法水泥生產線(一線)動工建設,次年6月建成投產,終于圓了“干法夢”。

2004年12月,3200噸/日新型干法水泥生產線(二線)動工建設,2006年1月建成投產。

原有的5條濕法線于2005年10月正式停止生產,徹底退出歷史舞臺。

隨著兩條新型干法生產線相繼投產,華潤紅水河水泥競爭力顯著增強,市場地位不斷提升,經營狀況逐年好轉。完成收購的第二年,經營利潤即達到1300萬元,較上年增長50%;在干法一線建成投產的2003年,經營利潤達到3300萬元,是收購前2001年的4倍。至今,華潤紅水河水泥已累計實現經營利潤13億元、創稅8億元,穩居當地第一納稅大戶。

“3+2”,一路高歌猛進

成功收購紅水河水泥奠定了華潤水泥發展的基礎,也拉開了華潤水泥高歌猛進的序幕。

2003年,華潤水泥“兩點一線”戰略浮出水面——以廣西“黃金水道”西江為“線”,將廣西建設生產基地和珠三角地區“兩點”貫通,以此來打開珠三角市場。

很快,這一戰略被證明極為有效,珠三角地區迅速成為華潤水泥利潤貢獻大區。在此基礎上,華潤水泥總結發展經驗,深入分析區域市場發展趨勢,經過反復研討,全面實施了更為成熟的“3+2”戰略。“3”即資源掌控、資源轉化、資源分銷,“2”是系統成本最低、區域市場領先。

接下來的5年間,憑借“3+2”戰略,在平南一線、貴港一線、紅水河二線、平南二線、貴港二線、南寧一線、南寧二線等地,多條熟料生產線陸續建成投產,華潤水泥駛入快速擴張的軌道。

2007-2008年,華潤水泥再次大手筆戰略布局,與廣西多個市縣簽訂了投資協議,上思、富川等水泥項目相繼建成投產,廣西水泥行業的龍頭地位進一步穩固。

同時,華潤水泥憑借西江水道,縱橫珠三角,布局華南,并向西向北拓展,開始實施全國戰略:

2008年1月,進入福建;12月,進入海南;

2009年12月,廣東封開第一條日產5000噸干法生產線投產;

2010年6月,收購山西福龍水泥,進入山西;

2011年6月,收購蒙西水泥40.6%權益,間接進入內蒙市場;

2011年8月,收購云南三德水泥93.79%股權,進入云南;

2012年12月,成立華潤水泥(安順)有限公司,進入貴州……

如今,華潤水泥已成為華南區域最具競爭力的水泥和商品混凝土供應商,在港珠澳大橋、香港國際金融中心,在深圳機場、廣深高速公路、廣州塔,在文昌衛星發射基地、海南環島高速公路,處處都有其身影。

截至目前,華潤水泥的熟料、水泥及混凝土年產能分別達到了7280萬噸、10060萬噸及4040萬立方米,水泥、混凝土產能位居全國前列,盈利能力位列行業第二,綜合實力在中國水泥上市公司中排名第三。

大轉型,破解“垃圾圍城”

作為傳統的“三高”行業,隨著國家經濟結構的調整,綠色轉型升級成為每一家水泥企業的頭等大事。

從2010年開始,華潤水泥就開始尋找綠色轉型的方向和契機,并為此專門成立華潤環保工程投資有限公司,專注于綠色環保項目,穩步推進水泥窯協同處置的技術創新與工程應用。很快,公司發現并抓住了難得的機遇。

廣西賓陽縣,是全國有名的民營經濟強縣,人口超過百萬。隨著城鎮化水平的不斷提高,城市生活垃圾處理成為一大難題。

當時,賓陽縣日產垃圾超過300噸,原有垃圾填埋場相繼告急,鄰近市縣的垃圾處理設施亦基本滿負荷運轉,如果找不到妥善的處置辦法,全縣每年需新征0.75公頃土地用于填埋生活垃圾。

一個偶然的機會,賓陽縣有關領導了解到利用水泥窯可以協同處置生活垃圾,且在國內外都有成功案例。于是,他們把希望放在華潤紅水河水泥兩條干法水泥生產線上。

然而,當時國內已建成的利用水泥窯協同處置生活垃圾項目或處置不夠徹底,或處置過程中有異味溢出,效果不佳。BE519F72-15C0-44BF-B687-59DFE141D795

經過反復摸索實踐,華潤水泥從丹麥史密斯公司引進了熱盤爐焚燒設備,從德國引進了垃圾破碎機和污水處理技術,通過優化集成創新,成功開發了“機械生物法預處理+熱盤爐焚燒”的全新技術路線。這一新技術新成果可以充分適應國內生活垃圾不分類的實際情況,將原生態生活垃圾“吃干榨凈”,實現“廢氣、廢水、廢渣”零外排,全面優于焚燒發電、機械分解、分類處理等傳統垃圾處理技術和途徑,被譽為行業內“第四條技術路線”。

2015年1月,華潤水泥賓陽協同處置項目開工建設,同年12月項目建成試生產,當月即處置生活垃圾6000噸。截至目前,項目總共處理賓陽縣生活垃圾近20萬噸,不僅徹底解決了賓陽縣“垃圾圍城”困局,更解決了當地生活垃圾填埋占地、焚燒二次污染和殘渣處理等社會性生態環保問題。

賓陽項目的成功投產,堅定了華潤水泥開展利用水泥窯協同處置的信心和決心,此后,公司在生活垃圾、市政污泥、危險廢物三個領域同步推進,環保轉型、綠色發展之路全面起航。

廣西富川協同處置賀州市石材產業工業固廢項目2015年下半年投入使用;2016年6月,廣西南寧協同處置城市污泥項目建成投入使用;2017年12月,廣西田陽、云南鳳慶協同處置生活垃圾項目建成投產……隨著一個個協同處置項目在全國各地落地開花,華潤水泥也借此開拓出一體化綠色方案提供商的全新道路。

跑在前,一體化大發展

為應對水泥行業日益嚴峻的產能過剩、競爭加劇、經營承壓的局面,“十二五”期間,華潤水泥即對“系統成本最低、區域市場領先”戰略進行解碼,提出了“水泥+混凝土+骨料”一體化發展新戰略。

根據華潤水泥的總體部署,憑借此前的發展基礎和良好的區位、市場優勢,華潤紅水河水泥被列入一體化發展試點單位,由此又進入了新一輪蓬勃發展期。

——2013年2月,年產60萬噸的紅水河骨料生產線開工建設,同年8月投產;2016年4月對原有骨料生產線進行提產改造,年產能規模增加至100萬噸,2016年12月建成投產。

——2016年12月,年產30萬方的紅水河混凝土項目開工建設,2017年6月建成投產。

——2017年3月,年產60萬方的賓陽混凝土項目開工建設,2017年10月建成投產。

——2017年6月,紅水河礦物摻合料項目開工建設,預計2018年6月建成投產。

至此,華潤紅水河水泥“水混+混凝土+骨料+協同處置+摻合料”一體化格局已經形成,成為目前國內水泥行業產業鏈最為完整的基地,新的盈利增長點不斷形成。

在不斷總結經驗的基礎上,華潤水泥現已大規模進軍骨料市場,僅在廣西,至今已有富川、貴港、武宣、紅水河、南寧5個骨料項目建成投產,南寧千萬噸級、田陽500萬噸級、武宣500萬噸級等大型骨料項目已落地簽約、全面啟動。

此外,華潤水泥積極響應國家提出的大力發展裝配式建筑、加快供給側結構性改革、推動新型城鎮化發展的要求,全面進軍裝配式建筑行業。2017年完成廣西南寧武鳴PC構件生產基地的改造并具備生產條件;2018年廣東東莞潤陽、廣西南寧五合項目建成投產;廣西貴港項目與地方政府成功簽約,成為兩廣地區裝配式建筑行業的“領跑者”。

從東莞蹣跚起步,從紅水河出發,一步步成為行業引領者,改天換地的背后,是敏銳求變的膽識、深入骨髓的危機意識和永不停歇的腳步。下一個20年,華潤水泥依舊值得期待。BE519F72-15C0-44BF-B687-59DFE141D795