生態文明建設對我國農民收入影響的路徑分析

□謝 彬

(新疆大學經濟與管理學院,新疆 烏魯木齊 830049)

2005 年,生態文明被首次提出;黨的十八大正式提出“建設生態文明”;2017 年,黨的十九大報告指出要加快生態文明建設,可見生態文明建設重要性與日俱增。“三農”問題的核心是農民問題,我國農民收入呈現絕對收入水平低、增速緩慢、城鄉差距大、地區差距大等特點。增加農民收入、縮小城鄉居民貧富差距是政府工作的重點。中央一號文件連續多年強調促進農民增收的重要性。我國實施鄉村振興戰略,明確指出要促進農民持續增收、實現共同富裕。

農民主要收入來源于農業生產,農業資源環境遭受內源性和外源性污染的壓力,且容易成為收益外部化的供體,無償提供生態環境及景觀的公共物品。生態文明建設能夠改善農業生產環境,使農業生產由過去的粗放式過渡到集約化,提升農產品質量。生態文明視角下的生態農業是一種需要高技術、資金、裝備投入的農業,相對傳統農業模式有更強的正外部性,農戶需承擔更大的機會成本,可能短期內面臨經濟上的損失。農業效率和農業生態存在沖突。當“綠水青山”和“金山銀山”間存在矛盾時,生態文明建設是否能夠促進農民增收以及生態文明建設促進農民增收的路徑亟待檢驗。

周宗安等(2018)認為,國家生態經濟區政策對農民收入增收效果不明顯。胡雪萍和呂培培(2019)通過研究時間序列數據,發現生態文明建設不僅直接促進農民增收,而且通過影響城鎮化、農業產業結構間接促進農民增收。通過以上研究不難發現,以往的研究缺少基于省級層面的研究,且生態文明建設指標構建未能很好地體現全面性、層次性、系統性的原則。

基于2005—2018 年我國30 個省級行政單位的面板數據,構建生態文明建設評價指標體系,運用動態面板模型就生態文明建設對農民收入影響的路徑進行檢驗,考察了生態文明建設及其一級指標對農民各項收入的影響。

1 理論分析與研究假說

《農業生態經濟學》中對農業生態帶來的經濟效益作出了闡述,對于農民而言,農業生態有如下經濟價值。直接經濟價值,生態農產品價值遠高于普通農產品;間接經濟價值,農業生態環境系統為人們提供生態消費服務時個人自愿支付的服務費,以及生態補償;選擇經濟價值,生態農業的非生產性功能與其他產業融合,表現為生態旅游。消費者收入上升,會增加對生態農產品和生態服務的需求,直接或間接促進農民增收。

近年來,中部、西部、東北地區化肥農藥施用量顯著增長,糧食產量與化肥用量呈正相關。保證農作物產量和降低農用化學品用量似乎是一個悖論。為了降低農用化學品用量,政府的生產性補償政策對農戶增收的作用較大。王庶和岳希明(2017)指出,退耕還林能夠幫助農民增收,增收的原因主要歸功于財政補貼和非農就業。韋慧蘭和白雪(2019)發現,退耕還林降低了農戶的經營性收入,退耕還林之后農民主要收入來源于外出務工。劉小強和王立群(2010)發現,多倫縣在實施生態移民之后,產業結構得到調整,促進勞動力向城鎮轉移,農戶的收入增加。黃煒虹等(2017)發現,提高居民的生態環境意識,促進對生態農產品的消費,可以增強農戶從事生態農業生產的信心。史冰清等(2007)認為,生態觀光農業具有高質量農產品及休閑旅游業的特點,綠色經濟可持續發展可促進農民增收。洪名勇和龔麗娟(2016)發現,湄潭縣以茶為特色的生態旅游促進了農民增收。

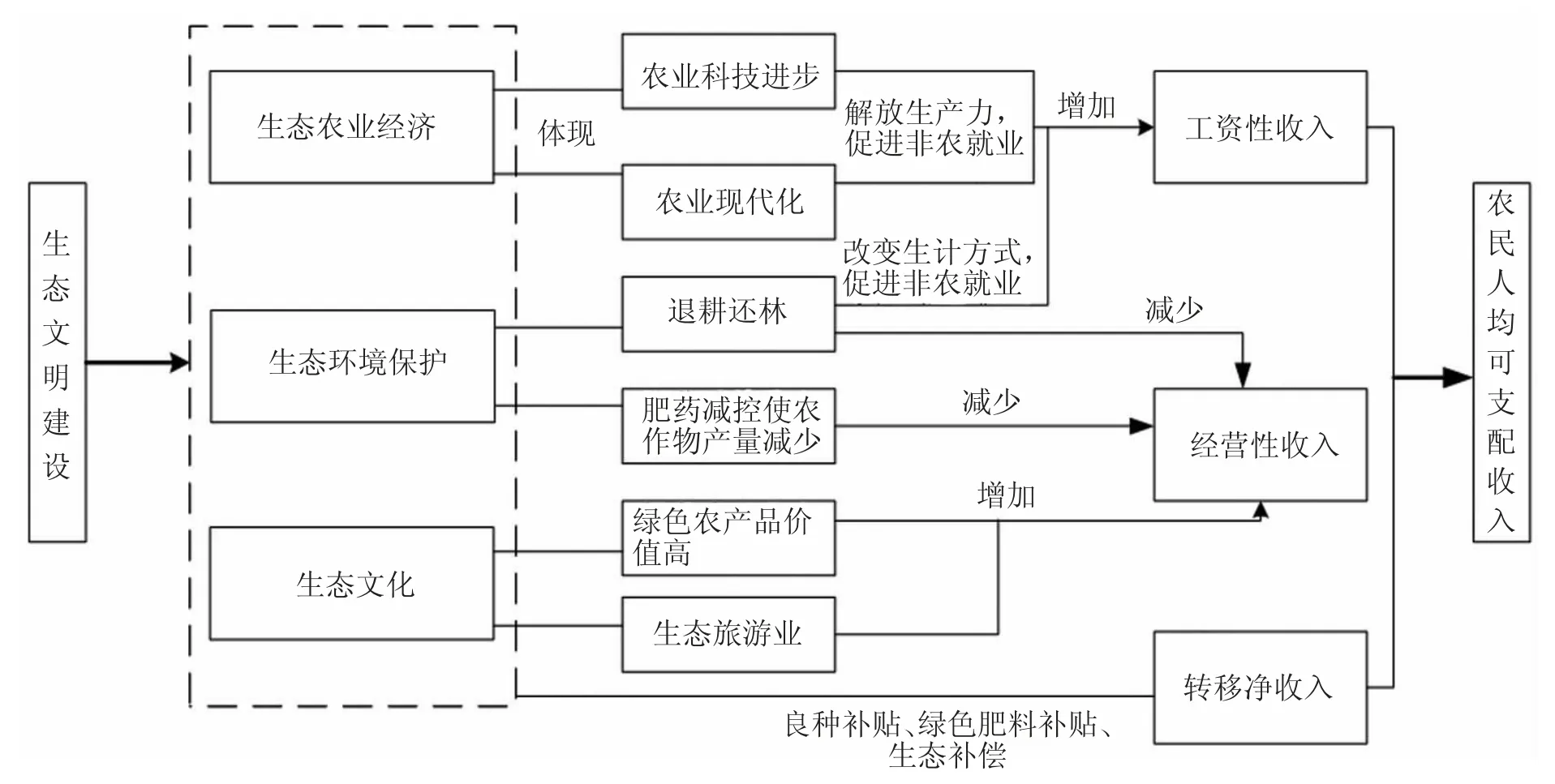

綜上,提出待檢驗的假說:生態文明建設可以通過不同路徑(生態農業經濟、生態環境保護、生態文化)影響農民的經營凈收入、工資性收入、轉移凈收入,進而促進可支配收入增長。其內在邏輯與作用機理如圖1 所示。

圖1 生態文明建設影響農民收入的作用機理

2 變量、模型設定及數據

2.1 被解釋變量

采用農村居民人均可支配收入來衡量農民收入增長。按照收入來源可將人均可支配收入(NI)細分為經營收入(OI)、工資性收入(WI)、財產凈收入(CI)、轉移凈收入(TI)4 部分。

2.2 核心解釋變量

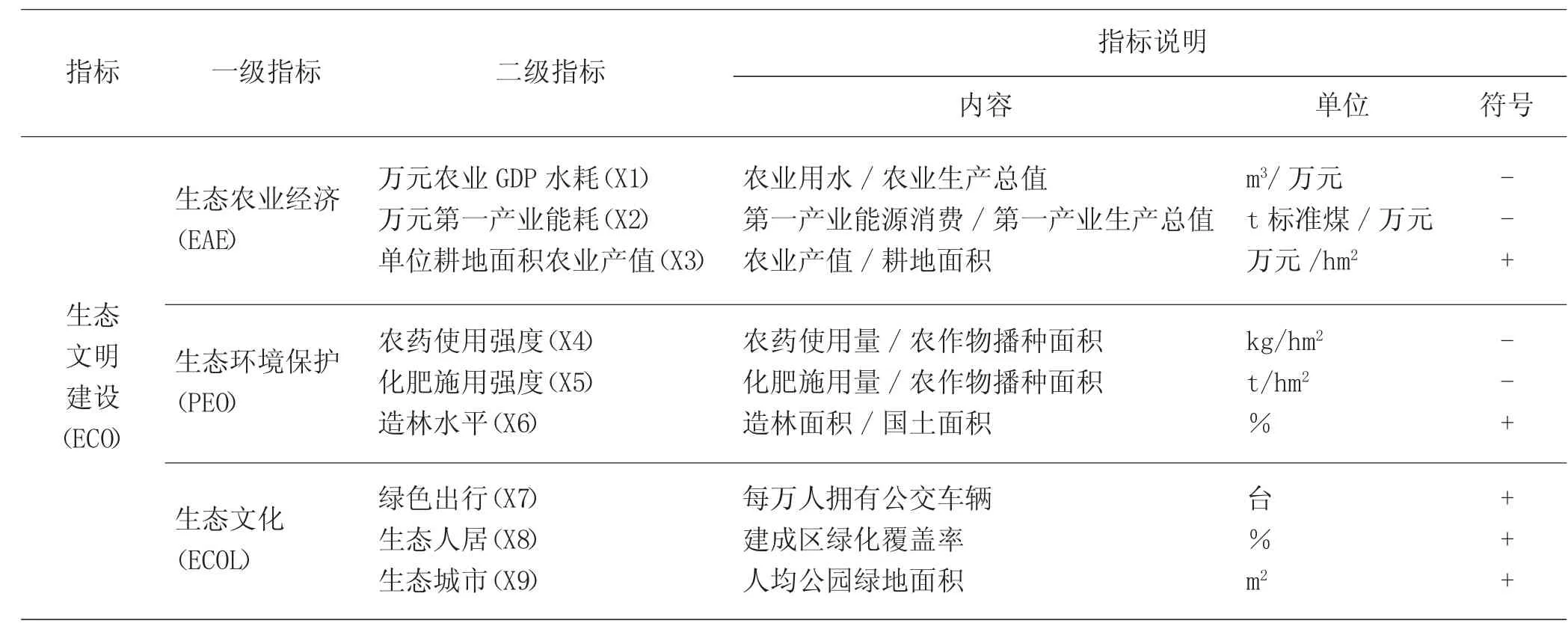

過去大多數學者采用構建指標體系的方法對生態文明建設水平進行測度,根據各自研究方向和內容來確立指標體系,因此指標選取也不盡相同。依據相關文獻構建指標體系,目的是研究生態文明建設對農民收入影響的路徑。綜合考慮生態文明建設標準體系中有可能影響農民收入的因素以及數據的可得性,建立本研究的生態文明建設評價指標體系,如表1 所示。

根據表1 中的指標體系,使用Matlab 軟件得到了熵權法計算出的客觀權重及對應指標的標準化結果P。利用熵權TOPSIS 法計算出生態農業經濟(EAE)、生態環境保護(PEO)、生態文化(ECOL)、生態文明建設(ECO)的綜合得分,生態農業及其一級指標的綜合得分作為核心解釋變量。計算見下式。

表1 生態文明建設綜合評價指標體系

2.3 控制變量

農民收入的影響因素較多,需要將這些因素納入控制變量。城鎮化率(UB)、農業產業結構(IS)、財政支農(FSTA)、當地經濟發展水平(GDPC)都會影響農民收入。

2.4 模型設定

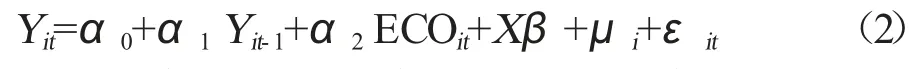

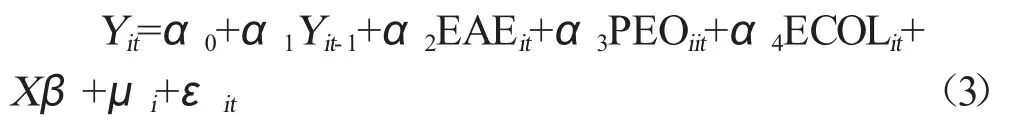

為了考察生態文明建設是否會影響農民各項收入,設定模型一如下。

為了考察生態文明建設是通過何種路徑影響農民收入,設定模型二如下。

式中:表示被解釋變量,即農民收入,包含NI、OI、WI、CI、TI;表示控制變量;μ表示不隨時間變化的個體差異;ε表示隨機誤差項。采用系統GMM方法對上述動態面板模型進行估計,被解釋變量滯后一期作為工具變量。

2.5 數據說明

本研究采用2005—2018 年30 個省級面板數據。生態文明建設指標構建所用數據來源于各省統計年鑒、《中國環境數據庫》。收入數據、城鎮化率、農業產業結構、財政支農、經濟發展水平、農業機械化水平、單位耕地薄膜施用量、農民人均固定資產投資、單位面積糧食產量的原始數據來源于各省份歷年統計年鑒及中經網數據庫、EPS 數據庫。以2005 年為基期,采用農村居民消費價格指數處理各項農民收入,并取對數。

3 生態文明建設增收效應的實證檢驗

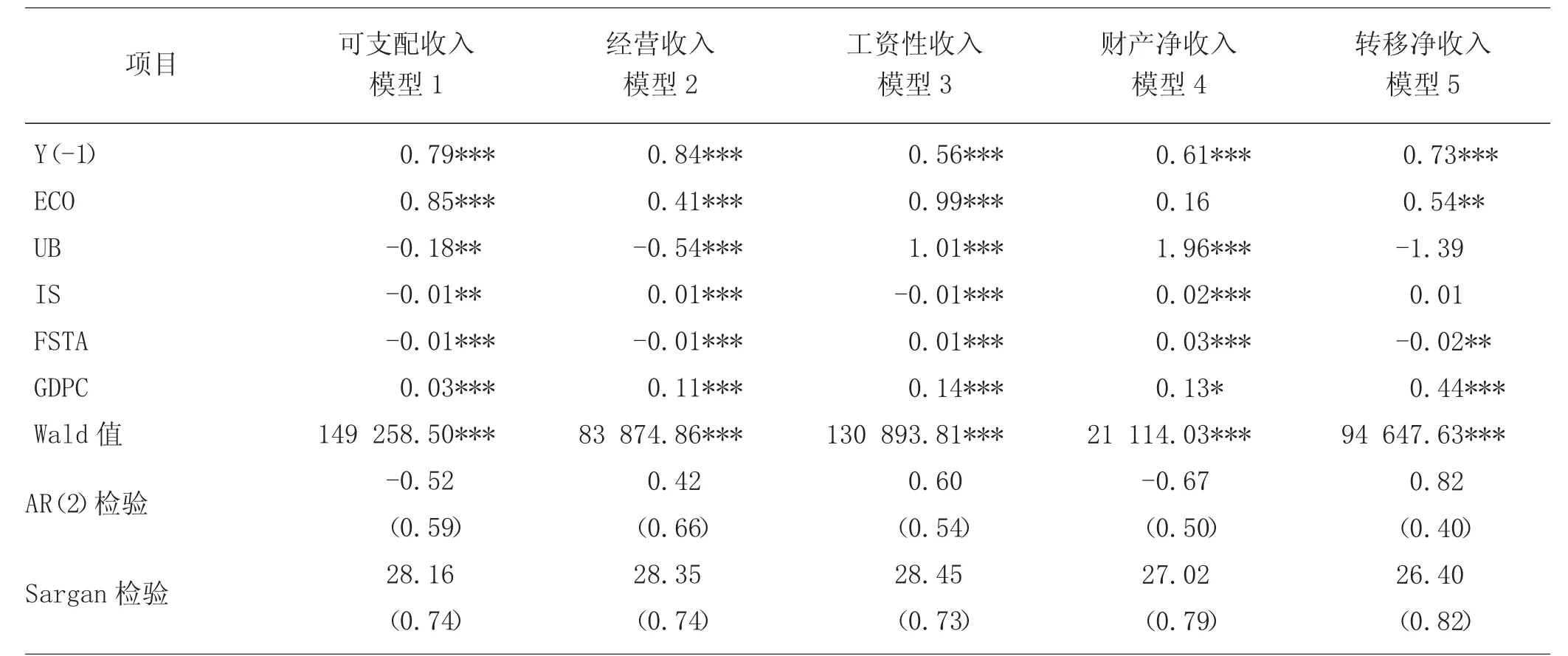

根據模型一來驗證生態文明建設是否會影響農民各項收入,采用系統GMM方法進行估計,檢驗生態文明建設綜合指標對農民各項收入的影響,分別用模型1~5 來表示。檢驗結果如表2 所示。

表2 生態文明建設的增收效應

從檢驗結果看出,模型1~5 都通過了Wald 檢驗、AR(2)檢驗、Sargan 檢驗,說明模型顯著、無二階自相關、工具變量有效。模型1、模型2、模型3 中,生態文明建設回歸系數分別為0.85、0.41、0.99,在1%水平下顯著;模型5 中,生態文明建設回歸系數為0.54,在5%水平下顯著;模型4 中,生態文明建設沒有通過顯著性檢驗,回歸系數為0.16,說明生態文明建設對農民財產性收入影響效應不明顯,農村居民的財產性收入主要來源于對外投資和財產租賃等,與生態文明建設相關程度不高。

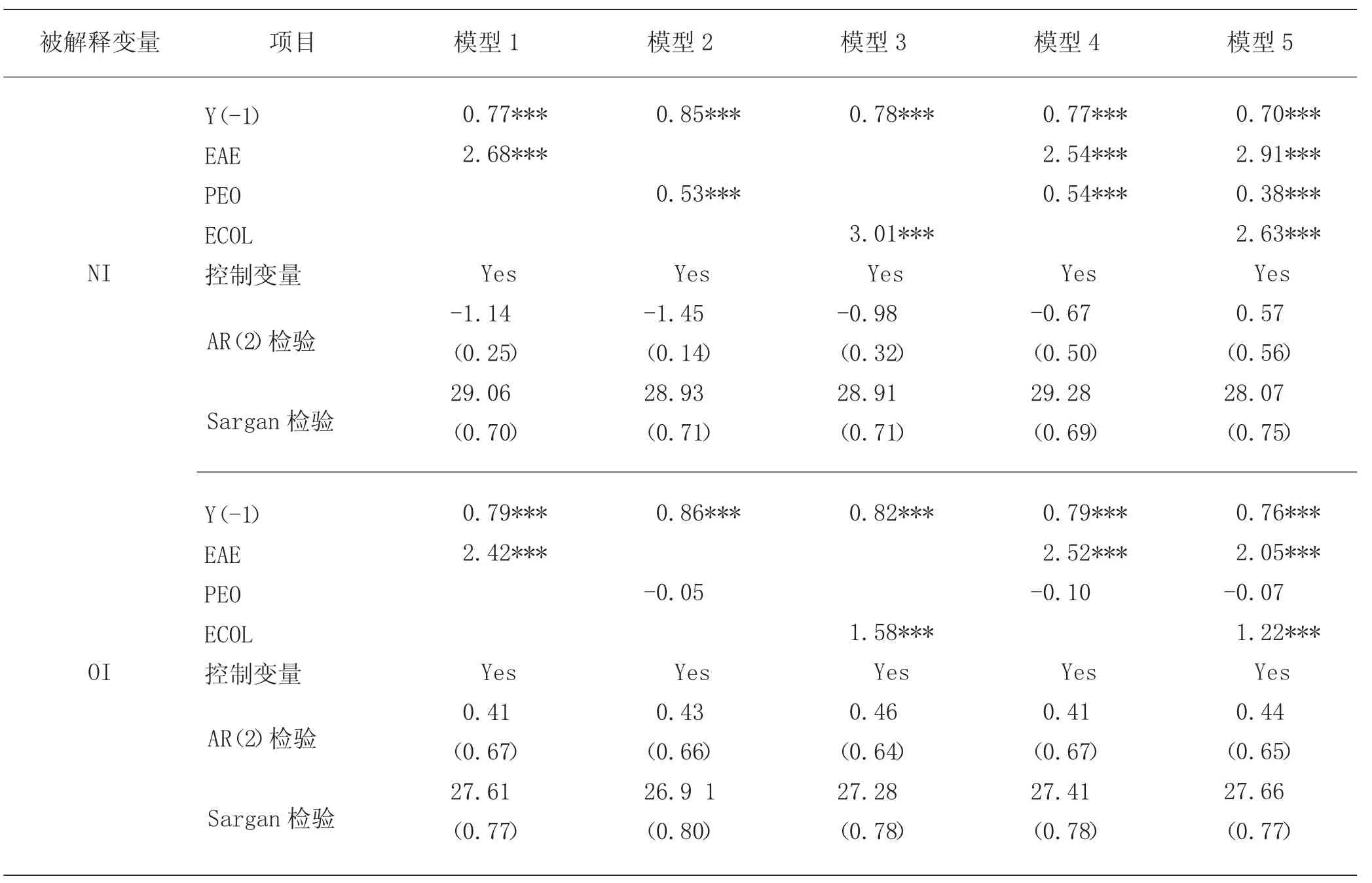

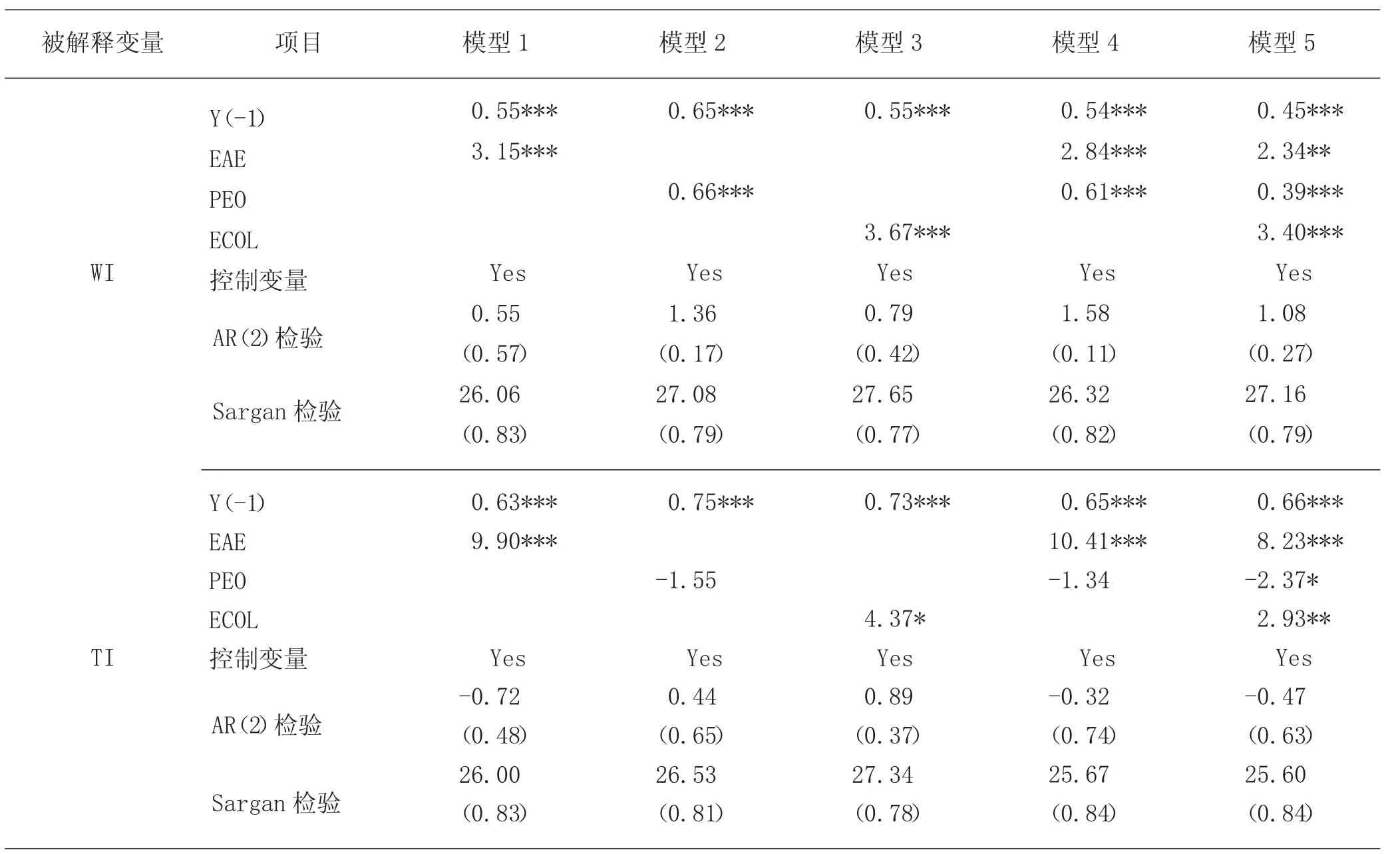

通過模型二來考察生態文明建設的一級指標促進農民增收的路徑。生態文明建設一級指標對農民人均可支配收入(NI)與經營凈收入(OI)的影響如表3所示,對農民的工資性收入(WI)與轉移凈收入(TI)的影響如表4 所示。

模型二通過生態農業經濟、生態環境保護、生態文化作為核心解釋變量,對農民各項收入的增收路徑進行檢驗。由表3、表4 以看出,模型1~5 都通過了Wald 檢驗、AR(2)檢驗、Sargan 檢驗。從結果可知,生態文明建設的各一級指標對人均可支配收入、經營收入、工資性收入、轉移凈收入的影響比較顯著。

表3 生態文明建設對農民人均可支配收入與經營凈收入的影響

表4 生態文明建設對農民工資性收入與轉移性收入的影響

生態農業經濟(EAE)的回歸系數對人均可支配收入、經營收入、工資性收入、轉移凈收入都為正,生態農業經濟的水平提升顯著促進了農民的這幾項收入增加。

生態環境保護(PEO)顯著促進了農民人均可支配收入、工資性收入,對經營收入和轉移凈收入的回歸系數為負。生態環境保護整體上促進了農民收入增

長,生態環境保護包括治理環境污染外部性的成本,以及農民因退耕還林和生態移民造成的農民生計方式的改變。生態環境保護水平提升增加了農民的工資性收入,是因為農村勞動力轉移到了城鎮的第二、第三產業。退耕后的土地減少,農民的經營收入減少。生態環境保護對農民轉移凈收入的影響不顯著且系數為負,原因可能是退耕還林補貼等生態補償在轉移凈收入中占比較小。

生態文化(ECOL)對人均可支配收入、經營收入、工資性收入、轉移凈收入的系數都顯著為正,生態文化指標體現出人居環境的水平以及公眾生態文明意識,提高居民的生態文明意識,有助于實現生態環境付費,增加居民生態農產品的消費。對促進農民收入而言,生態農業經濟的正效應最高,生態文化發揮的促進效應次之,生態環境保護的正效應最小。

以上結果表明,生態文明建設通過不同路徑(生態農業經濟、生態環境保護、生態文化)影響農民的經營收入、工資性收入、轉移凈收入,進而促進農民人均可支配收入增長。

4 研究結論及政策啟示

基于2005—2018 年30 個省級單位面板數據,實證分析了生態文明建設對農民收入影響的路徑。生態文明建設顯著促進了農民可支配收入增長,主要是通過促進農民經營凈收入、工資性收入、轉移凈收入增長來實現的。通過生態文明建設的3 個一級指標對農民各項收入增收效應進行檢驗,生態農業的正效應最高,生態文化發揮的促進效應次之,生態環境保護的正效應最小。基于結論,提出以下政策啟示。

第一,積極推廣生態農業,提高農產品的質量,增加農產品的附加值。生態農業能夠減少農業生產中對外部環境造成的污染所引起的成本外部化,應堅持進行生態環境保護和環境污染治理。

第二,提高對農民退耕還林、生態移民、綠色農藥化肥的補貼標準;社會保障部門應有針對性地加大職業技術培訓力度,拓寬農民實現非農就業的渠道及質量;建立健全生態補償機制,精確識別需要補償的對象,既能增加農民收入,又能實現生態環境保護。

第三,加強綠色農產品的宣傳以及商標認證,提升消費者購買意愿。優質的綠色農產品具有較高的經濟效益,對促進農民增收有重要意義。良好的生態環境和人居環境為生態旅游奠定了基礎。應發展鄉村生態旅游,將生態文化與生態旅游結合,踐行“綠水青山就是金山銀山”的理念。