基于鄉村振興視角下的傳統村落保護與開發策略研究

——以東川區八角地村為例

□袁 西,張后增

(1.昆明學院,云南 昆明 650214;2.昆明市規劃設計研究院有限公司,云南 昆明 650000)

傳統村落是指形成和發展很久遠,至今仍然保留著較原始的布局形式和時代特征,蘊藏著深厚的歷史文化資源、獨特的建筑景觀特質和較高的旅游價值的村落。傳統村落是我國農業農村社會發展的主要載體,不可磨滅。隨著城鎮化繼續擴張,“一刀切”式的村落保護和開發形式往往適得其反。

鄉村風景園林是自然景觀、農業景觀、聚落景觀的有機結合,是國家生態安全建構的重要屏障和涵養地。傳統村落作為典型的鄉村風景園林,是農耕生活遙遠的源頭與根據地。《鄉村振興戰略規劃(2018—2022 年)》提出以來,各級政府將傳統村落的保護與開發作為鄉村振興戰略進程中的重要一環,結合傳統村落自身優勢資源,統籌兼顧,良性激活,使傳統村落的保護與發展更加“健康”,使傳統村落的保護與開發迎來了新生。

以鄉村振興戰略規劃為研究背景,按照“產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕”五大振興的實施要求,結合風景園林學、景觀規劃學領域的生態思想,以東川區八角地村為例,旨在通過“微創新、微干預、微引進”的傳統村落保護模式,探索傳統村落保護之新路。“微干預”即避免過多的人為、技術因素影響,尊重村落景觀格局、建筑風貌、空間分布;“微創新”即減少人為拆建,避免使用過多的現代化建筑技藝和建筑材料破壞傳統建筑特質和院落形制;“微引進”即避免引進過多的商業文化造成村落生態環境破壞。

1 八角地村概況

1.1 歷史淵源

據史料記載,康熙年間,朝廷在此地大規模開采銅礦,并就地設爐煉銅。雍正年間,因最深的一口礦坑打出了大水,開采被迫叫停。煉銅遺址及未開采完的十幾口礦坑至今尚存。礦山停采、礦工撤離后,有8 名礦工自愿留在當地租山開墾,劃地種植,就工房而安家落戶,他們是來自不同省份的趙、王、張、李、馮、賀、肖、許8 個姓氏的漢族民工。由于該地山林產權為東川區祝國寺所有,寺院將這里的山林、草地劃分成8份,分別租給這8 戶人家開墾耕種。當地人習慣將1份稱作“一角”,8 份土地就稱為“八角地”,八角地村由此得名。

1.2 村落概況

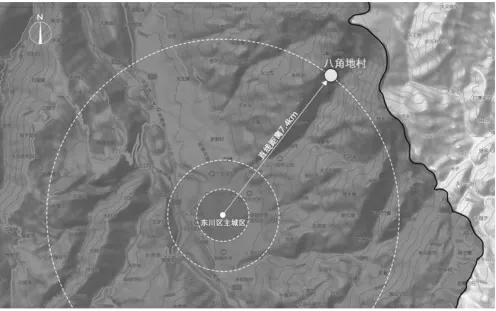

八角地村隸屬于東川區碧谷街道辦事處李子溝村委會管轄,位于昆明市東川區東北部牯牛山腹地、深溝森林公園盡頭。村落背靠大牯牛峰支脈鳳凰山,面向深溝河。由于特殊的地理位置,八角地村自然災害頻發。當地政府已進行了整村易地安置搬遷,目前八角地村無常住人口,保留了原有的石板房村落。村落海拔2 520 m,氣溫垂直分布,具有典型的立體氣候特質。八角地村周邊自然環境優美、植被豐富、氣候宜人。6 m 寬的柏油公路穿村而過,從城區沿盤山公路而上僅15 km。八角地村東與小牯牛山相望,南面為東川區主城區,西鄰李子溝村,北靠大牯牛峰支脈鳳凰山,是典型的高寒山區傳統聚居地(見圖1、圖2)。

圖1 八角地村區位

圖2 八角地村航拍

1.3 村落格局特征

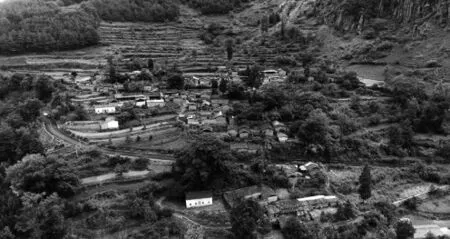

八角地村地勢北高南低,呈階梯式分布。村落內98%的建筑為石板房,分布集中。整個村落坐落于半山緩坡地帶,入村的石板路寬僅2 m。村落內部,各個院落由兩條彎彎曲曲的石板路串聯起來。村落中間散置著大小面積不一的菜地和經濟農作物耕地,保留著多棵上百年的老核桃樹,生長茂盛。總體上,村落視野開闊,空間結構清晰,自然景觀優美罕見,與周邊的自然環境、地理條件、空間特征和諧地融為一體,呈現出世外桃源般的高山村落意境(見圖3)。

圖3 八角地村全景

1.4 建筑風貌特征

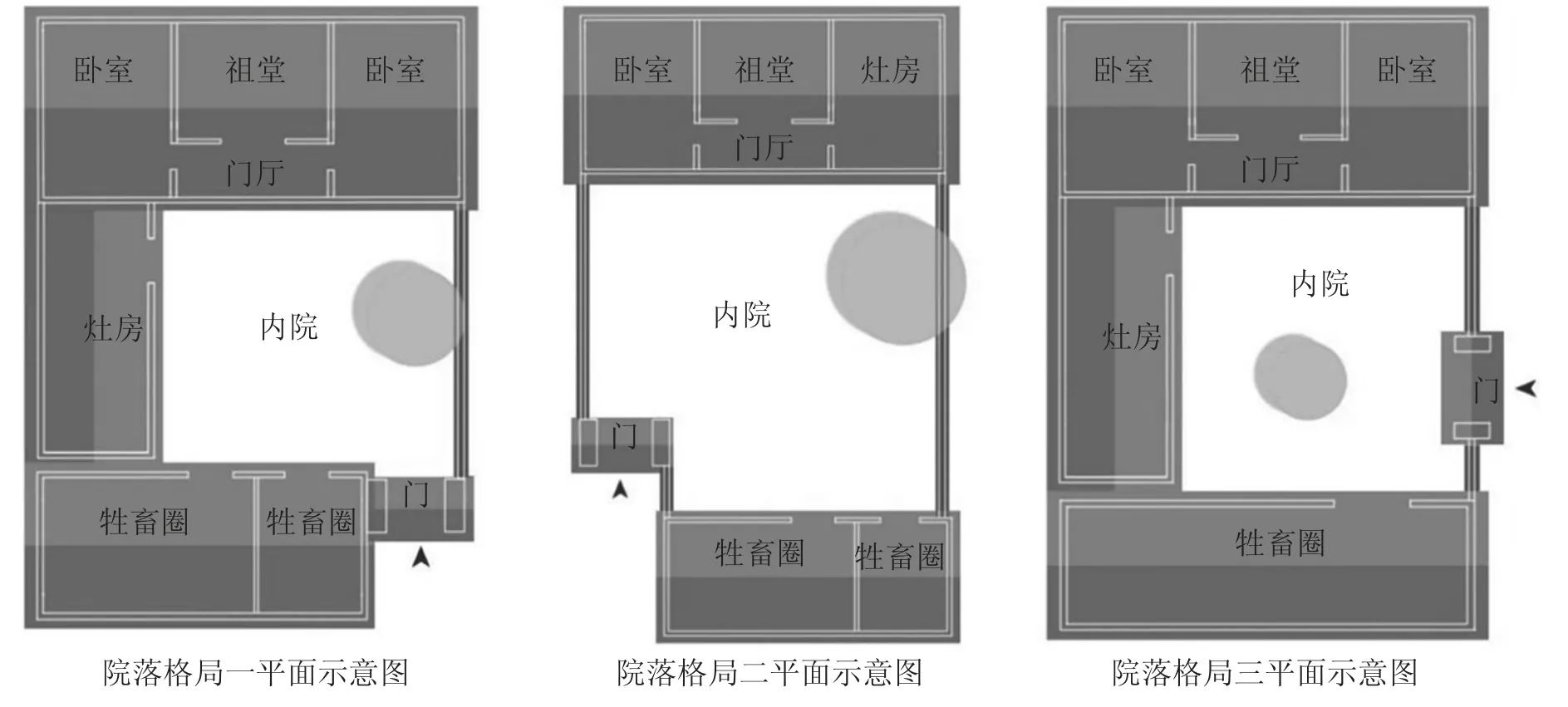

八角地村現存的民居建筑均為石板房。院落方位多坐北朝南,建筑的主要功能為居住用房和牲畜圈養用房。居住用房大多為1~2 層的土木結構建筑。院落格局由住房、圈舍、土墻相互圍合而成,目前保留的院落形式有3 種(見圖4),每個院落占地200~300 m,空間緊湊。

圖4 八角地村院落格局

建筑以土木結構為主,構造材料采用當地青石、片石為建筑基礎,墻體通過泥土和砂石混合后層層沖實構筑。建筑頂部多為坡屋頂,通過木屋架結構支撐。當地盛產黑青石板,居民就地取材,將黑青石板作為房屋的“瓦”利用。建筑風貌用材傳統、格局精巧、功能明確、色彩質樸,體現出八角地村獨特的建筑美感。

1.5 歷史文化特征

在未整村搬遷之前,八角地村是一個以農業為主的貧困村,農耕文化在這里體現得淋漓盡致。現場調研時發現,八角地村至今仍保留著各種各樣的農業生產工具,比如石制豬食槽、犁、鐵鋤、石磨、竹簍筐、鐮刀等。這些農用生產生活工具是八角地村農耕文化的具體符號。八角地村民間文化豐富多彩,有山歌對唱、編織刺繡等。

2 村落保護現狀及存在的問題

2.1 院落年久失修導致損壞嚴重

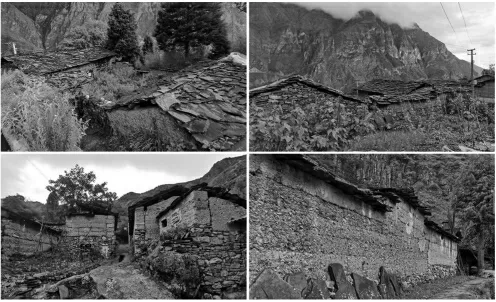

現場調研時發現,八角地村部分民居院落年代久遠,建筑整體保護程度較差(見圖5),存在損壞、損毀的情況。八角地村院落均為土木結構建筑,多年來缺乏修繕和維護,加之高寒山區風霜雨雪的侵蝕,很多土墻出現風化甚至垮塌的情況。

圖5 八角地村傳統風貌建筑現狀

部分房屋的承重墻體出現裂縫,建筑結構存在不穩定性,亟須做結構加固處理。部分屋頂石板滑落、松動,致使覆蓋性能減弱。少數院落內荒草叢生,格局不清晰,基本喪失原有功能。少部分石板房已坍塌凋敝,接近消亡狀態。

2.2 常住人口流失導致不斷衰敗

隨著時代變遷,城市為村民提供了大量的發展機會和就業渠道,特別是整體搬遷之后,八角地村人口嚴重流失,導致村落“空心化”。八角地村地處偏遠山區,逐漸被邊緣化。村落衰敗主要表現為村落生活環境雜亂,基礎設施滯后,建筑破損嚴重,傳統的農耕文化后繼無人,村落生活氣息消失,喪失生機與活力,村落風貌逐漸走向衰敗。

2.3 重視程度低導致主體缺失

當地群眾和政府對傳統村落的保護意識和認識程度不高,導致保護主體缺失。從當地政府的角度看,缺乏廣泛的宣傳和充足的專項資金支持,難以使先進的技術和保護措施跟傳統村落自身發展相結合。傳統村落的保護和開發與鄉村振興戰略實施之間的銜接不夠密切,缺乏專項保護組織,相關主體責任意識不強。從當地村民的角度看,群眾沒有傳統村落保護意識,對傳統村落能帶來的價值和意義認識不足,認為保護傳統建筑、傳統文化應該以政府為主體。這些問題造成管理主體和保護主體缺失,對傳統村落的保護和可持續發展十分不利。

3 鄉村振興戰略背景下八角地村保護與開發

3.1 以“微創新”為前提的村落風貌規劃

鄉村要振興,規劃必先行。八角地村整村搬遷之后,保留了地域特色鮮明、建筑風貌獨特的民居建筑和村落格局。應以“微創新”的村落風貌規劃為前提,在維持八角地村村落本身獨有的村落格局特征、自然環境條件、資源價值的基礎之上,進行村落風貌規劃。防止大拆大建造成村落內、外部的格局破壞,保持歷史遺存的真實性和完整性。避免大刀闊斧地移除區域內具有象征性和地域性歷史環境要素、名木古樹資源、歷史遺跡,充分挖掘農耕文化歷史、民間民俗文化并加以發展傳承。通過少創新、少波動、少涉及的方式,達到“應保盡保”,充分銜接八角地村歷史文化內容,開展具有指導性的村落風貌規劃藍圖。

3.2 以“微干預”為核心的傳統建筑保護

石板房是東川區石文化的典型代表,也是八角地村最具代表性的村落符號,具有不可代替性。鄉村的村落是一個由多種功能單元和結構單元組成的有別于城鎮的系統。為了永久性保護和傳承歷史建筑文化,通過分析石板房的空間特點、建筑結構、構筑要素,以“微干預”的方式,對破損的建筑進行修繕和復原。針對建筑風格的保持,采用木材、石材、土壤等鄉土氣息濃重的本土建筑材料進行修繕,保持八角地村傳統建筑的文化特點。切忌使用現代化的鋼筋混凝土堆砌和表面塑造,改變原有的色彩和意境效果。對于即將破滅的傳統院落,應以“刺繡”的方式加以復原和修繕,避免拆除重建破壞村落風貌格局。在傳統民居建筑的修繕中體現原真性,是八角地村村落風貌具有可持續性、可傳承性的核心因素。

3.3 以“微引進”為關鍵的文旅康養開發

鄉村振興的總體要求是“產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕”。對于傳統民居和村鎮聚落的研究,既不應當持有消極無為的態度,也不應當急功近利以求立竿見影。對于八角地村來說,既要保護好傳統村落,又要實現資源價值,這需要找到一個雙向發展的平衡點,即“微引進”文旅康養的開發主體。要找到這個平衡點,需發揮當地政府統籌發展的作用。

充分尊重八角地村歷史文化和資源開發條件,以保護為主、開發為輔。立足本村的歷史文化、民俗風情、資源稟賦、旅游資源,結合當地政府上位發展規劃,少量吸納以文旅康養作為主要產業的開發主體,挖掘歷史遺跡、傳統技藝、民俗體驗、生態康養等方式,激發傳統村落旅游經濟價值。通過“微引進”,既可以使八角地村各類資源最大限度得到保護,保證村落環境和基礎設施的承載能力,避免造成“網紅”式打卡地,又可以永續性發揮村落在生態、文化、旅游、經濟等方面的價值,從而實現傳統村落保護、開發與鄉村振興有序銜接、同步推進。

4 結束語

以云南省昆明市東川區八角地村為例,結合大量現場研究工作,在分析和總結建筑文化特色、村落風貌、景觀格局、自然資源、旅游開發的基礎之上,以鄉村振興戰略的有關要求為研究背景,探討八角地村傳統村落保護和開發的策略,提出“微創新、微干預、微引進”的保護和開發模式。從傳統建筑保護措施、村落風貌規劃、文旅康養開發等方面著手,為八角地村傳統村落保護與開發提供了具體策略。