生態文明視角下高鐵站周邊城市設計策略研究

【摘要】生態文明視角下的城市設計是尋求城市可持續發展的重要途徑,高鐵站周邊區域作為城市形象門戶,文章基于生態文明理念,以績溪北站為例,探索在高鐵站周邊區域的城市設計中如何融合城市發展訴求與城市文化、自然本底,提出以生態為導向的城市設計策略,以期為其他城市的高鐵站周邊區域的開發建設提供實踐借鑒。

【關鍵詞】生態文明;高鐵站;城市設計;設計策略

【DOI】10.12334/j.issn.1002-8536.2022.12.047

引言:

生態文明,是人類文明發展的一個新的階段,即工業文明之后的文明形態;生態文明是人類遵循人、自然、社會和諧發展這一客觀規律而取得的物質與精神成果的總和。“走向生態文明新時代,建設美麗中國,是實現中華民族偉大復興的中國夢的重要內容。”建設生態文明是中華民族永續發展的千年大計。必須秉承“綠水青山就是金山銀山”的理念,堅持節約資源和保護環境的基本國策,大力推進生態文明建設,堅持人與自然和諧共生。

隨著我國高速鐵路快速發展,沿線地區人民群眾出行服務水平得到顯著提升。依托高鐵車站推進周邊區域開發建設,一方面可以促進城市空間的有效拓展和內部結構整合優化,同時有利于調整和完善產業布局,利于交通、產業和城鎮融合發展。全國各地正在不斷地興建高鐵站,并充分認識到了高鐵站對于周邊地區發展的積極帶動作用, 特別是高鐵客站作為一個城市的形象窗口,將可發展成為一個城市門戶、交通門戶乃至旅游門戶。但是許多高鐵站受到無序開發的影響,城市設計缺乏系統性,對高鐵站周邊的城市發展造成不利影響。因此,生態文明視角下對于高鐵站周邊區域發展策略的分析研究就顯得尤為重要。

1、績溪北站周邊區域的城市設計影響因素分析

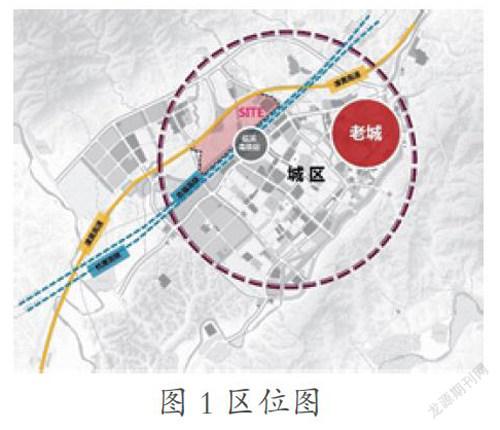

1.1區域位置

績溪縣隸屬安徽省宣城市,黃山與天目山接合部,大鄣山、大會山、徽嶺山脈南北縱貫績溪縣域,主要山脊走向及盆谷延伸方向大致呈東北-西南向。片區位于績溪城區,績溪北站以北,地處績溪高鐵、高速“雙高”交匯區域的核心地段,形象區位優勢明顯。(見圖1)

1.2建設概況

片區雖然位于高速與高鐵之間,擁有外圍的大交通,但都需要繞道才可達。現狀主要通過東側來蘇北路對外聯系,內部主要道路只有一條東西向的睿陽路,且為盡端路,通行能力弱。現狀地形整體呈帶狀狹長,內部有七成用地尚未開發建筑,大都為“生地”。建設主要集中在城市次干路睿陽路兩側,包括學校、在建小區及糧庫、廠房等,其中西側以村莊為主,內部建筑以徽派及新中式為主,整體形象品質有待改善。

1.3自然山水格局

績溪地處長江流域與新安江流域的分水嶺地帶,境內河流,分屬長江、錢塘江水系,以徽嶺山脈為分水嶺,南部大源河、揚之河、登源河切割構成河谷山水格局,向南匯入錢塘江水系。

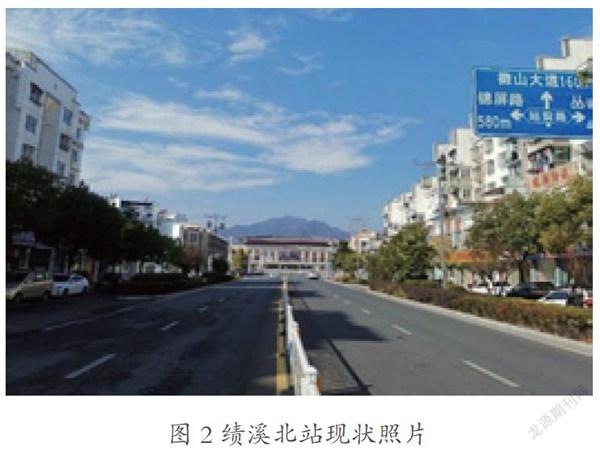

片區內擁洪珠龍水庫,背靠翬溪山,東有翬溪河、西有朗坑河穿流而過,生態宜居,生態優勢明顯。同時山城格局明顯,片區內現狀建筑大都未建,目前均未對績溪北站的背景山體進行遮擋,從龍川大道看高鐵站的背景山體可視化效果好,軸線空間感強。(見圖2)

1.4城市文化特色

績溪位列徽州一府六縣之一,是孕育徽州地域文化的重要組成部分。績溪縣在歷史上與其他徽州諸縣互相影響,誕生了特色鮮明的“徽文化”,是安徽省僅有的8個國家級歷史文化名城之一,是徽文化的重要發祥地。

1.5城市發展訴求

1.5.1空間立體管控的必要性

片區位于績溪城區,績溪北站以北,作為城市第一門戶的重要背景區域,高鐵核心影響區,目前整體開發建設尚未進行。2018年5月國家發改委、自然資源部、住建部、中國鐵路總公司等四部門聯合發布《關于推進高鐵站周邊區域合理開發建設的指導意見》,要求強化規劃引導和管控作用。樞紐地區作為地區城市設計重點地區類型之一,亟需落實規劃指引的具體要求,探索三維空間的立體管控,避免無序建設。

1.5.2城市功能優化調整的需要

片區部分用地在總體規劃中為遠景規劃倉儲用地,但隨著皖贛普速鐵路外繞取消,績溪北站預留的貨運功能取消,此處物流倉儲選址已不再合適。片區內部生態環境優越,三水一山的空間格局,且靠近高鐵站,宜依托高鐵樞紐核,強化居住商業等配套服務,完善生態網絡,融合地方文化,構建人文宜居的近鐵功能區。

2、規劃設計理念與原則

2.1設計目標

依托片區的區位優勢,完善其居住、教育等多種城市功能,充分利用生態資源,挖掘區域文化特色,提升城市形象,將其建設為一處生態綠核、宜居之所、幸福高地。

2.2設計理念

人、自然、社會是生態文明的三大核心要素,三者之間的和諧關系與持續發展則是生態文明要實現的最終目標。因此,生態文明視域下的城市設計應更加注重以生態文明思想為引領,使城市與自然、人與自然、人與城市能和諧共生,努力創造宜業、宜居、宜樂、宜游的良好環境,讓人民有更多獲得感,為人民創造更加幸福的美好生活。城市與自然的和諧關系,主要體現在城市的山水環境與城市建設之間的呼應關系;人與自然的和諧關系,主要體現在開敞空間的可達性與多樣性;人與城市的和諧關系,主要體現在生活的便利性及地域文化的傳承。

2.3設計原則

2.3.1生態優先

生態優先意味著要尊重自然,與自然實現和諧共生,重建城市、人和自然能相互和諧的空間格局,保障城市的生態安全,免受洪水、內澇和地質災害等自然災害,同時實現“望得見山、看得見水、記得住鄉愁”。城市發展要避免重復“先污染,后治理”的老路,要注重經濟發展的同時更加注重環境的保護,不能以犧牲環境為代價謀求發展。人與環境是相互依存的有機整體,保持人與自然相互協調,既是當代人類的共同責任,也是城市規劃設計工作的基本原則。

2.3.2以人為本

城市是人民的城市,人民城市為人民。無論是城市規劃還是城市建設,無論是新城區建設還是老城區改造,都要堅持以人民為中心。因此,在城市設計中必須嚴格遵循公共性這一基本原則,即要為人們創造更可能多的可達的公共空間,可達性既包括視覺可達性也包括交通可達性。視覺可達指的是借助對景、視廊等多種設計手法來賦予城市公共空間更為顯著的標志性特點,增強不同空間之間的視覺協調性和相關性。交通可達指要構建完善各片區之間的交通網絡體系,提供便利的交通條件,使片區各個地段也能和公共空間之間保持良好的交通可達性。

2.3.3整體統籌

立足區域功能需求,強調片區與城市空間整體的協調,有機融入城市功能體系。整體統籌指的是在城市設計要同時滿足居民的居住、生產和環境保護的可持續發展要求,能夠統籌兼顧,取得三者間的和諧統一,在這個目標的基礎上謀劃片區的整體功能分區、道路系統、綠地系統等設計。

2.3.4地方性原則

立足城市本土的自然、歷史人文和建設情況,尊重地域特點,并結合時代特征,發揮比較優勢,以彰顯地域特色,進一步提升城市魅力。每個城市都有其自身的文化,高鐵站區是城市的門戶,應展現所在城市的歷史文化、地域特征、經濟特色和民風民俗。

3、城市設計策略

3.1城市與自然和諧,打造生態綠核

3.1.1南界定高,保證山城視廊格局

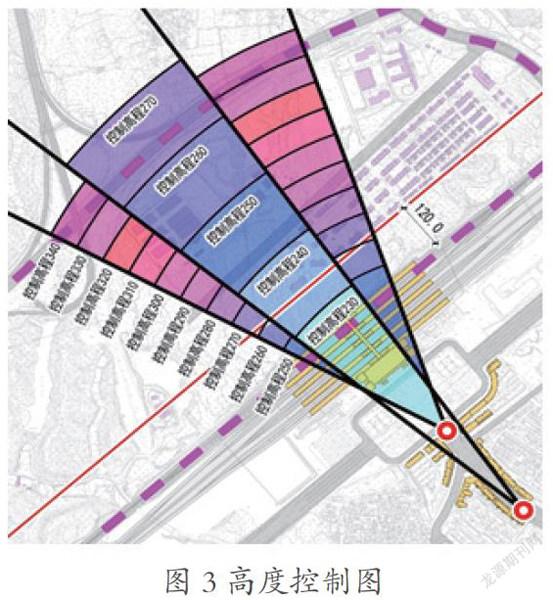

延續既有空間軸線,考慮“顯山露水”的要求加強對山體對景控制,構建與自然相和諧的山城關系。以績溪北站站房作為基地建筑高度控制的核心要素。鑒于龍川大道的線型,結合龍川大道上站房的可視效果,分別在龍川大道上選取離站房最近的轉彎處點和站前廣場最遠點作為視覺控制點。視點一(轉彎處視野):在與龍川大道兩側三層以上建筑視野范圍內,基地建設不突破站房垂直視野。視點二(站前廣場最遠點):基地建設不突破站房垂直視野。以兩處視角點分析,為了保證基地建設不出現在站房垂直視野內,站房北側基地整體高度控制呈現圈層狀。控制高程見圖3。

3.1.2塑品質,打造郊野公園

針對片區內缺乏綠地空間且碎片化不成體系的問題增加綠地,水綠串聯成帶,構建完整系統的綠色空間網絡。依托現狀的洪珠龍水庫建立生態涵養林,將其打造為一處郊野公園,充分發揮“綠肺功能”,作為績溪城市未來旅游新名片。朗坑河及翬溪河的濱河綠地融入城市生態結構,形成縱向主脈,最終向外延伸生態網,增加了環境景觀面,提升片區的城市環境品質,實現城市與生態環境的共生。

3.1.3提形象,注重城市形象展示

在快速城市化的進程中,城市“千城一面”的現象日趨嚴重,影響了城市空間特色的突顯。對于高鐵周邊地區的建設,在地塊劃分較為齊整方正的情況下,建筑語言的特色化、多樣化和本土化就成為片區空間特質的重要表達途徑。因此需要對新建建筑的風貌進行控制引導。在建筑風格上需要與周邊建筑及內部既有的在建小區相呼應,建議以新中式或新徽派建筑為基準。同時注重高速及高鐵沿線城市形象,塑造城市特色。片區南側根據上位規劃,考慮未來鐵路建設,預留鐵路廊道空間。并在北側高速及高壓線的兩側建立防護綠地的復合廊道。

城市景觀界面的塑造上一方面,強調水體綠化景觀,加強綠地與山體、水庫的關系,增加親水性。另一方面強調街道景觀空間的趣味性,結合地域文化特色打造豐富的街道家具及多尺度的開放空間。

3.2人與自然和諧,營造宜居之所

3.2.1營造活力空間

在生態文明觀的背景下,城市空間的生命力也是非常重要的應用內容。依托片區內部優良的山水環境,確定廣場、口袋公園、濱河綠地、防護綠帶、郊野公園等多處活力空間。并通過設置景觀軸線、視線通廊等,將各類景觀節點串聯起來,形成豐富多元的開放空間系統,滿足居民親近自然的需求和提升城市空間品質。(圖4)

3.2.2構建慢行系統

慢行系統是指以步行、自行車等慢速出行的方式構成的城市交通,以慢行系統串聯城市的綠地、濱水空間、公共設施等公共空間,保證城市重要公共空間、設施的步行可達性。如今慢行方式逐步成為居民出行首選。設計保留片區內部原有的慢行通道至績溪北站站前廣場,盡量減少地塊向主干道開口,為居民及游客營造慢行交通環境。

3.3人與城市和諧,建設幸福高地

3.3.1密路網,建立循環路網

我國傳統空間規劃模式一般為400m-500m甚至更大的城市主、次干道間距構建城市骨架,具有“道路紅線較寬、路網密度低、道路間距較大、街區尺度較大、街區內部道路系統相對封閉”等特點。設計采用“小街區、密路網”規劃模式,利于增加街道公共活動區域,提高生活品質、商業氛圍和土地價值。保留外部大交通格局,打通內部斷頭路,增加南北對外通道。同時規劃增加支路,形成“一橫多縱”的內部路網結構。

3.3.2便生活,植入生活服務功能

現狀在建的居住小區均未設置生活服務型商業,導致基地呈現典型的“居住孤島”狀態。片區內的睿陽路沿線呈狹長狀,規劃生活服務型商業采用“條狀集聚+點狀分散” 布局模式,打造十分鐘生活圈,即在居民步行10分鐘范圍內配備生活所需的基本物質與生活文化需求,方便居民生活,提高居民的獲得感和幸福感。

結語:

高鐵站周邊區域城市設計在城市的建設中起到了非常重要的作用,只有將高水平的生態設計與城市設計相結合,才能滿足城市生態建設和社會建設的要求。文章以績溪北站周邊區域的城市設計為實例,在充分解讀城市自然特征、文化特色及城市發展訴求的基礎上,以生態文明為導向,對于如何實現人、自然、城市和諧的城市設計策略進行了探討,提出了城市與自然和諧,打造生態綠核、人與自然和諧,營造宜居之所、人與城市和諧,建設幸福高地的設計策略,以期能為日后的相關高鐵站周邊區域城市設計提供參考幫助。

參考文獻:

[1]朱珠兒,解旭東.生態文明視域下的城市設計策略研究——以濟南市鋼城區南岸新城設計為例[J].城市建筑,2020,17(31):4.

[2]藺彬.面向生態文明的城市設計實踐——以魯北新城城市設計為例[J].中外建筑,2016(12):123-124.

[3]王潔.小城市高鐵站周邊片區規劃研究[D].成都:西南交通大學,2016.

[4]羅飛.高速鐵路綜合交通樞紐地區城市空間形態設計研究——以保定高鐵站為例[D].天津:天津大學,2010.

[5]薛瀚.高鐵客運站周邊地區空間特質的塑造[D].天津:天津大學,2014.

作者簡介:

李家燕,女,漢族,研究生,注冊城鄉規劃師。