基于生態觀的山地城市公園水景規劃設計①

茍民欣, 徐捷

西南大學 園藝園林學院, 重慶 400715

山地城市公園具有獨特的自然環境特征, 主要體現在地形復雜多變、 生態環境脆弱等方面, 規劃設計中除應充分考慮美觀和使用功能外, 更多地應考慮其生態問題, 應盡量避免因規劃設計的失誤而導致的山地公園生態系統的退化[1-2]. 在山地城市公園中, 水體是十分重要的景觀元素, 其對公園的總體景觀的營造與生態環境的平衡有著十分重要的作用[3-4], 作為區域水環境保護和生態系統保護的重要模式, 水體景觀在調節氣候、 涵養水源、 補給地下水和維持生物多樣性等方面發揮著十分重要的作用[5].但現有文獻表明, 山地城市公園水體景觀的營造仍存在三大主要難點. ①水量維持[6-7]: 公園建設初期不重視對水源的基礎調研和補給, 公園水體景觀蒸發量常大于自然降水量, 不固定補充水源就會出現水體干枯的問題, 采用生活用水補充水源則會造成大量水資源的浪費; ②水土流失[8-9]: 公園建設中不重視對山體的合理開發和保護, 公園水體岸線存在嚴重的土壤侵蝕和水土流失問題, 并在水體底部堆積大量淤泥, 對公園水景的生態環境平衡產生巨大影響; ③水質保持[10-12]: 公園建成后不重視對水體質量的保護和維護, 在水源及上游周邊的污染物未有效引流處理, 排放至水體中導致嚴重的水質變化, 并且在公園水體景觀的維護上往往存在管理暗區, 對水體質量也會產生一定影響. 本研究通過對山地城市公園——鴻恩寺公園、 黔靈公園和重慶園博園的水體布局及特征的調查分析, 從生態觀的角度提出山地城市公園水景的規劃設計優化策略.

1 山地城市公園的水系分布及其特征分析

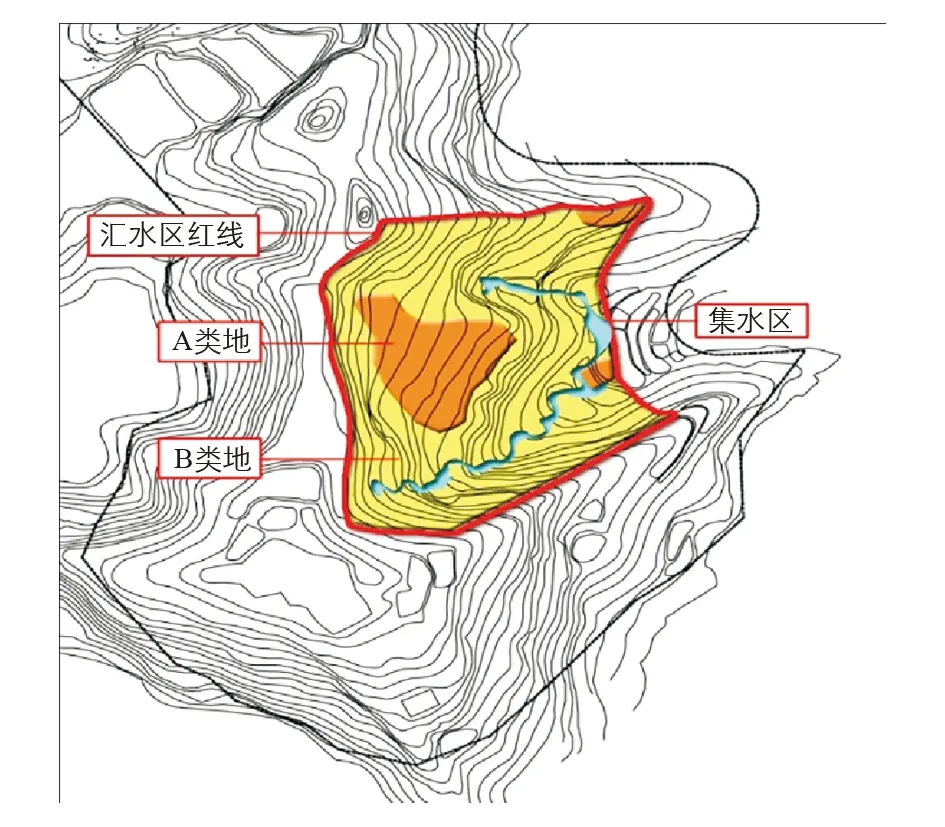

本文所提到的水系, 指的是山地城市公園中, 水體從匯入到排出、 且具有景觀觀賞效果的水系, 現將其分為地上水和地下水兩個部分[13]. 地上水指存在于地殼表面且暴露于大氣中的水, 通常以地表徑流的形式呈現, 匯聚形成山地城市公園的水體景觀. 另外, 基于山地公園特殊的地形以及徑流特征, 其匯水區劃分應當遵循3個原則: ①以山脊線或制高點作為地表徑流方向區分的關鍵點, 包括影響或阻斷地表徑流傳送的園區道路、 場地設施等共同組成的地表徑流匯水區邊界; ②地表徑流的匯水區基本上只有1個, 通常分布在場地地形的最低點; ③當公園中的匯水區包含大型硬質場地, 為降低場地對地表徑流匯合及雨水排放的影響, 數量應以1~2個為宜[14-15]. 例如: 低洼地帶自然形成的池塘、 在山谷地帶形成溪流與河谷, 以及在大面積集水區域形成的湖泊等. 而地下水則指的是廣泛分布在地殼中, 主要來源是大氣降水的直接入滲和地上水的滲透.

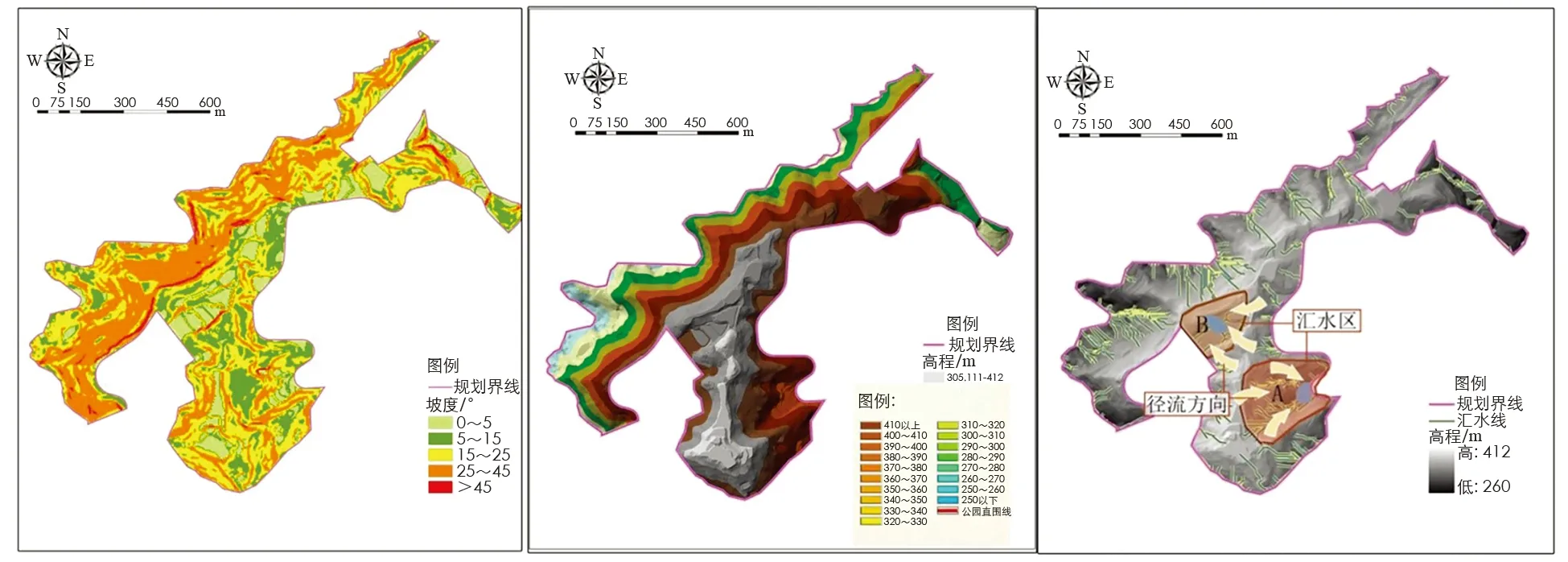

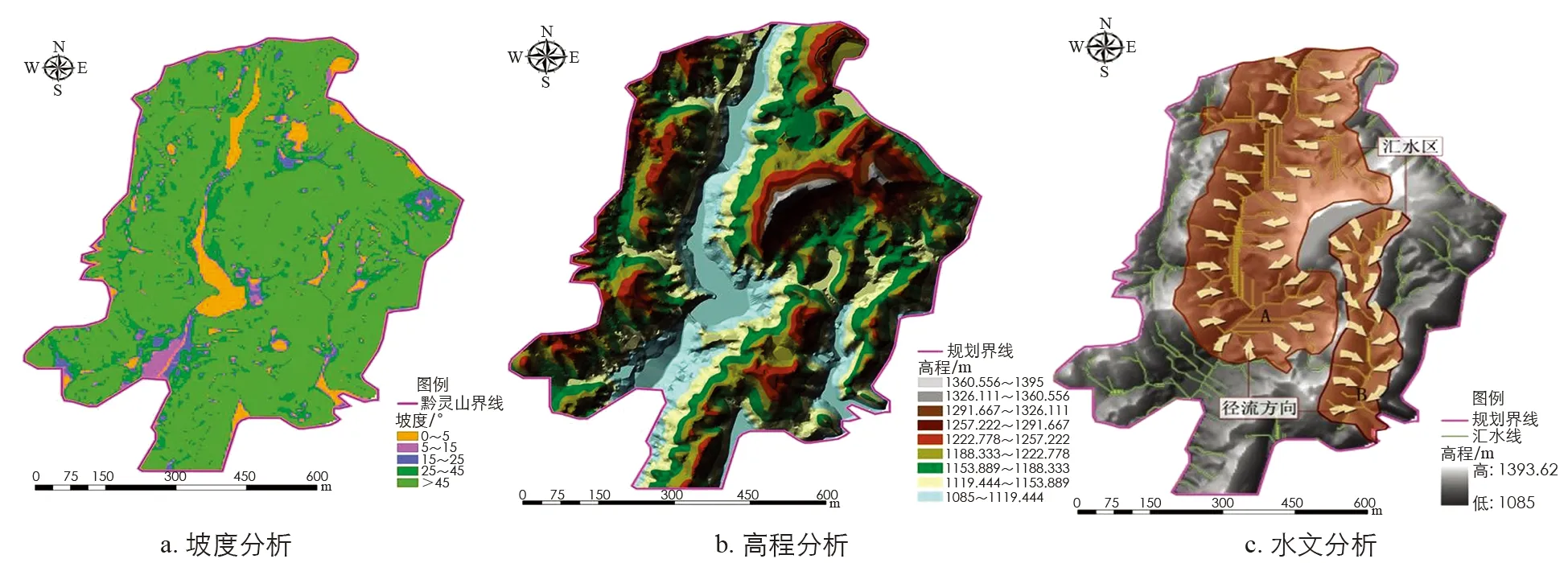

對地上水、 地下水的分布及特征進行分析, 可知匯水區、 匯水方向、 集水區、 匯水線、 出水口及補水區為山地城市公園水系景觀的主要影響因子. 以鴻恩寺公園和黔靈公園為例進行水文分析(圖1和圖2).

圖1 鴻恩寺公園坡度、 高程及水文分析

在鴻恩寺公園中, 主要有兩處靜態水景: 一是鴻影湖, 二是東南門入口處的小型水景. 它們分別位于鴻頂路兩側, 這也是由該公園獨特的山地地形決定的: 鴻頂路位于鴻恩寺森林公園的山脊線上, 由山脊處往東、 西兩側下坡而構成了水景的主要匯水區.

黔靈公園的主要水景為七星潭與黔靈湖. 其中黔靈湖(圖2中A所在位置)是由1954年為阻攔大羅溪水筑壩形成的, 由水文分析圖可知, 它的主要匯水區是狹長形湖體兩側的坡面, 匯水方向隨坡面朝向而微有差異, 最終都匯聚于集水區. 七星潭(圖2中B所在位置)則由于獨特的喀斯特地貌原因, 除兩側坡面匯水外還有麒麟洞的地下水系提供水源.

圖2 黔靈公園坡度、 高程及水文分析

2 基于生態觀的山地城市公園水景選址——以鴻恩寺公園為例

2.1 水景水量計算

在對水體的景觀規劃設計中, 通過對水量平衡的計算可以確定人工景觀湖能否提供適宜的水量, 進而實現水體景觀的功能性, 并保障水體本身的生態系統良性發展. 湖體溢流量公式為[16-17]:

溢流量=(地表徑流量+ 湖面降雨量)-(湖面蒸發量+ 資源化利用量+湖底下滲量)

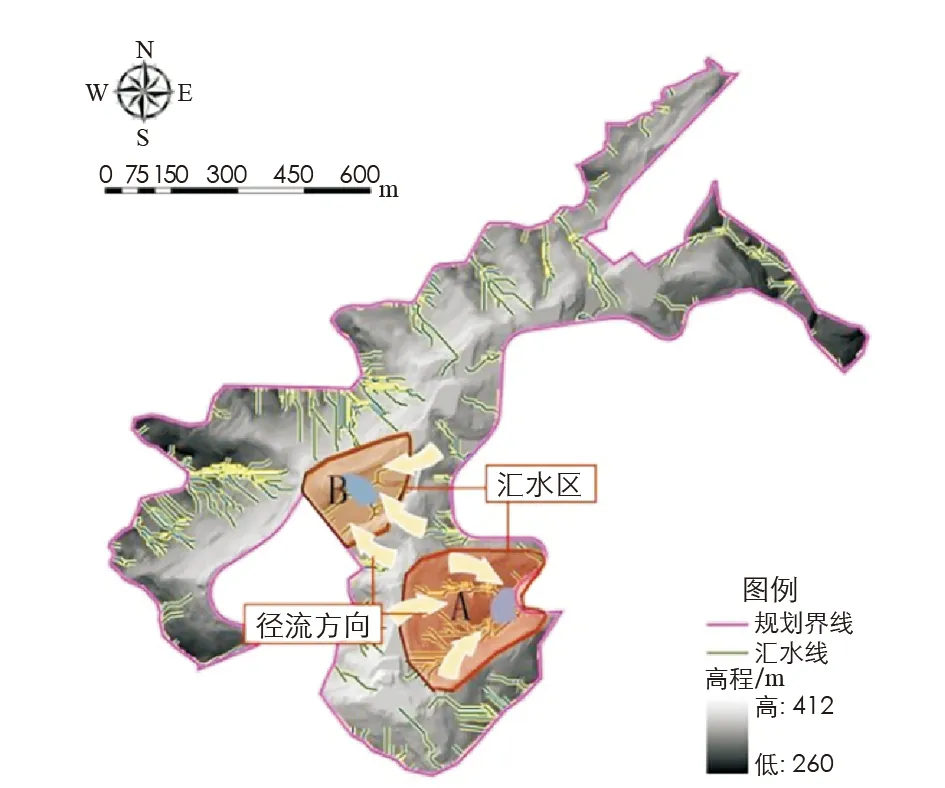

鴻恩寺公園中主要有兩處水系景觀, 分別是位于公園山脊以東的水景A和位于山脊以西的水景B(圖3).

圖3 鴻恩寺公園水景平面

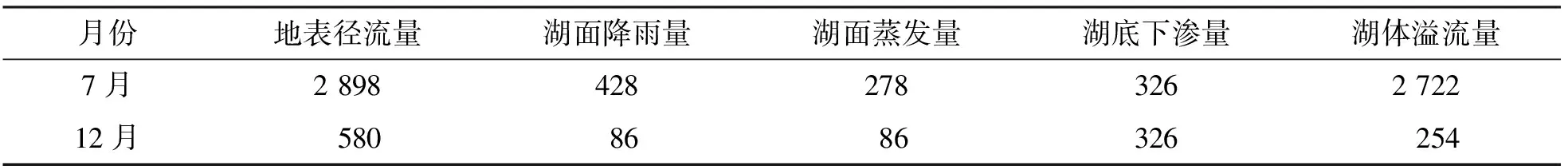

對水景A進行水量計算, 可以得出表1, 由表1可知: 水景A的湖體溢流量在冬、 夏兩季均為正數, 且在夏季數值較大. 水系A的選址恰當, 位于山體坡腳處, 為一狹長弓形水面, 水體兩側均通過溪流與跌泉的形式盡可能多地收集了山體坡面上的雨水徑流. 通過對A水系水量的計算, 可得出結論為: 水系A可在現有面積的基礎上進一步擴大, 且因溢流量足夠大, 可增強水體的循環設計, 使得水體在水量充足的情況下水質也能保持良好.

表1 鴻恩寺水體景觀A的水量平衡 m3

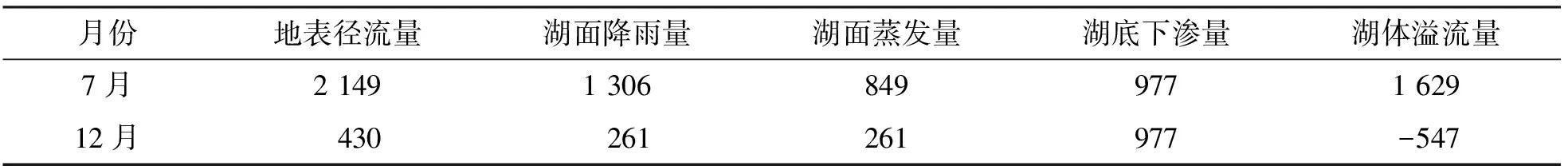

對水景B進行水量計算, 得出表2. 通過水量計算, 結合現場調研情況可知, B水景匯水面積與水景面積的比例不合理, 匯水量不能滿足水體景觀的供水需求, 建議將附近匯水區內地表徑流通過道路排水設計, 科學合理地引入該水景, 以補充水體水量. 相比而言, A水景選址更恰當, 其位于山體坡腳處, 匯水面積大, 因此水量充沛, 在枯水期也能保持水量平衡. 但由于土壤侵蝕原因水景水質有渾濁現象.

表2 鴻恩寺水景B的水量平衡 m3

2.2 土壤侵蝕量

土壤侵蝕模數M, 其單位為t/(km3·a), 其計算參考楊雨行等建立的土壤侵蝕模型[18], 選取坡耕地面積占比(S)、 林地面積占比(F)、 開荒面積占比(R)和坡度(A)4個土壤侵蝕因子進行計算, 剔除和引入變量的臨界值F1和F2分別取1.38和1.30.

M=826.863+9.01824S-14.5559F+201.102R+3789.78A

(1)

將土壤的侵蝕強度分為: 輕度、 中度、 強度和極強4級, 并將土壤侵蝕度用Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ來表示, 各級判別函數為:

將測算點土壤侵蝕模數M代入等級判別函數, 取函數判別值最大結果值, 則為該水體景觀樣本測算侵蝕強度, 即若YⅣ(χ)值最大, 此評測地水體景觀土壤侵蝕程度為極強.

a.規劃前

選取鴻恩寺公園東南門入口處水景, 分別計算規劃前及規劃后該區域內土壤侵蝕情況, 由圖4可以看出, 各因子取值計算可得:S取值為0.728,F取值為0.086,R取值為0.186, 結合圖5中坡度分析,A取值為0.33, 代入(1)式可知土壤侵蝕模數M=2 120.209.

圖4 鴻恩寺規劃前土地利用

圖5 鴻恩寺坡度分析

將M值計算結果帶入土壤侵蝕強度判別公式,YⅠ(χ)=5.453 424,YⅡ(χ)=3.888 674,YⅢ(χ)=-17.611,YⅣ(χ)=-104.638,YⅠ(χ)值最大, 測算區域土壤侵蝕強度為輕度.

b.規劃后

在規劃后侵蝕區域內具體覆蓋類型為林地、 草地、 道路及建筑場地(圖6). 以往土壤侵蝕計算往往運用在農業領域, 景觀范圍內少有利用, 但二者中土壤侵蝕的原理相同且土地類型沒有大的性質區分, 因此將本次調研公園規劃后的覆蓋類型與上文中小流域土壤侵蝕模數數學模型中土地類型進行分析與結合, 在具體計算中, 考慮到鴻恩寺山體坡度(圖5)及現狀土地覆蓋類型(圖6), 得出圖7, 由圖7可知, 鴻恩寺在規劃該地塊時對于坡度大于25°的土地統一采取了用林地覆蓋的方式, 較好地控制了水土流失. 各因子取值計算可得:S取值為0.217 5,F取值為0.782 5,R取值為0,A取值為0.33, 代入(1)式可知土壤侵蝕模數M=1 241.199.

圖6 鴻恩寺規劃后土地利用

圖7 鴻恩寺土壤侵蝕分析

將M值計算結果帶入土壤侵蝕強度判別公式,YⅠ(χ)=-0.024 256,YⅡ(χ)=-6.052 93,YⅢ(χ)=-34.435 3,YⅣ(χ)=-133.874,YⅠ(χ)值最大, 測算區域規劃后土壤侵蝕強度為輕度.

通過以上計算, 可知:

1) 將土壤侵蝕模數的計算結果與各地區相關標準(輕度侵蝕)結合, 得出的土壤侵蝕強度等級可指導山地城市公園水景的科學選址.

2) 最重要的土壤侵蝕模數影響因子為流域平均坡度A, 但在山地城市公園的規劃設計中, 要通過坡度改造來控制土壤侵蝕是不現實的.

因此在規劃階段防治土壤侵蝕的方式主要為結合坡度提高匯水區域內植被覆蓋度, 這種方式可在一定程度上減輕土壤侵蝕強度. 除此之外, 還可通過植被淺溝與沉沙池的方式來降低土壤侵蝕對水體景觀所造成的負面影響.

2.3 綜合因素

合理科學地針對水體景觀選址可以保證山地城市公園的水景水量保持平衡狀態. 因此, 在水體景觀選址時, 需要遵循水量充足、 水質良好、 土壤侵蝕程度輕和技術經濟適用的原則.

在不考慮水體景觀的觀賞需求前提下, 水體景觀的選址通常只考慮匯水面積與土壤侵蝕度, 因此, 一般在水體選址時, 通常會考慮山體坡面面積大且土壤侵蝕度在輕度以下的山谷溝壑地帶.

在規劃設計階段, 必須考慮水體的觀賞需求, 且水體位于匯水面積較小區域的時候, 則必須考慮科學的水量補給. 而水量補給一般通過兩種方式實現: 一是利用城市自來水; 二是結合山地城市公園的道路與場地的布局, 通過排水溝和引水渠的方式, 將山地城市公園中、 匯水區外的雨水, 科學巧妙地引入水景, 從而使水景達到水量平衡.

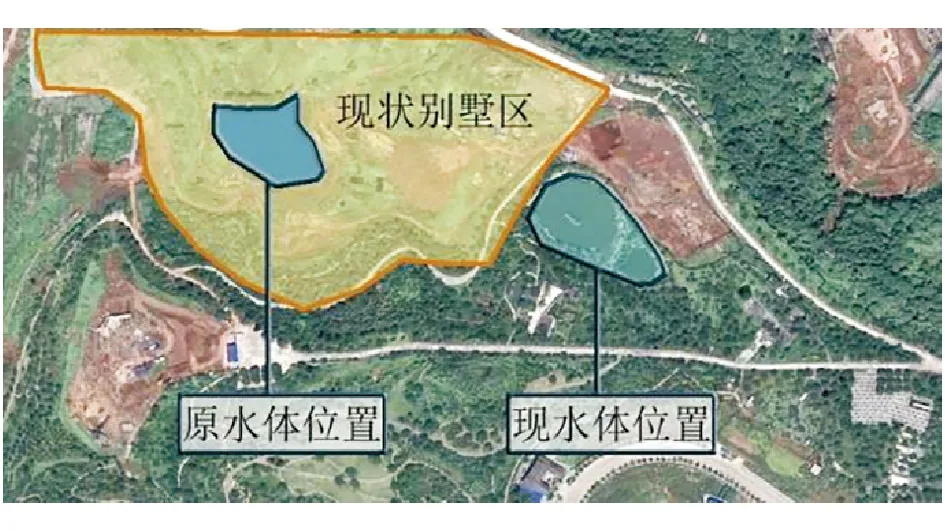

此外, 規劃前紅線的確定也應與水景選址結合起來考慮. 以鴻恩寺(圖8)為例, 可以看到圖中A,B,C23個區域都適合做水景. 其中A區域自然集水區位于規劃紅線外, 故將水景位置內移后擴大了水景面積以達到與兩條匯水線相接的目的; B區水景原選址位于現公園西南角的城市建設區域內(圖9), 基于原選址的水景匯水區域比現在要大得多, 水景水量也可達到供需平衡的狀態. 但由于鴻恩寺地處江北黃金地段, 規劃紅線的劃定需要綜合考慮到多方面因素. 故在規劃時將B水景選址于現狀位置, 導致其自然匯水面積縮小, 在冬季枯水期水景水量不足, 需要市政供水補給.

圖8 鴻恩寺公園水文分析

圖9 鴻恩寺公園B水景變遷

這也為以后城市山地公園的規劃設計提供了參考價值, 劃定紅線時應綜合考慮水景的匯水區、 匯水線和集水區等多方面因素.

3 基于生態觀的山地城市公園水景規劃設計策略

3.1 水景的形態、 尺度大小及深度

3.1.1 水景的形態

在進行水體景觀設計時, 其形態與選址關系密切, 應根據各公園不同的地形、 地質、 氣候及人為等因素選擇合理的位置與水體景觀的類型, 可分為5類: ①山腰—湖、 溪流、 疊水; ②山崖—瀑布、 水簾; ③山麓—溪流、 水坡、 水澗; ④山谷—河谷、 溪澗; ⑤盆地—湖泊等靜態水景.

3.1.2 水景的尺度及深度

城市山地公園中, 水景面積的大小, 不僅影響公園中土地的利用與水體景觀的投資, 還與園區水資源的充足與否緊密相關. 因此, 水體景觀的面積確定要充分考慮水量平衡的計算結果.

對于靜態的水體景觀, 需要考慮自然集水區面積、 日常降水量與蒸發量, 明確水體景觀的面積, 則該面積所占水景供水量的比例就是水體景觀的深度. 另外, 還需從水體的安全與生態方面綜合考慮, 一般建議較大的靜態水體景觀深度要在1 m以上, 以保證植物的生長、 水溫調節以及水體的干凈, 并做好良好的安全措施.

對于動態的水體景觀, 需要考慮其匯水線寬度、 匯水區面積、 山體坡度、 水體流速與景觀需求等多方因素, 山體坡度越大, 水體流速越快, 單位時間內需水量就越高, 水體景觀對水域的匯水面積需求就越大. 綜合以上各個因素、 得到單位時間內的匯水量后, 還要結合水體景觀的匯水線寬度與水體景觀的景觀需求, 得出動態的水體景觀寬度, 用匯水量除以單位時間內該寬度的水體景觀所通過的水量面積, 最終可得出動態水體景觀的適宜深度.

3.2 水源地的保護

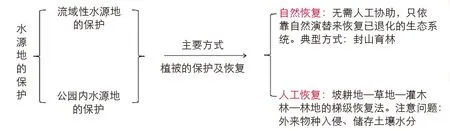

生態的可持續發展原則可指導水源地的水體保護: 通過適宜的人工干預對水體進行梳理, 完成水源地在土地合理利用、 景觀功能構建等方面的改善, 實現水源地生態環境的恢復與保護, 最終使水源地景觀得到安全可靠的維護(圖10).

圖10 水源地的保護

不論是流域性水源地還是公園內水源地的保護都以自然恢復及人工恢復為主要途徑, 但由于水體景觀應用尺度大小的問題, 在針對不同形態的水源地落實保護措施時, 其側重點各不相同. 公園內水源地的保護與植被的類型、 面積、 分布位置及覆蓋度密切相關. 在規劃階段合理設計植被的分布位置可實現水源地水土的較好保持.

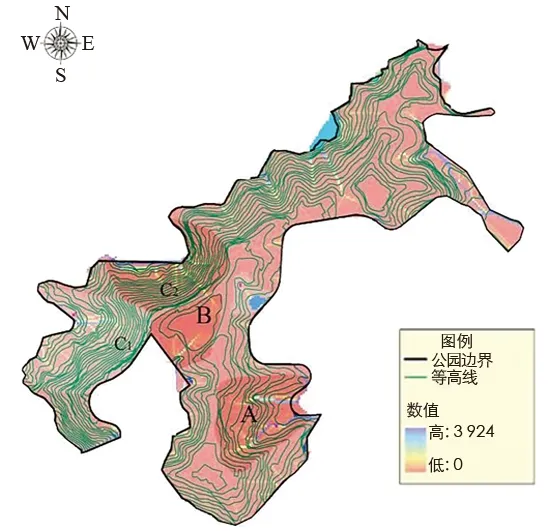

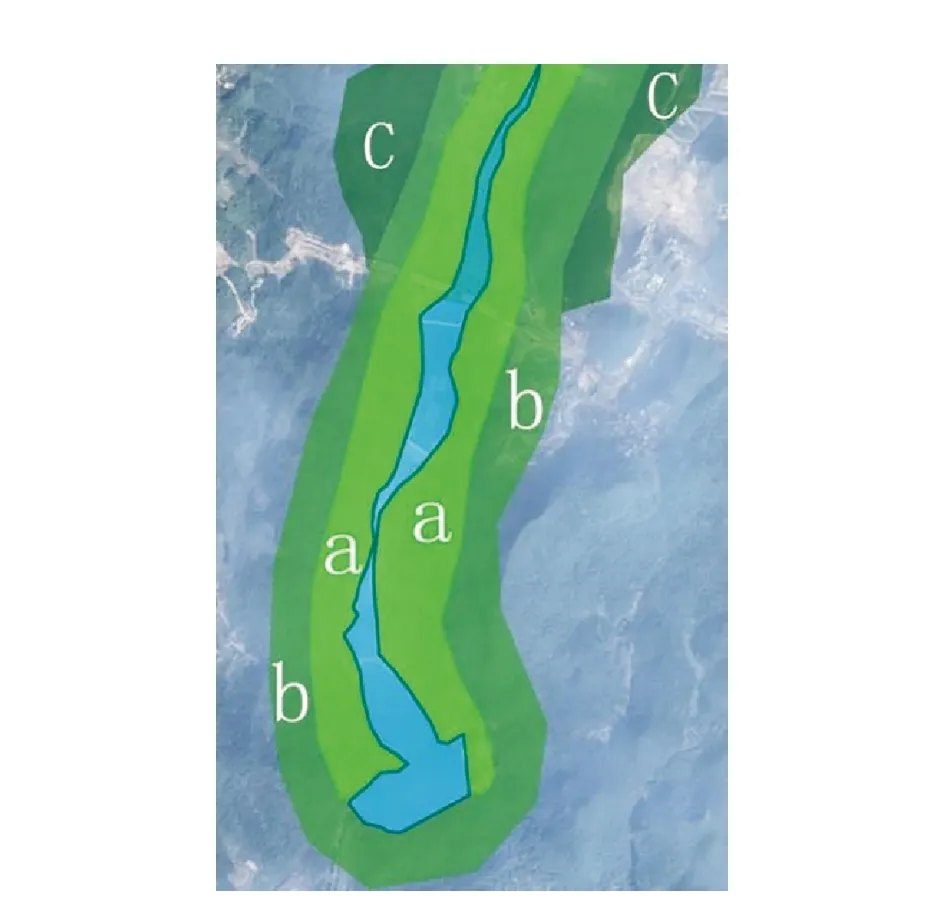

水源涵養林, 一般指水系上游集水區域內面積較大的林地, 其對于集水區的水土保持有著十分重要的作用. 在對山地城市公園的水體涵養林區域進行規劃時, 宜采取水平區劃的方式: 以集水區為中心, 逐漸向水體外部擴散[19]. 以黔靈湖為例(圖11), 具體可按以下設計來規劃.

圖11 黔靈湖水源涵養林規劃

護岸防蝕林帶(a區): 以黔靈湖兩岸的山脊線為界布置的細長植被種植地段, 其主要功能為防止土壤侵蝕.

護岸防淤林帶(b區): 以山體防蝕林帶以外的山脊為分界線, 劃為護庫防淤林帶.

綜合區(c區): 對于一些相對比較重要的水源、 或為城市提供生活用水的大型水庫, 將集水區內的大面積森林構成的區域劃為水源涵養林區.

3.3 水質的保持

3.3.1 污染源的控制

重慶園博園: 位于重慶市兩江新區的核心區, 其占地面積超過220 hm2(水體面積達53 hm2), 園內地形為典型的丘陵地貌, 高差起伏較大, 園內分布多條溪溝和由泥土壩作為壩體的龍景湖. 龍景湖是園博園內最重要的景觀水體, 在建園初期就由于上游污染問題而導致整體水質較差; 在建園后又出現了園內污染及由于湖體本身換水周期長而造成的內源污染. 因此, 選擇以龍景湖為例介紹城市山地公園水體污染源的控制, 具有一定的代表性及可推廣性, 可為以后山地城市公園的水質保障提供一些思路.

1) 龍景湖的園外點源污染主要為趙家溪、 龍景溝兩處生活污水的直接排入.

控制方法1: 建議由北部新區管委會負責將龍景溝排污口污水截流進入市政管網, 并完善趙家溪匯水區域市政管網, 在趙家溪流入龍景湖入口處加固已修建的攔污土欄, 從水體上游控制面源污染, 以確保下游清水入湖.

控制方法2: 建議在龍景湖流域入園的上游區域采取人工濕地的方式進一步凈化水體.

2) 龍景湖園內主要點源污染來源為各區域生活污水的直接排放, 根據污染情況及場地分布特征, 可將污染源劃分為6個區域.

控制方法: 根據污水性質及排放量, 分區域進行處理. 餐飲類等排放的難以自然降解的污水, 應進行統一收集后排放到北面的市政管網, 排放量較小且污染程度較低的片區, 將污水分散進行工程措施處理, 一部分可用于灌溉, 水質達標的則可直接排入湖體.

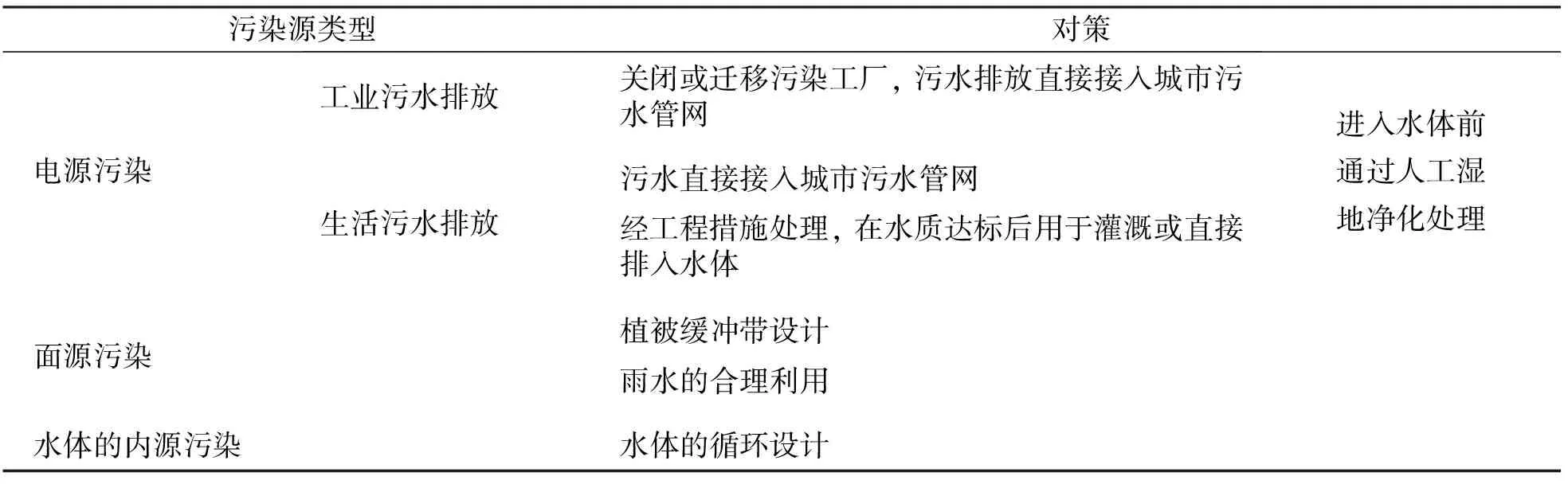

山地城市公園中, 對水體污染源的控制途徑可概括為: 切斷點源污染、 控制面源污染和關注內源污染, 具體控制方式見表3.

表3 山地城市公園污染源控制方式

3.3.2 濱水游憩設施與園區內場地的合理布局

目前, 針對濱水場地水質保持而涉及到的場地布局模式研究較少, 筆者根據場地的功能類型進行區分, 得出山地城市公園濱水游憩設施及場地的科學布局模式(表4).

4 結語

通過分析山地城市公園的水系分布與其特征, 結合實地調研數據, 對公園內水體景觀的水量平衡、 水體景觀匯水區土壤侵蝕程度進行計算, 從山地城市公園水體景觀的選址、 形態以及水體景觀尺度大小和深度等多方面提出山地城市公園中水體景觀的生態規劃設計策略與方法; 提出以植被保護和恢復為重心的山地城市公園水源地的保護方法和策略.

生態水景的設計重點在于水量平衡. 要做到設計出的水景水量能夠長期保持在一個穩定、 充足的狀態, 需對匯水區和集水區進行定量的計算, 以此來確定水體的尺度, 并根據景觀和功能的需求做適當調整. 通過控制水體景觀污染源、 合理布局濱水游憩設施與場地、 保持公園水體景觀水質, 實現生態可持續的山地城市公園水體景觀. 基于生態觀的山地城市公園的水景規劃設計研究可以彌補傳統理論對山地城市公園水體規劃設計的不足, 并對相關景觀設計、 城市規劃起到一定的啟示作用.