2022上海,春去夏猶清

姜浩峰

“取消企業復工復產復市不合理限制。”聽到5月29日下午上海市新冠肺炎疫情防控工作第199場新聞發布會上發出這樣的聲音,作家何振華心情略微放松了一點。拿到臨時出入通行證后,5月起,何振華得以走出自家小區。他發現,凡是走出小區的市民,都比較小心,注意保持人與人之間的距離。一些商業門店在逐步恢復中,城市的煙火氣正在回來。

“大上海保衛戰”取得了重大階段性成果。6月1日起,上海有序恢復了住宅小區出入、公共交通運營和機動車通行。

回想一個月前,何振華在《解放日報》上發表了文章《“足不出戶”里的凝聚力》,結尾處如此寫道:“我的一位老師講了一句話,不妨拿來送給所有在魔都的你——‘草長鶯飛的三月我們擦肩而過,千樹萬樹梨花開的四月我們滿懷期待’。”當時,上海正經歷從“九宮格”到“鴛鴦鍋”的防控措施改變,亦即從網格化篩查,到以黃浦江為界分區分批實施核酸篩查。3月28日5時起,浦東、浦南及毗鄰區域先行實施封控。緊接著,4月1日,浦西的篩查無縫銜接。

翻一翻4月1日凌晨1時上海人的微信朋友圈,會發現,一場“云蹦迪”,幾乎和春晚差不多熱鬧。“回想起來,當時身在浦西的朋友,真有種又要過年了的感覺。大家期待著封控期間做好核酸,速戰速決。”有上海市民如此回憶。

這一場由奧密克戎變異株引起的疫情,在上海,感染者人數一度飆升到每天兩萬余。一座2500萬常住人口、千萬左右流動人口規模的城市,在長達近兩月的時間里,處于大多數城區封控的狀態,這在全世界都是史無前例的。

比起2020年1月的武漢來說,上海的城市規模更大,國際化程度更高。加之奧密克戎比最初的新冠病毒致死率要低,城市封控是否必要引發的爭論、封控后免不了的“一地雞毛”相疊加,少不了令身處魔都的人呈現焦慮和憂心。但疫情中我們也能看到,生活在這座都市的人們的守望相助、鄰里相幫。

“上海市民不愧是公民意識覺醒的國際大都市的好市民。我總感到上海市民有一種自覺的大局觀。在這次應對疫情方面,絕大多數上海人——無論是年長者,還是年輕人;無論是老上海,還是新上海人……,大家經歷了極限考驗,都沒有辜負這座城市!”何振華向《新民周刊》記者如此說道。

5月25日國務院召開的全國穩住經濟大盤電視電話會議,傳出了“努力確保二季度經濟實現合理增長和失業率盡快下降,保持經濟運行在合理區間”的聲音。

上海這座開埠近180年的都市,并不是靜默的,苦戰兩個月后的上海,一定能重新恢復活力。

3月28日,封控第一天的楊浦大橋、盧浦大橋、南浦大橋,幾乎沒有車輛馳過。攝影/ 楊帆

自新冠疫情暴發并呈現全球大流行之態以來,上海一直承載著巨大的防疫壓力,卻也長期是疫情防范的模范生。

就防疫壓力來說,有統計數據顯示,上海口岸作為全國最大的空海港入境口岸,2021年承接了全國近40%的入境航班。

上海防疫的做法,曾經效果突出,也受到較多好評。今年1月,靜安區靜安寺街道愚園路228號被劃定為“中風險地區”。由于此地面積僅20余平方米,而成為“最小”中風險區。央視新聞發表評論稱,上海把精準防控“拿捏得死死的”。

上海還是那座上海,然而,病毒已悄悄變得不再是原來那個樣子——它變得愈加狡猾。

3月初開始,上海通報了幾條病毒感染線。無論是老年舞蹈隊、時裝班,還是大巴司機和他的妻子,或者漕溪北路1200號……疾控隊伍一直在追溯此輪疫情源頭,但精準防控的流調速度,似乎逐漸跟不上病毒“狂野飛奔”的腳步……

上海的抗疫戰法逐步調整,與病毒之間的攻防格局也在變化。

3月13日,上海浦東機場進出港航班取消817架次,取消率達到68%。上海市新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室發布消息,要求上海市民非必要不離滬。此前一天,上海宣布全部中小學調整為線上教學。

回顧3月1日至13日24時的數據,上海新增本土新冠肺炎病例81例,無癥狀感染者632例,上海16個區中有15個區已有感染者。社會面究竟有多少感染者,待查!

3月15日夜,國家公布新一版新冠肺炎診療方案。16日一早,很多上海市民發現,自家小區被“網格”了。17日,上海第125場新冠肺炎疫情防控新聞發布會上,上海市衛健委主任鄔驚雷,上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長、華山醫院感染科主任張文宏聯袂出場。

當時,鄔驚雷稱,會根據核酸篩查結果,動態調整下一步疫情控制措施。張文宏直言,奧密克戎不是“大號流感”,它會咬人。抗疫,需要將病毒“悶死”。同時,他也說,每一次抗疫政策的改變,都不是“拍腦門”想出來的,而是通過科研的支撐進行的。可這一天的發布會,給人印象尤其深刻的卻是會后網友@54zhuzhu所繪“文武(鄔)雙全”等漫畫。不少市民認為只需吃一碗“蛤蜊燉蛋”(上海話諧音“隔離等待”),勝利就在前方。有人甚至拿出了清明小長假踏青方案……

春光總是值得期待,然而2022年上海的春光,卻無奈錯失。3月24日,本土無癥狀感染者1580人,首度突破四位數;3月28日,本土確診96人,29日326人,30日355人;至于無癥狀感染者,從每日檢測出四五千人,到萬人以上,只過了短短72小時!

上海交大醫學院附屬瑞金醫院副院長陳爾真,在新冠肺炎肆虐武漢的時候,曾是上海第三批援鄂醫療隊隊長。4月1日,作為上海集中隔離點醫療救治組組長,他現身上海新國際博覽中心臨時集中隔離收治點。這是此輪疫情以來,陳爾真的第五站了。此前,嘉定體育館、崇明長興島、嘉荷新苑、世博展覽館這幾大集中隔離收治點,都是他奮戰的地方。在與奧密克戎變異毒株進行的這場追逐賽中,陳爾真當時如此體會:“跟當年的武漢相比,上海在準備上、經驗上要好一些。這次疫情的規模,比武漢還要大,但疾病的嚴重性比武漢要低,上海遭遇的是奧密克戎BA.2變異株,毒力下降、傳播力在增強,傳播速度很快,所以無癥狀感染者越來越多,增加了我們的管控難度,壓力很大。”

3月24日,上海市委組織部向全市共產黨員發出一封題為《在大戰大考中彰顯特殊責任、特殊擔當》的信,號召全市黨員在特殊時期“扛起特殊責任、拿出特殊擔當,咬緊牙關、一鼓作氣,堅決打贏疫情防控這場大仗硬仗”。

4月2日,國務院副總理孫春蘭抵滬,她與上海市委和市政府負責同志交換意見,轉達習近平總書記對廣大干部群眾的關心和慰問,并強調,要堅持“動態清零”總方針不猶豫不動搖。孫春蘭還表示,要強力支持上海防控工作,同心協力盡快打贏這場大仗硬仗。

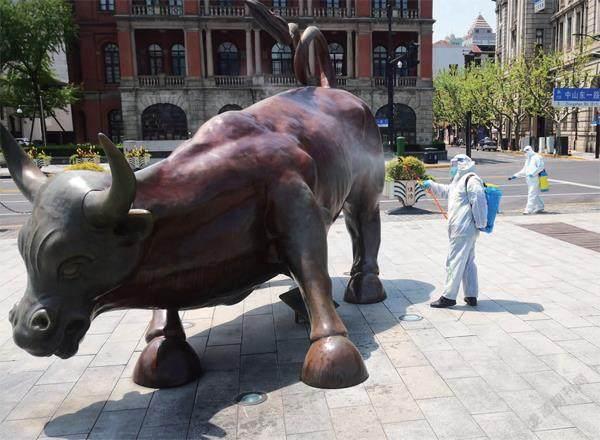

2022年4月18日,外灘濱水區環衛保潔人員在觀景平臺上下對垃圾箱等公共環境部位進行消殺。

此一仗到底有多硬?4月4日19時,上海市新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室發布的消息,相當于做了回答。“具有里程碑意義”,“超過3000萬,史無前例的核酸大篩查!”大兵團之所以能迅速組建,所依靠的仍是整個國家的動員能力,其中就有全國各地的支援。先是江蘇、浙江、安徽、山東、江西、天津、海南等省市的醫務人員組成的國家援滬醫療隊于4月4日集中抵滬;再是北京、陜西、海南、河南等省市分別派出醫療隊陸續抵滬。

廣東援滬醫療隊領隊、中山大學附屬第一醫院檢驗科副主任黃彬說:“我們300名隊員分別來自廣東19個地市,都有豐富經驗。隊員中有112名黨員,臨時黨委在飛機上開了第一次黨委會。大家都有很高的熱情和激情,幫助上海抗擊疫情。”

4月2日,新國際博覽中心方艙醫院交付驗收。自3月25日上海建工集團集結300名管理人員和千余名工人進場施工,到交付,花費了184小時。

此前一天,當陳爾真出現于此的時候,此地還稱為臨時隔離收治點。總建筑面積超30萬平方米,床位超過15000張的方艙醫院,開始正式運行——分10個艙區管理,每艙1500名左右的病人。

南昌大學二附院醫療隊是4月3日抵達上海的,之后進入新國際博覽中心方艙。“在新國際博覽中心方艙,我們所在的艙區收治了部分有基礎疾病的患者,為了保障他們的身體健康,我們迅速成立了方艙MDT多學科團隊,涵蓋呼吸與危重癥醫學科、心血管內科、中醫科、內分泌代謝科、消化內科、腫瘤科、血液內科、婦產科、兒科等十余個專業的醫學專家。” 該院副院長胡輝稱,“其間,曾為一名63歲的做過‘原發性肺癌消融術’的奧密克戎變種病毒感染者提供過醫療方案,并最終使他轉陰出院。”

2022年5月29日,疫情“暴風眼”黃浦區徐二居委會和建三居委會。攝影/ 孫中欽

記者也曾與來自浙江寧波、嘉興等地的核酸檢測醫護人員交流。這些長三角區域的援滬醫療隊每日晨星中出發,抵達上海各區的社區點位立即工作。檢測完成后原車回省,在嘉興隔離待命。

4月4日這天,4時50分的晨曦中,青浦區星尚灣已有徹夜分配了醫護物資的志愿者穿上大白服上崗就位;5時30分,普陀區長風三村的黨員志愿者已經開始對79個門洞挨家挨戶爬樓呼叫采樣,盡快完成這個2000多戶、4000多人無電梯老舊小區一次特殊的“叫早”服務。當天下午2時,普陀區真如鎮街道完成核酸采樣后,街道黨工委書記張韶春禁不住心底里長長舒了口氣。剛開始核酸檢測,有老人打不開采樣二維碼。好在黨員志愿者紛紛到社區報到以后,緩解了人力資源壓力。

黃浦區一位老人給瑞金醫院采樣隊員手寫了一張明信片:“親愛的孩子,你們埋頭苦干,不懼挑戰,是為了換取千姿百態的明天。辛苦了,保重!”

何振華對《新民周刊》記者說:“盡管看起來有些猝不及防,可在上海進入封控狀態后,除了醫護以外,我發現許多社區的年輕人站了出來。那些穿著大白維持秩序的人,他們中有的是共產黨員,有的是共青團員,有的也不是黨員也不是團員,就是我們鄰居家的小囡啊!他們奔走在前線,我甚至發現有的志愿者逆行進入整棟樓陽性的地方為大家服務,這就是在拼命守滬!”

4月4日的核酸篩查結果無疑并不樂觀——本土確診雖比此前一天略有下降,可新增無癥狀感染13086例,首次一日破萬。4月5日,本土新增311例,新增無癥狀感染16766例。

4月6日,中共上海市委向全市共產黨員發出一封公開信。“疫情防控的形勢嚴峻復雜,守護人民的生命健康、守護上海城市的安全有序,已經到了最緊要的時刻”。公開信中更是引用了這樣一段話——“關鍵時刻沖得上去,危難關頭豁得出來,才是真正的共產黨人”。數據顯示,截至此日,上海已有68.8萬名黨員到社區報到,廣泛參與小區封控、核酸檢測、物資保障、垃圾清運、特殊群體關愛等工作。

長三角區域的援滬醫療隊每日晨星中出發,抵達上海各區的社區點位立即工作。檢測完成后原車回省,在嘉興隔離待命。

3月末4月初的上海,某種程度上是一座危城。

疫情襲來的上海,除了疫情本身的沖擊以外,還遇到了各種困難。

2022年4月15日,上海市浦東新區曹路體育中心的核子華曦核酸檢測方艙實驗室正常運轉。

2022年4月3日,滿載1500余名天津援滬醫療隊的G267次專列抵達虹橋站。攝影/ 劉少杰

3月23日,上海曾發生悲劇。當天,上海市東方醫院護士周盛妮在家中哮喘發作,用藥后無法緩解,于當晚7時許由家人駕車送她就診。周盛妮選擇了去自己服務的東方醫院南院急診部就醫。哪知此地正因疫情防控需要而臨時關閉,不予收治。無奈之下,周盛妮家屬將她送往浦東新區另一家醫院搶救,終不治身亡。在3月25日的新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會上,鄔驚雷針對東方醫院發布的有關周盛妮死亡的情況通報,表示深切哀悼,對家屬表示慰問。

4月初開始的封控,事實上使得市民在求醫問藥方面一度相當艱難。一位曾經在微博上發出求救信的浦東居民稱,父親本來一直在楊思醫院就診。可疫情起來以后,楊思醫院處于閉環管理。轄區內可收治血透患者的醫療機構一度無法協調和安排,他父親的血透治療有所耽誤。

國家衛健委新冠肺炎疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年于4月10日接受上海媒體采訪時明確表示,“我們必須堅持‘動態清零’,‘動態清零’也是當前上海市抗疫的一個最佳選擇”。在梁萬年看來,上海的老年人口比重大,基礎性疾病患者等重點人群的絕對數很大,一旦發生感染,感染人數將會是一個龐大的數字。更不消說在疫情大范圍流行的背景下,如果病毒發生變異,將會對民眾的生命安全和身體健康造成更大危害。

“一旦疫情管控放松,結局就是病毒廣泛傳播,大量重癥出現,反過來擠兌醫療系統。加快‘動態清零’,對于有基礎疾病的老年患者是最大的保護。”上海交通大學附屬仁濟醫院重癥醫學科主任皋源同樣如此說。以感染者“轉運”為中心,隔離控制傳染源,成為4月之上海的緊急要務。

血透和封控期間看病難的問題也要解決。“血透患者的治療特點就是要有規律性,如果醫院因一些情況暫停相關治療,導致患者要等上幾天,他是等不了的。” 援滬血透醫療隊臨時指揮部副總領隊王九生4月9日如此表示。王九生透露,從4月1日至7日,援護血透醫療隊組織了150名血透醫護志愿者陸續從廣東、云南、河南等地趕到上海,經核酸檢測、崗前培訓后立即參與到工作中。《新民周刊》記者也注意到,此后,陸續有部分血透醫護志愿者抵滬。

4 月初開始的封控,事實上使得市民在求醫問藥方面一度相當艱難。

4月1日,南京江北醫院醫護人員在上海市徐匯區明園小安橋小區核酸采樣。攝影/ 高峰

即便如此,上海的醫療系統依然承受著各種壓力。如慢性病患者配藥問題。

因為封控時間的延長,一些社區社工向記者反映,4月初開始,他們曾經幫助居民到指定醫院代配藥。可指定醫院排隊后,卻被通知短期內一些藥品短缺。有人在京東網絡平臺進行缺藥登記,可直到5月初仍沒有消息。

更有一些社區在封控日久后缺乏生活物資。是哪里出了問題?明明看到京東、美團的管理人員出席了上海市的疫情防控新聞發布會,許多市民連夜搶菜,卻“顆粒無收”。曾在2020年初武漢抗疫期間捐獻1萬份自熱米飯助力醫護就餐的鄉村基集團“大米先生”,4月上旬接到某單位訂單,給該單位員工團購生活物資,主要是大米、食用油和雞蛋,結果僅一半到達員工家所在小區。原因是大米先生所用車輛的疫情期間臨時通行證時間有限,未及完成任務。這樣的情況并非孤例。

政府發放的保障物資,各區、各街道差距較大,也曾受到市民詬病。

上海一些街鎮在保供物資發放過程中,確實暴露出各種問題,上海市紀檢監察部門4月30日的通報稱,在對108條問題線索的核查中——黨紀政務立案6人、談話提醒4人、組織處理5人,并對5名街鎮干部的失職問題通報曝光。

何振華告訴記者:“這些問題說明,經過一個多月的疫情‘大考’,上海的一些薄弱環節和短板暴露出來。個別黨員干部信仰缺失,黨性泯滅,道德淪喪,漠視民疾,令人發指。病毒撕開了這些問題的口子,在抗疫之際,也正是到了處理這些問題的時刻!”何振華認為,好在上海是一座光榮的城市。上海是中國共產黨的誕生地,在全球化大背景下,樂觀達觀的上海市民的公民意識或曰理念日趨成熟。上海市民反映情況有氣有節有理有據,為有關方面盡快解決問題提供了有利條件。

5月5日,中共中央政治局常務委員會分析當前新冠肺炎疫情防控形勢,并研究部署抓緊抓實疫情防控重點工作,當晚,上海市委常委會擴大會議上傳出了“一定能夠打贏大上海保衛戰”之聲。

上海的情況確實在向好。

還記得家住徐匯區永康路37弄的82歲的于文明老先生嗎?4月12日中午,他致電本社區黨總支書記張臻,希望社區幫助自己去醫院就醫。張臻無能為力,言語間情緒幾近崩潰。電話錄音被曝光后,4月13日,在徐匯區疾控部門和天平路街道的安排下,于文明老人終于被轉運到區級定點醫療機構上海市第八人民醫院。4月30日,于文明出院,張臻將牛奶、鮮蔬愛心物資送進老人家中。“全體醫務人員全力認真負責,對待每名患者像對待自己的親人一樣和藹可親,使我們每一個患者非常感動……”于文明給八院留下了一封感謝信。

也正是這一天,孫春蘭副總理在江灣體育場察看楊浦區新建的1000間集裝箱板房,之后到國家會展中心(上海)深入了解場館周邊停車場建設集中隔離點的規劃設計方案后,提出“及時轉運隔離密接人員,是切斷社區傳播鏈的重要一環,動作越快,轉運越及時徹底,成本越低,拖尾時間越短”。

僅僅4天以后,5月3日,黃浦區外馬路方艙醫院正式關艙。從3月31日開始,該方艙共運行33天,收治近400名感染者。5月4日,陜西漢中援滬醫療隊所支援的上海青高路零號基地方艙醫院關閉;5月5日,楊浦區中醫醫院,長寧區茅臺路方艙、西郊方艙、協和路方艙醫院紛紛關艙……

盡管上海絕大多數市民仍無法跨街鎮出行,但大家從網上,或者電視上能夠看到,5月7日這一天,一些援滬醫療隊踏上了返程之旅。安徽醫療隊駐地錦江飯店和花園飯店的停車場上,巴士紛紛掛上“滬皖一家親,抗疫一體化”等橫幅。位于嘉定區的G2京滬高速江橋收費站,出現了3輛警用摩托車和2輛警車組成的交通護衛隊。“這是最高禮遇、最高規格的送行。”黃浦公安分局交警支隊如此表示。

到5月24日,新國際博覽中心方艙醫院總指揮、上海交大醫學院附屬仁濟醫院黨委書記鄭軍華宣布,從當天開始“掃尾”方艙醫院。

5月17日,上海16個區均已實現社會面清零。疫情得到有效控制,上海開始分階段恢復正常生產生活秩序。5月14日,中國商飛公司即將交付用戶的首架C919大飛機從浦東機場第四跑道起飛,圓滿完成首次飛行試驗。5月15日,特斯拉上海工廠第二批4000多輛電動車裝船出港,發往歐洲。

5月下旬,上海市政府印發《上海市加快經濟恢復和重振行動方案》,“靶向發力”,多措并舉提振經濟。

在何振華看來,上海此輪抗疫到此時,可以看到上海市民的配合度之高。但也要看到,在一場抗疫的大決戰中,一定會暴露出這樣那樣的問題。

上海一家因疫情封控關門歇業的小店,等待恢復營業。攝影/ 林雨

封控下的上海街頭。攝影/王定森IP SHANGHAI

在疫情封控的南京東路步行街上,“值守”著一個咖啡機器人可供應各式現磨咖啡,為附近的援滬醫療隊員和防疫工作者提振精神。攝影/孫中欽

“我觀察下來,上海電視臺‘新聞坊’欄目一度每天有5萬多條訴求,還有新民晚報的‘新民幫儂忙’也成了疫情期間人民群眾排憂解困的一個平臺。這確實反映了媒體的力量。”何振華說,“然而,我們應該著眼的是——在疫情之下,有些部門是不能缺位的。一度上海的物資供應鏈出現了緊張的局面,一時,許多市民在互聯網電商平臺都搶不到菜。而京東從各地調快遞小哥馳援上海,卻也一度出現問題。許多市民在京東下單,仍有相當長一段時間看不到貨物運出來。這樣的情況直到5月下旬才有所緩解。那么,我就想到——我們的郵政系統在干什么呢?疫情之下,為什么報紙雜志都無法送入小區呢?確實,疫情之下,互聯網傳播信息速度更快,我們的主流媒體都有互聯網平臺,但如果報紙能夠正常進入封控小區,是不是謠言就會少許多了呢?據我的調查,老百姓還是更相信白紙黑字的啊!我認為報紙雜志就是生活的必需品!”何振華認為,只要做好消殺工作,報紙雜志是完全能夠送入小區的。而這“精神食糧”是與食物和水同樣寶貴的。

在上海疫情逐步平復的時候,中國一些地方一些城市疫情也有所反復。《新民周刊》記者注意到,一些城市在提前進行物流預案方面,總結和吸取了上海三四月份的一些經驗與教訓。譬如中國供銷集團啟動云倉,將北京朝陽區東曉景207號的4000平方米的合作銷地倉用足,每日可以動態存儲150噸鮮雞蛋,確保市民生活所需。

自有人類社會以來,人們對疫情就有所認識。《周禮》的《天官·冢宰》篇記載,“疾醫掌養萬民之疾病,四時皆有癘疾,春時有瘠首疾,夏時有癢疥疾,秋時有瘧寒疾,冬時有嗽上氣疾。”據《中國古代疫情》年表統計,從秦到民國初年,2100多年的時間里,中國暴發的重大疫情達352次,單清朝就有115次疫情暴發。毛澤東詩句“千村薜荔人遺矢,萬戶蕭疏鬼唱歌”更是將舊中國應對疫情之無奈寫盡、寫透。中華人民共和國自成立以來,一步步奮斗,戰勝了肺結核,戰勝了鼠疫,戰勝了血吸蟲病,戰勝了天花,戰勝了脊髓灰質炎……

人類未來的生存與發展,必然會遇到新的挑戰。星辰與大海之路,未必都是坦途。在遭逢新的病毒侵襲的時候,如何有定力、有能力去從容應對,在大上海保衛戰取得重大階段性成果的時候,仍是一個需要深入思考,仔細研究的課題……