賦予戶外空間更多的價值和意義

文 張 萍

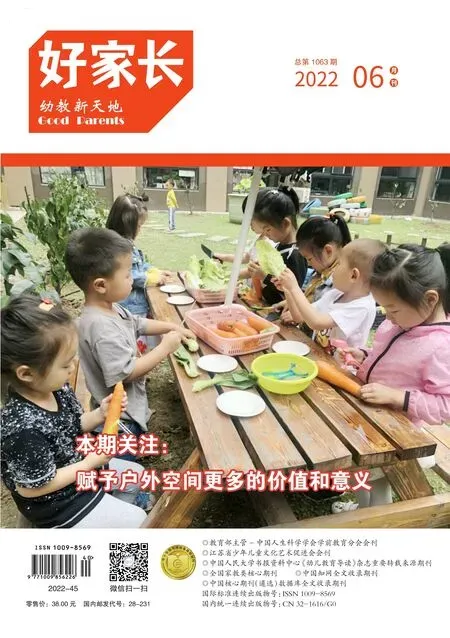

戶外總是充滿誘惑,帶給幼兒自由和快樂。《3~6 歲兒童學習與發展指南》(以下簡稱《指南》)中指出:“幼兒園的幼兒每天戶外活動時間不低于兩個小時,幼兒園應該科學、合理地設置戶外游戲環境,更好地發揮其課程資源的價值。”戶外活動是幼兒園一日活動中的重要環節。隨著課程游戲化的不斷推進,幼兒園活動不再局限于運動類或建構類的戶外游戲,而是以運動、表演、美工、科探、角色、建構等多形式游戲內容為一體的戶外活動。

一、環境創建:從模仿到創新,源于與幼兒對話的思考

2017 年9 月,我園玖里書香園區開園。我園充分發揮硬件優勢,讓環境成為課程資源,通過“改地面”“換綠植”等策略,最大限度地利用環境資源,讓環境為課改服務。一是多樣化環境體驗。我園在1 號場地鋪設人工草坪,在2 號場地鋪設“懸浮地板”,在3 號場地保留土質地面,滿足幼兒奔跑、跳躍、搭建、打滾等需求;二是生態化環境探究。我園借助物業資源,將一些景觀樹換成63 棵果樹,如葡萄、枇杷、橘子等;我園將一些常青樹換成85 棵落葉樹,如桂花、茶花等。戶外綠植的改造提升進一步豐富了課程資源,拓展了幼兒的戶外活動空間。

在環境創建初期,我園看到其他幼兒園有廢舊的汽車和廢舊的集裝箱,借鑒他們的做法,也將這些材料買了回來。為了發掘幼兒的運動天賦,我園將集裝箱的背后一側作為45 度攀爬區,并在不同高度系上不同長度的繩索,給幼兒提供更多的游戲選擇。我園在攀爬斜坡上增加了防滑木條,旨在增加斜坡的摩擦力,讓幼兒攀爬得更輕松。

隨著幼兒攀爬動作的發展,防滑條的劣勢顯現出來:小班幼兒感覺斜坡有點高,攀爬游戲有難度,只能爬一半;中、大班幼兒認為防滑條間距小,難以激發挑戰欲。結合這一問題,師幼一起討論,得出以下結果:保留斜坡兩端的防滑條,讓能力弱的幼兒在防滑條距離近的一端進行挑戰游戲;拆除斜坡中間的防滑條,增加防滑條之間的距離,供能力強的幼兒進行難度大的攀爬挑戰;適當調整各繩索的打結距離,增強攀爬游戲的難度。

二、資源建設:從敢想到敢做,源于“不破不立”的資源創新

(一)“破”——花壇改造,用好已有資源

進入我園,映入眼簾的是根植于操場邊緣的那棵挺拔的松樹。為了方便打掃,我園起初特地建了花壇,將樹圍了起來。由于花壇存在安全隱患,幼兒不能在花壇里玩耍,花壇的高度也不適合幼兒進行觀察活動。我園堅信,這棵松樹一定是優質的課程資源和游戲資源,只是教師還沒有找到合適的利用方法。

在第一步改造中,我園將花壇破了個大口子,讓幼兒可以在松樹底下快樂地游戲;用泥土堆出坡度,打造樹下的小山坡……然而,事與愿違。戶外活動時,很少有幼兒到樹下活動。幼兒認為,下雨天泥地太臟太滑;樹下沒有有趣的內容;斜坡坡度小,缺乏挑戰性 。結合幼兒的建議,我園開始第二次改造:用煤球灰鋪設地面,并做好防滑防潮工作;在樹枝上掛上掛鉤,吊上小竹籃和掛衣桿,給大樹添上“好玩的內容”;在大樹與滑滑梯之間安裝滑索,加快幼兒向前沖的速度,增強游戲的刺激性和挑戰性。

(二)“借”——大樹底下好乘涼,想盡辦法找資源

園內除了上文中的那棵松樹,其他都是樹干直徑不超過 3 厘米的小樹。于是,我園把目光瞄向小區圍墻外的香樟樹。幼兒發現,香樟樹上經常有很多鳥停歇。在幼兒強烈的意愿驅使下,教師自制了升降小鳥喂食器。這一方小天地成為幼兒和小鳥共歡樂的“秘密花園”。我園還在平地上堆砌了山坡,掩埋了涵洞,讓幼兒在戶外面積不大的園區,也可以爬山坡、鉆地洞,豐富幼兒的游戲體驗。

四、微課程生發——從觀察到支持,源于幼兒自主生發的游戲需求

三、整體規劃——從零散到統整,源于主動學習后的實踐探索

在課程游戲化推進中,我園成立了戶外游戲工作室,實施戶外整體規劃,改變了隨意改造的現狀。我園根據《指南》要求,打破戶外環境常規設置,形成了野戰營(騎行區)、農家樂(種植園、涂鴉區)、鉆爬平衡區、足球場、建構區、攀爬區、沙水泥土區、萌寵樂園等八個不同的戶外場地功能區,滿足幼兒走、跑、跳、鉆、平衡等動作發展的需求,讓戶外活動不再單一。

在戶外區域改造初期,我園堅持以幼兒為主體,放手讓幼兒去戶外活動。幼兒在活動中會提出很多問題,教師將問題一一記錄下來,與幼兒一起討論并解決問題。在近兩年的戶外環境改造中,我園不斷豐富戶外游戲材料,創新戶外游戲玩法,讓幼兒盡情享受戶外活動帶來的樂趣。幼兒園食堂后面有一塊空地,我園在整體規劃時將這里定位為“戶外角色區”,創建了滑索、騎行、快遞等小區域。在騎行區,我園提供了平衡車、滑板車、三輪車、小推車以及紅綠燈、頭盔等,并創設了“康佳驛站”“康佳加油站”,讓幼兒通過騎行鍛煉下肢力量,體驗角色扮演的樂趣;在野戰營,幼兒以馬路為戰壕,以輪胎做掩護,進行角色游戲;我園還在后期創設了“戰地醫院”,滿足幼兒角色扮演的需求。

我園綠地園區在教學樓中庭創設了“萌寵樂園”。“萌寵樂園”里有兔子、小香豬、鴨子等小動物的家。每次看完小動物后,幼兒久久不愿離去,總會從草地上拔一些小草喂小動物。教師發現了幼兒的興趣點,把問題拋給幼兒:小動物的家好看嗎?幼兒不滿意現有的游戲環境。為了讓小動物的家更漂亮,幼兒自己做設計師,教師提供材料支持。

幼兒在這里寫生,想畫小動物,想為小動物制作食物,還為一只鸚鵡的命名發生了爭執。問題源于幼兒,教師就讓幼兒自己解決問題。于是,幼兒自主生發了“鸚鵡征名”活動。“萌寵樂園”里有一只家長捐贈的“小香豬”,幼兒非常開心:小香豬吃什么?小香豬怕什么?小香豬為什么會發抖?一系列問題讓幼兒不斷追問和探究。于是,《孩子們和小香豬的故事》微課程生發了。

像這樣的案例還有很多,如戶外木工坊課程、戶外沙水游戲、戶外農家樂游戲等,都是幼兒喜歡的游戲活動。

南京師范大學虞永平教授曾說:“課程在兒童的生活和行動里。”我園致力于創設符合幼兒自然成長規律的課程環境和戶外游戲空間,讓幼兒有更多的機會在陽光和雨露中感受自然,親身體驗,主動探究,賦予戶外活動空間更多的價值和更深的意義。從“運動場”到“游戲場”,是戶外游戲活動的深度變革,我園相信,未來會出現更多的實踐和更優秀的案例。