早期語言強化訓練對老年腦梗死后語言功能障礙的意義

王婷婷 高仲君 韓田田

腦梗死是一種由患者腦組織缺氧和局部腦組織供血障礙所引起的一種急性腦血管病,屬于缺血性病變,導致患者腦組織發生損傷,患者殘疾率很高[1]。60%~70%的老年腦梗死患者會留下不同程度的功能障礙,可引起患者出現不同程度的語言、肢體和神經功能障礙,從而影響患者的生活質量[2]。其中,語言功能障礙是老年腦梗死的常見并發癥之一,23%~39%的老年腦梗死患者存在不同程度的語言功能障礙,其中運動性失語最為常見,嚴重影響其社會生活能力[3]。老年腦梗死后語言功能障礙患者不能與外界正常交流,影響患者的心理、生活和工作。隨著臨床康復理論研究及實踐的發展,對患者可采用多種綜合療法。近年臨床研究發現,在腦梗死患者語言功能障礙的治療過程中,早期語言強化訓練可以提高治療效果,改善其語言功能[4]。語言的早期被動訓練非常重要,可以有效地恢復語言功能。作者探討老年腦梗死后語言功能障礙患者采取早期語言強化訓練的康復作用,為臨床康復提供理論依據,以驗證系統療效,觀察分析有效的臨床治療方案,全文如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2019 年1 月~2020 年6 月大連市友誼醫院老年病二科60 例老年腦梗死后語言功能障礙患者,隨機分為試驗組和對照組,每組30 例。對照組,男15 例,女15 例;年齡59.7~65.4 歲,平均年齡(61.8±2.77)歲。試驗組,男14 例,女16 例;年齡60.0~66.9 歲,平均年齡(61.9±2.73)歲。兩組患者的性別、年齡等一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 納入及排除標準

1.2.1 納入標準 經CT 影像學檢查,患者符合腦梗死臨床診斷標準;患者存在語言功能障礙;患者意識、記憶及智力正常,意識清晰,生命體征穩定;患者及其家屬對本研究有詳細的了解,并簽署知情同意書。

1.2.2 排除標準 存在吞咽困難,喉部功能障礙,腦瘤及短暫性腦梗死后腦出血的患者;存在嚴重癡呆的患者;在送醫院途中病情加重或死亡的患者;存在嚴重心臟和精神功能障礙的患者;有心、肝等重要器官功能障礙的患者;有長期使用抗抑郁類藥物的患者;依從性差的患者。

1.3 治療方法

1.3.1 對照組 患者采用常規康復訓練,進行健康教育,告知積極康復的重要性。

1.3.2 試驗組 給予早期語言強化訓練。一級語言訓練:應訓練患者發音有關肌肉訓練。引導患者嚼口香糖等,協調患者口舌肌肉協調,避免喉部肌肉萎縮。從最簡單的數、字訓練患者口語。對于不能隨意控制喉部肌肉患者,訓練人員要演示口型和發音,通過口型由易到難,由簡到繁的控制喉部肌肉運動,后逐步提高發音水平。二級語言訓練:進行單詞組合。三級語言訓練:訓練人員創設特殊情境,在情境對話中,增加語境難度及語言情感豐富性。四級語言訓練:應根據真實情景進行討論,引導患者表達意見,及時糾正理解錯誤,提高患者表達能力。具體操作:①口腔運動訓練:訓練患者進行伸舌、吮吸及吞咽等動作,來鍛煉患者舌頭柔韌性,同時不停變換嘴型,練習各種如攪動舌頭、吹口哨等口腔動作。②發音訓練:訓練患者練習原音單詞發音,如“額、哦等”,訓練的同時注意患者的口型以及發音后,再練習如“椅子、桌子”等單音節常用詞匯,患者熟練掌握后,逐步過渡到如“計算機、摩托車”復雜詞匯訓練,最后要訓練患者敘述常用短句,比如“我想上廁所”。③復述訓練:訓練患者把簡單詞語復述成一句完整的句子。④描述訓練:給患者提供一個物體,訓練患者描述物體外形、顏色、作用等;給患者一副圖畫,訓練患者描述圖畫,即“看圖說話”。⑤對話訓練:訓練患者表達能力,與患者進行進行簡單對話。在語言訓練同時,注意患者手勢、面部表情等肢體語言的表達,同時加強鼓勵,對患者給予口頭表揚。療程15 d。

1.4 觀察指標及判定標準

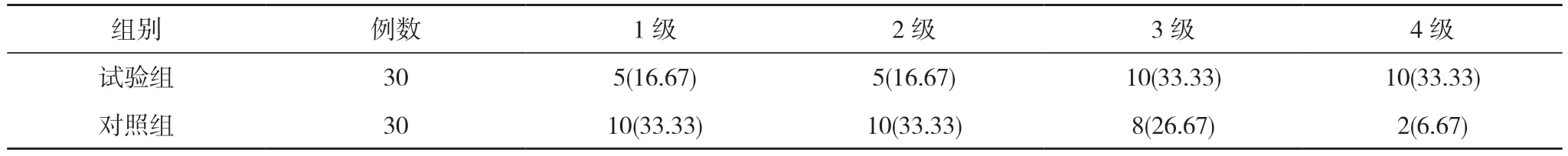

1.4.1 比較兩組患者干預后的BDAE 分級 干預后對患者進行BDAE 檢查,BDAE 分級為1~4 級:患者對言語無聽覺理解能力為1 級;患者言語不連續,但能通過零星詞語推斷為2 級;在聽者幫助下能在熟悉的語境下交流,但就不熟悉語境無法與聽者交流為3 級;在日常交流中能用流利的語言表達為4 級。

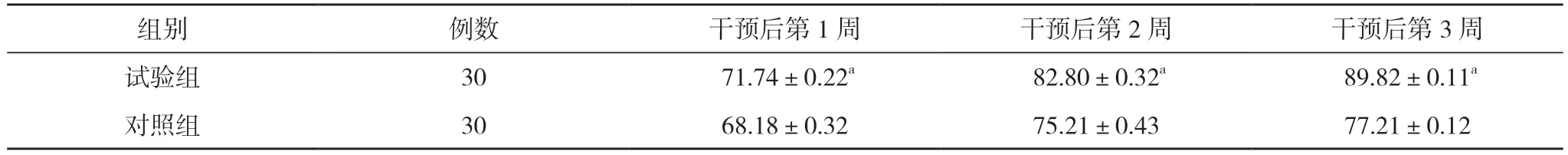

1.4.2 比較兩組患者干預后不同時間的Barthel 指數評分 采用Barthel 指數評價患者的生活能力,滿分100 分。分數越高,則患者的日常生活能力越強。

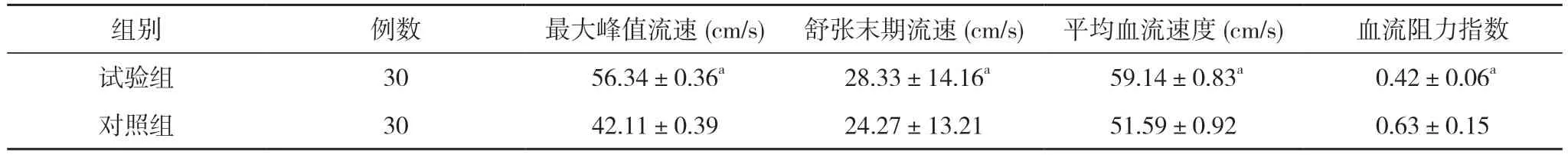

1.4.3 比較兩組患者干預后的大腦中動脈血流動力學指標 采用超聲診斷儀(武漢基科醫療科技有限公司)檢查患者干預后的大腦中動脈血流動力學指標,即最大峰值流速、舒張末期流速、平均血流速度、血流阻力指數。

1.4.4 比較兩組患者干預后的血脂指標水平 血脂指標包括TC、TG、LDL-C。

1.5 統計學方法 采用SPSS20.0 統計學軟件進行統計分析。計量資料以均數±標準差()表示,采用t 檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗,等級計數資料采用秩和檢驗。P<0.05 表示差異具有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組患者干預后的BDAE 分級比較 干預后,試驗組患者的BDAE 分級優于對照組,差異具有統計學意義 (Z=2.754,P<0.05)。見表1。

表1 兩組患者干預后的BDAE 分級比較[n(%)]

2.2 兩組患者干預后不同時間的Barthel 指數評分比較 干預后第1、2、3 周,試驗組患者的Barthel 指數評分均高于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組患者干預后不同時間的Barthel 指數評分比較(,分)

表2 兩組患者干預后不同時間的Barthel 指數評分比較(,分)

注:與對照組比較,aP<0.05

2.3 兩組患者干預后的大腦中動脈血流動力學指標比較 干預后,試驗組患者的大腦中動脈最大峰值流速、舒張末期流速、平均血流速度均大于對照組,血流阻力指數小于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組患者干預后的大腦中動脈血流動力學指標比較()

表3 兩組患者干預后的大腦中動脈血流動力學指標比較()

注:與對照組比較,aP<0.05

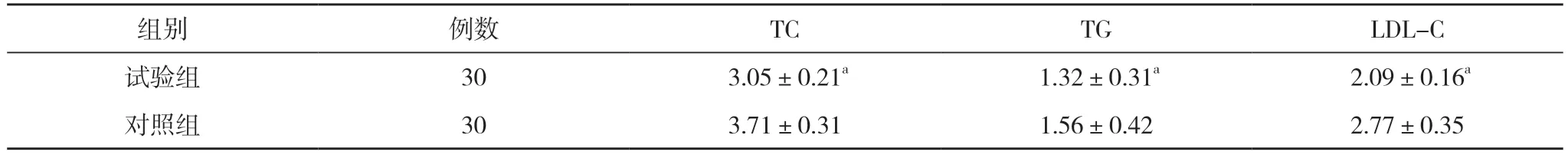

2.4 兩組患者干預后的血脂指標水平比較 干預后,試驗組患者的TC、TG、LDL-C 水平低于對照組,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表4。

表4 兩組患者干預后的血脂指標水平比較(,mmol/L)

表4 兩組患者干預后的血脂指標水平比較(,mmol/L)

注:與對照組比較,aP<0.05

3 討論

腦梗死是一種常見的急性腦血管病,主要是由于腦動脈供血動脈粥樣硬化和血栓形成,導致患者管腔狹窄,影響腦組織供血供氧,導致腦組織損傷,其具有發病率及致殘率高的特點[5,6]。臨床研究發現,多數腦梗死患者在發病后75%~89%會出現肢體功能及語言功能障礙等后遺癥,使患者生活無法自理,嚴重影響生活質量,語言功能障礙是老年腦梗死患者常見并發癥之一[7],約51%患者存在不同程度語言功能障礙。

老年腦梗死后語言功能障礙患者不能與外界正常交流,影響了自身的心理、生活和工作。隨著臨床實踐的發展,多種方法普遍采用,促進患者的康復。有研究表明,腦梗死后患者受損的神經功能可通過訓練補償:通過學習使未受損的系統替代受損的功能,這種康復需要通過訓練才能完成。康復訓練能有效發揮中樞神經系統的代償作用,最大限度地恢復失去的功能。利用早期語言分級,實施語言康復訓練,利用輔助方法結合患者文化水平,刺激其大腦神經系統,可以重建患者大腦皮層的語言功能,降低患者語言功能障礙程度。早期被動訓練可促進血液循環,修復不完全受損神經元,降低致殘率,逐步恢復患者的日常生活功能。老年腦梗死后語言功能障礙患者語言強化一般分為一、二、三、四級語言強化。一、二級語言強化是指患者早期接受的強化治療;三級語言強化一般指在患者轉入強化中心后的強化;四級語言強化是指經過專業強化訓練后,在社區生活進行的強化。近年研究者報道了語言功能障礙的康復治療方法,其能有效促進老年腦梗死后語言功能障礙患者的康復。老年腦梗死后語言功能障礙是由大腦語言中樞神經系統損傷引起的,早期語言強化訓練能促進軸突建立,并促進神經側支循環的形成。因此,一旦老年腦梗死后語言功能障礙患者進入病情穩定期,需要盡快實施早期語言強化訓練[8]。

綜上所述,老年腦梗死后語言功能障礙患者采取早期語言強化訓練的臨床效果顯著,對患者的語言能力恢復有效,并具有治療安全性,值得臨床推廣。