宋韻

王宣艷

宋代崇尚文治,是士大夫的黃金時代。宋代的士大夫不僅創造了燦爛的思想文化,而且塑造了崇高的士大夫精神。“宋韻一士大夫的精神世界”展是浙江省博物館和南京博物院攜手打造的跨年大展,展示來自38家考古文博機構收藏的約300件宋代文物精品,突出浙江宋代考古新發現,包括大量浙江宋代士大夫墓葬出土文物,展現宋代士大夫的精神世界。展覽分上下篇,上篇以“文治天下”講述宋代士大夫的治世行道,下篇以“士林風雅”展現宋代士大夫的文藝生活。開篇開篇以“教養多士”“雕印興學”“學優登仕”來介紹宋代士大夫群體。在先秦,士和大夫是貴族。“漢唐以來,儒士與官僚相結合,形成士大夫群體…科舉出身的儒士成為官僚群體的主流。宋代所謂的士,主要是指科舉出身的官員,即所謂的士大夫階層,外圍則是各類業儒者,如舉子、塾師等…武臣在宋代不被作為士大夫看待。”宋代士大夫是一群通過科舉或恩蔭進入文官隊伍的讀書人,他們有官員和學者雙重身份,不僅承擔行政事務,還參與文化活動、著書立說、傳播思想。他們“以天下為己任”坐言起行、經世行道、治國平天下。

1.教養多士

宋代學校教育分中央官學、地方官學、書院、私塾等,官學與私學并存發展。這些教育機構為宋代發達的文官系統培育了大量儒生士子,奠定了“以文治國”的基礎。湖州市出土兩只南宋銅犧尊(圖1),其中一只底板上有“皇宋湖學寶尊”銘文,表明是湖州州學釋奠禮儀用器。宋代各地州學常與文廟相結合,設有日常祭孔禮器的陳設。

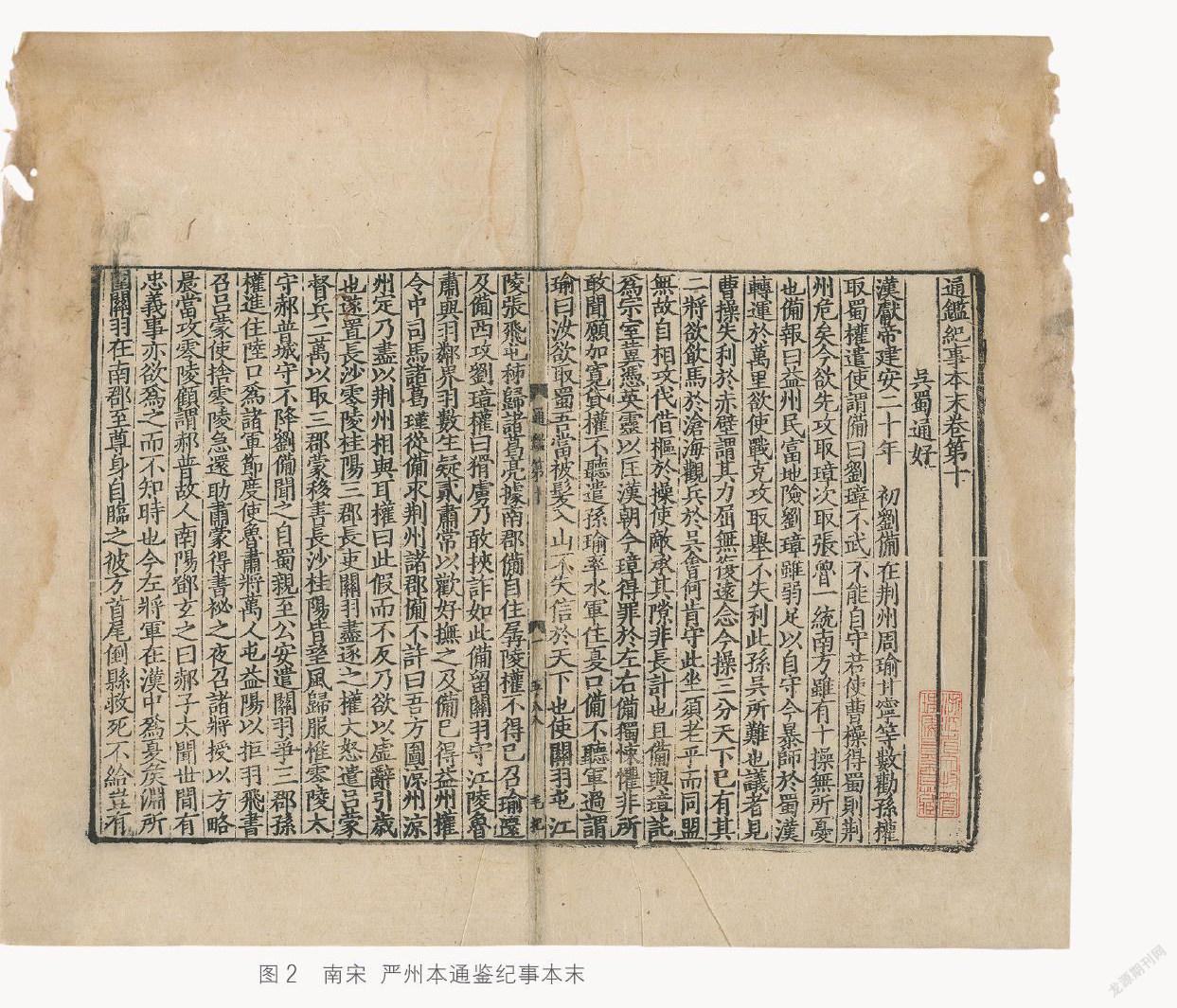

2.雕印興學

雕版印刷技術的發展使得大量經史子集被雕印傳播開來。刻書多而書肆興,官書、私刻并盛。印書既多,流通廣被,讀書之風日盛,藏書之俗亦眾,極大地促進了文化的普及和思想的傳播,也為山鄉僻野的庶民學子通過讀書晉升士大夫階層提供了基礎條件。宋代中央和地方官府、學宮、寺院、私家和書坊都主持雕版印刷,有官刻、家刻、坊刻等區別。浙江省博物館藏《通鑒紀事本末》(圖2)是珍貴的浙刻宋版書。此書于南宋淳熙二年(1175)在嚴陵郡庠首次刊刻,是嚴州地方官學刻書。該本世稱“嚴州本”,因行多字小,又稱為“小字本”。

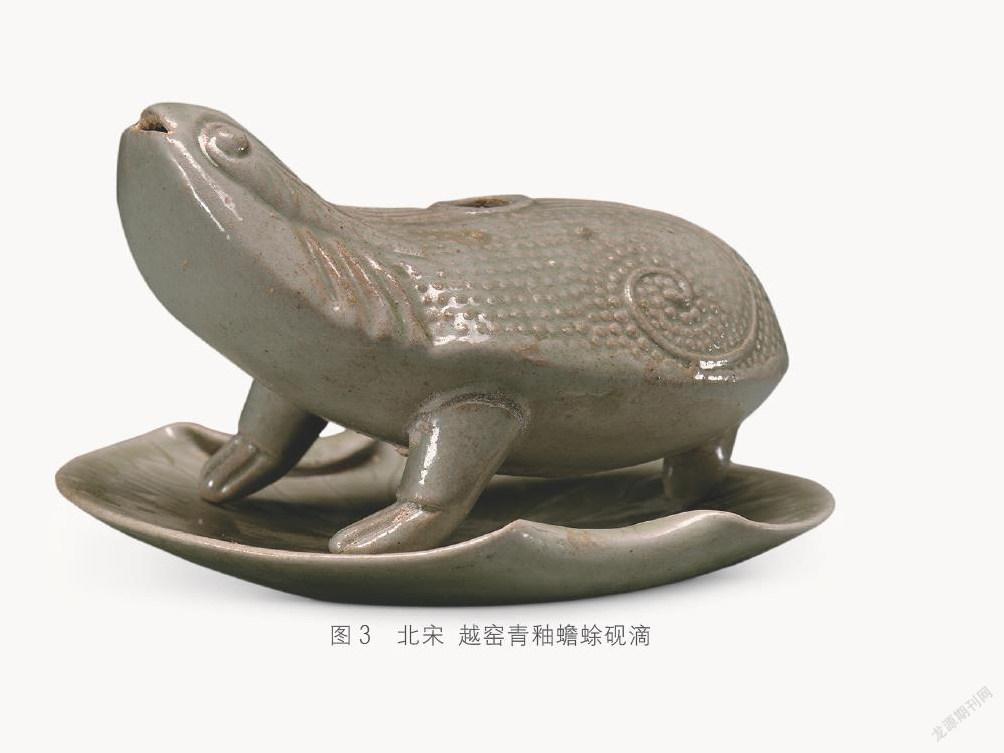

3.學優登仕

隨著世襲的門閥制度解體,科舉取消門第限制,士農工商都允許應舉入仕,社會各階層可合理流動,推動了社會崇文治學之風。北宋后期一改唐代詩賦取士的傳統而為經義取士,直至清末科舉制度結束。科舉制度在宋代不斷完善,趨向成熟。宋代科舉考試規則日趨嚴密,成為客觀公正的選才制度,對后世產生重大影響。慈溪市出土的北宋越窯青釉蟾蜍硯滴(圖3)是研墨時滴水入硯的文房用具,造型生動,蟾蜍寄托士子“蟾宮折桂”的愿望,荷葉表達“出淤泥而不染”的志向。

上篇文治天下

上篇“文治天下”從“勵精政事”“斯文在茲”“禮樂崇古”分別講述宋代士大夫治世行道的三個方面:以官員的角色承擔行政事務,以學者的角色進行著書立說,以儒家文化傳承者的身份用禮樂文明教化世人、用崇古復古重建理想的社會秩序。

1.勵精政事

宋立國之初,宋太祖提出了文治的思想,施行“崇文抑武”的國策。宋代文官政治發達,為保障官僚制度的高效,設立了一整套復雜的文官管理和政務運作制度。形成了官、職、差遣的設官分職制度,章服、勛爵、俸祿等酬勞制度,選任、考核、升遷、監督等官員管理制度。展覽以實物講述官階、爵制、章服等宋代官制。官階代表官員的個人資歷,決定官員的基本待遇,如俸祿、恩蔭親屬為官、封贈父母妻室等,是官員士大夫殊為重視的。元豐改制后,京朝官有30階,升遷官階須經轉官磨勘,簡稱轉官,其轉官三或四年一磨勘,年至即轉階,甚至可雙轉(即跨過一階遷轉)、超轉。福建、江西南宋墓皆出土轉官球紋帔墜,上為“轉官”二字,下為兩端系著花結的球,即是“轉官球”。杭州市北大橋南宋墓出土的龍泉窯青釉嬰戲雙轉官球紋碗(圖4),碗內線刻一嬰孩揮舞二只轉官球,暗含“雙轉”之意。此墓為單室墓,隨葬漆筆架和抄手石硯,反映出墓主人為男性讀書人,具有士人追求功名的特點。余姚市史嵩之墓出土的透雕童子玉佩(圖5),一童子手持長莖蓮蓬,一童子手執轉官球。因球兩端系著長繩結,上端纏繞身后,下端卷垂至足,故并非金錢,也非“和合二仙”手捧的圓盒,而是轉官球,寄托轉官的愿望。史嵩之(1189~1257),,官至右丞相兼樞密使,尚書右仆射史浩之孫、 右丞相史彌遠之侄。寧波東錢湖史家在南宋時顯赫一時,史浩、史彌遠、史嵩之先后擔任丞相,史稱“一門三相”。

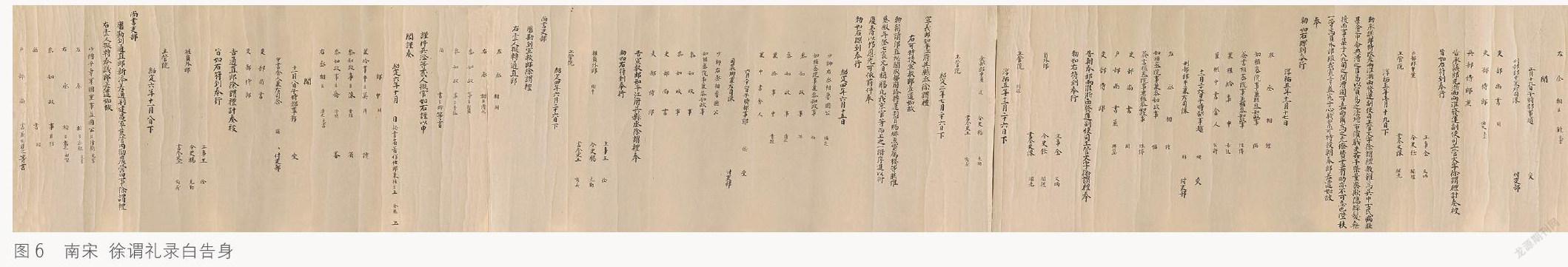

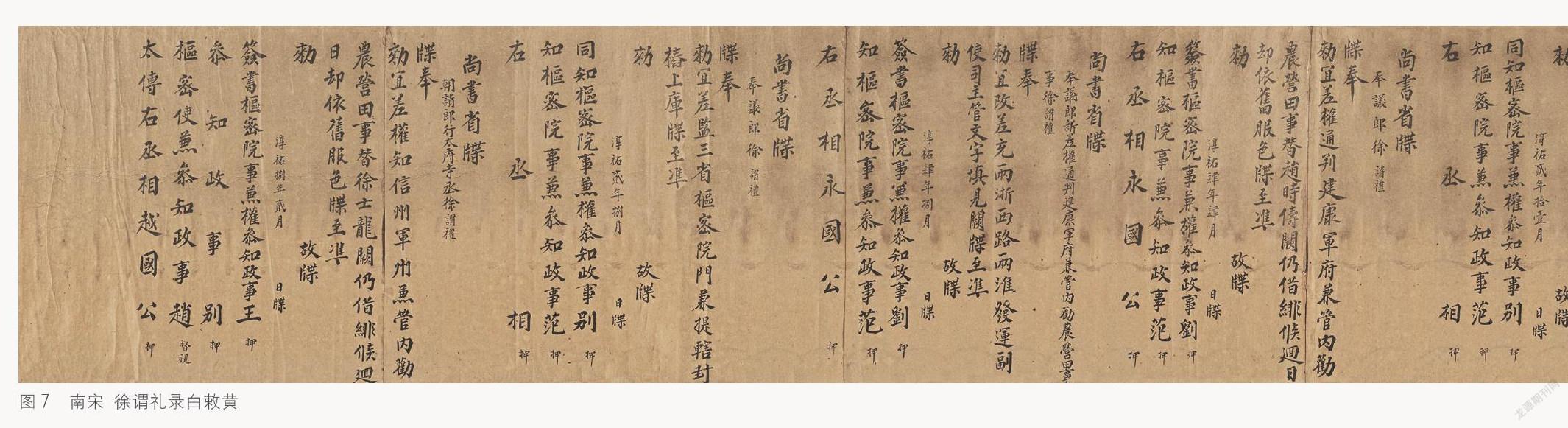

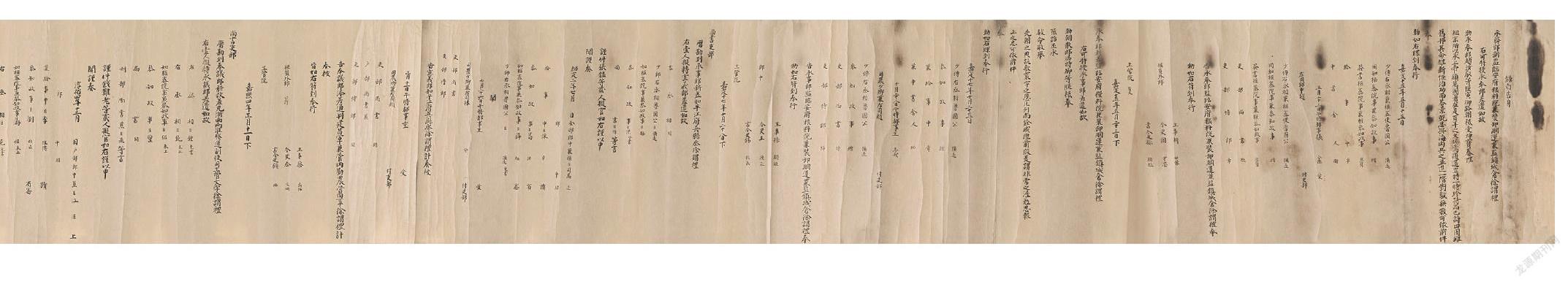

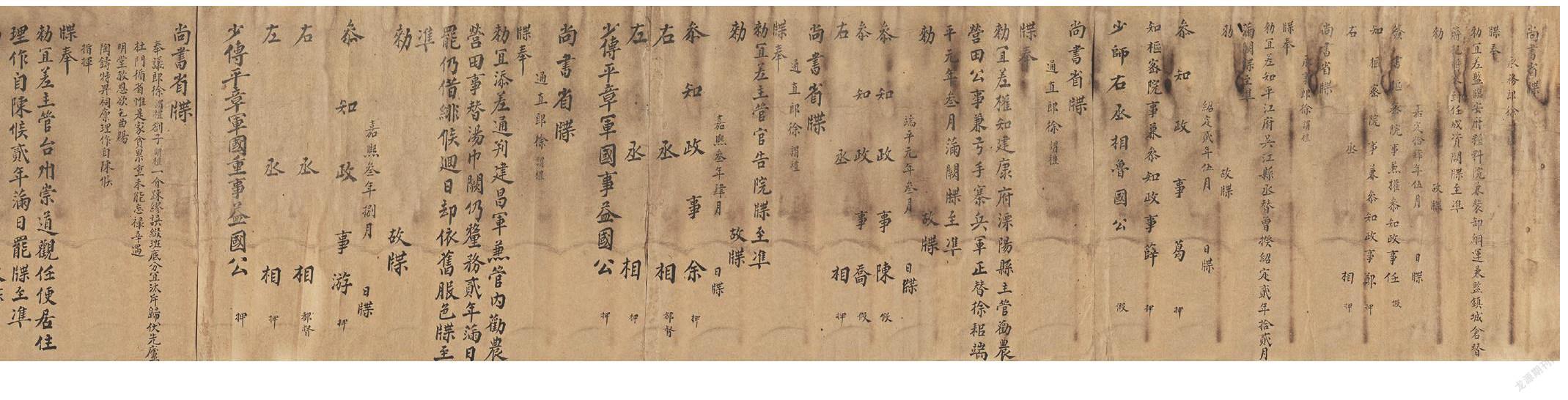

“勵精政事”部分特設了徐謂禮文書專題展示區。徐謂禮文書是隨葬于金華市武義縣南宋墓中的紙質官文書,墓主人徐謂禮是南宋名臣徐邦憲之子。徐謂禮文書包括“錄白告身”(圖6)“錄白敕黃”(圖7)“錄白印紙”(圖8),不僅完整記錄一名南宋普通文官從低層到中級的仕宦履歷,而且具體展現了南宋中后期文書制度、官員管理、政務運行等政治面貌,猶如一部南宋官制百科全書。

2.斯文在茲

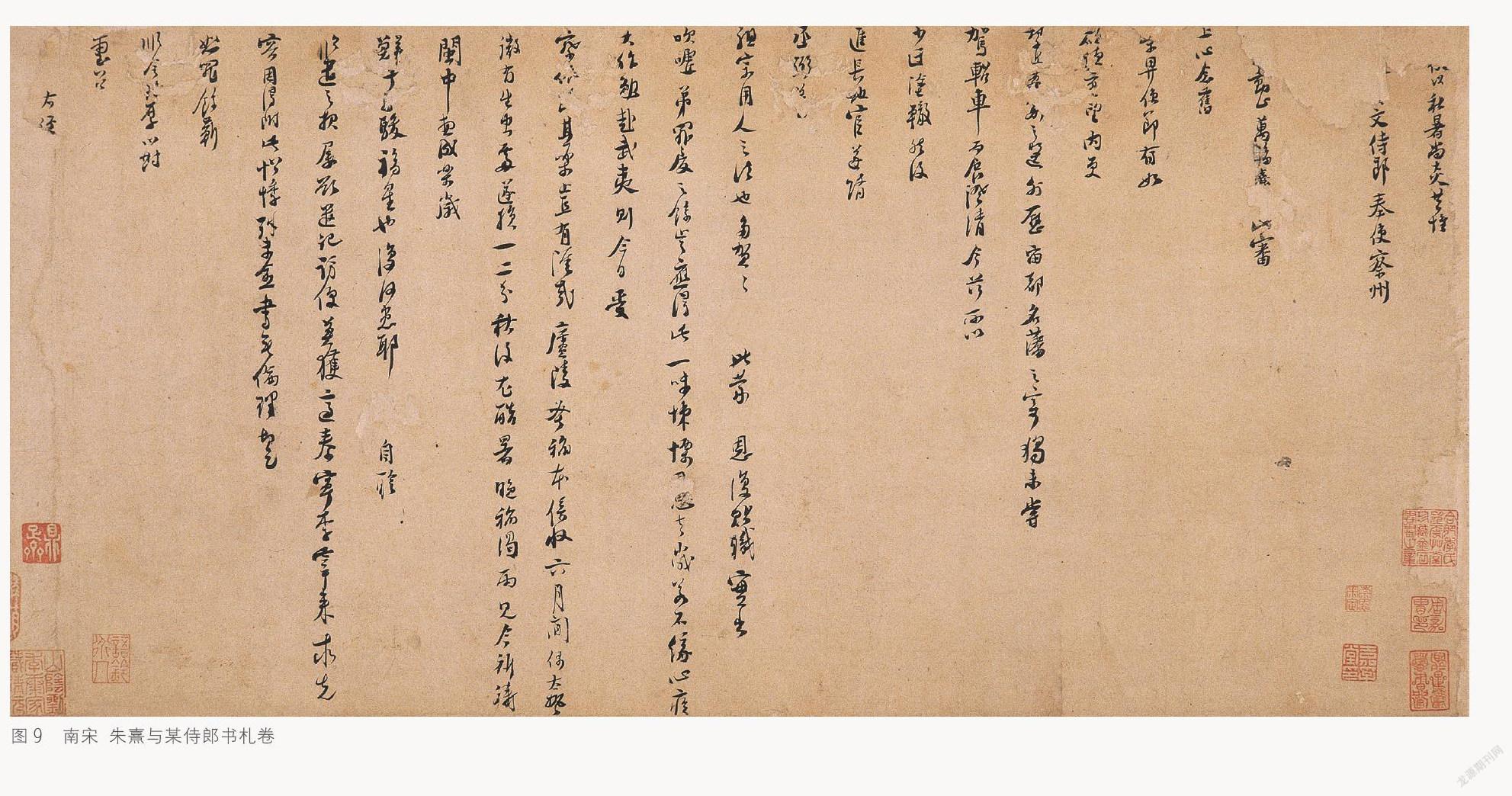

士大夫體制的建立使得儒士成為宋代社會的文化主體,更促進了以新儒學為中心的文化繁榮。宋代儒家士大夫從傳統出發,創造出了影響以后1000多年之久的思想與學說。為了抗衡佛老,不同于漢唐經學考訂文字,具有哲學思辨精神的宋代新儒學蓬勃發展起來。先秦孔孟儒學之后,宋代成為另一個儒家學術的大時代。宋代思想文化的主體是理學,學術思潮的主流也是理學,在經歷了魏晉隋唐多元思想文化的激蕩之后,兩宋時期出現了儒釋道融合背景下的儒學復興思潮,而理學正是這一文化思潮的產物。理學的出現標志著中國思想文化發展到一個新的時代、新的高峰。展覽重點展示了理學家朱熹的墨跡珍品和研究著述——《朱熹與某侍郎書札》卷(圖9)、宋刻元明遞修本《晦庵先生朱文公文集》。

3.禮樂崇古

儒家文化的核心是禮樂文明。經世治國的宋代儒家士大夫主張以禮樂文明教化世人,進行社會治理,重建文明有序的人倫社會。他們跨越漢唐,回向三代,傳承禮樂,稽古作新。宋代宮廷隆禮作樂,大量制造青銅禮器、樂器為主的禮樂用器,朝廷祭儀以及臣下家廟制度皆是如此,其用意在于重建國家禮樂制度。獸面紋銅尊(圖10)、大晟夷則銅鐘(圖11)等宮廷禮樂用器即表現士大夫推動參與下宋代的制禮作樂。

受宮廷文化影響,在朝與在野相互激蕩,仿古之風大行其道,涌現出一場自上而下全民的復古運動。展覽從仿古銅器、仿古瓷器、仿古玉器、仿古金銀器等四個方面來展現宋代士大夫推崇的復古之風,他們于藏古研古中探求“制度法象”“圣人精義”,于仿古復古中渴望再現三代。溫州市蒼南縣黃石夫婦墓隨葬銅方鼎、銅鈁(圖12)

一對、銅鐘、銅鐘形鏡等仿古青銅器以及象紐玉印私章、墓志等。鼎與鈁或瓶一對的祭器組合在宋墓里多見,用于對墓主的祭祀,如同后世祠堂或寺院中香爐一具、燭臺一對、花瓶一對的“三具足”或“五具足”的祭祀供養。黃石夫婦墓志都用漢隸書體刻寫,鼎、鈁、鐘等銅器裝飾夔龍紋,“匪鑒斯鏡,以妝爾容”篆書銘文螭虎穿花紋仿古鐘形鏡,這些墓中隨葬物品都體現出復古意味。這與黃石的士大夫身份、學識涵養、品味意趣直接相關。黃石(1111~1176),溫州松山(今蒼南縣橋墩鎮)人,紹興八年(1138)進士,官至江南東路轉運副使。他曾任福州、建康府宗學教授,教養皇室子弟。

下篇士林風雅

下篇“士林風雅”以“文房四士獨相依”“墊巾風度人爭看”“人間有味是清歡”“一曲新詞酒一杯”“晴窗細乳戲分茶”“辟邪爐暖起微煙”“小瓶春色一枝斜”“仙佛將何佐佳政”八首晏殊、蘇軾、陸游等宋代士大夫詩詞串起士大夫精神生活的八個篇章。宋代士大夫在讀書治學、吟詩作畫、出入佛道的生活方式中,飲酒、烹茶、焚香、賞花等日常趣事上,體現出風雅高致的審美情趣。這種清通優雅的生活方式和淡泊閑適的人生態度,構成了宋代士大夫精神生活的一部分。

1.文房四士獨相依

兩宋士人墓葬中常成套出土文房用具,文房成為相伴士人一生的重要物品。常見的文房用具有筆、筆架、墨、水盂、紙、鎮紙、硯、印章等。這些“文房諸友”同時體現了宋代士大夫清奇自然的獨特意趣、塵囂之外的瀟灑情懷和高標自立的精神世界。

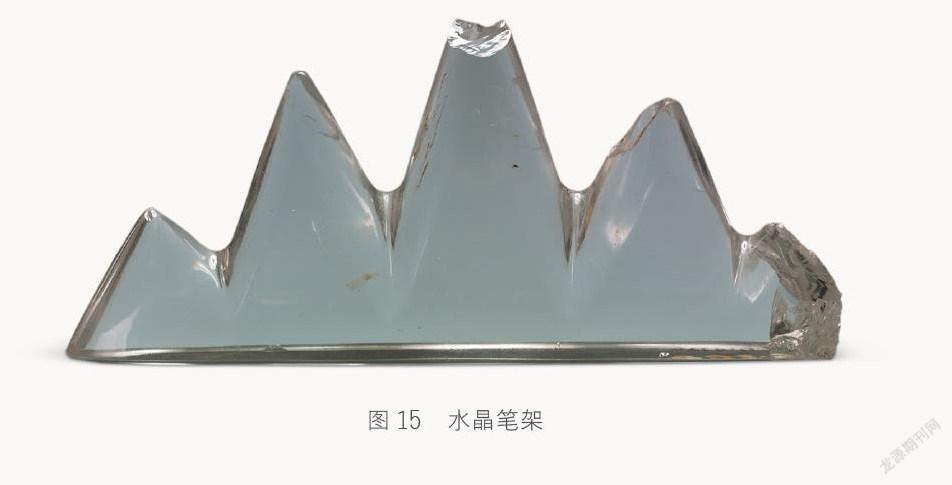

衢州市史繩祖墓中隨葬墨、硯、印、筆架、鎮紙等文房用具:橢圓形的端硯(圖13),印面未刻的白玉獸紐印(圖14),雕作五峰山形、瑩澈似冰的水晶筆架(圖15),雕琢波濤紋、山海之意呼之欲出的青玉筆架(圖16),乖巧可愛、毫毛纖細的白玉兔形鎮紙(圖17)。史繩祖(1192~1274),四川眉山人,一生為官,終朝議大夫(正六品)、特授直徽猷閣。他師從南宋著名理學家魏了翁,篤志強學,著述豐富,尤精易學,惜大多失傳,僅《學齋占畢》傳世。成組文房用具反映了其“閉戶讀易”“著書立言”的儒家學者生活。

諸暨市董康嗣墓出土一組石雕文房用具(圖18):群峰起伏高低錯落的石雕筆架、以原石隨形而制的“碧玉子”銘石硯、縮微山水造型的石雕龜鈕水丞、石雕犀牛望月鎮紙一對,制作精美,造型生動,體現士大夫品位和意趣。董康嗣(1134~1201),河南祥符人,隨宋室南遷寓居浙江諸暨,官至通判筠州。

2.墊巾風度人爭看

宋代士人著裝呈現內省雅靜之風。士人以服白色細布斕衫為尚,崇尚儒雅、端莊、樸素,體現文人氣質的內在美和自我超越的精神。文人服裝傾向于寬松隨意的質樸便裝,返璞歸真的情調,以自然簡樸為美的服飾風格。臺州市黃巖區南宋宗室趙伯澐墓中出土的圓領素羅大袖衫(圖19),是趙伯澐穿著入殮八套衣物的最外層,曲領大袖,是唯一存世的宋代公服。公服以輕透素羅制成,經歷800年,顏色褪去,光彩依舊。趙伯澐(1155~1216),系宋太祖七世孫,曾任平江府長洲縣丞。趙伯澐墓中隨葬投龍玉璧、水晶絳環、香盒、螭龍圓璧、念珠、素木朝笏、長柄銅鏡等器物以及76件絲綢織物,絲織物包括絹、羅、紗、綾、綿綢、刺繡等品種,涵蓋衣、褲、襪、鞋、靴等形制,完整體現了南宋宗室成員的公服及日常穿著,反映了士大夫素雅的服飾風格。

3.人間有味是清歡

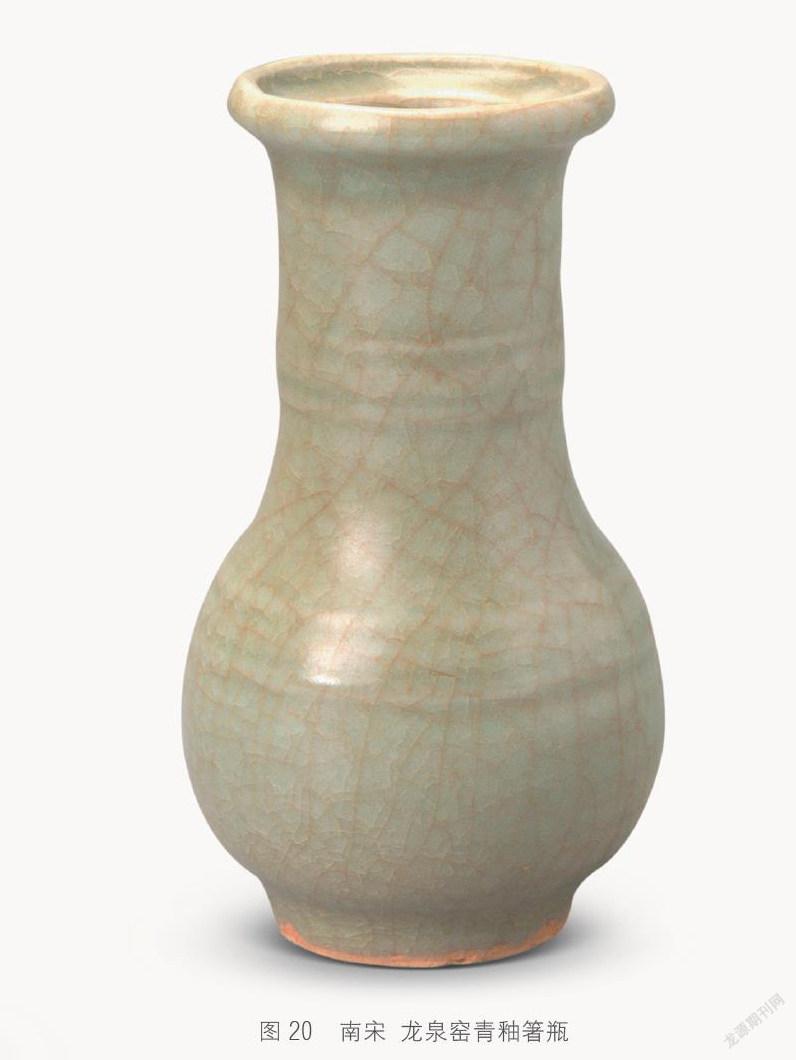

兩宋士人尚雅集宴飲,飲食講究意趣,尋常的粟麥飯粥、鹽酪葷腥、瓜果菜蔬能別出一番風味和詩意。飲食之道亦能體現儒家推崇的君子德行,簡餐素食體現出讀書人一簞食一瓢飲的安穩清歡。湖州市德清縣吳奧墓出土的龍泉窯青釉箸瓶(圖20)即是宋季大族設席時幾案間的用具,箸瓶中放置箸(筷)、 匙(勺)。吳奧(1216~1267),生長于世宦之家,祖母為南宋名將楊存中之女,吳奧因恩蔭入仕,曾任平陽縣丞,官至文林郎。壙志稱其“辟溪軒,延風月,規小圃,藝花竹,將與親朋壺觴嘯詠,日徜徉其間”,墓中所出龍泉窯青釉箸瓶、景德鎮窯刻花盤、龍泉窯青釉鬲式爐皆可看出吳奧日常生活之風雅。此類箸瓶、匙、箸三事的組合在宋墓里多有發現,如湖州市菁山宋墓出土“澹軒”銘鎏金銀團窠式對鳥紋箸瓶及銀匙箸一副、東陽市金交椅山南宋墓出土鎏金銀龍紋箸瓶及銀匙箸二副、蘭溪市費壟口村南宋墓出土銀箸瓶及銀匙箸一副。

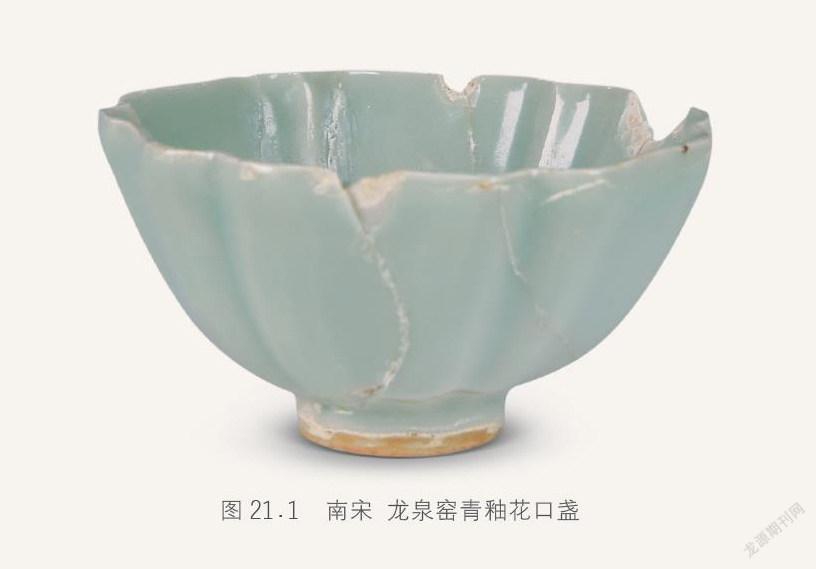

4.一曲新詞酒一杯

酒是士人重要的生活伴侶和精神寄托。宋人以經瓶貯酒,以注子斟酒,以臺盞、盤盞一副或僅僅盞、卮、杯等器飲酒。宋代士人蟾宮折桂,瓊林御宴,春風得意之時;宴會雅集,曲水流觴,吟詠飛毫之際;山河縈夢,遣憂舒懷,生涯落魄之處,處處可見文人酒事。展覽展出麗水市慶元縣胡纮夫婦墓出土龍泉窯青釉帶蓋經瓶、龍泉窯青釉花口盤盞(圖21)一副等酒具,溫潤典雅,是士大夫之家雅致生活的反映。胡纮(1137~1203),處州龍泉(今隸麗水慶元境內)人,南宋淳熙中舉進士,官至工部、禮部、吏部侍郎,華文閣待制。在光宗、寧宗兩朝,激烈抨擊以朱熹、趙汝愚為代表的道學家群體。

5.晴窗細乳戲分茶

宋代文人士大夫飲茶喜好點茶、斗茶、分茶,在閑適的茗飲中比斗水品、茶品、詩品和煮茶技藝的高低,這些方式在宋代文士茗飲活動中頗具代表性。清幽環境,士人相聚,品茗清淡,吟詩聯句,茶詩、茶詞、茶畫,佳作迭出。宋徽宗御筆撰茶書《大觀茶論》,名臣蔡襄著《茶錄》,皇帝、官員、文人的提倡, 使得士林甚至全社會飲茶之風盛行。審安老人于南宋咸淳五年(1269)所作《茶具圖贊》,線描了宋代飲團餅茶常用的12 種茶具:茶焙、砧椎、茶碾、茶磨、茶杓、茶羅、茶帚、茶托、茶盞、湯瓶、茶筅和茶巾,并以官職相稱,加以贊文,體現了士大夫與茶的密切關系。金華市舒公墓出土一套茶具,包括銀茶未罐、銀茶則、銀勺、釦銀建窯黑釉撇口盆和四口釦銀建窯黑釉撇口盞(圖22)。這種一大四小茶碗組合,正如元代何澄《歸莊圖》所繪點茶情形所示,是宋代士大夫雅集時供主客歡飲的一套茶具。其點茶過程是,將茶餅碾末置于銀罐,以長柄銀茶則于罐內取茶末,于釦銀建窯黑釉撇口盆中調膏注水點茶,再以銀勺分舀至四口釦銀建窯黑釉撇口盞中品飲。舒公,因墓志殘損不知其名,官至朝散郎(元豐后為正七品)。其墓中還隨葬圓形歙硯、釦金玻璃屈卮、萬字形出煙銅熏爐等器物,文房、酒器、茶器、香具一應俱全,不少器用與陜西藍田呂氏家族墓所出相似,反映舒公是一位北宋末或兩宋之交講求生活品味的文雅士大夫。

6.辟邪爐暖起微煙

“燒香、點茶、掛畫、插花”為宋人“四般閑事”, 為首即是焚香。宋代文人士大夫的日常生活中,花苑雅集,燕居閑處,吟詩作畫,佛道供養,凡此種種,都離不開熏爐香裊,沉煙繾綣。范成大《古鼎作香爐》云:“云雷縈帶古文章,子子孫孫永奉常。辛苦勒銘成底事,如今流落管燒香。”宋代士人尤喜用銅鼎作香爐,古雅別致。衢州市史繩祖墓出土的銅雙螭鬲式爐(圖23),雙螭攀在口沿形成爐耳,雙岔的花尾靈動纏繞爐身。

7.小瓶春色一枝斜

宋代士人書房幾案上常以花瓶或古器插花,小瓶里梅枝橫斜,點綴寒窗,陪伴書卷,與書案上的文房清玩相諧,以助文思詩興。王安石于疾甚時猶折花數枝,置床前作詩,以慰流光。花事成為宋代士人寄情言志之日常生活方式。紹興市新昌縣淳熙元年(1174)墓出土石方斛(圖24)或為置于書案的小盆景,正如宋人黃公度《方斛石菖蒲》“勺水回環含淺清,寸莖蒼翠冠崢嶸。扁舟浮玉山前過,想見江湖萬里情”所詠。墓主盧淵(1119~1174),湖州德清人,官至朝散郎、通判太平州,他出生于高官之家,曾祖盧革、祖盧秉、父盧知原,《宋史》皆有傳。墓中出土玉印、抄手式端硯、鼓形玉鎮、烏石獅形鎮紙一對、仿古錫龍耳瓶殘件一對等文房器用以及玉串飾、螭紋劍格式玉佩等玉裝飾品,展現出尚文好古的文官士大夫形象。

8.仙佛將何佐佳政

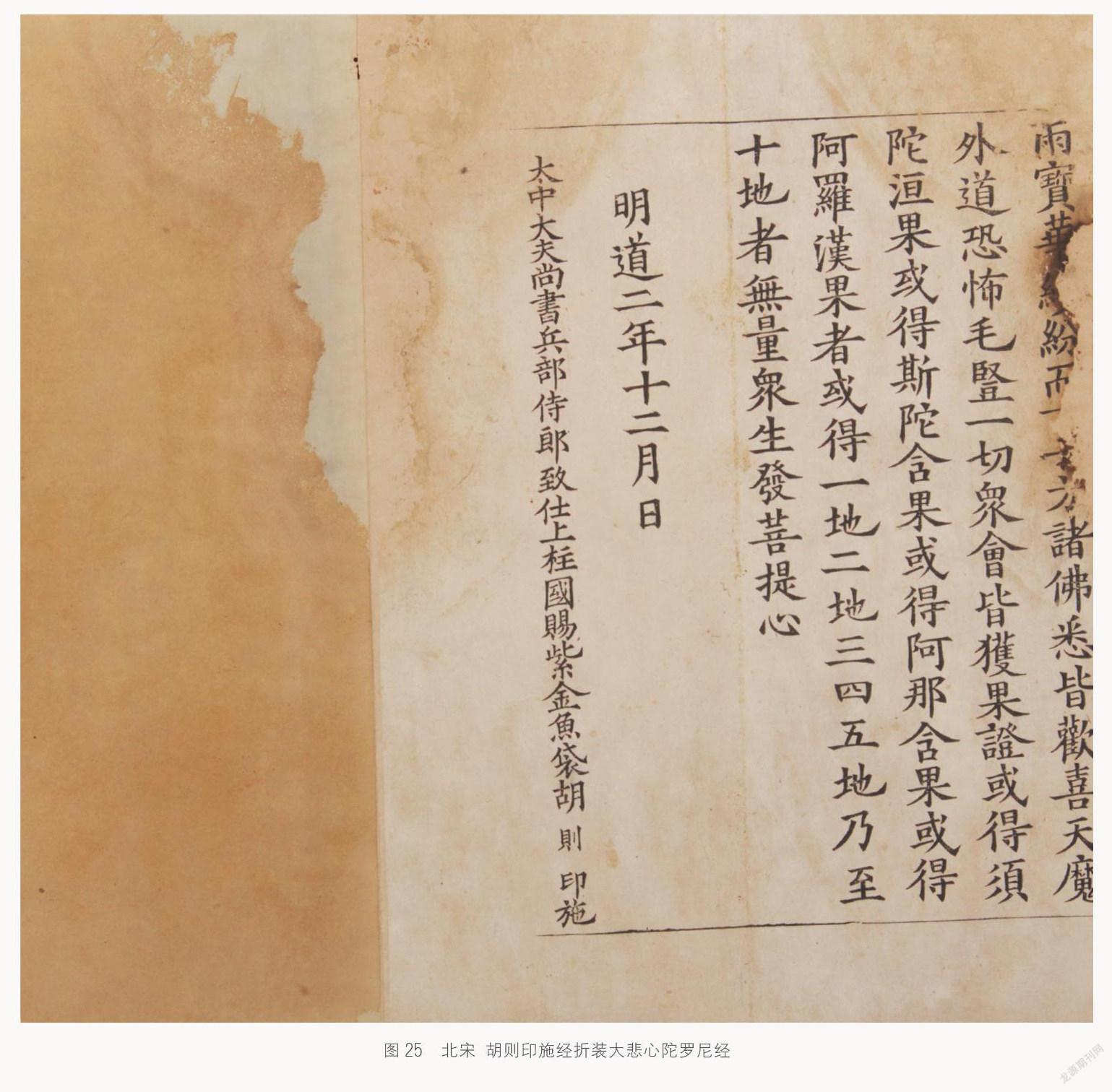

宋代提倡“以佛修心,以道養生,以儒治世”,形成了儒、釋、道合一的思想潮流。以儒家禮儀為特征的儒學代表了士人外在的修為,佛教和道教則代表個人內在信仰的修為。宋代士人常出入佛道修養身心,文人士大夫與高僧大德、仙道羽客交游密切,促進了儒家思想與佛、道宗教文化之間的相互影響。溫州市瑞安慧光塔出土北宋明道二年(1033)胡則印施經折裝《大悲心陀羅尼經》(圖25), 經文為大悲發愿文和大悲咒,卷末題“明道二年十二月日太中大夫尚書兵部侍郎致仕上柱國賜紫金魚袋胡則印施”。胡則(963~1039),字子正,婺州永康人,端拱二年(989)進士,曾任杭州知州、尚書戶部員外郎、禮部郎中、工部侍郎、兵部侍郎、權三司使等。胡則是宋代婺州第一位通過科舉走上仕途的士大夫,浙江民間因感懷其奏免身丁錢的德政而產生了胡則信仰。

展覽以清代范仲淹畫像卷、清代文天祥春雷琴拓本等后人景仰前賢的作品收束。范仲淹、文天祥都是士人先憂后樂、浩然正氣的典范,他們留下了“先天下之憂而憂,后天下之樂而樂”“人生自古誰無死,留取丹心照汗青”的千古名句,樹立了中華民族的人格標桿。宋代士大夫精神照耀古今,引領今人不斷前行。

(責任編輯:秦佳)