基于SEED 課程的刻意訓練教學在公眾心肺復蘇中的培訓效果

邵梅瑩 王靖 侯延菊 王娟 梁冬燕

院外心臟驟停(OHCA)是全球死亡的主要原因[1],心肺復蘇(CPR)是公認的搶救生命最直接、最有效的途徑[2]。全球范圍內,只有不到10%的院外心肺復蘇患者能夠存活[3],在事故發生時給予救援的往往是路人、同伴等“第一目擊者”[4]。因為心臟驟停(CA)的黃金搶救時間只有4~6 min,因此,面對CA 患者,第一目擊者應立即就地給予CPR。然而國內培訓體系不完善,公眾CPR 意識不強,對公眾進行CPR 培訓也尚未受到足夠的重視。傳統的培訓方法往往以培訓老師為中心,學員積極性不高[5],因此迫切需要探究新的培訓模式。SEED 課程是培養臨床醫師急診綜合能力的情景模擬訓練系列課程[6],主要包括理論培訓、情景設定、技能操作訓練,我們借鑒了其課程中的情景模擬訓練方法與“讓可預見的死亡只發生在模擬人身上”的理念。刻意訓練(DP)是心理學家Ericsson提出的專長發展理論[7],其核心是有目的、有計劃地對某項操作進行反復訓練,并且對結果給予及時且精準的反饋[8]。兩種教學方法結合不僅促進了CPR 的知識普及,而且提高了學員CPR 的操作能力,有利于增強“第一目擊者”實施搶救的意愿和信心,對于降低院外猝死率具有極其重要的意義。

1 對象與方法

1.1 研究對象

2019 年9 月—2021 年4 月由某三級甲等醫院急診科專業醫護團隊對學校、企業以及社區的393名公眾人員分批次進行培訓,每期參與培訓人員不超過50 名。納入條件:年齡15~75 歲 ;全程參與培訓者。 排除條件:患有嚴重生理或精神疾病無法為他人進行心肺復蘇者 ;問卷填寫不全者。其中男140 名,女253 名;文化程度:小學3 名,初中9 名,高中70 名,大專106 名,本科及以上205 名。

1.2 基于SEED 情景模擬的刻意訓練教學法

1.2.1 CPR 理論知識培訓 依照《2015 年美國心臟學會(AHA)心肺復蘇及心血管急救指南》(以下簡稱“指南”)制定理論培訓內容,以PPT 的方式講授,內容主要為CPR,其中包括CA 的早期識別、呼救120、胸外按壓、開放氣道以及人工呼吸的基本要點和機理,同時介紹了易引起CA 的疾病。

1.2.2 CPR 態度培訓 向學員介紹國內外心源性猝死的高發病率和年輕化趨勢,強調第一目擊者實施CPR 的重要性以及公眾實施CPR 救治成功的案例。

1.2.3 CPR 操作培訓 理論課程結束后,培訓老師結合理論內容為學員示教并講解注意事項,操作培訓包括CA 的早期識別、呼救120、胸外按壓、開放氣道和人工呼吸5 個環節。實施方法:選取具有代表性的案例進行情景模擬,以小組為單位,學員分別扮演不同角色,包括患者、第一目擊者和院前急救人員,模擬CPR 場景并進行訓練。訓練時采用DP 的教學方法,將操作培訓內容的5 個環節逐一練習,上一環節練習達標后再進行下一環節,最后進行CPR 完整救治流程的練習,練習時間為每人30 min,練習結束后學員逐一匯報,老師針對學員的操作匯報給予即時的評價并糾錯,最后學員針對操作中的問題再次進行DP,直至學員操作達到及格水平。

1.2.4 培訓師資及設備 由急危重癥的醫護專家組成師資培訓團隊,導師均通過了AHA 的基礎生命支持或高級生命支持資格認證。培訓均使用AHA心血管急救中心的標準mini-Annie 心肺復蘇模擬人,并配有按壓節拍器、可視化按壓深度動態監測系統以及智能化播報系統。

1.3 觀察指標

(1)理論知識和態度:本研究依靠指南要點結合文獻查詢[9-10],自行設計了心肺復蘇培訓問卷,問卷包含理論知識部分和態度部分。以問卷星的形式進行現場調查。經檢驗問卷信效度良好,問卷總Cronbach’s α 系數為0.817。①理論知識:該部分共12 題,前10 題為單選題,后2 題為多選題,每題賦值1 分,共計12 分,答對計1 分,答錯計0 分,得分范圍0~12 分,得分越高表明理論知識掌握越牢固。培訓前后各調查1 次。該部分的Cronbach’s α 系數為0.809。②態度:該部分共1題,采用Likert 5 級計分法,其中非常重要計5 分、比較重要計4 分、重要計3 分、不太重要計2 分、不重要計1 分,得分范圍0~5 分,得分越高表明公眾對參與心肺復蘇的態度越積極。培訓前后各調查1 次。

(2)操作:操作考核在模擬人身上進行,培訓前后各調查1 次,依照醫院“心肺復蘇技術操作考核標準”進行現場評分,重點考察識別、判斷,胸外按壓深度、部位、頻率、胸廓回彈以及通氣質量,其中識別、判斷占25 分,胸外按壓部分包括按壓深度、部位、頻率和胸廓回彈占55 分,通氣質量占20 分。得分范圍為0~100 分,得分越高表明操作越標準。

1.4 統計學方法

采用SPSS 25.0 統計學軟件處理數據,計量資料以“均數±標準差”表示,培訓前后均數比較采用配對t檢驗。P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 培訓前后公眾人員CPR 理論知識、態度評分比較

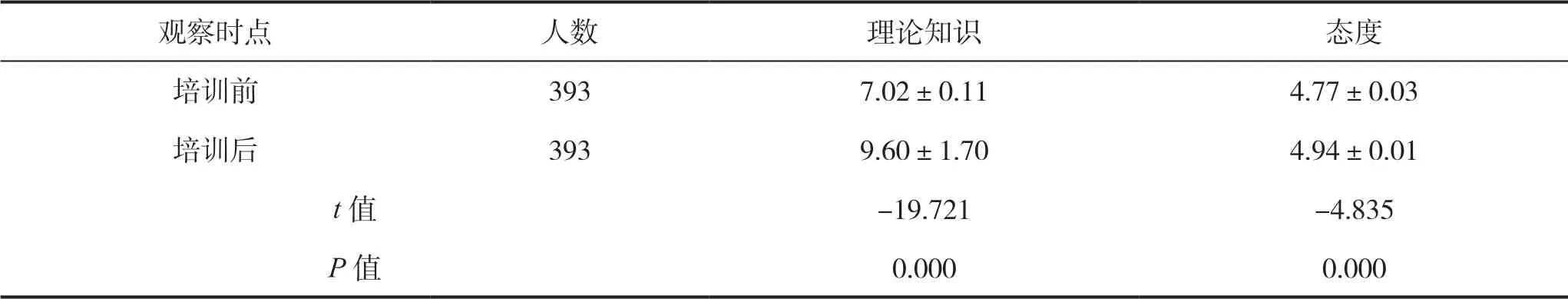

培訓后CPR 理論知識評分、態度評分均高于培訓前,差異具有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 培訓前后公眾人員CPR 理論知識、態度評分比較(分)

2.2 培訓前后公眾人員CPR 操作評分比較

培訓后公眾人員CPR 操作評分高于培訓前,差異有統計學意義(P<0.05),見表2。

表2 培訓前后公眾人員CPR 操作評分比較(分)

3 討論

提高CPR 知識、意愿和執行能力是國際心肺復蘇指南和主要醫療機構倡導的一個關鍵問題[11]。最新版心肺復蘇指南也提出應加強對非醫務人員的CPR 培訓[12],急救聯合公共干預措施可提高患者2倍存活率[13],在緊急醫療救助到達之前,早期實施心肺復蘇術是CA 患者存活下來最有力的因素[14]。

3.1 公眾對CPR 相關知識掌握情況不容樂觀

本研究結果顯示,培訓前公眾人員CPR 急救相關理論知識總分較低,對于CPR 知識的掌握情況較差,該研究結果與彭華等[15]研究結果相同。面對我國CPR 普及率低于1%、醫務人員向公眾培訓CPR 技術低于1%以及院外復蘇成功率低于1%的“三低”窘境[16],必須要加強對CPR 的宣傳及培訓,提高公眾對CPR 知識的了解與掌握,為實施CPR奠定堅實的理論基礎。“全國心肺復蘇普及進億家健康工程”[16]的開展和“世界心臟重啟日”“國家急救日”的設立以及將CPR 納入高中課程等活動在一定程度上也增加了公眾對CPR 相關知識的了解。

3.2 公眾實施CPR 意愿不高,應促進公眾對CPR態度的積極性轉變

基于SEED 課程的刻意訓練優化了對公眾的CPR 培訓,加深了學員對CPR 的認知,增強了學員應對OHCA 的信心與勇氣,提高了學員的決策能力。本研究結果顯示,培訓后CPR 態度評分高于培訓前,說明公眾可以通過培訓認識到CPR 的重要性,增強其實施CPR 的意愿,對CPR 的態度有了積極轉變。有研究顯示[17],大多數心臟驟停患者沒有接受過任何形式的心肺復蘇術。公眾作為OHCA 的第一目擊者,對于心臟驟停患者的早期識別和緊急救援是極其重要的[18],應為患者爭取“黃金4 分鐘”。這要求我們仍需加強對CPR 的宣傳,強化大眾對CPR必要性的認識,院外培訓不僅是針對理論知識和操作的培訓,更要為公眾宣傳CPR,強調CPR 的重要性,從而提高其實施意愿。

對于公眾的培訓還要增強其實施CPR 的信心。有研究顯示,公眾更愿意為家人、朋友實施心肺復蘇而不是陌生人[9]。原因與沒有接觸過CPR 專業知識與培訓,不知道什么時候該進行心肺復蘇,不愿進行人工呼吸怕患傳染病,擔心引起糾紛或承擔法律責任有關[19-21]。這也提示我們應加強CPR 教育,強調公眾可以不進行人工呼吸,更新急救觀念,同時國家方面也應完善相關的法律措施,為公眾實施心肺復蘇設立“保障線”。

3.3 加強公眾CPR 操作能力的培訓,培養合格的第一目擊者

成功的CPR 依賴于公眾-急救團隊-醫院三方位協作的“生存鏈”[3],合理的急救流程可以最大限度挽救患者的生命[22],而我國的公眾救護明顯成了最薄弱的一環。本研究結果顯示,經過培訓,公眾CPR 操作能力由50.15±15.39 分提升至64.55±14.85 分。分析原因在于,SEED 情景模擬教學是理論與實踐高度結合的一種方式,通過模擬真實場景,讓學員切實感受事故發生時的處境,領悟了CPR 的操作要點[23]。較傳統的培訓模式增強了環境緊迫感與責任感[24],提高了培訓者模擬操作時的積極性與主動性,從而提高了培訓者的操作技能。同時刻意訓練模式下學員的錯誤被即時反饋,強化了學員對正確操作的肌肉記憶,使其能夠長期掌握心肺復蘇技能[25]。此次培訓效果良好,提示三級甲等醫院應與社區、企業或其他公眾組織聯合進行CPR 等急救技術的培訓,以促進院前急救事業的進一步延伸,完善“生存鏈”,改善CPR 普及率低和院外猝死率高的問題。

4 小結

基于SEED 課程的刻意訓練教學對公眾CPR培訓有一定效果,但我國居民普遍急救意識不強、信心不足。因此不僅要加強對公眾的急救技能培訓,更要加強宣傳,更新急救意識,使其自愿學習急救知識與技能,進一步提高公眾急救技術,以提高社會的自救互救水平。