基于文獻計量分析的蛹蟲草研究進展

李文昭 ,顏 雄 *,隋常玲 ,尹明智 ,張家臣 ,周 利

(1.遵義師范學院,貴州 遵義 563006;2.貴州省黔北資源與環境特色重點實驗室,貴州 遵義 563006;3.貴州正黔門大健康產業有限公司,貴州 遵義 563006;)

蛹蟲草又稱北蟲草、北冬蟲夏草,是蟲草屬的模式菌[1]。蛹蟲草與冬蟲夏草是同屬異種,因此兩者的成分和藥理非常接近[2]。蛹蟲草具有核苷類化合物、蟲草多糖、蟲草酸和甾醇類、蛋白質和氨基酸、超氧化物歧化酶和醚提取物等對人體有益的化學成分,具備一定的抗腫瘤、免疫調節、抗疲勞與抗氧化、抗病毒與抑菌、抗炎和治療糖尿病等藥理作用[3]。野生蛹蟲草主要分布于我國遼寧、福建、廣西、甘肅等10多個省(市)、自治區,由于野生冬蟲夏草目前已成為比較稀缺的資源,而市場的需求量比較大,因此近年來人們對蛹蟲草的人工栽培、改良及其加工產品進行了研發,以期人工栽培的蛹蟲草能成為冬蟲夏草的理想代用品。本文采用文獻計量學統計方法,從年度發文量、作者發文量、被引次數排名前10 的文獻分布等角度,對蛹蟲草領域近20年發表的學術論文進行統計,分析蛹蟲草的研究進展。

1 材料與方法

1.1 數據源

以中國知網(CNKI)的中國學術期刊文獻數據庫為統計源,數據源僅包括中文文獻。為保證蛹蟲草領域數據的科學和嚴謹,限制本次檢索范圍為基礎科學、農業科技、醫藥衛生科技、工程科技I 輯。

1.2 檢索方法

選取專業檢索方式,輸入SU='蛹蟲草'為主題進行檢索。時間范圍選擇2001年1月1日到2020年12月31日。

1.3 數據分析

共檢索到 2001—2020年蛹蟲草相關文獻1 822 篇,將其中的訪談、通知、廣告、會議等非學術類期刊和無關的論文剔除后,最終獲得與蛹蟲草相關的1 811 篇有效論文作為研究對象,將其作者、來源、發表時間、作者單位等數據導出進行可視化分析。

2 結果與分析

2.1年度發文量分布

2001—2020年蛹蟲草研究文獻的年度發文量分布情況如圖1 所示。20年共收集相關文獻1 811篇,發文量的趨勢共分為2個階段,2001—2007年處于探索發展階段,年度發文量為22~64 篇;而2008—2020年為高速發展階段,年度發文量均在90篇以上,占到總發文量的83%,此階段的相關研究明顯加快,增長趨勢加強,雖然個別年份發生起伏,但有10年均超過100 篇,其中2011年和2013年發表論文最多,均為133 篇,達到了2001年的6 倍,說明2008年以后,隨著我國經濟的高速發展和人民生活水平的不斷提高,人民對健康的需求和重視也日益增加,健康中國的理念深入人心,尤其是2009年,國家衛生部將蛹蟲草子實體批準為新食品原料,自此開啟了蛹蟲草在保健食品以及普通食品中的合法應用。國內對蛹蟲草領域的重視程度日益加強,相應的蛹蟲草栽培及其產品加工行業發展速度也在加快。

圖1年度發文量分布

2.2 作者發文量分布

對2001—2020年間蛹蟲草相關領域的第一作者發文量進行了分析,檢索到第一作者共計1 255人,分別發表了1~14 篇論文,其中,發表了1 篇和2 篇的論文作者人數分別為969 人和183 人,占總文獻量73.7%(表1)。發文量最多的前8 位作者見表2,這8 位作者共發表論文81 篇,僅占總文獻量4.5%,說明蛹蟲草研究隊伍比較廣泛。發文量前3 位的分別為溫魯(14 篇)、方華舟(13 篇)、林群英(10篇),均發表了10 篇以上論文,主要的研究方向為活性成分的測定和分析[4-8]、蛹蟲草的菌種研究[9-10]、蛹蟲草的人工栽培[11-12]等。

表1 作者發文量分布

表2 發文量最多的8 位作者

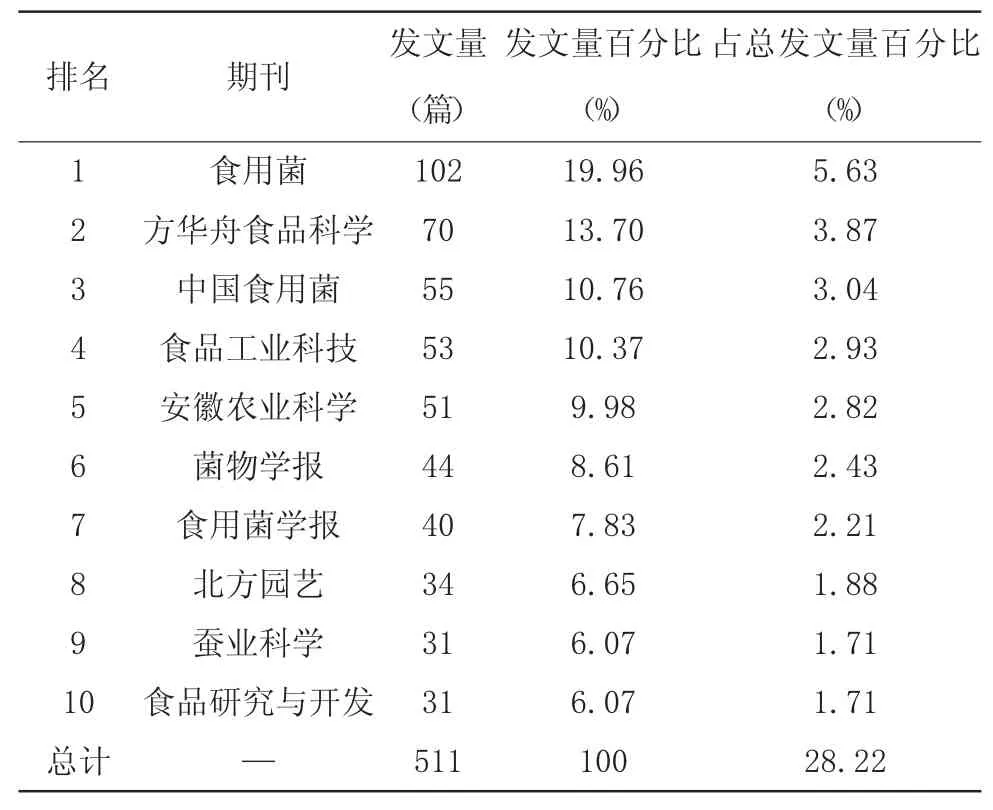

2.3 主要期刊發文量分布

發文期刊是指出版學術論文的期刊,對該領域相關刊物進行統計分析可以在一定程度上顯示該領域的重要出版物,有利于科研人員有針對性地閱讀[13]。從表3可以看出,排名前10 的期刊發文量均在30 篇以上,共發文511 篇,占總發文量的28.22%。排名前三的分別是食用菌、食品科學和中國食用菌,其中發文量最多的是食用菌(102 篇),發文量超過了100 篇,占前10 發文量的19.96%,占總發文量的5.63%。有7 種期刊與“食品”“食用菌”相關,說明蛹蟲草作為人工培植的菌種,受到食品行業較多的關注。

表3 居前10 名主要期刊發文量分布

2.4 主要發文機構分布

2001—2020年間我國發表關于蛹蟲草論文居前10 的機構如表4 所示。10 所機構共刊載論文263篇,為文獻總數的14.5%,說明關注蛹蟲草領域的機構較為集中。發文量排名前三的分別是貴州大學(35篇)、徐州工學院(35 篇)、沈陽農業大學(34 篇)。其中,涉及的農林院校共有4 所,說明該類型院校在蛹蟲草領域的研究人員較多。淮陰師范學院、荊楚理工學院、吉林大學等師范類、理工類和綜合型高校對蛹蟲草領域均有研究,說明蛹蟲草受到多個類型高校的關注。

表4 居前10 的發文量機構

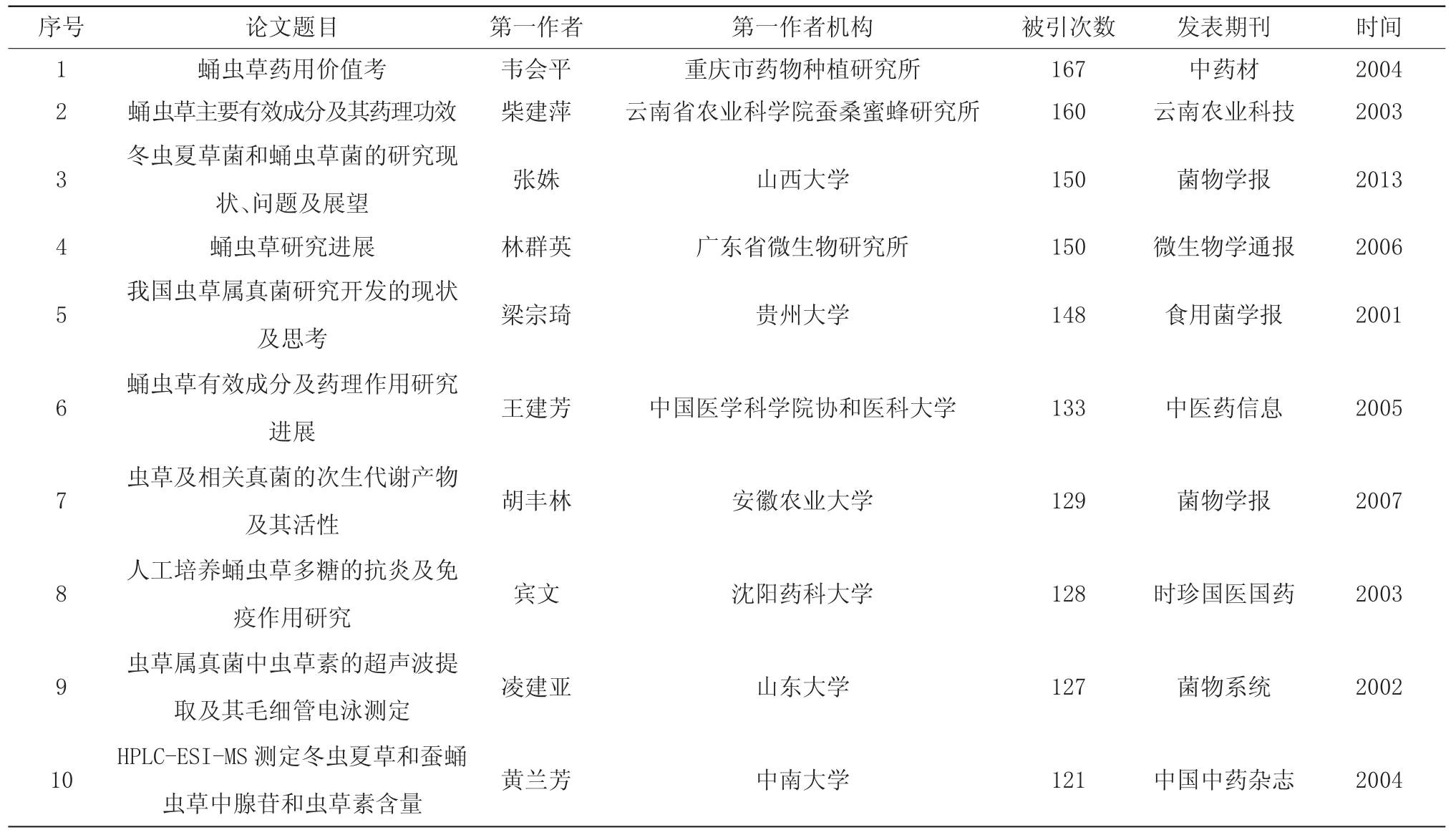

2.5 被引次數排名前10 的文獻分布

被引次數能反映蛹蟲草領域的關注度和發表論文的質量。我國蛹蟲草領域被引用頻次排名前10 的論文情況如表5 所示,這10 篇論文分別分布在9 種期刊上,被引頻次最高的前3 篇論文[14-16]分別刊登在中藥材、云南農業科技、菌物學報和微生物學通報(并列第三)。其中,被引頻次最高為167次,排名第10 的被引了121次。大部分的高被引文獻主要發表在中藥和菌類相關的刊物上,被引的論文主要研究領域集中關注了藥用價值、藥理作用和蟲草素等領域。

表5 我國蛹蟲草領域被引用頻次排名前10 的論文情況

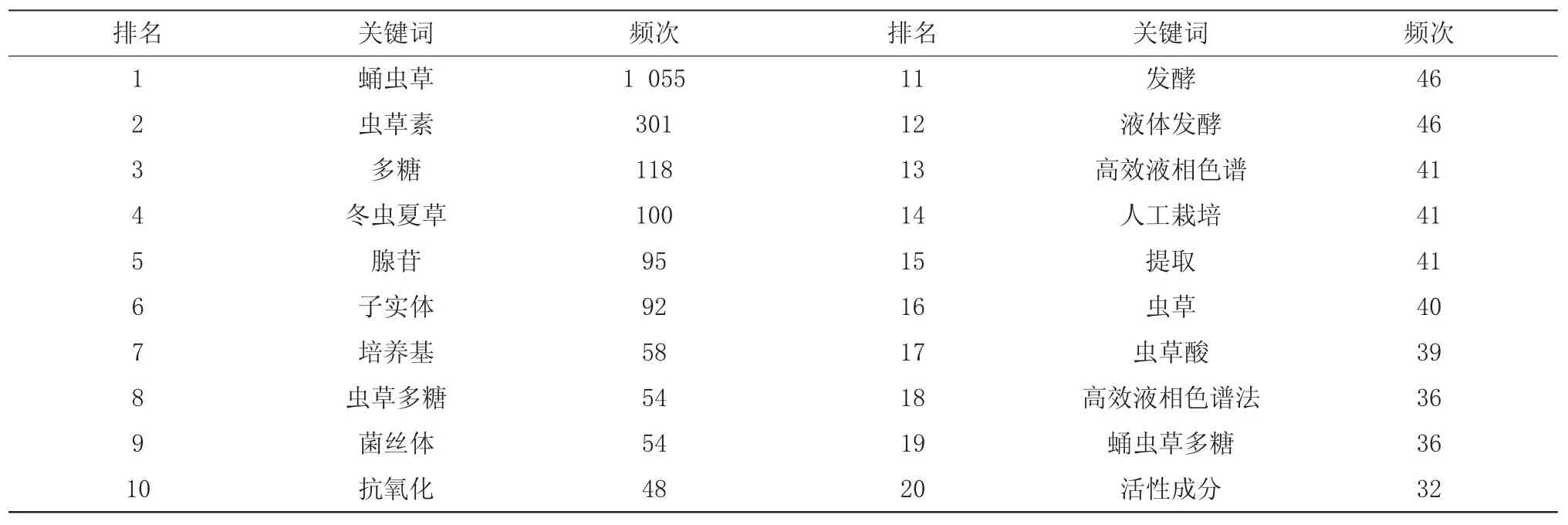

2.6 高頻關鍵詞分布

關鍵詞是作者對文章的高度概括和用來顯示文獻核心內容的詞語,可以快速掌握相關領域的關注熱點和發展趨勢。本文對1 811 篇文獻的關鍵詞進行統計分析,排名前20 的高頻關鍵詞如表6 所示。其中,排名前3 的關鍵詞分別是蛹蟲草、蟲草素、多糖,說明蟲草素和多糖是蛹蟲草中研究較多的營養成分。蛹蟲草多采用液體發酵的培養模式。抗氧化的頻次為48,說明蛹蟲草的抗氧化功能是很重要的藥用功能。高效液相色譜法是蛹蟲草養分含量主要的測定方法。

表6 居前20 的高頻關鍵詞分布

3 結論

通過對2001—2020年期間我國蛹蟲草領域的1 811 篇論文進行文獻計量分析,20年來該領域的研究飛速發展,從發文量來看共分為2個階段,其中2001—2007年處于探索發展階段,2008—2020年為高速發展階段。隨著國內對蛹蟲草栽培及其加工行業的重視,近10年的發文量均在100 篇左右;蛹蟲草相關領域文獻的第一作者共計1 255 人,發表了1 篇和2 篇的論文作者人數占總文獻量73.7%,說明蛹蟲草研究隊伍比較廣泛,發文量前3 位的分別為溫魯、方華舟、林群英,主要的研究方向為活性成分的測定和分析、蛹蟲草的菌種研究、蛹蟲草的人工栽培等;發文量排名前3 的分別是食用菌、食品科學和中國食用菌,有7 種期刊與“食品”“食用菌”相關;發文量機構排名前3 的分別是貴州大學(35 篇)、徐州工學院(35 篇)、沈陽農業大學(34 篇);發表在中藥和菌類相關刊物上蛹蟲草論文引用率較高。隨著我國經濟的發展和人民生活水平的提高,人民對健康的需求和重視也日益增加,因此高被引論文集中關注了蛹蟲草的藥用價值、藥理作用和蟲草素等領域;高效液相色譜法是蛹蟲草養分含量主要的測定方法,蟲草素和多糖是蛹蟲草中研究較多的營養成分。以上研究結果可為蛹蟲草領域的下一步研究提供科學依據。